咱家惦白礁

黑棗

四姨家在慈濟宮旁邊。有一年,四姨父辦了個小型冰棒加工店,就在慈濟宮前面那片大埕左側。大埕左側有一排矮房子,一概被改成店面。有賣小吃的飲食店,賣香火的雜貨鋪,四姨父的冰棒加工店就在它們中間,自己加工,批發,零售。我剛好高中畢業,沒事干,就去幫工。白天,幫忙做冰棒賣冰棒。晚上,有時不想回家,就睡在加工店后面的小房間里。

那時候,慈濟宮好像沒現在這么有名氣。尤其是夏天,沒什么特別的節日,一點也不熱鬧。夜里睡覺,我從來沒有夢見過大道公,或者別的什么菩薩。

我從小就懼怕進入寺廟殿堂之類的場所,也不敢抬頭正視那一尊比一尊高大威猛。神秘莫測的塑像。也許我的心底一直隱藏著太多的惡。也許我也一直相信,真的有上天,有神明,一概能夠未卜先知,洞見內心。

2010年,市里舉辦了一個慈濟文化節閩南語原創歌曲大獎賽。當時,鎮里

邀請了一大幫人在慈濟宮里開座談會。我極少參加類似的活動,但是那天我去了。不僅去了,回來我還認真地查了,下載了資料——

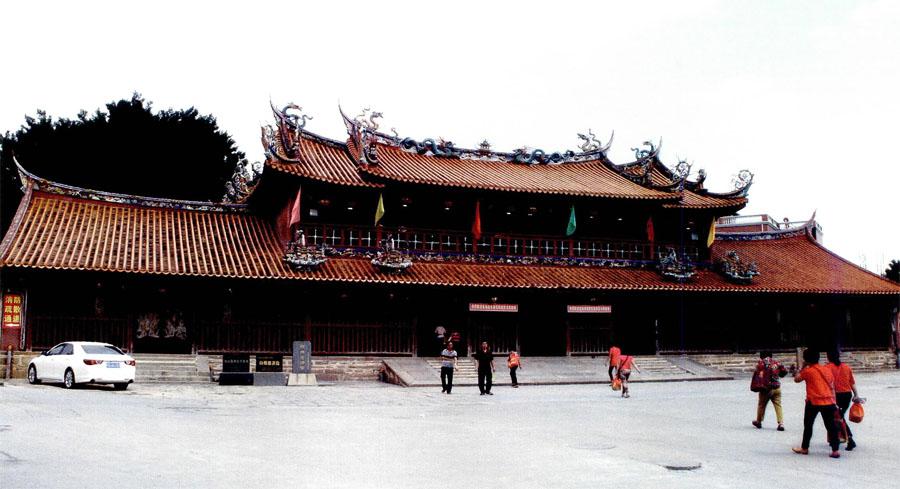

慈濟宮位于漳州臺商投資區白礁村,面臨九龍江,背靠文圃山。祀奉保生大帝、北宋名醫吳夲。白礁村前滔滔九龍江水融注入海,潮起潮落漸成5條港叉,成為白礁漁舟出入港道。吳真人童年,隨父吳通出入港道討小海捉魚,后人就把這港道叫“大道公港”。由于這5條港叉日日夜夜潮汐起落,潮漲一片汪洋,潮落好似5條龍須,后人就把這片海灘稱為“龍須灣”。1036年,吳真人升天,白礁父老鄉親緬懷吳真人,籌資在真人生前修煉處建庵,雕塑吳真人像而祀之,私溢他為“醫靈真人”。因庵前是“龍須灣”,故取庵名為“龍湫庵”(今祖宮正殿處)。

宋高宗紹興二十年(1150),宋高宗敬重民間醫生吳夲的高超醫術和高尚醫德,詔在其出生地泉州府同安縣明盛鄉積善里白礁村肇立“醫靈神祠”。紹興二十一年(1151)擴為二進廟宇。孝宗乾道二年(1166)賜廟名曰“慈濟”。理宗淳祐元年(1241)詔改慈濟廟為慈濟宮。清嘉慶年間增建前殿,成為三進宮殿式建筑,占地1609.5平方米。

宮廟坐北朝南,自南至北依次為前殿、大井、獻臺、正殿、天井、后殿。前殿為二層樓閣式,單檐歇山頂,上覆紅色板瓦和筒瓦;底層辟5個大門,門廊有蟠龍石柱6根,門前有紫色石獅1對;兩側有懸山頂廂房各三間。二樓兩側分置大鐘大鼓。天井有上下雙重須彌座構成的石砌獻臺,鐫飛天樂伎,雙獅戲球浮雕,獻臺上置蹲踞狀石獅,稱“國母獅”,右前肢上舉握一吳夲方印。臺前有龍泉井。

正殿,為重檐歇山頂,紅色筒瓦單層宮殿式結構,臺基比前殿高2米,面闊五間,進深三間。明間正中為如意藻井,共出五挑,次間用平棊,有傲昂象鼻狀,后殿更高于正殿,面闊五間,進深三間,前有小天井,兩側有鐘鼓樓,為重檐歇山頂樓閣式,整座宮殿建筑集宋代建筑藝術之大成,有“閩南故宮”美稱。

我一下子寫了三首歌詞。后來作曲的王老師挑了其中的一首,譜上曲子,配上音樂。后來,后來竟然得了銅獎。記得王老師還心有不甘地說:我們主要是沒經費,后期音樂制作跟不上,要不得金獎都沒問題。

“咱家惦白礁,有海又有山;慈濟祖宮這么大,親像一幅畫。春天雨澆花,夏天風唱歌;保生大帝保庇咱,一年一年大……”

寫歌詞時,我盡量使用閩南語的語調。保庇,就是保佑庇護,說白了也就是蔭護呵護。這么一說,所謂的菩薩啊,神明啊,就像咱們家的大人,老輩,祖先。

就像保生大帝,原本是一位姓吳名夲的民間醫生。公元995年,吳夲十七歲奮志學醫,游遍名山大川,尋師訪道,后回歸白礁故里,認真潛研岐黃,熱心行醫濟世。

這里還有一個故事。1419年,明成祖朱棣的文皇后患了痼疾,朝內太醫久治不愈,皇帝只好下詔懸賞求醫。黃榜懸掛了好幾天,卻仍未見有人來揭榜應詔。 皇上見黃榜懸掛旬余,尚無人應詔,而文皇后的病日益沉重,心里十分著急。

一日,一個游方道士揭了黃榜。那道士坐在朝陽宮外,用三根指頭戲輕地按著由后宮里遞出來的紅絲線,他認認真真,仔仔細細地診了脈,然后要了文房四寶,開了藥方,并奏請皇上恩準施針并熏以艾柱,然后還從背囊取出藥丸,囑咐太監用藥湯配藥丸連服三口,自然見效。誰也沒想到那藥真的十分神效。一日腫消,二日痛止,三日就已快近痊愈了。

事后,皇帝既封又賞,但道人一概謝絕,只求皇上放他回歸漳、泉故土,因為那里的百姓需要他。問他姓名,那道士淡淡一笑說:“小道沒姓名,是白礁妙道真人的后輩。”

再后來,朱棣派欽差到閩南白礁宮敕封吳真人為:“恩主吳天醫靈妙惠真君萬壽無極保生大帝。” 皇后也感激這救命大恩,就令朝庭欽差官將京都的能工巧匠所,琢造了一只高擎印章的石獅,派員運到白礁慈濟祖宮。后代人們因這石獅子是皇后娘娘所贈,就順口稱之為“國母獅”。

有一天早晨,我們早早駕車前往慈濟宮。妻子在里面逛,我一個人坐在光滑的石階上,沒想到竟碰見買菜回來的四姨。

四姨原先的老房子已經拆掉了,安置房在村口,還沒建好。就在老房子后面搭起一座臨時住所。四姨說:我才不想搬出去。我現在在宮里上班,在小賣部賣東西。住這里方便。

四姨還自豪地告訴我:你寫的那首歌太好聽了!宮里天天在放!

我相信命運。相信冥冥中有某種東西將我與其它的什么人或者事物,連在一起。

明永歷十五年,民族英雄鄭成功從閩南沿海渡海收復臺灣,部分忠貞軍特地從“白礁慈濟祖官”迎請保生大帝神像,作為保護神隨軍東渡,于農歷三月十一日在臺灣臺南學甲鎮頭前寮將軍溪安全登陸。以后部分忠貞軍在此定居,并建“學甲慈濟宮”,奉祝“保生大帝”神像。

三百多年來,每年的三月十一日,臺灣各地保生大帝廟宮都要聚集學甲慈濟宮,舉行規模盛大的“上白礁”謁祖祭典活動。如今,每年都有成千上萬的臺灣各地善男信女到白礁慈濟祖宮謁祖進香。

每年農歷正月十六,這里舉行一年一度、富有傳統色彩的民俗文化活動“大媽婆回娘家”慶祝活動,巡香活動從古代延續到今天有幾百年歷史,每年吸引了同村及外地上萬名信徒參與,成為國家非物質文化遺產保生大帝祭典的重要組成部分。

無論是“上白礁”還是“大媽婆巡安”,我想,都是一種鄉愁的回歸。很多人批判中國人沒有信仰,或者說,信仰一直在變換,轉移。其實中國人有一種樸素的,根深蒂固的信仰,那就是鄉愁。他們拜菩薩,拜祖宗,一定不離家和鄉土。千里萬里,十年二十年,他們一定要回去。儀式已經不重要了,他們這樣一路輾轉返回的過程就是回歸鄉愁的中心。

“古早咱白礁,有一位大道公,慈濟功德這么大,流傳在兩岸。慈心救世人,佛光照眾生,保生大帝保庇咱,一年一年大……”

我仿佛看見一群天真爛漫的孩子,在慈濟宮對面的戲臺上,翩翩起舞,朗朗高歌。他們還不懂什么是信仰?什么是鄉愁?他們清凈無比的臉龐像花瓣一樣。一邊是古老,一邊是未來。中間必定生長鄉愁。必定有一條,一種愛向另一種愛遷徙和回歸的道路……