石碑凹村傳統(tǒng)村落主體格局及聚落功能研究

郭亞茹

(湖南師范大學 資源與環(huán)境科學學院,長沙 410000)

石碑凹村傳統(tǒng)村落主體格局及聚落功能研究

郭亞茹

(湖南師范大學 資源與環(huán)境科學學院,長沙 410000)

傳統(tǒng)村落是我國農(nóng)耕歷史的主要見證,是中華民族的文化之根,具有重要的歷史、文化、科研、藝術(shù)、經(jīng)濟等價值。因此,隨著“中國傳統(tǒng)村落”名錄名單的陸續(xù)公布,學術(shù)界不斷展開對我國傳統(tǒng)村落的研究,取得了較為豐富的研究成果。以河南省內(nèi)極具特色的傳統(tǒng)村落——石碑凹村為研究對象,在資料搜集等基礎(chǔ)上,總結(jié)出石碑凹村的典型村落格局及聚落功能,并就其影響因素加以分析,以期為相關(guān)傳統(tǒng)村落進行該方面研究提供一定的參考。

石碑凹村;傳統(tǒng)村落;主體格局;聚落功能

引言

傳統(tǒng)村落是指村落形成較早,擁有較豐富的文化和自然資源,具有一定的歷史、文化、科學、藝術(shù)、經(jīng)濟、社會價值,應予以保護的村落。它是我國農(nóng)耕歷史的主要見證,是華夏民族的文化之根,凝聚著我國勞動人民的智慧,是我國文明不斷進步的重要標志。然而,在當今我國城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)浪潮的影響下,傳統(tǒng)村落正處于數(shù)量不斷減少、特色逐漸喪失的境地,更好地保護和利用傳統(tǒng)村落這一寶貴資源勢在必行。

為加強對傳統(tǒng)村落的保護,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、文化部、財政部三部門分別于2012年、2013年、2014年聯(lián)合公布了三批中國傳統(tǒng)村落名錄,全國共2 555個村落入選。河南省素來為我國文化大省,擁有大量的歷史建筑群,省域范圍內(nèi),特別是豫北、豫西、豫南山區(qū)遺存有數(shù)量較為可觀、造型獨特精美的的傳統(tǒng)村落。在“中國傳統(tǒng)村落”名錄中,河南省以總數(shù)99個傳統(tǒng)村落位居全國第九位,其中石碑凹村因其獨特的村落空間形態(tài)、典型的地域建筑色彩、厚重的歷史紀念意義、強大的聚落防御功能等特色,于2013年入選河南省第二批中國傳統(tǒng)村落名錄。

一、石碑凹村傳統(tǒng)村落概況

石碑凹村位于北邙之上,洛陽市孟津縣常袋鎮(zhèn)東南,原為洛陽縣城的一個古村落。石碑凹村村域面積為4.4平方公里,村落整體占地面積為620余畝,現(xiàn)有常住人口2 396人,村落規(guī)模較大。石碑凹村原名“宣武村”,相傳因靠近北魏宣武帝元恪的景陵而得名[1]。北宋初年,開國元勛石守信選擇此處“不是帝陵,盛似帝陵”的風水寶地開辟成石守信家族墓地,后因豪華墓室被農(nóng)田掩蓋,地表石碑林立,蔚為壯觀,遂更名為“石碑凹村”。石碑凹村現(xiàn)居村民以張姓居多,張姓始祖張紹述于清雍正時期由朝陽鎮(zhèn)官莊村遷居至此,位于石碑凹村南面的明清古寨由張姓家族于清道光年間修建。

石碑凹村上千年的歷史雕琢出足夠能代表該村落的四張名片:名碑、名寨、名居、名院,其中名碑兩座,名寨1座,名居10處,名院1處。石碑凹村村落內(nèi)所擁有的10所深宅大院,極具明清建筑風格。最早的民居建于道光二十三年,自西向東,依次建于咸豐年間、光緒年間,最近的民居建于民國七年,時間跨度達二百年。其過往今昔、榮辱興衰無一不是中國近代史的寫照。

二、石碑凹村傳統(tǒng)村落格局

(一)“太極”象形村落格局

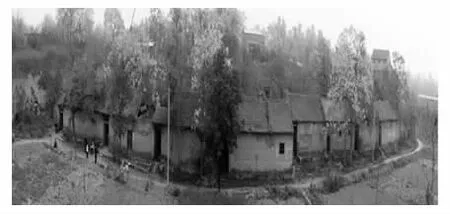

圖1 石碑凹村古寨外圍

圖2 石碑凹村古寨寨墻

石碑凹村的村落選址及格局構(gòu)思巧妙。石碑凹村三面環(huán)溝,符合豫西邙山地區(qū)古村落選址的“一不離溝,二不離凹”的說法,既可避風聚氣,又可方便生產(chǎn)。石碑凹村古寨始建于清道光年間,張姓十四世祖太然、太和主持修建古寨。崇尚耕讀的張姓家族,利用邙山上溝下凹的有利地勢,巧妙地將古寨與自然地貌相結(jié)合,依山順勢,歷經(jīng)百年建成位于地表之下的一座大型開放式地扎坑窯院,將古寨建造成“太極”形態(tài):石碑凹村古寨整體格局為“外圓內(nèi)方、袖里乾坤”,俯視鳥瞰,寨上高處為陽(乾),寨下低處為陰(坤),恰似兩條交合的陰陽魚,構(gòu)成一幅太極圖,堪稱玄妙[2]。

(二)象形村落格局形成原因分析

聚落格局受多種因素的影響,最重要的是地形和水文地區(qū)的特征,也受各地社會文化習俗的影響[3]。我國的傳統(tǒng)村落空間格局通常分為團狀、帶狀、梯形、象形等形態(tài)。其中,象形村落整體格局通常表現(xiàn)出一定的特殊含義或精神向往,模擬典型的圖案,以突顯村落規(guī)劃建造者的某種心理趨向。正如李約瑟所指出,“再沒有其他地方表現(xiàn)得像中國人那么熱心體現(xiàn)他們偉大的設(shè)想:‘人不能離開自然’的原則……城鄉(xiāng)中無論集中的,或者散布在田莊中的房舍,也都經(jīng)常地出現(xiàn)一種對‘宇宙的圖案’的感覺,以及作為方向、節(jié)令、風向和星宿的象征意義。”[4]石碑凹村“太極”古寨由出身耕讀世家的張姓祖先建造,其特殊形態(tài)或許是建筑設(shè)計者追求萬物和諧、寧靜祥和的太極思想的外在體現(xiàn)。

三、石碑凹村傳統(tǒng)村落功能

(一)住防合一的聚落功能

聚落是在一定地域范圍內(nèi)人類聚居和生活的場所,包括城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村兩種基本類型。居住功能是所有聚落的共有功能,除此之外,聚落或兼具經(jīng)濟、行政、交通、軍事、宗教紀念等其他功能[5]。其中防御型傳統(tǒng)村落的典型景觀有兵寨、關(guān)隘、垛口、烽火臺、城墻等。石碑凹村古寨本身具有強大的防御功能:高大的寨墻、堅實的寨垛、牢固的寨門、加之磚石門墻和厚重木門,使整個古寨固若金湯;三條地道為村民躲避匪患戰(zhàn)亂提供了藏身之所,其防御體系至今令人嘆止。

古寨內(nèi)主體建筑由一排共計十余座坐北朝南的明清宅院組成,磚木結(jié)構(gòu)的明清建筑錯落有致,鏤空木窗,精美雕刻,古色古香,屋脊上是雕花青磚,雖已破損,依然透出大戶人家的氣派[6]。庭院內(nèi)種植梧桐、石榴等樹木花卉,一派清幽典雅的恬淡宜居環(huán)境。

(二)古寨防御功能的形成原因

戰(zhàn)爭與社會動蕩是石碑凹村古寨防御功能形成的主要原因。河南地區(qū)地處中原,歷史上兵匪戰(zhàn)禍頻繁,無論平原還是山地,許多村子都建寨墻,俗稱“打寨”,形成堡寨以防亂世[7]。近代以來,河南地區(qū)由于受到各種農(nóng)民起義、民族紛爭、外國侵犯等等戰(zhàn)爭的影響,社會矛盾不斷激化,社會動蕩不安。清政府為應對混亂局勢,要求地方政府加強團練制度,積極修筑圩寨。這對河南地區(qū)村落格局及型制產(chǎn)生了很大影響,聚落的防御功能應運而生。石碑凹村古寨修筑于清道光年間,此時鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā),局勢動蕩不安,張姓十四世祖太然、太和由此開始修建堡寨,防御外敵,保衛(wèi)族人及村民。社會因素極大地影響石碑凹村古寨防御功能的形成。

本文通過研究發(fā)現(xiàn):石碑凹村是河南省內(nèi)為數(shù)不多的象形傳統(tǒng)村落,且具備較完善的防御體系。明清風格的民居建筑較具特色,是河南省傳統(tǒng)村落的典型代表,具有重要的研究價值。然而,目前石碑凹村保護利用現(xiàn)狀為部分保護、其余閑置。由于古寨村民大多選擇搬出來生活,居住在傳統(tǒng)村落內(nèi)的居民數(shù)量僅剩13人,傳統(tǒng)村落內(nèi)顯得空蕩孤寂。傳統(tǒng)民居歷經(jīng)歲月侵蝕,再因缺乏必要的維修保護,許多精美民居建筑已嚴重倒塌損壞。石碑凹村傳統(tǒng)村落入選國家級傳統(tǒng)村落名錄之后,已制定相關(guān)保護規(guī)劃,希望相關(guān)部門可依據(jù)規(guī)劃切實加強對石碑凹村傳統(tǒng)村落的保護,使保護措施落到實地。

[1]河南省住建廳文化廳省文物局財政廳.河南省傳統(tǒng)村落名錄(圖冊)[Z].2014-12.

[2]全國傳統(tǒng)村落管理信息系統(tǒng)網(wǎng),http://village.mohurd.gov.cn/.

[3]王娟,王軍.中國古代農(nóng)耕社會村落選址及其風水景觀模式[J].西安建筑科技大學學報:社會科學版,2005,(3):17-21.

[4]李約瑟.中國科學與文明[M].上海:上海人民出版社,2014.

[5]周宏偉.基于傳統(tǒng)功能視角的我國歷史文化村鎮(zhèn)類型研究探討[J].中國農(nóng)史,2009,(4):92-101.

[6]孟津石碑凹村:清代古寨藏地下老人固守百年老宅[EB/OL].大河網(wǎng),2013-07-11.

[7]李炎.河南傳統(tǒng)堡寨式聚落初探[D].鄭州:鄭州大學,2005.

【責任編輯 興 華】

F323.22

A

1673-291X(2016)23-0133-02

2016-07-08

郭亞茹(1991-),女,河南商丘人,碩士研究生,從事人文地理學(文化和自然遺產(chǎn)與旅游規(guī)劃)研究。