我國對外直接投資與國內產業升級協同發展的障礙性因素分析

于世海凌 丹

(1.桂林理工大學管理學院,廣西 桂林 541004;2.武漢理工大學經濟學院,湖北 武漢 430070)

我國對外直接投資與國內產業升級協同發展的障礙性因素分析

于世海1凌 丹2

(1.桂林理工大學管理學院,廣西 桂林 541004;2.武漢理工大學經濟學院,湖北 武漢 430070)

近年來,我國對外直接投資活動突飛猛進,在更寬泛范圍內與國內產業升級展開了深層次的互動,但兩者間協同度較低,預示著可能存在某些未知因素正在阻礙對外直接投資與國內產業升級的協同有序發展。本文利用2006—2014年典型省份的面板數據進行實證分析,結果顯示對外直接投資節奏、不規則度及科技產出水平的波動性對對外直接投資與國內產業升級的協同發展產生了顯著的負面影響。

對外直接投資;產業升級;面板數據模型;障礙因素

一、引言

21世紀全球經濟發展的主潮流是經濟全球化的蔓延、深入,生產要素的全球性流動速度在加快,目標在于實現世界范圍內的資源最優配置。產業全球化是經濟全球化的核心,全球產業發展從一定程度上影響著一國的產業結構變動和產業政策,一國順利走向經濟全球化的關鍵是緊緊把握產業全球化的脈搏,結合本國國情,全力推進產業全球化。宏觀經濟發展的一大重要問題就是產業結構的調整和升級,而資源配置結構的優化有利于產業發展結構趨于合理、效率得以提升。開放經濟條件下,特別是在當前經濟全球化愈演愈烈的背景下,各種要素、資源在全球范圍內的流動、轉移,無疑是有利于產業結構優化、升級的。因此,對外直接投資有助于實現生產要素的跨國流動和資源優化配置,開發我國的動態比較優勢和經濟增長潛力,可以作為推動國家產業升級的有效途徑。

2014年,我國非金融類對外直接投資首次突破千億美元,總計1028.9億美元,同比增長14.1%。對外直接投資產業結構繼續優化,特別是服務業對外投資明顯上升,同比增長27.1%,占對外投資比重接近2/3。投資區域重心則逐漸轉向發達國家(地區),其中對美國投資增長23.9%,對歐盟投資增長1.7倍,遠遠高于總體增速。另外,地方企業對外直接投資發展迅速,2014年實現投資451.1億美元,同比增長36.8%,占同期對外直接投資總額的43.8%,較上年比重增加7.2個百分點,進一步激發了投資活力;其中廣東、北京、山東位列前三,對外直接投資額分別為96.01億美元、55.47億美元、44.11億美元。當前,我國經濟發展進入新常態,正從高速增長轉向中高速增長,經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。2015年國務院政府工作報告明確指出,“開放也是改革,必須實施新一輪高水平對外開放,加快構建開放型經濟新體制,以開放的主動贏得發展的主動、國際競爭的主動”。對外直接投資作為促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合的有效手段,對于優化經濟發展空間格局、發現新的經濟增長點、培育全方位開放新優勢具有重大現實意義。可見,推動對外直接投資和國內產業升級良性互動、協同發展與中央關于新時期經濟工作“穩增長、促改革、調結構”的總體戰略部署是相契合的,也是適應新常態、引領新常態的應有之義和實效之選。但現階段,我國對外直接投資與國內產業升級之間的協同度比較低,協同發展正處于初始期,預示著可能存在某些未知因素正在阻礙對外直接投資與國內產業升級的協同有序發展。

二、文獻述評

從現有文獻來看,國內外學者主要關注的是對外直接投資如何促進母國產業結構的變動、升級。如李逢春(2012)通過修改經典的錢納里“結構增長”模型,用面板回歸的方法實證分析了我國對外直接投資的產業升級效應,結果表明較高的對外直接投資水平可以較快地促進投資母國的產業升級;赫里格爾、威特基和福斯坎普(Gary Herrigel、Volker Wittke和Ulrich Voskamp,2013)發現我國制造業部門通過OFDI活動嵌入全球生產網絡,與國外企業相互學習、展開互動,有助于實現行業的轉型升級;潘素坤、袁然(2014)利用2003—2012年間58個樣本國家的相關數據,經過實證研究得出結論:三種不同投資動機的對外直接投資均為我國產業升級的原因,但存在滯后性。至于遲滯對外直接投資活動對母國產業升級發揮提升作用、阻礙兩者之間協同發展的各種影響因素,各類文獻涉足較少,相關研究內容散見于對外直接投資行為影響因素分析,如蔣冠宏、蔣殿春(2012)指出距離、制度質量對我國對外直接投資具有負面影響;楊愷鈞、胡樹麗(2013)則發現技術發展水平與市場經濟制度建設對新興市場國家的對外直接投資可產生負面作用;陳巖(2014)基于多元距離變量的回歸分析表明,經濟文化距離是我國企業對外直接投資的阻礙因素;朱嚴林、許敏(2015)的面板回歸結果顯示,國內R&D人員的投入水平抑制了對外直接投資逆向技術溢出的吸收,削弱了OFDI活動對高新技術產業的促進作用。還需注意的是,對外直接投資導致大量資金外流,亦可在投資母國引發嚴重的“產業空心化”,考林和湯姆林森 (Cowling和Tomlinson,2000)、大瀧(Masayuki Otaki,2012)的研究揭示了此類現象的發生,國內學者范歡歡、王相寧(2006)及王英(2008)也提出須防范對外直接投資對母國所引發的產業空心化問題。

綜上所述,現有研究存在如下局限性:一是偏重于研究對外直接投資活動的母國產業升級促進效應(以技術溢出效應為主),而對于影響這一效應發揮的負面因素涉及較少;二是從東道國制度環境角度探討對外直接投資行為的主導因素成為近年來研究的熱點,而針對阻礙對外直接投資與國內產業升級關聯效應有效發揮的各種因素的搜尋與驗證研究則甚少。本文利用2006—2014年典型省份的相關數據設定對外直接投資、產業升級及障礙性因素測度指標,運用面板模型回歸手段搜尋、驗證了對外直接投資與國內產業升級協同發展的若干障礙性因素。

三、模型構建及變量的說明

鑒于我國對外直接投資與國內產業升級協同發展的障礙性因素所涉及的數據結構特點,選取典型省份作為樣本統計單位,并且各省份的部分相關數據時間跨度不長,此類數據比較符合面板數據特點,因此可以使用面板數據模型對我國對外直接投資與產業升級的障礙性因素進行實證分析。構造回歸方程如下:

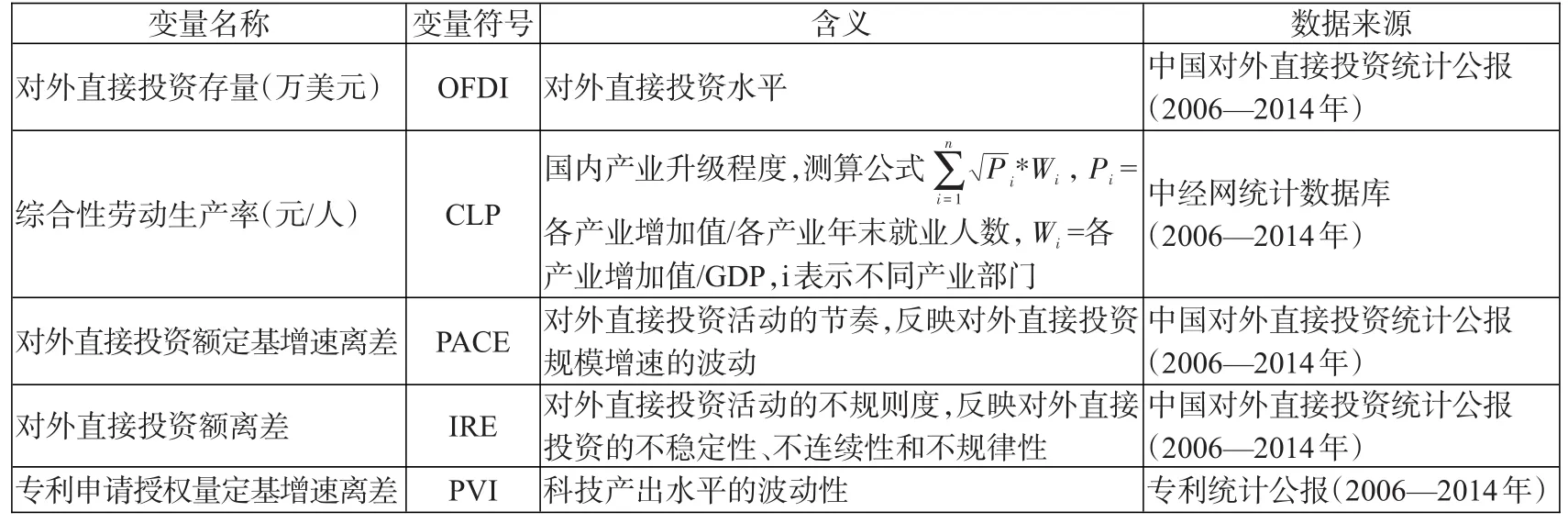

各變量的含義、測算方法及來源見表1。i表示不同省份,為面板數據模型橫截面個體成員;t表示不同年度,為面板數據模型樣本觀測時期。

本文選取2014年對外直接投資額(存量)與專利申請授權量排名前六位的省份(直轄市),分別是江蘇(簡記:JS)、浙江(簡記:ZJ)、廣東(簡記:GD)、山東(簡記:SD)、上海(簡記:SH)和北京(簡記:BJ)作為樣本統計單位,這是因為此兩類變量的省際差異比較大,如果全部采用31個省(自治區、直轄市)的數據會造成非平衡面板數據,再者有的省份樣本指標規模極小,不能很好地解釋和說明當前的經濟現象,而且可能會對實證分析的結果造成干擾。

表1:各變量含義、測算方法與來源

在對面板數據模型進行估計時,需要對所建立的模型形式進行檢驗,即檢驗樣本數據符合混合回歸模型、變截距模型以及變系數模型中的哪一種。模型形式設定檢驗使用的是協方差分析檢驗,對于含有N個截面成員的面板數據模型可以檢驗如下兩個原假設:

H0:模型中解釋變量系數對于所有的截面成員是相同的(即斜率系數是齊性的),但截距項不同即該模型形式為變截距模型。

H1:模型中解釋變量系數和截距項對于所有的截面成員都是相同的,即該模型形式為混合回歸模型。

模型形式檢驗有如下兩個F檢驗統計量:

其中,N是截面成員個數,T是每個截面成員的樣本觀測時期數,k是非常數項解釋變量的個數,S1、S2、S3分別是變系數模型、變截距模型和混合回歸模型的回歸殘差平方和。在原假設H0、H1成立的條件下,檢驗統計量F1、F2分別服從特定自由度的F分布。

模型形式檢驗的一般過程是:先檢驗原假設H1,如果統計量F2小于某個檢驗水平(比如5%)下F分布臨界值,則不能拒絕原假設H1,且無須再檢驗原假設H0,從而表明利用混合回歸模型來擬合樣本是合適的。否則,拒絕原假設H1,并繼續檢驗原假設H0。如果統計量F1小于某個檢驗水平(比如5%)下F分布臨界值,則不能拒絕原假設H0,從而表明利用變截距模型來擬合樣本是合適的。否則,拒絕原假設H0,并利用變系數模型來擬合樣本。

四、模型估計結果分析

本文采用Eviews7.0軟件分別計算上述三個模型的三種形式,即變系數模型、變截距模型和混合回歸模型的回歸殘差平方和S1、S2、S3,再計算F1、F2,并驗證原假設H0、H1,確定合適的模型形式,檢驗結果見表2。

表2:各模型檢驗結果

表2結果表明,三個模型均適用固定效應變系數模型,運用Eviews7.0進行詳細的面板數據回歸分析,結果如表3、表4所示。

表3表明,方程(1)、(2)的固定效應變系數模型經調整后的R2為0.9769,模型的擬合程度非常高,DW統計量等于1.7930,接近于2,從而表明模型估計結果的殘差序列不存在一階序列自相關。常數項C的估計值為224.6683且其t統計量非常顯著(顯著性水平=0.01),解釋變量“OFDI”系列的系數估計值都為正數且它們的t統計量都非常顯著(顯著性水平=0.01),說明對外直接投資水平與綜合性勞動生產率之間是正相關的,對外直接投資活動的開展推動了我國的產業升級步伐;但加入調節變量“對外直接投資節奏”、“對外直接投資的不規則度”后,“OFDI*PACE”系列、“OFDI*IRE”系列的系數估計值都為負值且它們的t統計量也較顯著(顯著性水平= 0.1),說明在“節奏”及“不規則度”因素影響下的對外直接投資水平與綜合性勞動生產率之間呈現出負相關的關系,成為我國對外直接投資與產業升級之間協同發展的障礙性因素。另外,雖然從統計意義上來看,方程(1)、(2)的估計結果極為相近,但就“節奏”和“不規則度”的經濟含義而言,二者還是存在很大不同的,應予以區別對待。

表3:模型(1)估計結果

表4:方程(3)經調整后的估計結果

方程(3)初次估計結果顯示,DW統計量等于1.4148,表明其殘差序列可能存在一階序列自相關,因此使用截面加權的SUR估計方法對原模型進行修正,同時使用White截面方法計算系數協方差,最大限度地克服隨機誤差項存在的截面異方差和同期相關問題,經調整后的估計結果如表4所示。

從表4可以看出,方程(3)的固定效應變系數模型經調整后的可決系數修正值由0.9308變為0.9809,模型擬合程度有了進一步提高,DW統計量等于2.5161,說明模型估計結果的殘差序列已經消除了一階序列自相關。此外,F統計量等于142.7308,殘差平方和也由2525.542降至42.5162,也表明方程(3)整體上非常顯著,且其擬合精度得到了大幅提高。常數項C的估計值為-177.8006且其t統計量非常顯著(顯著性水平=0.01),解釋變量“CLP”系列的系數估計值都為正數且它們的t統計量都非常顯著(顯著性水平=0.01),說明綜合性勞動生產率與對外直接投資水平之間是正相關的,綜合性勞動生產率的不斷提升、產業升級進程的不斷加快有助于我國對外直接投資活動的開展;但加入調節變量“專利申請授權量定基增速的離差”后,“CLP*PVI”系列的系數估計值都為負值且它們的t統計量絕大多數都較為顯著(顯著性水平=0.05),說明在“科技產出水平波動性”因素的影響下,綜合性勞動生產率與對外直接投資水平之間呈現出負相關的關系,成為我國對外直接投資與產業升級之間協同發展的障礙性因素。

五、結論與啟示

(一)基本結論

從上述面板數據模型的計量分析結果,至少可以得出三個基本判斷:

判斷之一:對外直接投資增速的大幅波動弱化了其對國內產業升級所能夠產生的各種經濟效應,對對外直接投資與產業升級協同發展系統的進化產生了負面影響。究其原因主要包括:一是對外直接投資增速大幅波動會削弱國內產業結構調整的波及效應,大幅增加將引致國內相關產業原材料、制成品和技術設備的出口激增,出口需求的短時突變使得國內各產業無法及時適應和滿足,國內供需結構的改善空間極為有限;二是對外直接投資活動增速的大幅波動使其逆向技術溢出效應大大減弱,因為對先進技術的學習、模仿和創新不是能夠一蹴而就的,而是需要經歷一個長期的過程進行消化和吸收;三是使得國內各行業面對激烈的國際市場競爭難以從容應對,對外直接投資引發的產業轉移、產業關聯和產業競爭等效應不能有效發揮,阻礙了對外直接投資與產業升級之間的關聯互動、協同發展。

判斷之二:對外直接投資的高度不規則使其呈現出一定的散亂化,即在對外直接投資過程中存在短時、高頻的快慢節奏相間和大量突發性的投資行為,使國內各行業無法有預期、有規劃、有步驟地調整原材料的購買與儲備、產品的生產以及對國外新技術、新工藝、新管理方式的學習和實踐,延遲了國內各產業的技術創新和產品開發活動,產業升級受阻,對外直接投資與國內產業升級之間的良性互動中斷、協同進化趨緩。

判斷之三:科技產出水平的大幅波動會阻礙科技成果的轉化,特別是產業化進程,造成科技與經濟長期分離的局面,高新技術產業的發展失去了根基,新產品、新工藝、新技術的推廣也不能及時展開,導致了各產業生產活動素質與效率低下,直接延緩了國內產業轉型升級的進程。這種狀況的持續,一方面使國內各產業缺乏壟斷性技術優勢,從而不能據此開展對外直接投資活動;另一方面低層次的產業結構與低效率的生產方式必然會導致各產業效益不佳,也無法為對外直接投資活動提供源源不斷的外匯資金,對外直接投資活動難以為繼,從而喪失了通過全球性資源整合實現產業結構優化、產業素質與效率提升的機會,由此在對外直接投資與國內產業升級之間形成了惡性循環而非良性互動。可見,科技產出水平的起伏不定會嚴重阻礙我國對外直接投資與產業升級的協同發展。

(二)啟示

1.目前,我國對外直接投資活動空前活躍,國內產業結構合理化調整、高級化推進應主動適應這一變化,提高其時效性、靈活性與預見性,與之形成有效對接,展開互動。另外,我國對外直接投資正處于投資發展周期理論第三階段的初始期,其突出表現是“量大而質低”;未來一段時間,適應或突破第三階段則應摒棄這種單純、盲目的總量擴張而轉向追求投資質量,更加強調企業海外投資的營收能力、學習能力,提高資本的運行效率,國家、行業層面的配套機制,如法律、咨詢、金融等各項服務亦需跟進。對外直接投資的高速、高質發展,將為國內經濟引領新常態、完成產業轉型升級任務提供技術超越、市場開拓、資源保障機遇,在激烈的國際競爭中贏得戰略先機。

2.注重對外直接投資的連續性、計劃性和穩定性,確保最大限度地發揮對外直接投資對國內產業升級的各種促進效應。規則的、連續的對外直接投資活動可以使各投資主體有預期地了解行業需求狀況和東道國投資環境,在信息較為充分的前提下,生產適銷對路的產品、獲得發展亟須的要素資源,有計劃、有針對性地學習先進技術、工藝和管理經驗,有效發揮對外直接投資的產業升級效應;而對當前我國產業轉型升級現狀、目標及相關要素資源供需狀況的準確把握,也有利于提高對外直接投資活動的計劃性和規則度。可見,在合理匹配、良性互動框架內,審視、處理對外直接投資行為與國內產業升級關系,對兩者而言都是有益和高效的。

3.在一定時期內保持較高而穩定的科技產出水平是我國對外直接投資與產業升級協同發展系統有序演化的必要條件,而這一必要條件存在的關鍵則是科技研發投入強度的持續提高。科技研發投入強度的持續提高所產生的最直接結果就是源源不斷的科技產出,通常狀況下科技產出水平對勞動生產率的影響是最有效的。以勞動生產率為代表的素質、效率性變量的大幅改善,一方面標志著我國產業升級活動逐漸進入質變階段,可以為對外直接投資提供良好的支撐;另一方面也說明對外直接投資行為對國內經濟產生了強有力的溢出效應,成為產業轉型升級順利完成的有效輔助手段,由此可以切實推動現階段我國對外直接投資與產業升級協同發展系統發生質變,產生新的有序結構,從而向良性互動形式下的高度協同狀態演化。

4.對外直接投資的高度不規則變動,以及科技產出水平的大幅波動,嚴重擾亂了對外直接投資與產業升級的協同有序發展進程,使協同進化趨緩,甚至中斷;但針對諸如此類的障礙性因素需要一分為二地辯證對待,不可不加分辨、“一刀切”式地盲目消除。以對外直接投資為例,快速增長的對外直接投資是不斷縮小其與國內經濟發展水平差距的必然選擇,盲目限制、約束這一趨勢只會使得差距進一步擴大、對外直接投資潛力無法合理釋放,因此更需關注的是投資主體、投資方式以及區域、產業選擇的預見性與主動性,以期能夠與國內產業轉型升級現狀、未來發展趨向形成良好匹配,最終實現相互支撐、協同發展。

[1]Gary Herrigel,Volker Wittke,and Ulrich Voskamp. 2013.The Process of Chinese Manufacturing Upgrading:Transitioning from Unilateral toRecursive MutualLearning Relations,Global Strategy Journal,(1).

[2]Cowling&Tomlinson.2000.The Japanese Crisis:A Case of Strategic Failure?The Economic Journal,(464).

[3]Masayuki Otaki.2012.A Macroeconomic Consequence of Foreign Direct Investment:the Welfare Economics of Industrial Hollowing.Theoretical Economics Letters,(2).

[4]于世海,凌丹.中國對外直接投資與國內產業升級協同演化關系分析[J].廣西社會科學,2015,(3).

[5]李逢春.對外直接投資的母國產業升級效應——來自中國省際面板的實證研究[J].國際貿易問題,2012,(6).

[6]潘素坤,袁然.不同投資動機OFDI促進產業升級的理論與實證研究[J].經濟學家,2014,(9).

[7]蔣冠宏,蔣殿春.中國對發展中國家的投資——東道國制度重要嗎?[J].管理世界,2012,(11).

[8]楊愷鈞,胡樹麗.經濟發展、制度特征與對外直接投資的決定因素——基于“金磚四國”面板數據的實證研究[J].國際貿易問題,2013,(11).

[9]陳巖.基于多元距離視角的中國對外直接投資決定因素研究[J].系統工程理論與實踐,2014,(11).

[10]朱嚴林,許敏.對外直接投資逆向技術溢出對我國高技術產業技術創新的影響研究[J].科技管理研究,2015,(3).

[11]范歡歡,王相寧.我國對外直接投資對國內產業結構的影響[J].科技管理研究,2006,(11).

[12]王英.對外直接投資與母國產業空心化探討[J].對外經貿實務,2008,(4).

[13]魯萬波,常永瑞,王葉濤.中國對外直接投資、研發技術溢出與技術進步[J].科研管理,2015,(3).

[14]徐旸慜,姜建剛.東道國制度視角下我國對外直接投資的決定因素[J].上海經濟研究,2014,(2).

[15]冀相豹.中國對外直接投資影響因素分析——基于制度的視角[J].國際貿易問題,2014,(9).

[16]王永欽,杜巨瀾,王凱.中國對外直接投資區位選擇的決定因素:制度、稅負和資源稟賦[J].經濟研究,2014,(12).

[17]尹德先,楊志波.中國對外直接投資發展階段研究[J].商業研究,2013,(1).

Analysis on the Obstacles Affecting the Synergistic Development Between Overseas Direct Investment and Domestic Industrial Upgrading

Yu Shihai1Ling Dan2

(1.School of Management,Guilin University of Technology,Guangxi Guilin 541004;2.School of Economics,Wuhan University of Technology,Hubei Wuhan 430070)

In recent years,overseas investment of China have developed by leaps and bounds,and kept deep interactions with the domestic industrial upgrading on a broader scope.But the low synergy degree indicates that there may be some unknown obstacles impeding the synergistic and orderly development between overseas investment and domestic industrial upgrading.This paper carries on an empirical analysis by using the panel data of typical provinces from 2006 to 2014,and the results show that the rhythm,irregularity of overseas direct investment and the fluctuation of technological output have produced a significant negative effect on the synergistic development of overseas investment and domestic industrial upgrading,which prove to be one of the existent obstacles.

overseas direct investment,industrial upgrading,panel data model,obstacles

F830

A

1674-2265(2016)02-0017-06

(責任編輯 耿 欣;校對 RR,GX)

2015-12-15

國家社會科學基金項目“桂滇邊境民族地區經濟包容性增長路徑研究”(No.13BMZ073);桂林理工大學科研啟動費資助項目“中國對外直接投資與國內產業升級關系研究”(No.002401003465)。

于世海,男,山東濰坊人,博士,桂林理工大學管理學院,研究方向為國際貿易、投資與企業跨國經營;凌丹,女,湖南邵陽人,武漢理工大學經濟學院教授,博士生導師,研究方向為技術經濟、國際投資。