以雄強(qiáng)奇?zhèn)パ堇[江左書風(fēng)的王鐸

沈 浩

以雄強(qiáng)奇?zhèn)パ堇[江左書風(fēng)的王鐸

沈 浩

他把后人對(duì)自己的評(píng)價(jià)全部押注在書法上

在明末清初歷史上,王鐸是那個(gè)時(shí)代的悲劇人物。明亡在即,當(dāng)很多高層文人用“無事袖手談心性,臨危一死報(bào)君王”的心態(tài)以表忠誠之時(shí),王鐸卻在清軍兵臨城下之際,錯(cuò)誤地選擇了拱手投誠,這一失足使得他曾經(jīng)憂國(guó)憂民,為捍衛(wèi)道統(tǒng)所做出的一切努力付之東流。那些臨危死報(bào)君王者或許也并未對(duì)明朝的救亡做出過實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn),但他們確以勇氣換得了“忠烈”的稱號(hào),而王鐸卻被永遠(yuǎn)打入了“貳臣”的另冊(cè)之中。

這是一個(gè)普遍的觀點(diǎn)。因而這位16世紀(jì)末至17世紀(jì)中葉天才書法家的作品所表現(xiàn)出來的獨(dú)特風(fēng)神始終與人們的評(píng)價(jià)是合軌的,這也是王鐸的幸運(yùn)。

一、錯(cuò)誤的選擇悲劇的人生

王鐸,明萬歷二十年(1592)生,清順治九年(1652)卒,字覺斯,號(hào)嵩樵,別署松樵、石樵、癡庵、癡仙道人、二室山人、雪山道人、東皋長(zhǎng)、雪巖漫士、蘭臺(tái)外史、樵人癡者、老顛等。河南孟津人,世稱“王孟津”。王鐸是一個(gè)山西太原望族的后裔,其十世祖時(shí)遷居到孟津,當(dāng)他出生時(shí)家族已敗落,祖、父輩皆務(wù)農(nóng),但讀書依舊是這個(gè)普通農(nóng)民家庭的祖訓(xùn)。王鐸十三歲開始接觸書法,習(xí)王羲之《圣教序》。天啟元年(1621)王鐸中鄉(xiāng)試,次年以殿試名列三甲第五十八名,與黃道周、倪元璐等人同登進(jìn)士第,可謂光宗耀祖。天啟四年,王鐸又與黃、倪等人同授翰林院庶吉士,授編修,薦升少詹事,充任經(jīng)筵講官,步入仕途。在翰林院期間,王鐸與黃、倪二人交游最密,黃道周曾述:

曩壬戌庶常之簡(jiǎn)凡六六人,惟王覺斯、倪鴻寶與我乳合。盟肝膽,孚意氣,砥礪廉隅,又棲止同筆硯為文章。愛焉者呼‘三株樹’,妒焉者呼‘三狂人’,弗屑也。③

在他們?nèi)胧酥畷r(shí),正值閹黨猖獗大肆迫害異己之際,因而世人稱他們無論是“三株樹”,還是“三狂人”,都顯示了初入仕途的王鐸與后成為忠烈的倪、黃二人一樣都有著秉性剛直,不攀附權(quán)貴的人格品性。

然而可悲的是王鐸身處的年代,世態(tài)病入膏肓,道德觀、價(jià)值觀迷失,他的清流既得不到皇帝的賞識(shí),也鮮有世人的援手。崇禎十一年(1638),王鐸升任詹事,再任禮部右侍郎兼翰林院侍讀學(xué)士,是年他“上疏言邊事不可撫,事關(guān)宗社,為禍甚大,懔懔數(shù)千言”④的主戰(zhàn)論調(diào)激怒了主和派權(quán)臣楊嗣昌而使他險(xiǎn)遭廷杖,幸好后來崇禎帝未加罪,王鐸才得以避禍,但他的血?dú)夥絼傄脖划?dāng)頭潑了一盆涼水。禍不單行,同年,王鐸在經(jīng)筵秋講中又觸怒了崇禎帝,他在講《中庸·唯天下至圣章》時(shí),“力言加派,賦外加賦,白骨滿野,敲骨剝髓,民不堪命。有司驅(qū)民為賊,室家離散,天下大亂,致太平無日”⑤,王鐸有意勸諫崇禎帝體恤民情,卻弄得自負(fù)而多疑的崇禎帝顏面盡失,史載:“莊烈帝切責(zé)其敷衍支吾,不能發(fā)揮精義。鐸惶懼,俯伏案前待罪。”⑥幸而,崇禎帝最終并未加罪于王鐸。是年底,因政治上失意而有歸隱之心的王鐸因舊疾復(fù)發(fā)以及次女相卒,兩度上疏乞歸省親,獲準(zhǔn),遂歸老家孟津。但離開朝堂后的六年多,因?yàn)閲?guó)難當(dāng)頭,王鐸是無法置身事外而過上平靜安穩(wěn)日子的。崇禎十三年,在承受了弟、侄亡故的悲痛后,王鐸受命任南京禮部尚書,但此刻李自成的農(nóng)民起義軍已橫掃中原,王鐸根本無法赴任,在突破農(nóng)民軍重重包圍后,王鐸一家只能輾轉(zhuǎn)于黃河流域一帶,生活極為艱辛以至要靠王鐸賣字換糧。在《贈(zèng)湯若望詩冊(cè)》跋中王鐸這樣記道:“月來病,力疾勉書,時(shí)絕糧,書數(shù)條,賣之得五斗粟。買墨,墨不嘉耳,奈何!”王鐸的父母、妻子等家人在顛沛流離中相繼病故,為瀕臨傾覆的明王朝殉了難。或許正是在這樣一次次的痛苦煎熬中王鐸逐漸迷失了一個(gè)傳統(tǒng)文人應(yīng)有的價(jià)值歸宿和操守,留給他的更多是內(nèi)心的凄涼和怨恨。王鐸曾有詩這樣寫道:“衰顏百事倦,自待意何言。泠泠階中草,萋萋河上園。秋風(fēng)老馬嚙,夜月臥龍魂。”其心境顯而易見。

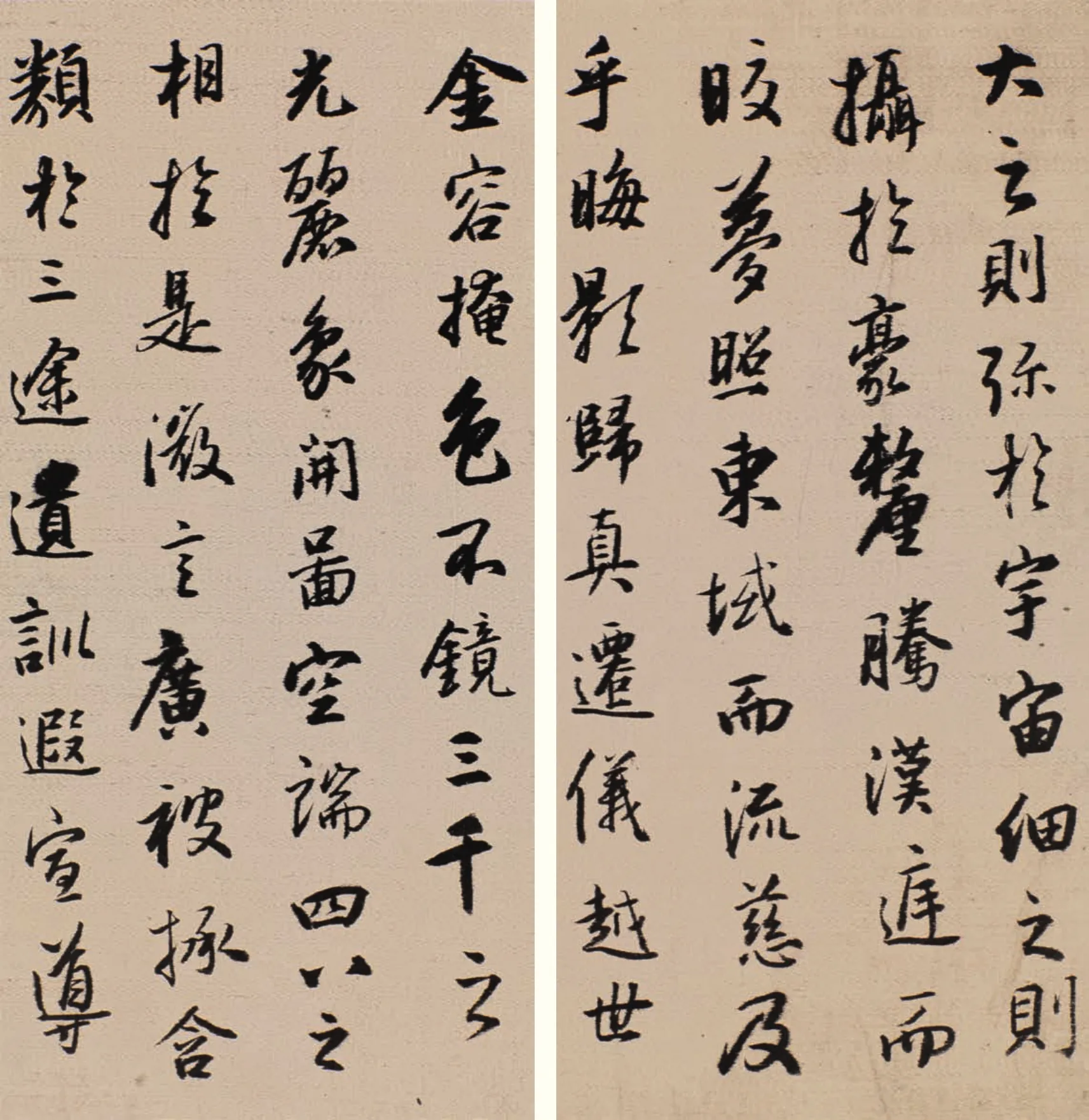

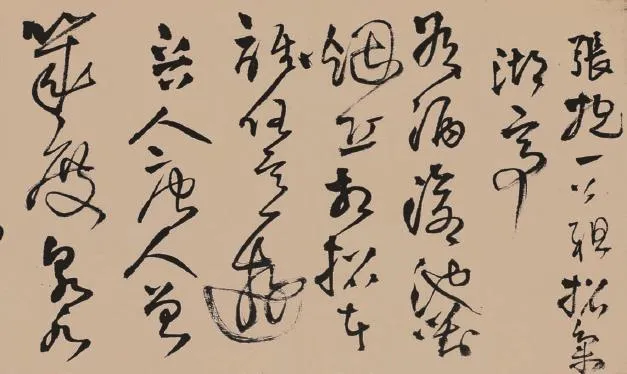

王鐸《為景圭先生臨圣教序冊(cè)》(局部)

崇禎十七年,李自成攻占北京,崇禎帝自縊,明亡。小福王朱由崧在鳳陽總督馬士英的擁立下在南京監(jiān)國(guó),建立南明政權(quán)。一直對(duì)大明還抱有幻想的王鐸因?qū)ΩM跤芯茸o(hù)之功出任東閣大學(xué)士,但很快不善權(quán)謀的王鐸與馬士英政見不和,他六請(qǐng)告歸。王鐸還未能施展救亡之力卻已被糾纏于無盡的黨爭(zhēng)之中,其失望和感嘆回天無力是難免的。而當(dāng)王鐸還在緬懷死于農(nóng)民起義軍刀下的故人時(shí),清軍又已兵臨南京城下,福王和馬士英逃亡,身居?xùn)|閣大學(xué)士的王鐸與禮部尚書錢謙益選擇了投誠,率文武大臣數(shù)百人冒雨跪降清軍,成為了世人眼里的誤國(guó)罪人。世人對(duì)他們的行為不齒也不解,唯有其自知,或許是家仇使他們一時(shí)忘卻了民族大義。由于降清時(shí)王鐸的胞弟王鏌已在清軍之中,所以他也得到了禮遇,并隨清軍赴京。在赴京途中,王鐸焚毀了其詩文稿千余卷,可想而知此時(shí)此刻他的內(nèi)心應(yīng)該是如何的五味雜陳,不知他是否想以此一焚來銷毀他之前所有的悲苦和恥辱。仕清后,王鐸受命以禮部尚書,官弘文院學(xué)士,充修明史副總裁,歷任殿試讀卷官、太宗文皇帝實(shí)錄副總裁,晉太子少保。在仕清的七年里,雖身居高位,但王鐸對(duì)失大義的內(nèi)心痛苦和悔恨卻無法得到排解,涉入仕途非但沒有給他光明的前途,反而讓他承受了比旁人更為艱辛的苦痛,在詩文中他不斷流露出悔恨之意,“悔不棲耘斗,翹翹望故山”。王鐸以一種不作為,不合作的心態(tài)侍新主,以表悔過,但因而也得不到新主子的信任,最終被清人列入《貳臣傳》乙編。順治九年,王鐸在故鄉(xiāng)孟津病故。

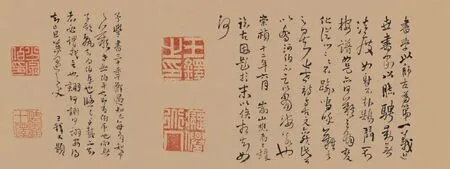

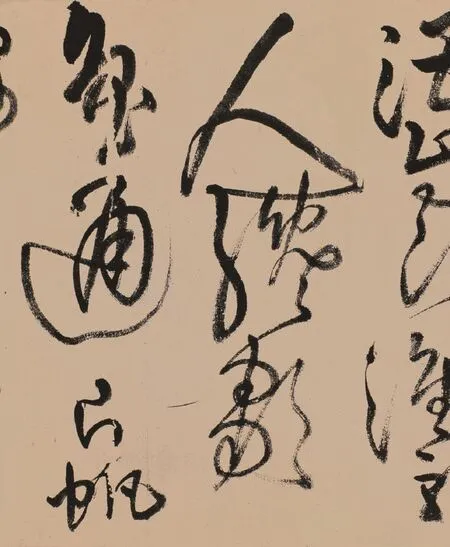

王鐸《臨閣帖》(局部)

二、從持守傳統(tǒng)到從傳統(tǒng)中蛻變的心路歷程

以傳統(tǒng)道德觀來看,在政治上,王鐸無疑是一個(gè)失敗者,他雖以孔孟之道侍舊主,又曾以尊孔諫新主,然而自己卻在同時(shí)代文人紛紛以“舍身取義”來體驗(yàn)慷慨凄涼的滿足時(shí),做出了茍且偷生這種顛覆傳統(tǒng)道義的選擇,在他身上有著那個(gè)時(shí)代一部分文人因價(jià)值觀扭曲而導(dǎo)致的人格雙重性,這種雙重性反映在政治取向上使王鐸背上了千古罵名,而落實(shí)在王鐸的書法藝術(shù)上卻是一種從持守傳統(tǒng)到從傳統(tǒng)中蛻變的創(chuàng)新思想,這種思想在一定程度上成就了王鐸書法的輝煌和精彩。

王鐸和黃道周、倪元璐雖為同科進(jìn)士,盟肝膽,砥礪廉隅,但在政治上他并沒有黃、倪二人一貫的抱負(fù)。于書法的態(tài)度,他與董其昌比較相似,不像黃道周那樣只看成是七八等事,而是把它當(dāng)作人生的重要作為,他曾說:“我無他望,所期后日史上,好書數(shù)行也。”⑦其間雖有無奈,但卻成為了事實(shí)。因而在政治上幾無可作為的王鐸,投注在書法上的精力卻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同時(shí)代文人的,他對(duì)于書法傳統(tǒng)的駕輕就熟要遠(yuǎn)高明于其踐履道統(tǒng)的能力,無論是在京為官之時(shí),還是在顛沛流離,輾轉(zhuǎn)中原、江浙的途中,專注書法都是王鐸抒發(fā)情感或者轉(zhuǎn)移悲情的主要方法,也因此王鐸對(duì)書法傳統(tǒng)的涉入和感悟都較同時(shí)代文人更深、更廣也更為透徹,為他的自化而寫吾神創(chuàng)造了深厚的積淀。

王鐸的書法以行、草名世,作為17世紀(jì)時(shí)代書風(fēng)凸顯中書壇上一位最具藝術(shù)天才氣質(zhì)的書家,在他的書學(xué)歷程中有著深深的時(shí)代烙印和閃光點(diǎn),一直被時(shí)人和后人所關(guān)注,而其中對(duì)于其書法風(fēng)格的演進(jìn),黃道周和傅山這兩位與王鐸同時(shí)代書家的評(píng)價(jià)應(yīng)該是最具代表性的。黃道周長(zhǎng)王鐸八歲,與他相約學(xué)書,傅山少王鐸十四歲,二人雖無形跡的交往,但在藝術(shù)上卻有著同氣同求的神交。黃道周在《黃漳浦集卷十四·書品論》中有“行草近推王覺斯。覺斯方盛年,看其五十自化”之說,這是黃道周以一個(gè)學(xué)兄身份對(duì)王鐸書法成就的推測(cè),他認(rèn)為王鐸的書法按其盛年的發(fā)展?fàn)顩r五十歲時(shí)便能自化,這確實(shí)在王鐸的書法作品中都能得到驗(yàn)證,推測(cè)不可謂不準(zhǔn)。而傅山在《霜紅龕集卷二十五·家訓(xùn)·學(xué)訓(xùn)》中又有“王鐸四十年前字,極力造作;四十以后,無意合拍,遂能大家”之說,在這段評(píng)述中透露出的是王鐸書法從規(guī)摹學(xué)步階段逐漸走向自由王國(guó)階段的一個(gè)信息。四十后的“無意合拍”正是王鐸走向“五十自化”的一個(gè)重要環(huán)節(jié),黃道周和傅山對(duì)王鐸書法風(fēng)格演進(jìn)的評(píng)價(jià)給了我們研究王鐸學(xué)書歷程重要的參考,在此基礎(chǔ)上,通過對(duì)王鐸書法作品及其人生歷程的分析,我們能夠更加清晰地看到王鐸的心路歷程在其書法道路上留下的深深烙印。王鐸的一生大致可以分為以下四個(gè)階段,其一是從萬歷二十年(1592)王鐸出生至天啟二年(1622)王鐸入仕前(萬歷三十二年始習(xí)《圣教》);其二是從天啟二年(1622)王鐸入仕至崇禎十一年(1638)其乞歸離京返鄉(xiāng)時(shí);其三是崇禎十二年(1639)至順治二年(1645)王鐸從返鄉(xiāng)到顛沛流離到降清期間的六年;其四則是順治二年(1645)至順治九年(1652)王鐸茍且偷生的七年。這四個(gè)階段既是王鐸人生轉(zhuǎn)折的四個(gè)階段,又是其在書法上從十三歲以二王書法入傳統(tǒng)之門,到規(guī)摹傳統(tǒng),博采傳統(tǒng),再到無意合拍傳統(tǒng),乃至最后從傳統(tǒng)中蛻變而自化的矛盾凸變過程。

在入仕前后的前兩個(gè)階段,對(duì)仕途和道統(tǒng)都抱有相當(dāng)幻想的王鐸曾在思想上極力以一個(gè)衛(wèi)道士的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,而反映在其書法實(shí)踐上也更多是以規(guī)摹和吸納傳統(tǒng)為己任。王鐸十三歲開始習(xí)書,從羲之《圣教》入手,他曾言:“《圣教》之?dāng)嗾撸嗄晔澹@精習(xí)之。”⑧對(duì)《圣教》進(jìn)行三年形神兼?zhèn)涞你@精學(xué)習(xí),奠定了王鐸行書的基本風(fēng)范,即使在后來的博采兼收之中,他對(duì)于《圣教》的吐納也是貫穿始終的。天啟五年的《為景圭先生臨圣教序冊(cè)》是王鐸三十四歲時(shí)的臨作,也是他學(xué)古精臨的典范,在這件臨作中我們可以看到王鐸對(duì)《圣教》從用筆到結(jié)構(gòu)乃至神韻的精準(zhǔn)把握。其好友錢謙益也曾用“如燈取影,不失毫發(fā)”⑨來形容這一時(shí)期王鐸對(duì)《閣帖》的精熟把握。當(dāng)時(shí)王鐸對(duì)傳統(tǒng)頂禮膜拜的虔誠和神定仿佛絲毫沒有受到那個(gè)時(shí)代李贄、三袁在文學(xué)思想領(lǐng)域倡導(dǎo)解放、追求個(gè)性思潮的洗禮,也似乎與他所處的紛亂,動(dòng)蕩不安的社會(huì)大背景很難相對(duì)應(yīng),就連董其昌一直以清、靜的心境宗王也未曾像他那樣對(duì)傳統(tǒng)做得那么純粹和徹底。那么究竟為什么王鐸會(huì)有這樣神定的臨古意識(shí)呢?原因可能不外乎兩點(diǎn),首先王鐸骨子里還曾是一個(gè)傳統(tǒng)的衛(wèi)道士,與當(dāng)時(shí)任何一個(gè)有著讀書人家傳統(tǒng)的文人一樣,王鐸也把科舉入仕作為光宗耀祖,展現(xiàn)自我才能的顯貴之事。因而為了參加科舉,王鐸學(xué)書首先選擇的是承襲千余年最為傳統(tǒng)的崇王學(xué)書觀,而且因?yàn)榕c羲之同姓,王鐸在書法上崇王似乎更帶有一種光大家學(xué)的責(zé)任和榮耀。他在很多題跋中都時(shí)常以“吾家逸少”、“吾家獻(xiàn)之”來標(biāo)榜,不時(shí)地流露出與羲之同姓的優(yōu)越感和自豪感。其次,王鐸對(duì)于古之傳統(tǒng)有著獨(dú)到而深刻的認(rèn)識(shí)。從崇禎十年,王鐸四十六歲時(shí)在《瓊?cè)飶]帖》跋中提出的臨古心得中,我們便得到了其之所以神定的答案。

書法貴得古人結(jié)構(gòu)。近觀學(xué)書者,動(dòng)效時(shí)流。古難今易,古深?yuàn)W奇變,今嫩弱俗雅,易學(xué)故也……⑩

正是因?yàn)檎J(rèn)識(shí)到了“古難今易,古深?yuàn)W奇變,今嫩弱俗雅”的道理,王鐸才能堅(jiān)定地以追古而遠(yuǎn)避時(shí)流,才能以神定的態(tài)度去規(guī)摹二王。從學(xué)書伊始,王鐸便從未放棄過。

王覺斯寫字,課一日臨帖,一日應(yīng)請(qǐng)索。以此相間,終身不易。大抵臨摹不可間斷一日耳。

這是與王鐸同時(shí)代的倪后瞻在《倪氏雜著筆法》中對(duì)王鐸習(xí)書狀態(tài)的記述。確實(shí),在王鐸的傳世作品中有大量臨摹作品,從臨作的款文可以看出,這些實(shí)臨或意臨的作品中不僅有王鐸的日課,還有不少是王鐸為請(qǐng)索人作的應(yīng)酬作品,見證了他各個(gè)時(shí)期學(xué)古的履跡。乙丑王鐸十八歲時(shí)的《臨王羲之修載帖軸》,丁卯王鐸三十六歲時(shí)的《臨王羲之參朝帖軸》,乙亥王鐸四十四歲時(shí)的《臨王獻(xiàn)之省前書帖軸》以及丁丑王鐸四十六歲時(shí)的《瓊?cè)飶]帖》等不勝枚舉,如此充分而神定的臨古體驗(yàn)為王鐸日后提出“書不師古,便落野俗一路……善師古者不離古、不泥古”的精彩論斷積累了殷實(shí)的底氣。

這是王鐸于順治六年五十八歲臨《閣帖》后的一段題跋,已入暮年的王鐸以一生的書法實(shí)踐得出了這樣的經(jīng)驗(yàn)之論。從這段話中我們體會(huì)到的是兩重內(nèi)涵:首先是王鐸書法宗“羲、獻(xiàn)”,這是王鐸取法乎上,遇強(qiáng)而上的選擇,無論是他以神定的態(tài)度去規(guī)摹二王,還是他以二王法帖為創(chuàng)作依托都說明了這一點(diǎn)。王鐸的大草跌宕而有浩然之氣,時(shí)人認(rèn)為概出于張旭、懷素,但王鐸卻極為不服。在清順治三年,五十五歲時(shí)作的《草書杜詩卷》跋中,王鐸云:

吾書學(xué)之四十年,頗有所從來,必有深于愛吾書者。不知者則謂為高閑、張旭、懷素野道,吾不服,不服,不服!

在他眼里,張旭、懷素之書顯然不如二王、張芝,他認(rèn)為懷素書法除《律公帖》外皆野道,他不愿臨也不欲觀,這在《瓊?cè)飶]帖》中是有明確記載的,雖然結(jié)論值得商榷,但足見他鮮明的取法觀。王鐸認(rèn)為:

書未入晉,終入野道。懷素、高閑、高宗一派,必又參篆籀隸法,正其訛畫乃可議,慎之!慎之!

從王鐸的傳世作品分析,他學(xué)二王主要是依托《閣帖》。四十歲前,或許因?yàn)槭送镜捻樌蜕畹南鄬?duì)穩(wěn)定,也或許是對(duì)古帖認(rèn)識(shí)尚淺,在讀書、游歷、與友人飲酒高會(huì)的自然心境下,王鐸是以一種專注與規(guī)摹的心態(tài)和方式去捍衛(wèi)二王傳統(tǒng)的,這一時(shí)期王鐸的臨作和創(chuàng)作大都不太越雷池。四十歲以后,王鐸學(xué)羲、獻(xiàn)則更多是采用以己意去演繹二王書法精神的方法,同時(shí)他再用“二王”來改造和提升自己,兩種方式互為關(guān)照,這是王鐸學(xué)書進(jìn)入無意合拍的重要階段。在《跋二王帖》中他這樣寫道:

二王卓絕不待評(píng)矣。人鮮知其筆墨外者。筆墨外則無點(diǎn)畫邊傍,從何地用思乎?故人用思于無可用思,三百詩之言盡意不盡也。樂可無鐘鼓,琴可無弦之謂耳。淺學(xué)動(dòng)議某帖某畫不佳,不悟雙鉤刻經(jīng)數(shù)手,摹本已幾千年矣,去原墨跡止十之三。望畫中龍,即真龍也,真龍乎哉!如從其言,夫子自謂無大過者,實(shí)有小過歟。

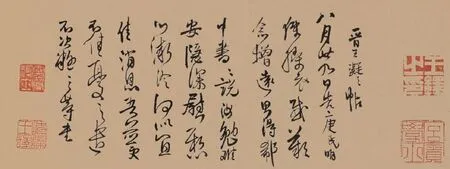

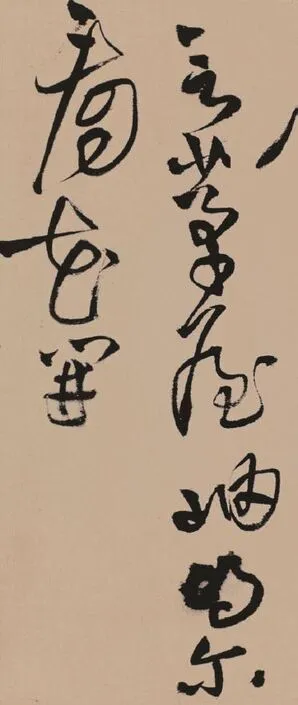

王鐸《臨徐嶠之春首余寒帖》

顯然,此時(shí)王鐸已明白《閣帖》在經(jīng)過了千年流傳后與墨跡的本來面貌存在著相當(dāng)?shù)牟罹啵蚨@時(shí)的他學(xué)二王不再以點(diǎn)畫為束縛,而更強(qiáng)調(diào)的是無鐘鼓之樂,無弦之琴的神合和意會(huì),這是一種以他神養(yǎng)吾神的心領(lǐng)神會(huì)和修練。“至臨寫之時(shí),神氣揮灑而出,不主故常,無一定法,乃極勢(shì)耳。”這便是王鐸那時(shí)臨書的狀態(tài)。在王鐸的傳世作品中有大量用己意神合二王的臨作,《臨王羲之秋月帖軸》《為芝老先生書獻(xiàn)之帖軸》《臨王羲之忽動(dòng)帖軸》等不勝枚舉。

其次,王鐸宗“羲、獻(xiàn)”,但他并不局限于狹隘的“羲、獻(xiàn)”崇拜,他提出“唐宋諸家皆發(fā)源羲、獻(xiàn)”是基于深造博聞,是基于他對(duì)魏晉、唐宋書法的深刻理解和廣泛涉獵,范圍涵蓋了魏晉以降乃至唐宋整個(gè)以羲、獻(xiàn)為宗的書法體系。王鐸的生活和仕途隨著李自成農(nóng)民起義的暴發(fā)和朝廷內(nèi)部矛盾的加劇變得起伏不定,險(xiǎn)境重重,與當(dāng)時(shí)很多文人一樣,其內(nèi)心的壓抑、情緒的波動(dòng)必須尋求合適的方式加以宣泄,書法便是一個(gè)很好的載體。生活和仕途的歷練,使得王鐸對(duì)書法傳統(tǒng)的反思和涉獵更趨深入,在以各種方式臨摹或演繹二王傳統(tǒng)的同時(shí),羲、獻(xiàn)以外的晉、唐、宋諸家都進(jìn)入了王鐸的視野范圍。通過臨寫《閣帖》,王鐸所涉獵的書家上至漢張芝、索靖,下至唐宋虞世南、褚遂良、李北海、顏真卿、柳公權(quán)、張旭、懷素、米芾等,他曾在臨張芝、崔子玉帖跋尾中這樣寫道:“予書何足重,但從事此道數(shù)十年,皆本古人,不敢妄為。”從傳世作品來看,王鐸對(duì)于這些古法是以師古但不泥古的理念去吸取的,他不亦步亦趨地去規(guī)摹,采用的是與二王經(jīng)典比較后的意臨和發(fā)揮,而其中他以手卷和冊(cè)頁形式臨摹《閣帖》時(shí)相對(duì)內(nèi)斂,雖然也有主觀創(chuàng)造的意識(shí),但原帖的筆意和韻致尚存,《為長(zhǎng)正賢契臨閣帖卷》《為戴巖犖臨閣帖卷》《為魯齋義兄臨閣帖卷》等皆為代表;而當(dāng)他以立軸巨幅臨摹時(shí)狀態(tài)則更像創(chuàng)作,往往奔放而盡情發(fā)揮,有的甚至只借錄內(nèi)容而絕去技巧的羈絆,純以己意表達(dá)。崇禎八年王鐸所書巨軸《臨徐嶠之春首余寒帖》是其師古而發(fā)己意的力作,雖稱臨作,實(shí)則是再創(chuàng),全不拘泥于原作字字珠璣、筆筆溫潤(rùn)的本意,“骨力嶙峋,筋肉輔茂,俯仰操縱,俱不繇人”的己意躍然紙上。但從作品本身來看,筆者認(rèn)為也存在著“肘力正掉,著氣太渾”的不足,其中不免有像“都”這樣的縱情失度和因過度追求外在意氣的宣泄而缺失對(duì)用筆、線條內(nèi)涵推敲的弊病,這也是王鐸在后期的書法實(shí)踐中著重加以完善的地方。王鐸成熟的書法風(fēng)格正是以這樣的突破為契機(jī),在其內(nèi)在書藝積累和外在情感表現(xiàn)的雙重作用下漸趨成形的。此外,值得注意的是在王鐸書風(fēng)成熟的過程中,顏真卿和米芾的書法對(duì)他的影響是至關(guān)重要的。顏、米二人在王鐸的心目中都有堪比二王的地位,王鐸書法的險(xiǎn)絕、飄仙、氣象弘大以及由小而拓大的表現(xiàn)手法無出其右。對(duì)于顏真卿的書法,王鐸看重的是根本二王,如龍戲海,出沒變化的精神傳遞。《擬山園選集》中記載王鐸對(duì)顏魯公《爭(zhēng)坐位帖》的跋文中有這樣的論述:

今觀公書法,根本二王,變化如龍。楷之精,行之神,書所造深且如此。嗚呼!公書即不深造,獨(dú)足令人想見忠憤,況藝文又若斯乎。

其中“不深造,獨(dú)足令人想見忠憤”想必正是王鐸從顏真卿書法中悟得的以書寄情的藝術(shù)感染力。在日本京都藤井齊成會(huì)所藏舊拓顏真卿《爭(zhēng)坐位帖》后,也有崇禎七年王鐸四十三歲時(shí)作的三段跋,其中有一段這樣寫道:

《坐位帖》多漫滅者,歲久石漸磨,已足使人踴躍。觀斯冊(cè),煥然照人目睛,奪人神意,毫發(fā)畢出,如龍戲海,出沒變化,莫知所至,觀止矣!二王、顏清臣皆升堂入室,后無繼者,宇宙內(nèi)不可易得也。

文中王鐸顯然已把顏真卿與二王并列置于極高的地位,可見這一時(shí)期王鐸對(duì)顏書的關(guān)注和投入。而顏書的博大雄強(qiáng)、風(fēng)神獨(dú)造和激情滿溢也有力地激勵(lì)著王鐸書法品格的升華,在王鐸的傳世作品中有很多學(xué)仿顏書的作品,據(jù)學(xué)者考證,大約是王鐸在崇禎十年至十四年間所書的《崝嶸山房與諸親友登其峰等詩文手稿》中就有明顯的顏行書筆意;崇禎十六年所書的《王維五言詩卷》也是王鐸擬顏真卿楷書筆意的代表作品,王鐸書法中所表現(xiàn)出來的扛鼎之力以及雄偉之勢(shì)應(yīng)該很大程度上是得力于對(duì)顏書的領(lǐng)悟和吸納而逐漸彰顯出來的。

對(duì)于米芾的書法,王鐸則是有著從技巧內(nèi)涵到藝術(shù)精神上的心靈共鳴。崇禎十六年,王鐸在《米芾吳江舟中詩卷》后跋:

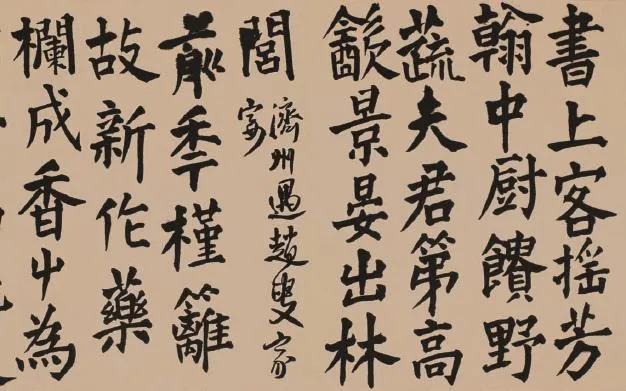

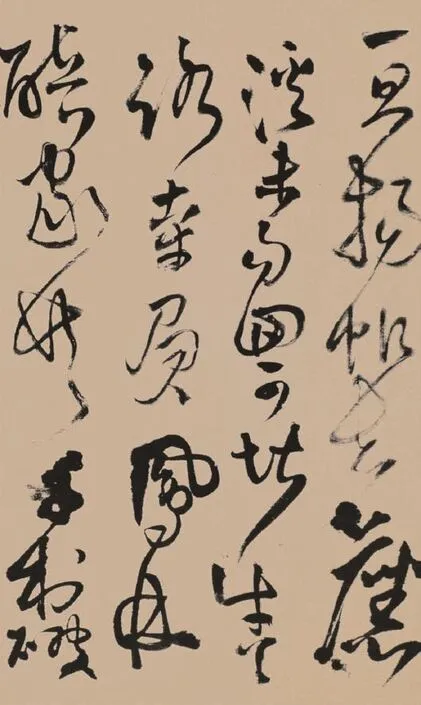

王鐸《王維五言詩卷》(局部)

米芾書本羲、獻(xiàn),縱橫飄忽,飛仙哉。深得《蘭亭》法,不規(guī)規(guī)摹擬,予為焚香寢臥其下。

在《跋米元章告夢(mèng)帖》中王鐸又這樣寫道:

……海岳書臨終自焚,故其書人愛之,寶藏之。書于晉人有功,如飛仙御風(fēng),得《蘭亭》、《圣教》遺意,邁宋一代。……予經(jīng)見內(nèi)府米真跡書啟約千余,字灑落自得,解脫二王,莊周夢(mèng)中,不知孰是真蝶,玩之令人醉心如此。……

在這兩段題跋中,我們感受到的是王鐸對(duì)米芾書法的推崇備至,他甚至以“孰是真蝶”來表達(dá)米芾在其心中與二王同等的地位。在內(nèi)府閱米芾真跡千余件的機(jī)緣,使得米芾書法的精髓逐漸為王鐸所領(lǐng)悟,用筆的沉著、精到,結(jié)字的顧盼有致,在王鐸的作品中不斷完善,而更重要的是米書得二王遺意而從二王中的脫羽成為了王鐸追求的藝術(shù)境界。在王鐸心中亦有著化二王之有形于無形之中,解脫和超越二王的雄心壯志,因而他對(duì)于米芾的崇拜更像是一種知音般的心心相吸。崇禎十四年王鐸五十歲時(shí)作《瑯華館帖冊(cè)》是臨米書的代表作,同年的《柏香帖·思松澗書舍柬友詩四首》則為王鐸仿米書意的創(chuàng)作,都是記錄其學(xué)米的重要依據(jù),米芾書法的灑脫自得,矯矯沉雄在王鐸的臨摹和創(chuàng)作中都得到了充分體現(xiàn)。在王鐸五十歲后的作品中,顏、米二人的書法對(duì)其行書書風(fēng)的影響被充分地表現(xiàn)出來,《贈(zèng)湯若望詩冊(cè)》據(jù)考證成于崇禎十四年至崇禎十七年間,《贈(zèng)張抱一行書詩卷》王鐸自署寫于崇禎十五年,都是其從博采到逐漸自化而進(jìn)入成熟期的代表作品。作品脫去了二王行書的瀟逸、閑雅,而融會(huì)了二王的精妙、米書的灑脫、顏書的博大,用筆除卻了明人學(xué)王書徒模其形而筆力靡弱、內(nèi)涵空怯的弊病,提按有致,方圓相濟(jì),徐疾相生,以一種強(qiáng)勁之勢(shì),沉雄之力自然流露于筆尖毫端。

王鐸行書氣勢(shì)如虹、跌宕縱橫、大小錯(cuò)落、俯仰翻側(cè)的獨(dú)造風(fēng)格在輕重緩急、開合聚散、沉厚靈動(dòng)、剛韌婉通、漲墨澀筆等重重的對(duì)立統(tǒng)一中得到了充分展現(xiàn)。

王鐸在書法上真正進(jìn)入自由王國(guó)是在他人生最為艱難也最受爭(zhēng)議的階段,生活的漂泊不定,一連串的不幸和打擊接踵而至,對(duì)政治喪失信心而告乞回鄉(xiāng),家鄉(xiāng)被起義軍攻陷,家人在顛沛流離中相繼辭世,明朝滅亡,外族兵臨城下而委身投降,四十八歲以后的王鐸在經(jīng)歷了一個(gè)舊時(shí)代文人精神上最為劇烈的重壓和煎熬后,從侍清到辭世的最后幾年里心境才漸歸平和。在外界環(huán)境的壓迫下王鐸由一個(gè)衛(wèi)道士淪為了貳臣逆子,而在傳達(dá)其真實(shí)內(nèi)心世界的書法上他卻逐步完成了一個(gè)對(duì)傳統(tǒng)由立到破,破繭化蝶的歷程,從而充分展現(xiàn)了他內(nèi)心的強(qiáng)勢(shì)和掙扎,對(duì)于王鐸個(gè)人而言這似乎更是一種寄托于藝術(shù)表現(xiàn)的精神解放。

王鐸《贈(zèng)張抱一草書詩卷》(局部)

三、以心性感悟現(xiàn)實(shí),用“奇強(qiáng)”展現(xiàn)“真我”的創(chuàng)造

王鐸《贈(zèng)鄭公度草書詩卷》(局部)

在藝術(shù)主張上,一直近乎前后七子以師古、宗晉為標(biāo)榜的王鐸,內(nèi)心卻繞不過這個(gè)時(shí)代賦予的精神特質(zhì),有著“恨古人不見我”的藝術(shù)激情和超越精神。王鐸以尚古維系對(duì)傳統(tǒng)的依戀,然而隨著生活磨難和精神沖擊對(duì)其身心撞擊的加劇,他在書法上也從師古、擬古而轉(zhuǎn)向了破古,但這種破古既不是破壞也不是絕裂,而是自化,更趨于表現(xiàn)自我意識(shí)和發(fā)胸中意氣。此刻的王鐸似乎很難再找到“不激不厲而風(fēng)規(guī)自遠(yuǎn)”的和諧和從容,身、心都處于弱勢(shì)的王鐸在藝術(shù)上所表現(xiàn)出來的“強(qiáng)”、“奇”精神在自化中得到了進(jìn)一步確立和成熟。歷代學(xué)二王者眾,唐、宋、元、明書家大都取其閑雅瀟逸,趙孟、董其昌更甚,而唯獨(dú)王鐸最終以“強(qiáng)”和“奇”賦予了二王一脈書法全新的內(nèi)涵,使其由精妙延伸至了博大奇?zhèn)ィ@一特征在王鐸的草書中表現(xiàn)得尤為突出,收錄在《擬山園選集》卷十五的《草書頌》全面闡釋了王鐸對(duì)草書的獨(dú)特理解。

王鐸在《草書頌》里引經(jīng)據(jù)典,從書寫狀態(tài)、結(jié)字、用筆、筆勢(shì)、章法、取法以及自身感悟等各個(gè)方面闡述了他對(duì)草書的理解,下筆“寧極劃劙”入木三分,揮筆“迅發(fā)機(jī)赴”毫不猶豫,章法“亂怫勾連”形亂而神不亂,謀篇“妙寓茈虒”變化無端……其間無不流露出“強(qiáng)”、“奇”的審美追求,而“張芝羲獻(xiàn),余鏟邪枝”更表明了王鐸深悉草法之根本,始終如一地取法張芝羲獻(xiàn)的理念。所有這些理論上的認(rèn)識(shí),王鐸在其書法“五十而自化”的過程中都付諸了實(shí)踐。倪后瞻在《倪氏雜著筆法》文中這樣評(píng)王鐸書法:

其字以力為主,淋漓滿志,所謂能解章法者也。

此評(píng)價(jià)可謂一語中的,“筆力”和“章法”正是王鐸書法以“強(qiáng)”、“奇”精神在書法史上獨(dú)樹一幟的兩個(gè)關(guān)鍵因素,筆者除了在王鐸的作品中得到驗(yàn)證外,更在其《擬山園選集》之《文丹》中找到了思想和理論的支持。關(guān)于“力”,在《擬山園選集》卷八十二《文丹》第一四七則中,王鐸云:

文要深心大力。大力,如海中神鰲,戴八肱,吸十日,侮星宿,嬉九垓,撞三山,踢四海!

在第一四八則中又云:

兔之力不如犬,犬之力不如馬,馬之力不如獅,獅之力不如象,象之力不如龍,龍之力不可得而測(cè)也。

這是兩段弘揚(yáng)和贊美“力”的文字,氣勢(shì)宏大,雖然表面上看是強(qiáng)調(diào)文之“力”,實(shí)則傳遞的是王鐸“揚(yáng)力”、“重勢(shì)”的審美觀和藝術(shù)觀,放之于書法則是他對(duì)筆力、筆勢(shì)之強(qiáng)的追求,所以王鐸評(píng)顏真卿書法“如龍戲海”,其意同樣是在贊美顏書不可測(cè)之強(qiáng)力也。王鐸的書跋中,有一段文字則是他用一種甚為隱含的方式傳達(dá)了他對(duì)“力”的感受,并道出了其書力之所發(fā)的精神根源。在王鐸五十歲前后處于顛沛流離生活境遇時(shí)作的《為嗇道兄書詩跋》中這樣寫道:

每書,當(dāng)于譚兵說劍,時(shí)或不平感慨,十指下發(fā)出意氣,輒有椎晉鄙之快。

兵荒馬亂的戰(zhàn)事給王鐸帶去了太多的痛苦和磨難,對(duì)于一個(gè)文人而言沒有足夠的搏擊之力,便只能于紙上“發(fā)出意氣”,以得到“椎晉鄙之快”來展示一下內(nèi)心的“強(qiáng)”勢(shì),而“譚兵說劍”、“不平感慨”的激情和意氣則無疑是其書“強(qiáng)”之所發(fā)的原動(dòng)力。

關(guān)于“章法”,與其言“力”一樣,筆者同樣在《擬山園選集》之《文丹》,論文之章法的闡述中找到了符合王鐸書法創(chuàng)作理念的答案。

文須嵚崎歷落,錯(cuò)綜參伍。有幾句不齊不整,草蛇灰線,藕斷絲連之妙。若拘拘排對(duì),方而不圓者,不知此也。

王鐸《贈(zèng)沈石友草書詩卷》(局部)

文之圓逸處,如閑云來往,聚散不知其在;虛空也,如落花淡蕩,飄飖水上,不知其悠揚(yáng)回旋也。文之體,似散不散,似亂不亂,左之右之,顛之倒之,文之變始出也。洪綬筆下的鬼怪之形是何其相似,他為怪立名,為奇立義,是對(duì)中國(guó)以雅正沖和為美的傳統(tǒng)審美標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn)。陳洪綬在畫中以“奇”和“怪”求得了高古,王鐸則在書法中以此獲得了偉岸,成就了自己鮮明而獨(dú)特的藝術(shù)品格。在王鐸的書法中,章法之奇是最為突出的。16世紀(jì)中葉后巨幅高軸和長(zhǎng)卷因?yàn)榭陀^物質(zhì)條件的完備和主觀創(chuàng)作表現(xiàn)的需求成為了書家們最具時(shí)代特色的創(chuàng)作形式,書家的藝術(shù)激情以此為依托發(fā)揮到了淋漓盡致的地步,而其中章法又是表現(xiàn)審美個(gè)性和情趣的直接因素之一,這對(duì)于王鐸而言亦是如此。王鐸早期的作品在章法上有與黃道周、倪元璐等相似的取法,字距緊密,行間寬疏。但很快王鐸便另辟蹊徑,他醉心于米芾的縱橫飄忽和如飛仙御風(fēng)的超逸,憑仗著砥礪二王的信念和功力,王鐸在章法上以奇取勝,將不齊不整,看似離亂的局面掌控在了合理的斂放范圍之內(nèi),無論是對(duì)二王、張芝諸家行草的巨幅臨作,還是發(fā)胸中意氣寄情寫意的創(chuàng)作,他在章法上采取的都不是簡(jiǎn)單拘拘排對(duì)地拓而展大,而是在“左之右之,顛之倒之”中,使得行氣的運(yùn)動(dòng)曲線,空間布白的張力得到了極大限度的拉伸,賦予了大軸、長(zhǎng)卷作品醉仙舞劍的動(dòng)感和節(jié)奏,作品的視覺沖擊力和動(dòng)態(tài)表現(xiàn)力隨著結(jié)字的左顧右盼、俯仰翻側(cè)、大小疏密得到了充分的展現(xiàn),作者的審美情趣和創(chuàng)作情感在章法的奇險(xiǎn)跌宕中表露無遺,留給人們迥異于黃道周、倪元璐等書家作品的精氣聚合,而表現(xiàn)出飄忽轉(zhuǎn)移,形散神不散的無窮回味,這無疑是王鐸顛沛流離的生活狀態(tài)和盤根錯(cuò)節(jié)的心理困擾的寫照。《臨張芝帖軸》是王鐸在順治四年侍清后的代表臨作,此刻的他心境是最復(fù)雜的。這件作品王鐸雖然同樣是以張芝一筆書的連綿草法書寫,但在字形的左右欹側(cè),開合俯仰之間,勢(shì)如飛龍走蛇,空間在跳蕩,布白在騰躍,在章法的奇絕變化之中王鐸借助著張芝的舊作,抒發(fā)了他懷古而遣懷的內(nèi)心激蕩。《贈(zèng)鄭公度草書詩冊(cè)》是崇禎十六年王鐸的長(zhǎng)卷力作,卷尾王鐸寫有“崇禎皇帝十六載寓孟莊山志園,燈下書狂作數(shù)首”。一個(gè)“狂”字道出了他的心境。因起義軍攻陷河南,廬舍盡毀的王鐸只能輾轉(zhuǎn)寄居于友人郭公隆的孟莊,此刻他唯有將胸中郁悶發(fā)泄于紙上,手中之筆猶如刀劍,劈荊斬棘,筆勢(shì)犀利,筆力雄強(qiáng),而結(jié)字的大小錯(cuò)落,跌宕恣肆,又營(yíng)造了密而奇變的章法空間,呈現(xiàn)在人們眼前的是有如萬馬奔騰,刀槍碰擊的無聲戰(zhàn)場(chǎng),王鐸將內(nèi)心之“狂”全然釋放在這個(gè)數(shù)尺空間之內(nèi),淋漓盡致地展現(xiàn)了他“奇”和“強(qiáng)”的精神世界。

王鐸在書法上著實(shí)是一個(gè)奇才,他除了以“筆力”和“章法”張揚(yáng)其個(gè)性之外,在用墨上的大膽突破更賦予了大軸巨作書法新的內(nèi)涵。中國(guó)文人畫大寫意中所表現(xiàn)的墨分五色,即濃、淡、干、濕、枯以及焦、漲之法被王鐸大膽地運(yùn)用在了書法的創(chuàng)作中,淡不傷神,濃不淤滯,尤其是被宋人認(rèn)為是用墨不規(guī)的漲墨在王鐸五十以后的作品中卻被運(yùn)用得爐火純青,這除了有明代紙、墨等書寫材料改進(jìn)的支持之外,更是王鐸內(nèi)在藝術(shù)才情的表現(xiàn)。在很多作品中,王鐸以漲墨入紙,直到筆極渴處方停筆續(xù)墨,豐富的墨色增強(qiáng)了作品節(jié)奏的變化,空間疏密的對(duì)比,形成了視覺上點(diǎn)、線、面的沖擊,意境上蒼茫、沉厚的表現(xiàn),情緒上暢快、焦縱的釋放,與章法相映成趣,大軸書法的內(nèi)涵和可觀性進(jìn)一步得到了增強(qiáng),藝術(shù)渲染力得到了最大限度的提升。清順治三年,丙戌,王鐸五十五歲時(shí)的《臨王筠帖軸》在用墨上就極具代表性。

在用筆上,王鐸是明代書家中的高手,這是毋庸置疑的。一生追慕《閣帖》的王鐸從《閣帖》中獲得的晉唐筆法,提升了其書法的內(nèi)涵和藝術(shù)品格。四十歲以后的王鐸用手中之筆,吐述著心聲,正、側(cè)、逆、轉(zhuǎn)、折落于紙上而鏗鏘有力,他自述以“張芝、柳、虞草法”將小幅作品的技巧拓而展大,使之適應(yīng)懸于廳堂之上的巨幅大作,筆者以為其間亦借李北海之功,更有顏真卿之力。王鐸對(duì)用筆的重視和表現(xiàn)是當(dāng)時(shí)很多書家都無法比擬的,他的努力對(duì)于明代大軸作品存在諸如用筆缺乏內(nèi)涵,筆力匱弱的弊病而言是一個(gè)很大的改進(jìn)。但客觀地講,王鐸書法的精彩仍主要在于其筆墨對(duì)心性的傳達(dá)上,而絕非僅僅局限于具體的一筆一畫。因而如果只從用筆的角度,以人們傳統(tǒng)觀念中的二王經(jīng)典為衡量標(biāo)準(zhǔn)的話,那么由于王鐸取法刻帖所存在的與真跡的隔閡,其作品尺幅的展大,書寫材料的變化以及創(chuàng)作心態(tài)和創(chuàng)作背景的不同等各種客觀原因,其書法用筆的精純已很難真正與二王經(jīng)典相提并論了。即便王鐸十分強(qiáng)調(diào)取法古人,在其作品中運(yùn)筆的輕重提按,方圓相濟(jì)已甚為關(guān)照,但其從《閣帖》中汲取的今草用筆方折多于圓轉(zhuǎn),時(shí)常會(huì)因?yàn)樽钟尚∽兇蠡蛘邥鴮懬榫w所至而顯得劍拔駑張,有時(shí)也難免因用筆的失控而導(dǎo)致線質(zhì)和線形的失度。《贈(zèng)沈石友草書卷》是王鐸在清順治七年五十九歲時(shí)遇舊知有感而發(fā)的作品,此作具有王鐸草書的鮮明特點(diǎn),結(jié)字忽而展大,忽而緊束,左傾右側(cè),跌宕起伏,空間跳躍,布白騰挪,漲墨、枯墨交相輝映,筆勢(shì)強(qiáng)健,正像其詩中所述的“悔恨”、“愁悵”以及“追憶”之情無不表露在作品的每一個(gè)角落。但在用筆上,筆者認(rèn)為似乎仍有不可避免的遺憾,作品局部筆勢(shì)單一、雷同,個(gè)別用筆強(qiáng)直或者失控,但這些不足與其作品所傳達(dá)出來的“真”比較而言已顯得不那么重要了,王鐸用他對(duì)生活體驗(yàn)的“真”和其博大、奇?zhèn)サ乃囆g(shù)個(gè)性、藝術(shù)精神,彌補(bǔ)了人們對(duì)于其作品技法的要求,在他身上我們進(jìn)一步體會(huì)到了那個(gè)時(shí)代藝術(shù)家的本真。

注釋:

①倪后瞻《倪氏雜著筆法》,《明清書法論文選》,第423頁,上海書店出版社。

②吳德旋《初月樓論書隨筆》,《歷代書法論文選》,第589頁,上海書畫出版社。

③黃道周《題王覺斯初集》,王鐸《擬山園選集》,

清順治十年刻本。

④王鐸《擬山園選集·王氏譜·大傳·王鐸傳》,清順治十年刻本。

⑤《清史稿·列傳卷七九》,中華書局,1976年。

⑥同⑤。

⑦見談遷《棗林雜俎》仁集。

⑧王鐸《擬山園選集》卷三九之題跋二。

⑨錢謙益《牧齋全集·有學(xué)集》卷三○。

⑩王鐸《瓊?cè)飶]帖》臨《淳化閣帖第五·古法帖》后,見村上三島編《王鐸的書法·冊(cè)篇》。

?倪后瞻《倪氏雜著筆法》,《明清書法論文選》,第423頁。

?王鐸《瑯華館帖冊(cè)》。

?王鐸臨《淳化閣帖與山水合卷尾》,見村上三島編《王鐸的書法》。

?《六藝之一錄》卷三百三,四庫全書。

?王鐸書《瑯華館·臨張芝、崔子玉帖跋尾》。

?陳壽祺編《黃漳浦集》卷一四·書品論。

?同?。

?王鐸《擬山園選集》卷三九之題跋二。

?《米芾吳江舟中詩卷》為美國(guó)紐約某收藏家藏。

?王鐸《擬山園選集》(順治十年王刻本)卷三八之題跋二。

?王鐸《瓊?cè)飶]帖》跋。

倪后瞻《倪氏雜著筆法》,《明清書法論文選》,第416頁,上海書店出版社。