我國環境監測方法標準體系現狀分析及建設思路

吳文暉,于 勇,雷 晶,張利飛,張 朔

1.湖南省環境監測中心站,國家環境保護重金屬污染監測重點實驗室,湖南 長沙 410014

2.中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

3.中國環境科學研究院環境標準研究所,北京 100012

4.國家環境分析測試中心,北京 100029

5.四川省瀘州市環境監測站,四川 瀘州 646000

我國環境監測方法標準體系現狀分析及建設思路

吳文暉1,于 勇2,雷 晶3,張利飛4,張 朔5

1.湖南省環境監測中心站,國家環境保護重金屬污染監測重點實驗室,湖南 長沙 410014

2.中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

3.中國環境科學研究院環境標準研究所,北京 100012

4.國家環境分析測試中心,北京 100029

5.四川省瀘州市環境監測站,四川 瀘州 646000

對中國環境監測方法標準技術體系發展進程、現狀進行了研究,分析了中國現有的環境監測方法標準體系中存在的問題和不足。結合當前新環保法實施對環保標準工作的形勢要求,針對中國環境監測方法標準體系的特點,提出了“十三五”期間建設完善環境監測方法標準體系的探討性建議。

環境監測方法標準;問題和不足;體系建設

環境監測方法標準是指為監測環境質量狀況和污染源排放行為,規范采樣、分析、測定、數據處理等工作而制定的統一要求,是環境監測工作的重要依據,是保證環境質量標準和污染物排放標準有效實施的重要保障,具有不可或缺的技術支撐作用。在我國現行“兩級五類”環境保護標準體系中,環境監測方法標準是重要的組成部分。從數量上來看,監測方法標準的數量最多,同時,監測方法標準又具有很強的專業性、技術性、針對性而自成一體,具有相對獨立性和特殊性。在當前依法治國的新形勢下,隨著史上最嚴環保法的實施,環境管理對環保標準提出了前所未有的更高要求。周生賢同志在《探索中國環保新道路要著力構建立強大堅實的科技支撐體系》一文中指出:“要按照系統性、適用性的要求,加快建立比較完備的環保標準體系,完善與環境質量標準和排放標準實施配套的標準支撐體系,強化環保標準在環境管理中的核心地位。”本文主要對我國現有環境監測方法標準體系進行研究,提出建設和完善環境監測方法標準體系的建議,對推進環保標準體系的發展具有積極意義。

1 我國環境監測方法標準體系發展歷程及概況

1.1 我國環境監測方法標準體系發展歷程

環境監測方法標準體系是伴隨著我國環境保護工作的發展而逐步建立和成長的,經歷了起步、體系框架初步構建、調整與完善、快速發展4個階段,至今已有30余年。 我國環境監測方法標準體系框架源自20世紀80年代初。20世紀90年代后期,環保部門逐步開展監測方法標準的制定工作,對實際工作中廣泛應用的監測方法進行了標準的轉化,初步構建了監測方法標準體系[1]。近10年來,我國環保標準主管部門按照改革和加強環保標準工作的要求,加大了環境保護標準工作力度,“十一五”環保標準規劃針對分析方法標準部分的規劃立項近400個,全面加強了金屬、有機污染物、生物監測分析方法標準和地表水水質連續自動監測的制修訂力度,將水質和環境空氣中優先物應急監測、土壤、沉積物及固體廢物監測、環境樣品的采集和前處理方法列入標準立項,加大了采用先進監測技術和國外先進標準工作的力度[2]。

“十二五”期間,環保標準主管部門以前所未有的力度加快完善環保標準體系,其中監測方法標準的制修訂項目數量也飛躍增長,在水質、環境空氣和廢氣、土壤和沉積物、固體廢物、生物、生態、微生物、噪聲振動等主要環境要素、突發環境污染事故應急監測、監測技術規范等領域提出了480個方法標準的中長期制訂項目和42個方法標準修訂項目,重點開展了各種有機污染物和持久性有機污染物監測方法的研究制定工作,對污染問題突出、毒性較大的環境污染物,基本建立了相應的監測方法標準。環境監測方法標準在數量上和類別上都有了很大擴展,體系得到快速的補充和完善。

1.2 我國環境監測方法標準體系現狀

目前,我國已初步建立了較為完善的環境監測方法標準體系,包括空氣、水和廢水、土壤和沉積物、生物和生態、物理環境、污染源、固體廢物等方面共470余項監測分析方法標準,另外還有一批標準正在制修訂中。這些方法標準已成為有效開展環境質量監測和污染物排放監測的基礎,對提升我國環境監測技術水平,規范環境監測過程,提高監測數據準確性和可比性,并最終服務于環境管理發揮了有力的技術支撐作用。

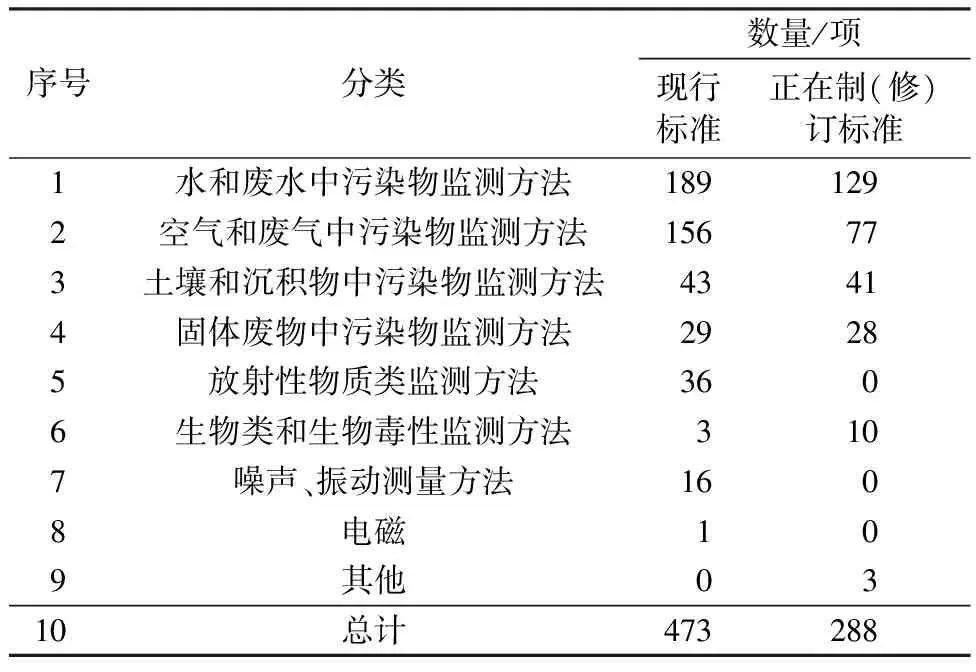

截至2015年9月30日,國家環境保護部網站公布的現行有效的監測方法標準共計473項,其中水質監測方法標準和規范189項、空氣和廢氣156項、土壤和沉積物43項、固體廢物29項、生物和生態3項、噪聲振動16 項、放射輻射36項、電磁1項。正在制(修)訂的監測方法標準項目共計288項,詳見表1。

表1 我國環境監測方法標準數量統計(截至2015年9月30日)

2 現有環境監測方法標準體系存在的問題和不足

近20年,環境保護工作處于快速發展時期,而環境保護標準體系的整體發展進程相對緩慢,在較長時期滯后于環境管理發展的速度。特別是“十一五”以來,隨著新時期環保工作的發展,需要監控的環境污染因子急劇增加,環境監測方法標準在數量、內容和技術水平與實際需求之間存在的差距巨大,體系原有的問題也十分突出。

2.1 數量分布不均衡

從現有監測方法標準體系構成來看,監測方法標準在不同環境要素上的數量分布不均衡,以地表水和環境空氣中的常規監測指標居多,污染源廢氣、土壤、固體廢物、生物和微生物等的監測方法缺口較大,生物污染監測分析方法標準嚴重不足,特別是缺乏生物樣品采集、保存和樣品前處理的方法標準[2]。從具體監測指標來看,常規監測指標所占比例最高,達40.5%,有機物和有毒有害金屬類監測指標較少,且方法陳舊落后的標準數量較多。

2.2 內容欠完整

監測方法標準的內容欠完整,部分環境優控污染物、國際履約指標的監測方法標準空缺,特別是一些污染較重行業(如石化、化工等行業)的有機污染物、土壤和固廢中的有機污染物的監測方法標準還是空白[3];一些影響較大的、公眾關注度高的環境問題(如電子垃圾拆解引起的POPs 溴系阻燃劑污染、抗生素污染等)缺少相應的監測方法標準。監測方法標準體系中缺少通用類的基礎標準,如監測數據統計學基礎標準、土壤和固廢樣品前處理技術規范、質量保證標準通用要求等[4]。隨著需要監控的環境污染因子大幅增加,監測方法標準在數量和內容方面與環境管理實際需求之間存在的差距和矛盾空前突出。

2.3 系統性不足

由于早期制訂的方法標準的適用范圍界定不夠清晰,標準類別的劃分原則不明確,監測方法標準大多是單一方法分析單個污染物,因此,監測方法標準雖然總量上比較龐大,但在整體上缺少系統性、科學性和前瞻性的頂層設計,環境監測方法標準的體系結構和類別劃分缺乏科學的統一規則,分類和命名混亂現象比較突出,如正在研究的水質中多氯聯苯的幾種不同監測分析方法標準,在目標化合物上存在不一致的情況,有的是多氯聯苯混合物,有的是多氯聯苯單體;同時,由于缺乏系統的分類規則,近年來立項的一些監測方法標準的名稱不規范,存在多個同類標準項目交叉、重復立項的情況。一些監測方法標準中目標化合物也有部分成分交叉重復的情況[5]。這些問題給監測方法標準的使用帶來一些矛盾和困惑。

2.4 與其他標準之間銜接配套考慮不足

監測方法標準與現行環境質量標準、排放標準之間存在內容不匹配、不協調的問題,對環境質量標準和污染物排放(控制)標準的實施產生一定影響。由于環境質量標準和排放標準在制定過程中缺少與監測方法標準的銜接,對相關污染物的監測方法可行性、科學性考慮不足,前者確定的污染物與監測方法中的目標物質存在不一致的情況,指標定義、成分界定不規范,例如:地表水質量標準中的氰化物指標,未明確是可溶性氰化物還是總氰化物;一些行業廢水排放標準的控制指標為丁基黃原酸,而實際監測方法測定的是黃原酸類物質,存在指標不相符現象;酚類化合物相關指標中,揮發酚、總酚等不同酚類化合物監測方法的指標不一致。部分質量標準和排放標準中規定了采樣、分析的要求,與監測方法標準之間存在矛盾;此外,部分監測方法檢出限和測定范圍與環保標準的污染物控制限值不匹配的問題仍然存在。

環境質量標準和污染物排放標準中,引用了多個監測方法標準,不同方法在檢出限、精密度、檢測范圍等方面存在差異,如《水質 苯胺類化合物的測定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》(GB 11889—1989)與正在制訂中的《水質 苯胺類化合物的測定 氣相色譜-質譜法》、《水質 苯胺類的測定 液相色譜法》,檢出限、精密度和適用范圍均有較大差別,測定結果差異較大,如何判定其有效性,標準存在沖突時缺乏適用規則[5],導致標準適用上出現混亂,直接影響用于執法管理的監測數據合法性,甚至可能引起法律訴訟糾紛。多種監測方法標準并存而監測結果不可比,成為監測方法標準體系急需解決的一個重大問題。

2.5 適用性有待提高

我國現有監測方法標準大多借鑒了美國、歐盟、日本等國家或地區的監測方法標準。由于美國、歐盟、日本等國家或地區的環境管理體系與我國不同,其監測方法標準的分類方法和適用范圍跟我國有較大差別,而我國的實際污染情況和需要控制的污染指標也有自己特點,簡單照搬國外標準,導致標準的適用性出現問題,主要表現在以下3個方面:一是研究制定監測方法標準過程中,對我國環境污染實際情況調研不充分,監測方法中確定的目標化合物缺少科學依據,在種類、數量方面與我國實際情況不符合;二是方法的適用范圍不全,以污染源廢氣類監測方法為例,在一些方法標準研究的驗證實驗環節,沒有對方法適用范圍所包含的不同行業污染源、不同工藝設備、不同廢氣種類成分等情況進行全面調研和充分的比對驗證,只選擇采集了部分比較方便易行的樣品進行驗證,這樣得出的檢出限、精密度、準確度不具有全面代表性,在實際工作中運用于不同類型監測對象時,無法滿足方法標準的指標要求,技術指標難以重現;三是有些標準適用性問題突出,由于過多追求高精密度、高效率,采用的高端進口分析儀器在國內尚未普及使用,不利于廣泛推廣使用,且其中所采用的實驗材料、試劑大多是國外廠家專利商品,需要進口購買,價格昂貴,影響標準的適用性。

2.6 科學性有待提高

污染物的不同價態以及在自然環境中的多種存在形態,如有機態和無機態、土壤中金屬元素的有效(可溶)態和晶格中的穩定態等,產生的環境影響效應差別很大,應該區別對待,制定不同的測定方法,但現有監測方法標準中有些污染物的監測方法未考慮污染物的存在形態及其生物有效性[2],標準的科學性存在缺陷。以正在制(修)訂的《土壤環境質量標準》為例,在制定配套的系列土壤中污染物監測方法標準時,應考慮污染物在土壤環境中發生遷移轉化時產生污染危害的實際情況,其中土壤中重金屬的不同形態毒性差別很大,監測方法應該考慮測定的是能進入環境的有效態金屬含量,而不單純是土壤中金屬元素的全含量;其次,重金屬在不同價態時的毒性差別也很大,比如有機汞和無機汞、三價鉻和六價鉻、As(VI)和As(III) 等。應該根據污染物的存在形態和不同價態,選擇適當的浸提劑和浸提條件制備試樣,提供多種形態和價態的污染物測定方法,只有單一的污染物全量監測方法標準是不科學的。

此外,一些標準制(修)訂過程中選擇監測方法時,片面追求技術的先進性和高效性,如正在制(修)訂的《污染源廢氣 油霧的測定 液相色譜-質譜法》,針對油霧這種排放濃度較高、毒性相對較低的污染物,采用如此高端精密且成本高的儀器方法,顯然不符合科學、經濟、合理的原則。

2.7 修訂工作的規范性有待加強

《環境監測 分析方法標準制修訂技術導則》(HJ 168—2010,以下簡稱《導則》)是目前環境監測分析方法標準制(修)訂工作的唯一技術指導性文件,該導則對監測分析方法的構成要素、內容、技術指標、工作程序及質量要求進行了明確規定[6],在近幾年的標準制(修)訂實際工作中,發現該《導則》有諸多不適應之處,如污染源廢氣的監測方法標準,按照《導則》要求采集統一驗證樣品存在一定困難,生物和微生物類的監測方法,在方法的檢出限、精密度、準確度等技術指標方面都有與一般監測分析方法完全不同的特點,其方法的驗證實驗也不適宜按《導則》要求進行。此外,針對不同環境要素中的污染物監測分析方法,《導則》需要結合其特點進行區別對待,提高科學性和可操作性。現行《導則》急需進行修訂,提高其適用性,從而全面規范監測方法標準制(修)訂工作。

3 “十三五”期間環境監測方法標準體系建設思路

進入“十三五”以后,環境管理政策要求大量環保標準提供支持配套,環保標準的導向和引領作用將更加突出,將有一大批環保標準加速出臺,監測方法標準體系必須盡快進行合理調整和全面完善,才能適應新的環保工作形勢,更好地滿足環境質量標準、污染物排放標準實施要求。

3.1 優化體系頂層設計,增強監測標準體系科學性

我國環保標準體系設計和建設總體原則,應以滿足環境管理需求為宗旨,緊密結合污染減排、總量控制等環境保護重點工作,以防范環境風險、應對當前突出環境問題的需要為目標,針對我國環境監測方法標準體系的薄弱環節及不足,結合我國環境管理長遠發展的方向,按照科學性、系統性、適用性的要求,建設一個更具完整性和先進性的環境監測標準方法體系。

應結合我國環境管理實際需求,研究制定科學的監測方法標準體系架構和分類規則,實現類別界定明晰,避免分類間重疊交叉;對美國、歐盟、日本等國家或地區的環保標準體系進行深入透徹的研究,合理借鑒其優點,結合我國環境管理實際情況,對現有體系進行改造完善,建立分類更科學、技術更先進、結構更開放的標準體系;應盡快制定科學合理的監測方法標準分類規則、命名方式等基礎性規范;對樣品前處理、質量保證、數據統計處理等工作制定通用技術要求,填補現有體系在基礎性標準方面的空白,從而規范今后的監測方法標準制(修)訂工作。“十三五”期間,按照新的環境監測方法標準體系要求,規范新立項標準的制(修)訂工作,對不適應新形勢的老標準進行全面修訂,逐步修正原有體系的不科學、不完善,實現監測方法標準體系的科學分類、規范命名;修訂和完善《環境監測 方法標準制修訂技術導則》(HJ 168—2010),進一步規范監測方法標準的制修訂工作,實現監測方法標準體系的全面完善。

3.2 加強與其他環保標準的銜接,提升監測標準體系協調性和適用性

“十三五”期間,應將監測方法標準的協調性、適用性作為完善整個環保標準體系的重要問題著手解決。針對當前監測方法標準與質量/排放標準分別立項研究的情況,建議在環境質量標準、排放標準制(修)訂過程中,加強與相應配套監測方法標準的銜接溝通,在標準的立項、征求意見、審議等環節充分考慮配套監測方法標準的可行性、科學性,從標準的控制指標名稱、檢出限和測定范圍、適用范圍等方面進行全面對接,避免出現指標名稱、檢出限和適用范圍不匹配的情況,對現有體系中兩者有矛盾的標準進行清理,通過修訂單進行修正。同時,制修訂過程中需進一步加強實驗室外的方法驗證工作,使方法的技術指標具有全面的代表性和廣泛的適用性。

深入研究EPA、ISO等國外及國際標準化組織的同類標準,搞清楚借鑒什么、創新什么,而不能簡單地照搬照抄,斷章取義,妥善解決引進國外方法標準的“水土不服”問題;在經濟和技術上應有較強的可行性,兼顧考慮中國經濟發展的不平衡、各級環境監測機構的技術水平差異大等特點,有針對性地提出系統架構和方法標準的制訂計劃,使之具有合理性、通用性和代表性的特點。

為解決同種物質不同監測方法之間的可比性、有效性的問題,建議對同種目標化合物的多種分析方法進行分層次管理,根據方法標準的靈敏度、精密性、適用范圍等指標,將方法標準分為篩查方法(定性半定量)、通用(經典)方法、仲裁方法等幾個層次,明確不同方法的適用范圍、使用的先后順序,從而解決方法的可比性、適用性問題。在監測方法標準制修訂過程中,應當明確在多個標準并存時、質量標準和排放標準的制(修)訂滯后于監測方法的更新時、監測方法空白時的適用規則,進一步提高監測方法標準體系的系統性和協調性。

3.3 加快重點配套標準的制訂,提高監測標準體系完整性

已經發布的“大氣十條”、“水十條”以及即將出臺的“土十條”,要求相關質量標準和行業污染物排放標準加快完成制(修)訂,需要監控的污染物種類將大幅增加,現有監測方法標準體系中的空白急需補全,應優先滿足當前一批重點環境質量標準和污染物排放標準中污染物控制目標需要,針對優先控制污染物、重金屬和持久性有機污染物等有毒污染物補齊監測方法標準空白;在體系比較薄弱的污染源廢氣、土壤和沉積物、固體廢物、生物樣品的采集、前處理和保存方法標準方面加大制(修)訂力度;結合環境質量標準和環境突發事件應急監測的需求,適度加大自動監測方法、現場快速監測方法標準的制訂;加快修訂技術較為陳舊的現行方法標準,全面完善監測方法標準體系。

3.4 加大環境監測基礎研究,加強監測方法標準體系前瞻性

我國環境標準體系的科研基礎比較薄弱,監測方法標準制(修)訂工作大量借鑒國外監測方法標準,立足于我國實際的標準基礎研究還遠遠不夠。當前新的環境形勢已經不允許我們繼續照搬國外環保標準,“用別人的昨天來裝扮自己的明天”。建議國家加大對環境監測方法技術基礎研究的支持和投入,根據我國環境監測技術發展現狀,在適應環境管理目標需求的基礎上,開展監測方法的基礎科學研究,如針對同一指標的多種監測方法,開展方法間的比對研究,為監測方法的研究開發提供基礎數據庫。

《環保標準十二五規劃》中要求建成具有一定規模的方法標準“儲備庫”,改變環境標準體系總是落后于經濟發展對環境監測的需求的局面。前瞻性不能片面地理解為采用高端先進技術,而是包含標準指標是否完善、內容是否全面等:一是在制定標準計劃時,要看到我國經濟發展的趨勢將引起的未來幾十年的環境問題的重心轉移方向,在監測指標方面具有前瞻性;二是監測分析技術的前瞻性,應結合我國監測技術發展水平,適度采用成熟、可靠、高效的新技術,形成適度超前于現行污染監控體系需要的環境監測方法標準體系。對一些高端先進的儀器分析方法,要經過一定范圍內和一段時期的應用,綜合考慮其儀器的普及性、方法的成熟度和實用性,再選擇納入標準方法制(修)訂。

4 結語

當前新形勢下的環境保護工作對標準體系建設提出巨大挑戰,環境監測方法標準體系要按照科學性、系統性、適用性的要求,找準現有體系中存在的問題與不足,加快完善體系架構和內容,爭取在“十三五”期間,建立門類齊全、內容完整、技術先進、科學性高、適用性強的環境監測方法標準體系,提升監測方法標準與環境質量標準和排放標準實施配套的協調性,在環境管理工作中發揮更加強大有力的技術支撐作用。

[1] 萬本太,蔣火華.關于“十二五”國家環境監測的思考[J].中國環境監測,2011,27(1):5-7.

[2] 李錦菊,王向明,李建,等.我國環境監測技術規范規劃制訂現狀分析[J].質量與標準化,2011(2):27-30.

[3] 余若禎,齊文啟,孟偉,等.關于我國現行環境監測分析方法標準體系的思考與建議[J].現代科學儀器,2012(6):63-65.

[4] 齊文啟,孫宗光,邊歸國.環境監測新技術[M].北京:化學工業出版社,2004:55-56.

[5] 張晏,汪勁.我國環境標準制度存在的問題及對策[J].中國環境科學,2012,32(1):189-190.

[6] 環境保護部科技標準司.環境監測方法標準制修訂技術導則:HJ 168—2010[S].北京:中國環境科學出版社,2010.

The Current Status and Construction Strategy of Environmental Monitoring Method Standards System in China

WU Wenhui1, YU Yong2, LEI Jing3, ZHANG Lifei4, ZHANG Shuo5

1.State Environmental Protection Key Laboratory of Monitoring for Heavy Metal Pollutants, Hunan Environmental Monitoring Centre, Changsha 410014, China

2.State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring, China National Environmental Monitoring Centre, Beijing 100012, China

3.Institute of Environmental Standards, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China

4.National Research Center for Environmental Analysis and Measurement, Beijing 100029, China

5.Luzhou Environmental Monitoring Station, Luzhou 646000, China

In this study, the history and current status of environmental monitoring method standards system were introduced. Problems and shortcomings of the current system were pointed out based on the requirements of the new Environmental Protection Law and environmental monitoring method standards management. Accordingly, in order to improve environmental management levels and to fulfill these shortcomings, comments and constructive suggestions were listed out for the future Thirteen Five Plan.

environmental monitoring method standards;shortcomings;system construction

2015-10-20;

2015-11-04

吳文暉(1967-),女,湖南長沙人,學士,高級工程師。

于 勇

X830

A

1002-6002(2016)01- 0018- 05