明代夔州府教育述論

唐 春 生 楊 強 強

(1.重慶師范大學 歷史與社會學院,重慶 400047;2.甘肅省秦安縣橋南中學,甘肅 秦安 741600)

?

明代夔州府教育述論

唐春生1楊強強2

(1.重慶師范大學歷史與社會學院,重慶400047;2.甘肅省秦安縣橋南中學,甘肅秦安741600)

摘要:明代夔州府,處于朝廷與蜀地聯系的“中間地帶”,形勢險要。明廷為加強對川東夔州轄區的管理,以地方教育設施的重建為契機,輔之以書籍、圖畫的“頒賜”,將“中央之手”伸入地方社會。由此個案,可見國家與地方在教育事業中的動態關系。

關鍵詞:明代;夔州府;教育

中國封建社會,歷來就存在著社會控制與反控制的思潮。文化人的這種價值取向,代表了一個國家精英階層的意識走向。縱觀秦以來的封建君主,文化專制在思想領域并非專門針對讀書人,統治者注重對社會上兩部分人的“控制”,一是少數人,如余英時先生所說的“知識階層”[1]1,即“社會精英”,二是“普通大眾”,即老百姓。對上層知識分子推行官方主導的主流文化——儒家思想,典型的是“學而優則仕”的功利誘導;而對于社會下層(以農民為代表),則是“愚民”政策,體現在地方教育的官方主導上。

縱觀大明帝國,其統治深深打上開國君主的烙印。就明代的文化政策而言,雖和歷朝歷代一脈相承,但由于時代性、君主意志的差異性,從而折射出其文化風教的獨特性。“世亂則用武,世治則用文”[2]卷69《選舉志一》,1675。太祖朱元璋深諳治國之道,說:“四民之中,士最為貴……最為貴何?讀圣賢之書,明圣賢之道,出為君用,坐享天祿。”[3]卷5,274在朱元璋眼里,士人應以“為君用”為終極目標。因此,天下讀書人的教育問題成為封建政府最為關注的問題之一。

一、師生規模與教育基礎設施

明代主管教育的最高行政機構是禮部,禮部下設儀制郎中一職,“分掌諸禮文、宗封、貢舉、學校之事”[2]卷72《職官志一》,1746。在地方,各級政府負責管理地方教育。明太祖“詔郡縣立儒學,設教授、學正、教諭、訓導有差,廩給諸生”,“府設教授,州設學正,縣設教諭,各一。俱設訓導,府四,州三,縣二”[4]卷3洪武二年十月辛卯,401。有明一代,全國共有府140,州93,縣1138,明太祖在洪武初年就規定:“生員之數,府學四十人,州、縣以次減十。”[2]卷69《選舉志一》,1675就全國而言,據商傳教授估算,按照地方儒學的設教編制,府有教官5人,州4人,縣3人計算,應有教官4486人,加上邊地軍事衛所,安撫司、宣撫司等少數民族聚居區,全國教官人數在4500~5000之間。這些教官管理著5萬以上的生員,如按全國5000萬人口計算,生員的比例在0.1%~0.2%之間[5]209。假設地方學員滿額,正德年間,夔州府應有教員41人,“廩膳生員(官方固定的生員)”280人,按全夔州府102710[6]卷4《戶口》,81人計算,生員比例為0.2%,反映出夔州地方官方生員的入學比率與全國基本一致,如果將“增廣生員、附學生員(地方官學固定生員外增加的學員)”、“鄉里學舍生員(社學、私塾、家館等生員)”計算在內,夔州府生員入學比率將略高于全國的平均水平。

明代官方學校除了教官與生員外,還有大量的基礎管理配套設施,這也是學校教育的重要組成部分。洪武四年(1371),夔州府學建立。成化十年(1474),廢奉節(夔州府治所在地)縣學,因城隍廟“逼近府學”,郡守呂晟便將廟宇遷至奉節縣學舊址。弘治十三年(1497),郡守楊奇又拓展學校,“規模制度”因而“冠于別郡”[6]卷6《學校》,109。在地方教育機構規模壯大的同時,基礎設施也更加完善。夔州府、縣學管理設施如下:

表1.1 正德年間夔州府學基礎設施

據《正德夔州府志》卷6《學校》,第109~110頁。

表1.2 正德年間夔州府地方縣學基礎設施

續表

名稱教育設施備注大寧縣儒學建始縣儒學文廟五間、戟門、欞星門各三間、明倫堂五間、二齋(崇德、廣業)、儀門、儒學門各三間、教諭宅、訓導宅二(各二間)、射圃、社學文廟五間、戟門、欞星門、明倫堂三間、二齋(誠意、正心)、儀門三間、儒學門三間、教諭宅、訓導宅二(各三間)、射圃、社學

據正德《夔州府志》卷6《學校》,第110~113頁。

表1.1、表1.2反映出明代地方教育有著較為規范的配套設施,府學、縣學層級分明。如上文所述,生員的數量決定了學校的級別和設施的完善度,夔州府學無疑是當地最高的官方教育機構。明代的地方教育設施按其用途可分為兩部分:

一是由文廟、戟門、欞星門、明倫堂、射圃等構成的“象征性禮制”的場所。生員在學校除了閱讀“尊經閣”藏書、撰寫道德文章外,還須親身參與嚴格且繁瑣的各種典禮,每天早晚在堂上行“恭揖禮”,參加文廟祀典,“規整的祭器”、“莊嚴的形式”會對生員留下更為深刻的印象。還有“射學”,“遇朔望,習射于射圃,樹鵠置射位,初三十步,加至九十步。每耦二人,各挾四矢,以次相繼。長官主射,射畢,中的飲三爵,中采二爵”[7]卷78《學校·學規》,1241。正德年間,夔州十二所縣學都有“射圃”場所,我們雖不清楚“射學”的內容與洪武時期有何區別,但是這種古老的“學習項目”在明中期地方學校仍在延續;這些潛移默化的“言傳身教”為書本所沒有,“廟貌器數以嚴禮,經籍齋舍以講道,射以觀德”,最終使學校達到“張教化、明人倫”[8]卷上《學校》的目的。

二是由學田、饌堂、宰牲房、學倉、教諭宅、訓導宅構成的生活設施。朱元璋規定:“師生月廩食米,人六斗,有司給以魚肉。”[2]卷69《選舉志一》,1686在一系列的制度保障下,學員在學校的生活、學習才能正常進行。梁山縣學中,還保留有“學田”作為學校日常用度的補貼。在明代,學田屬于“官田”的范疇,是不能買賣的國家所有土地,但通過對其它十二所學校財產的考察,再結合明代中期以來的“官田”私有化“運動”,以及四川地區民田占絕對地位的史實,可以推測,在嘉靖年間,夔州府、縣“學田”有可能已經私有化,梁山縣學“官田”屬于特殊現象,并沒有普遍的代表性。

此外,明廷中都察院掌管全國的教育監察,實行中央巡按御史與省級按察使雙重監督體制。如正統元年(1436),設提督學校官管理地方學政,主要負責考察生員、舉行歲考、懲辦違紀者。[2]卷75《職官四》,1851總之,明代的教育管理比較的嚴格,其專業化、制度化的趨勢明顯。

二、官學、私學、書院共存的辦學格局

明代的教育有官辦教育與民辦教育之分。“學校有二:曰國學,曰府、州、縣學。”[2]卷69《選舉志一》,1675上至國子監,下至縣學都是國家主導的官方教育機構,以灌輸儒家思想、培養各級官員為目標。除此之外,地方上遍布著私人教育的私塾、家館等。這其中最特殊的是書院教育(明代書院教育機構地位特殊,有官方主持的,也有私人主持的,情況復雜,明代夔州府轄區書院性質在方志中沒有明確的記載),書院不單純是宣揚教化的地方,也是學術中心,晚明書院甚至成為國家政治的“風向標”,如顧廷龍等人以“東林書院”為中心的政治活動,對晚明政局影響深遠。在對夔州府地方教育的論述中,本文以官私教育機構、書院、書籍等為切入點,進行重點闡述。

(一)官私教育機構

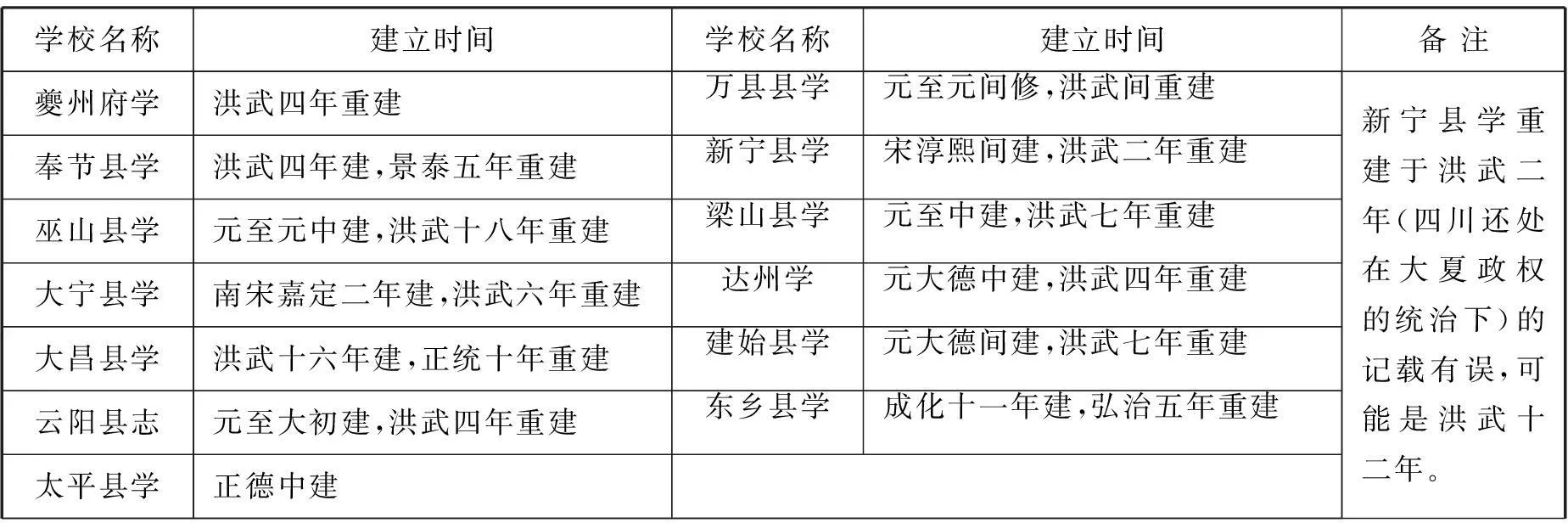

朱元璋曾言:“朕惟治國以教化為先,教化以學校為本。”[2]卷69《選舉志一》,1686“蓋無地而不設之學,無人而不納之教。”[2]卷69《選舉志一》,1675洪武四年(1371),四川地區逐步納入帝國的版圖后,蜀地的教育也迅速恢復起來。據表2.1,夔州府地方教育機構,其轄區的十二縣(屬州)除東鄉縣學、太平縣學建于成化、正德年間,其它包括府學在內的11處學校都是在洪武四年至洪武十八年(1371-1385)建立的,反映出明廷對地方教育的高度重視,而學校創建的最終目的是“講論圣道,使人日漸月化,以復先王之舊”[2]卷69《選舉志一》,1675。據藍勇教授統計,明代夔州府共考取進士28名,其中云陽縣有2名。[9]107

表2.1 夔州府學校建立情況

據嘉靖《四川總志》卷10《夔州府·學校》,北京圖書館古籍珍本叢刊,第199~200頁。

“學校所設,崇祀圣賢,造就人材,為風化政治之源,所系甚重。其所修廢,在有司知所輕重耳。”[9]卷13《學校志一》,427洪武年間新寧知縣陳秉彝,成化年間萬縣知縣徐熙、梁山知縣吳玨、東鄉知縣吳新、大昌知縣魏琎,弘治年間的夔州郡守楊奇,正德年間的吳潛等人都是地方教育事業的積極“倡導者”,他們重視當地教育,或是為了宣揚德化,或是為了博得聲譽,但無疑都對地方文化建設具有重要的意義。

隨著各地經濟的發展,社會的進步,洪武時期確立的府、縣官學“體制性缺陷”日益顯露(特別是對生員人數的限制),不利于教育的推廣,而地方半官方的“社學”正好彌補這一缺陷。洪武八年(1375)“詔有司立社學,延師儒以教民間子弟”[10]卷60《社學》。社學即“鄉里則凡三十五家皆置一學,愿讀書者……以百家姓氏千文為首,繼及以經史律算之屬”[11] 外編卷22,1151-1153。可以試想一下,在洪武、永樂、正統、成化、弘治年間,由于朝廷的提倡,在最基層的鄉里遍布著大大小小的社學,它們將朝廷的意志宣揚到帝國的每一個角落。不過,到明中期,就全國教育發展的趨勢而言,官學由于與科舉的密切關系而得以“強勢”,私塾、家館等民間教育形式發展迅速,社學卻已漸漸衰退。從夔州府的情況看,9個縣保留了社學,由此可以推斷,夔州府境內的社學可能作為官方教育的補充依然在發揮一定的作用,或者僅僅作為一種地方“符號”而存在,沒有淡出百姓的視野。

(二)書院

書院是有別于一般學校的高級教育機構,兼講學與學術交流為一體。洪武元年(1368),朱元璋“立尼山、洙泗二書院”[4]卷3洪武元年十一月甲辰,377,這是明代書院設立的最早記錄。四川地區的書院發展,胡昭曦先生做過詳細的考證,梳理了各個時期書院發展演變的過程,代表性的有宋代北巖書院、元代紫巖書院、明代南軒書院、清代尊經書院等;元代時四川有書院11所,占全國的3.6%(全國296所),在各省排位第7;明代四川有書院90所,占全國的5.2%(全國1699所),列全國第8位[12]48-49。錢穆先生曾對宋明的“書院制度與講學風氣”有著高度的評價:“書院的開始,多在名山勝地,有社會私人捐資修筑。……但書院教育的超政治而獨立的講學之風格,是始終保持的。”[13]189

除了官學、私學外,夔州府還存在一定數目的書院。由于文獻記載的模糊性,很難對部分書院是公辦還是民辦做出準確的判斷。下面我們對夔州府書院的設置列表于下:

表2.2 夔州府書院統計

續表

書院名稱創建時間地 點備 注集賢書院夔龍書院嘉靖十三年(1534)知縣歐纂中建。明時建立(具體時間不詳)。萬縣(今重慶萬州區)學西。在夔州府治(今重慶奉節)。少陵書院(杜少陵草堂)鳳山書院不詳不詳在夔州府(今重慶奉節)治東十一里。大寧縣(今)鳳凰山上。據《正德夔州府志》卷6《書院》靜暉書院不詳不詳據《嘉靖四川總志》卷10《夔州府·學校》。

據正德《夔州府志》、嘉靖《四川總志》《四川書院史》制。

由表2.2可知夔州府共有9所書院,正德年間建立了1所,嘉靖年間建立了3所,萬歷年間設有1所,其他4所沒有具體的設立年代,胡昭曦先生統計了6所,缺少陵書院、鳳山書院、靜暉書院。總體而言,夔州府的書院設立集中在明中期(特別是嘉靖、萬歷年間),這與全國書院建設的“第三次復興期”(第一次為正統年間、第二次為成化年間)是一致的。在9所書院中,夔州府治所在地奉節縣有3所(仰高書院、夔龍書院、少陵書院),這與“高級地方政區”的級別、經濟的發展、人口的數量有密切的關系。

夔州府的書院從明代一直延續至清代,例如清代奉節縣境內有少陵書院、峨麓書院[14]卷18《學校》。書院相較于官學、私塾、社學等有其特殊性,沒有固定的師生,全國各地之人可以慕名而來,這主要取決于書院的名氣和“山長”(書院的主持人)的名望。歷史上,書院除承擔教學工作外,還成了各地學者學術講座、交流的平臺。

三、頒賜書籍:教學內容的依據

明代官方儒學、私人性質的家學、族學、書院,以及半官方的社學都是封建國家培養人才的場所,而“官方規定的書籍”則是傳播知識的最重要載體,更是“政治意識形態的特定傳遞者”[15]210。

由于書籍作為知識的載體,引領著社會思潮的走向,因此歷代統治者對社會上流通的書籍都很關注。洪武皇帝在位的30多年間,深知武功、謀略足以戡亂,但治國的關鍵在于對知識以及“讀書人”的控制與引導。在朱元璋倡導的民眾所讀書籍中,有傳統的儒家經典“四書”、“五經”,又有法律條文及其禮儀文獻,更具特色的是“勸諭”詔令,這些書籍幾乎涉及到臣民生活的方方面面。例如“教民榜文”中關于“太祖六諭”的宣講,“孝順父母,尊敬長上,和睦鄉里,教訓子孫,各安生理,毋作非為”[16]卷8《教民榜文》,這主要針對的是鄉間的老百姓,讓他們安分守己,以利于地方的穩定;讀書人則在各級學校接受正規的教育,程朱理學是他們讀書考試的核心內容。太祖以后,成祖朱棣統治時期也頒賜書籍于府、州、縣,如“永樂間,頒《四書五經大全》”[2]卷70《選舉志二》,1694。官方頒賜的書籍有以下幾類:一是儒家經典,有《四書大全》36卷,《五經大全》68卷,《性理大全》70卷,《四書集注》(朱熹)26卷;二是法律、行政及禮儀文獻,包含《大明令》(1368年)1卷,《皇明祖訓》(1373年)1卷,《大明律》(1397年)30卷,《諸司掌職》(1393年)10卷 ,《射禮集要》1卷,《大明會典》(1503年)180卷,《大明集禮》(1370、1530年)53卷;三是勸諭文獻,其中有《大誥》(1385—1387年) 1卷,《教民榜文》(1398年)1卷,《勸善書》(1407年)19卷,《為善陰騭》(1419年)2卷,《孝順事實》(1420年)2卷,《五倫書》(1443年)62卷;四是嘉靖儀禮,含《大禮集儀》(1525年)4卷,《明倫大典》(1528年)24卷,《大獄錄》(1528年);五是地理、歷史文獻,有《大明一統志》(1461年)90卷,《大學衍義補》(邱濬,1506年)160卷,《資治通鑒綱目》(朱熹)(成化年間,1465-1487)59卷。[15]209-210

除上列書籍外,還有《禮儀定式》《表箋式》《新官到任須知》《韻會定式》《科舉程式》《朔望行香體式》等[17]卷5《藝文志》,后代繼任者還陸續頒布地理、歷史等文獻,作為地方官方藏書的補充。在弘治《句容縣志》中還記載了其他的官方書籍,包括《宇宙通志》一百本、《彰善錄》二本、《漢書》四十本、《文獻通考》六十本、《逆臣錄》六本、《皇明制書》八本;[18]卷2《儒學·國朝頒降官書》,嘉靖《建平縣志》記載有《欽明大獄錄》二本、《山堂考索》十七本、《學史》二本;[19]卷3《儒學·本學貯庫官書》湖南慈利縣于永樂十二年(1414)、十七年(1419)、十八年(1420)等年份由朝廷頒賜書籍,其中有《考工記》四本、《行移體式》一本;正統十二年(1447)又一次頒降了書籍[20]卷11《學校·書籍》。

對圖書的管理,明代各地特地修建“尊經閣”、“御書樓”、“官書庫”、崇文閣、聚奎閣、文昌閣、藏經閣等藏書機構。據卜正民先生研究,明代地方藏書樓一般都集中在官學中,學校藏書樓多稱為“尊經閣”[21]210。對于圖書的管理與使用問題,從方志史料可以推斷出,隨著時間的推移,洪武、永樂時期頒賜于地方的圖書,至萬歷時期,“(書籍)但歲久散佚,存著無幾”[20]卷11《學校·書籍》。

具體到夔州府地方教育教學內容,現有文獻中惟云陽的情況記載最詳,故以此地為例來加以探討。云陽東臨奉節縣,西接萬州,南至湖北恩施,北到巫溪縣,作為標準的縣級設置,在川東具有代表性。通過分析嘉靖時期云陽的教育事業,可以掌握明中期地方文化治理的情況。明代的府設置“教授一名,訓導四人;掌教誨所屬生員”[2]卷75《職官四》,1850。在縣設置“訓導二員、司吏一名,主管教育”[8]卷上《創設五·設官》。

明代正德年間,云陽縣的官方藏書,通過表3.1反映出,除了大部頭的“四子書及《易》《書》《詩》《春秋》《禮記》五經”[2]卷70《選舉志二》,1693外,還有特制的“圖”,如“鄉飲酒禮圖”[7]卷79《禮部三十七·鄉飲酒禮》、“朝祭服圖”[7]卷61《禮部十九·冠服二·祭服》等,圖與書相輔相成,圖懸掛于墻,而書存于“御書樓”[8]卷上《學校》,而擁有官方頒賜的書籍是官學的重要標志。云陽縣的官方藏書可能還有其他沒有記載的,縣志中特別列舉出16種“書冊”,是為突出這些書籍在官方教學中的重要性,更是中央文化政策滲入地方的突出表現。三部《大全》(《四書大全》《五經大全》《性理大全》)的問世,不僅加強了國家意識形態的“統一”,也為科舉考試提供了欽定的教材。自永樂十五年(1417)三月,朱棣命禮部將官方書籍頒行至全國的各級學校,《大全》便成為莘莘學子步入仕途前所必修的科目。至明代中后期,隨著圖書出版業的技術進步,出現了一些印刷書籍的中心(如閩南地區),商業利潤的誘使,加快了書籍的普及速度。

表3.1 明政府“欽頒”云陽縣的圖書

據嘉靖《云陽縣志》卷上《欽頒書籍》。

據周紹民研究,明初曾將書籍頒賜至府、縣,府的藏書不超過2000冊(其中還包括地方捐贈與購買的),縣的藏書更少,以供學生使用[22]119。云陽縣的情況正好與之相符,官方文化的傳播與封建政府的主導不可分割,而經濟的發展,科技的進步,對以書籍為主要媒介的文化傳播作用也不可忽視。

四、結語

大明帝國人口眾多,地域廣袤。相較于文教發達的江南富庶之地,僻處西南一隅的夔州在當時并不起眼,因為大明帝國地域遼闊,四川轄區內就有13府(成都、保寧、順慶、夔州、敘州、龍安、馬湖、鎮雄、烏蒙、烏撒、東川),而在全國更分布著大大小小的140府[2]卷40《地理志一》,882。相較于全國,結合夔州府當地的人口、經濟發展水平,就其文化教育而言,可能沒有“典型性”。盡管如此,通過對明代洪武至正德時期的學校建設、書籍管理政策進行“重構”,仍能體現出國家對地方文化事業的滲透、管理。地方與中央往往是區域史研究不可分割的兩個概念,純粹的脫離彼此的論述都難免陷入武斷與“特殊化”的誤區中。我們的研究可以歸納為以下三方面。

(一)明代夔州轄區11縣的學校建設,主要集中在洪武四年至洪武七年(1371~1374)期間,建學校9所,占整個夔州府學校總數的70℅。由于這時期四川地區剛歸附不久,學校的重建與四川轄區的管理同步進行,反映出國家對地方文化教育的重視。在明洪武以后,地方學校的建設多和地方轄區的調整有關系,如正德年間設立的太平縣學。

(二)明代夔州府的文化教育內容的依據,與官方認可的書籍有密切的關系。結合云陽縣的案例,其中在洪武、永樂年間,朝廷都“頒賜”書籍(圖),干涉地方的文化走向,以期將地方文教引入政府的“軌道”。其中的書籍主要分為幾類:涉及科舉的儒家經典,關系地方民風民俗的禮儀教化書籍,還包含地理、歷史方面的圖書。其中云陽縣出現的御賜“圖畫”,在明代的地方志中較為少見。

(三)明代國家重視對教育事業的監督與管理,基層教育設施比較完善,國家通過頒賜書籍、考試等方式,將讀書人禁錮在程朱理學的牢籠里,這對“后封建時期”的科技文化走向產生了重大的影響。

[參考文獻]

[1] 余英時.士與中國文化[M].上海:上海人民出版社,1987.

[2] [清]張廷玉.明史[M].北京:中華書局,2008.

[3] [明]余繼登.皇朝典故紀聞[M].北京:書目文獻出版社,1995.

[4] [明]談遷.國榷[M].北京:中華書局,1958.

[5] 商傳.明代文化史[M].上海:東方出版中心,2007.

[6] (嘉靖)建平縣志[M].天一閣藏明代地方志選刊影印本.

[7] [明]申時行等.明會典[Z].北京:中華書局,2007.

[8] (萬歷)慈利縣志[M].天一閣藏明代地方志選刊影印本.

[9] 何向東,習光輝等校注.新修潼川府志校注[M].成都:巴蜀書社,2007.

[10] [明]王圻.續文獻通考[M].濟南:齊魯書社,1997.

[11] [清]全祖望.鮚埼亭集[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[12] 胡昭曦.四川書院的發展與改制[J].中華文化論壇,2000,(3).

[13] 胡昭曦.四川書院史[M].成都:四川大學出版社,2006.

[14] (光緒)奉節縣志[M].四川省奉節縣縣志編纂委員會重印本,1985.

[15] [加]卜正民著,陳時龍譯.明代的社會與國家[M].安徽:黃山書社,2009.

[16] [明]張鹵輯.皇明制書[M].北京圖書館古籍珍本叢刊本.

[17] [明]黃潤玉.成化寧波府簡要志[M].四明張氏約園刊本.

[18] (弘治)句容縣志[M].天一閣藏明代地方志選刊影印本.

[19] (正德)夔州府志[M].天一閣明代地方志選刊影印本.

[20] (嘉靖)云陽縣志[M].天一閣明代地方志選刊影印本.

[21] 藍勇.西南歷史文化地理[M].重慶:西南師范大學出版社,1997.

[22] [美]周紹民著,何朝暉譯.書籍的社會史:中華帝國晚期的書籍與士人文化[M].北京:北京大學出版社,2009.

[責任編輯:劉力]

A Study on the Education of Kuizhou in Ming Dynasty

Tang Chunsheng,Yang Qiangqiang

(College of History and Society, Chongqing Normal Univesity, Chongqing400047;Qiaonan Middle School of Tai’an County, Gansu 742600, Chian)Qiaonan Middle School, Qin’an County, Gansu,741600

Abstract:Kuizhou in Ming dynasty located between Sichuan and Beijing, occupied an impotant position. The central government strengthened the management of Kuizhou in eastern part of Sichuan through the reconstruction of the local education facilities, supplemented by awarded books and pictures. The dynamic relationship between the central government and local society can be detected in this case.

Keywords:Ming dynasty; Kuizhou; education

收稿日期:2015-12-21

作者簡介:唐春生(1964—)男,重慶師范大學歷史與社會學院副教授,歷史學博士。楊強強(1987—)男,甘肅省秦安縣橋南初級中學教師,歷史學碩士。

中圖分類號:K248

文獻標識碼:A

文章編號:1673—0429(2016)02—0049—07