勵雙杰:家乘學問多,譜中有乾坤

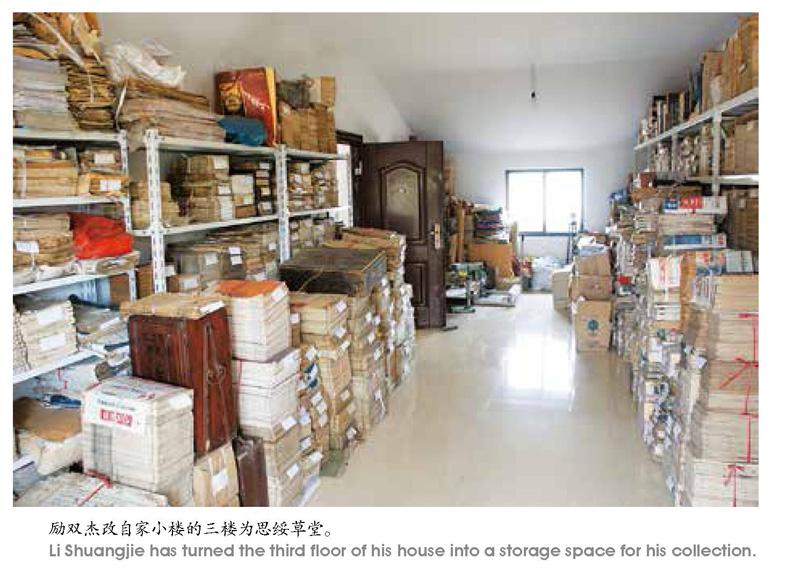

在當今國內譜牒學領域,勵雙杰算是收藏和研究并舉的一家,憑著20多年的堅守,他取得了令人矚目的成果。迄今,他的思綏草堂,又名千乘樓,收藏有1949年以前線裝本家譜近2000種合2萬余冊,見之于《浙江家譜總目提要》及《中國家譜總目》的數量為全國私藏之最。

搜求的同時盡享得藏之樂

出生于1969年的勵雙杰在慈溪市郊的勵家村長大。童年時,他喜歡收藏連環畫,上小學時已攢下兩大箱。中學畢業后,他開過家庭小廠、參與過經商,但對圖書尤其是古籍的喜愛一直未曾泯滅。騎一輛摩托車跑到鄰縣的書店、書攤尋尋覓覓,是他空閑時最樂意做的事。1993年,他在慈溪周巷鎮的古玩市場第一次見到了家譜。

“當時的我并沒有刻意去收藏家譜,只是覺得好奇,就把它買了下來。那是一部上虞西華顧氏家譜,32冊,對方要價1000元,我還價500元。這實在需要勇氣和決心的。記得接過那堆舊書時,我的手竟然在發抖。”勵雙杰回憶,后來他發現那部家譜是不完整的,缺了一冊,品相也不太好,但自己的人生從此改變。隨著四處搜求,他的家譜收藏量越來越大,對家譜的研究也與日俱增,直至成為不可易改的事業。

起初,勵雙杰主要通過各地的古玩市場獲得家譜,后來又通過舊書店、拍賣市場,直到互聯網搜索求購。隨著他收藏家譜的名氣漸大,有人主動提供各類信息,甚至還有人專門幫他收家譜。當然,勵雙杰對各種家譜的真偽、品相、版本等都會進行甄別評估,有選擇性地收藏,以求得精品。思綏草堂如今所藏家譜,80%屬孤本或善本。

版本是勵雙杰收藏時首先考慮的因素。1999年大年三十,嵊州一位書商來電說手里有一部咸豐五年敦本堂木活字本《董氏宗譜》,僅印了5套,內有泥金所書12頁。由于忙著過年脫不開身,勵雙杰幾天后方才趕到那兒,但那部家譜已被別人買走。“這讓我十分懊喪,因為泥金本在古籍中極少見。不過我想,它既然存在,必有重逢之時。果然,半年后我在金華與它相遇。盡管花的錢比原先報價高出許多,修補它又花了不少錢,但買下一種珍本、且又是失而復得的,其喜悅無法用語言描述!”勵雙杰說,他的每一種家譜的得藏均非易事,各有獨有的尋覓故事。

回望歷史、傳承文化是最大的動力

在文化尋根熱度一直未減的當今,家譜所特有的歷史文化價值日益提升。勵雙杰的藏研工作越來越受到國內外歷史、文化、典籍、收藏界專家學者的肯定和關注,社會各界也紛紛慕名前來。中央電視臺四頻道曾做過一檔“書香寧波”的節目,內有勵雙杰的內容。播出沒幾天,勵雙杰家就賓客盈門,很多人來自鄰省乃至東北、華南,使他不得不忙于接待、講解,提供相關服務。“一天上午,我家小河對面的那片空地上,來了黑壓壓一大幫外地人,有老先生,有中年人,甚至還有婦女兒童,他們是專門組團來我這兒查家譜的。因為事先沒有聯系過,一看這陣勢,連我都被嚇住了。”勵雙杰說,還有更多的人來電咨詢,或通過互聯網索要資料,仿佛把他個人的思綏草堂當成了公共圖書館。

勵雙杰自立一條規矩,凡本族姓的家譜已在當地無覓,而他這里有收藏的,一律提供相關資料。他說,家譜畢竟是族姓歷史血脈傳承的珍貴史料,自己沒有理由束之高閣、不予示人。安徽貴池的曹姓曾是望族,清康熙間出過一位武狀元,與曹雪芹還有淵源,但曹姓后人目前只剩寥寥幾冊殘譜。因為勵雙杰曾為該家譜寫過文章,曹姓后人專程前來相求。勵雙杰二話不說,把此部52冊的家譜復制了一份相贈。后來,這份完整的家譜可是派了大用場:當地為了拓寬馬路,本想挖去武狀元的墓,曹姓后人拿著家譜論理,說明此墓為歷史文物,最終得以保存。

2015年農歷正月里,嵊州有個家族得悉本族姓的家譜收藏在思綏草堂,便通過他人婉轉提出回購的愿望。這部家譜此時已輾轉他處,勵雙杰居中協調,把別人送上的錢退回去。當該家族如愿重獲這部家譜時,還搞了一個頗為隆重的儀式,在村口迎接家譜,敲鑼打鼓地奉回村里。勵雙杰認為,能通過家譜回望歷史、傳承文化,自己的努力也就值了。

既醉心收藏,也癡迷研究

勵雙杰對收藏的家譜大都作過考證、研究,寫下不少文章發表在相關學刊上,還編著有《慈溪余姚家譜提要》《中國家譜藏談》等專著。“善本家譜具有豐富的歷史和文化價值,對社會史、移民史、人口史、地方史研究等都有著難以替代的史料意義。”他多次在浙江圖書館講學,應邀參加過由北京大學、南開大學和美國猶他州家譜學會等單位主辦的地方文獻國際學術研討會、第二屆中華大族譜國際會議。

幾年前,勵雙杰收藏了一部山西韓勤學于清宣統二年編纂的《韓氏女譜》。在“凡例”中,韓勤學強調“譜名《女譜》,示主譜也,故載女事特詳,而于男則不措一詞,以免夾雜之弊。仍以五世為圖,取五世則遷之義”。勵雙杰經過考證,梳理了該女譜所載家族的世系圖譜,發現從第一代太奶奶開始,依次記錄的確實皆為女性。他說,此譜表現出當年的文化人顛覆傳統觀念的努力。勵雙杰還收藏有以師徒傳承形式記載的僧人家譜《釋氏宗譜》、以“序尊卑長幼,結為異姓兄弟”為宗旨的結義兄弟家譜《文聯社譜》等。每遇此類家譜,勵雙杰總要查閱相關材料加以考證厘清,破解個中謎團,還歷史本來面目。他對這些家譜的發現,無疑填補了譜牒研究領域的諸多空白。

勵雙杰所藏《孫氏統宗源流族譜》很有價值。此譜有“咸淳七年”的落款,因此似可認定為南宋刻本。但從紙張、字體以及藍線等方面分析,又從未發現過這樣的宋版書。已有多位專家前來鑒評,至今尚無定論,但確屬珍本無疑。事實上,這幾年勵雙杰的研究已從一般性的考證,漸漸轉變到對珍奇版本和稀見家譜的研究上來。2013年,廣西師范大學出版社邀請他擔任主編,影印出版《思綏草堂藏稀見名人家譜匯刊》,目前已出版三輯94種,獲得全國優秀古籍圖書獎一等獎。

值得一提的是,勵雙杰對文學創作頗感興趣,創作有長篇小說《陽謀》、中篇小說《頂毛立虱》,都是以藏書文化為題材,寫藏書人在動蕩年代的苦樂和浮沉。兩部作品起先在博客和論壇上連載,受到網友追捧,后來出版成書。

守著金山,卻滿足于清貧的生活

家譜收藏需要較大的投入,勵雙杰盡管賺到過一些錢,但因后來全身心傾注于譜乘,原先的積蓄漸漸耗盡,只得依靠為他人提供家譜資料、撰寫文章等途徑謀生,這樣頗為清貧的生活在慈溪這座富裕的小城,無疑引來眾人諸多不解。如今家譜收購的價格越來越高,沒有固定收入的他確實也需要用錢,但想到一旦進入商海將會影響自己安靜的藏研生活,便一次次謝絕親友們提議的合伙經商的邀約。

的確,從如今的市場價來估算,勵雙杰所藏家譜已值不少錢,一旦悉數出售,換回來的錢將是一個龐大的數目,所以有人戲稱他家藏一座金山。然而,對勵雙杰說,這座金山的唯一價值在于文化傳承和歷史保護,自己收藏和研究的目的亦非投資。有時,他也會從所藏家譜中選擇若干與同行交換,或售于家譜所屬族姓,但這是在幫人湊齊某部譜本,或是為滿足對方族姓所需。勵雙杰說,讀了那么多家譜,自己對世事得失盈虧看淡了很多,最感興趣的唯有透過族姓流變,感悟歷史滄桑和人生命運。

至今,勵雙杰一家仍住在多年前翻修過的老宅里,周圍都是高樓大廈,他的朋友也極少有人再住這樣的房子。入得屋內,但見陳設頗顯局促,整整一層三樓卻拿出來辟為思綏草堂。他自然也動過重購新居的念頭,可若要把這層疊堆積的大量家譜集中置放,該需要多大的空間,該需要購置多大的商品房?這幾年,勵雙杰最大的收入仍是稿酬和講課,廣西師大出版社每年度所支付的相對豐厚的稿酬,于他確如及時雨。“但這筆稿酬的大部分還是被我買了家譜,那些珍貴的家譜我實在不愿放棄。”勵雙杰說,既然確信自己正在從事的是一項承接先人,傳之后世的大好事,精神上能獲得巨大愉悅,哪怕生活上再清貧些,仍是一份別樣的享受。

(本文照片由勵雙杰、孫侃提供)