無味之味乃至味的龍井茶

王思嘉

“欲把西湖比西子,從來佳茗似佳人”,說起杭州,人們知道的除了西湖,恐怕就是龍井茶了。龍井茶“色綠、香郁、味甘、形美”,清人陸次云曾這樣形容它:“甘香如蘭,幽而不冽,啜之淡然,似乎無味,飲過后,覺有一種太和之氣,彌瀹于齒頰之間。此無味之味,乃至味也。”龍井茶蘊含著江南的恬淡與悠遠、閑適與灑脫,它的含蓄與中國文化大約一致。

要說龍井茶的a歷史,舊籍記載起源至遲在唐代,宋元時開始嶄露頭角,明清之際名揚天下。新中國成立后,龍井茶作為國禮之一,被頻頻饋贈給外賓。

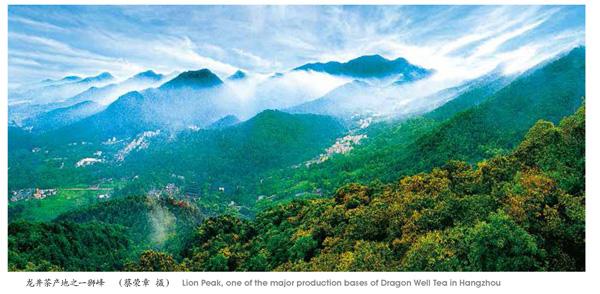

龍井茶之所以位列中國名茶之首,絕非偶然之幸。北緯28°至32°向來被稱為茶樹生長的黃金線,而龍井茶產(chǎn)區(qū)正在北緯30°04′至30°20′的西湖山巒峰谷之間。茶區(qū)地勢北高南低,北面有天竺諸峰環(huán)峙,既能抵擋北方寒潮,又能截住南方暖流,茶區(qū)上空常凝聚有片片云霧,水汽充沛。茶區(qū)西面的九溪十八澗溪谷幽深,和煦的南風回旋其間,豐富的漫射光有利于茶葉中芳香物質(zhì)、氨基酸等成分的合成和積累。光照、雨水、氣溫、土壤,一切都適合龍井茶樹的生長。生長于得天獨厚的自然生態(tài)環(huán)境之中,龍井茶可謂是集天地精華于一身。

龍井茶樹的生長需要地利,而龍井茶葉的采摘則注重天時與人和。都說茶葉“早采三天是個寶,遲采三天是棵草”,龍井茶葉的采摘更是分外講究時機。每年春天,茶農(nóng)都要分四次采摘茶葉。清明前三天為“明前茶”,此時嫩芽初迸,如同蓮心,故名“蓮心茶”;清明后到谷雨前為“雨前茶”,這時候茶柄上長出一片形狀似旗的小葉,茶芽如槍,稱為“旗槍”;立夏前,茶芽旁通常有兩片葉子,形似雀舌,故稱“雀舌”;再過一個月采摘的話,茶已成片并帶有茶梗,謂之“梗片”。每逢采茶時間,四鄉(xiāng)八村的采茶能手都匯聚在龍井茶區(qū),他們腰挎茶簍,穿梭于一蓬蓬茶叢之間,細細撥挑。他們手心向下,大拇指與食指夾住茶葉上的嫩莖,輕輕向上一提,便干凈利落地采下了芽葉。能干點的采茶工,更是雙手交替開采,如小雞啄米,一轉眼便采滿了一茶簍。

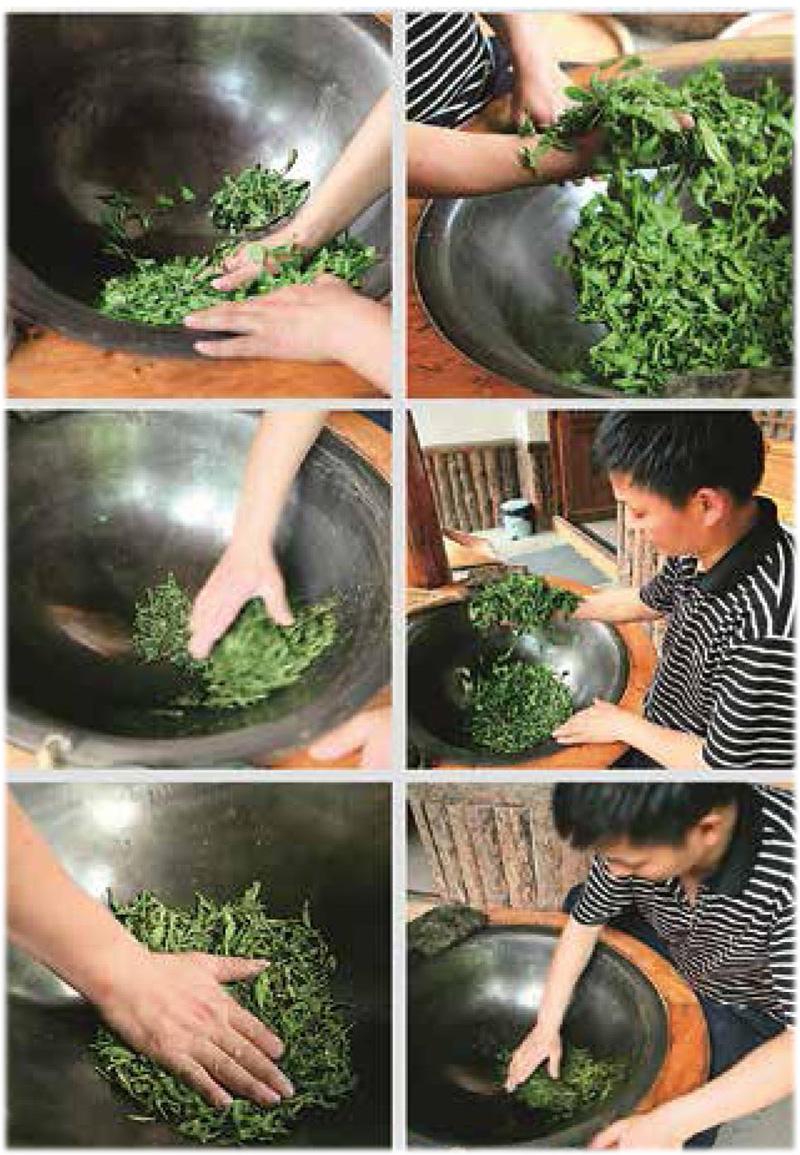

一斤龍井,大約有四萬個嫩芽頭,采茶人的辛勞,由此可見一斑。采摘回來的鮮葉,需要在陰涼處進行薄攤,自然揮發(fā)掉多余的水分,才能進入制作的程序。茶葉的原料好,制作的技藝更要講究。一口口茶鍋,打磨得锃亮,擺在茶農(nóng)的家門口,也擺在杭城大街小巷中的茶店里。手藝高超的老師傅們捋起袖子,使出渾身解數(shù),一雙長滿厚繭的手在鍋內(nèi)翻飛,抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、壓等十大手法直叫人看得目瞪口呆。俗諺有云:“龍井茶是靠一顆一顆摸出來的。”制作過程中火候的高低、手法的轉換、力道的輕重,大有只可意會不可言傳之妙。

細細道來,炒茶有青鍋、回潮、煇鍋三道主要工序。所謂青鍋,指的是茶葉初步定型的過程。當鍋溫達到100℃至120℃時,在鍋內(nèi)涂抹少許炒茶專用油,然后投入一定量的經(jīng)過攤放的鮮葉,以抓、抖手勢進行炒制,使其散發(fā)一定的水分,再改用搭、壓、抖、甩等手勢將其初步造型,待茶葉七成干時便可起鍋。此時的茶葉已被理直成條,顯得平直光滑。殺青后的茶葉需置于陰涼處進行薄攤回潮,待涼后篩去茶末和碎片,便可進行煇鍋,以達到進一步炒干定型的目的。通常是四鍋青鍋葉合為一煇鍋,葉量約為150至250克。煇鍋時,鍋溫需控制在60℃至70℃,溫度有一個由低轉高再轉低的過程。煇鍋的關鍵在于“手不離茶,茶不離鍋”,抓、扣、磨、壓、推等手勢有一個逐步加重的過程,待茶葉茸毛脫落、光滑扁平、折之即斷,有茶香透出之時便可出鍋。干茶出鍋后,需再次篩去茶末、簸去黃片,再經(jīng)過挺長頭、歸堆、收灰程序,便可得到大小均勻的成品。蘊藉了乾坤清氣的龍井茶,在這精湛的制茶技藝的點化下,成了世人贊譽的瑰寶。

“茶為國飲,杭為茶都”。有心訪茶的人們,甚至會去龍井或虎跑汲取泉水,烹煮泡茶。他們或“采取龍井茶,還念龍井水”,或“旋買龍井茶,來試虎跑泉”,認為這樣子泡出的龍井茶香清味甘、沁入心脾,方不負其盛名。這種講究,不僅來自于對龍井茶愛之惜之的情感,也來自于對品質(zhì)生活的孜孜以求。捧一盞青瓷,盛一撮龍井,沏一壺泉水,看著龍井茶葉在水中慢慢舒展,氤氳出一汪碧色。輕輕抿上一口,這里面有著土地的蘊藏,有著草木的精華,也有著人們手掌的溫度。

(本文照片由作者提供)