大海為何不溢?古人曾經的追問

撰文|趙君堯

?

大海為何不溢?古人曾經的追問

撰文|趙君堯

一天,放逐中的屈原來到一座楚國的先王廟里,當他看見墻壁上畫有“圖畫山川神靈,琦瑋僪佹,及古圣賢怪物行事,因書其壁,何而問之”。(王逸《楚辭章句》)他問道:“九州安錯,川谷何洿?東流不溢,孰知其故?”(《楚辭·天問》)因為他不知道九州大地山川如何形成這樣錯落有別,以致所有江河之水日夜川流不息向東流入大海,所以他不禁要問這大海里的水為什么永遠都不會溢出來呢?有誰知道這其中的緣故呢?又是什么力量在冥冥之中支配著呢?實際上,這個問題不僅是屈原個人的疑問,也是那個時代人們的疑問,更是遠古先民留下的疑問。

當初大禹治水時,他的治水原則就是將所有山川河流的水疏引向東方,這說明大禹很清楚九州大地“天傾西北,地不滿東南”的客觀存在。也反映出遠古的人們深知百川東入海的道理。按理說,當所有的河水年復一年地流進大海,海水一定會越來越多,大海總有一天要溢出來的。奇怪的是,東海里的水從來不見溢出來。東海的水只增不減的現象成為中國歷史上的一個疑團。為了解決這一歷史疑團,人們一代又一代地進行不斷的探索。

列子描述說:“渤海之東,不知幾億萬里。有大壑焉,實惟無底之谷,名曰歸墟,八纮九野之水,天漢之流,莫不注之,而無增無減焉。”(《列子·湯問》)這個所謂的“大壑”就是《山海經》中的“少昊之墟”。

莊子則記敘:“天下之水,莫大于海,萬川歸之,不知何時止,而不盈;尾閭泄之,不知何時已,而不虛。”(《莊子·秋水》)意思是百川入海從不止息,但是大海從不溢出;因為尾閭泄水從不停止,所以大海從來未見空虛。

呂不韋說大海不溢是因為:“云氣西行云云然,冬夏不輟;水泉東流,日夜不休,上不竭,下不滿。”(《呂氏春秋·圜道》)說明秦代的人們已經初步認識到水循環的基本原理。

唐朝,柳宗元顯然有了較為科學的解釋:“東窮歸墟,又環西盈。脈穴土區,而濁濁清清。墳壚燥疏,滲渴而升。充融有余,泄漏復行。器運浟浟,又何溢為!”(《天對》)意思是百川東如歸墟,又環流回到西方。如此循環往復,大海的水怎么會溢出來呢?這比起列子和莊子的解釋,柳宗元顯然在科學性上要進步很多,南宋,朱熹有了新的描述:“水入于東,而復繞于西,有滲縮而升,乃復出于高原,而下流于東耳。”(《楚辭集注》)又指出東流之水并非后來的西部復出之水,而是新出生的“新水”,這是天地之化的自然規律。這僅僅基于南宋科學發展水平的回答,仍不是科學正確的答案。

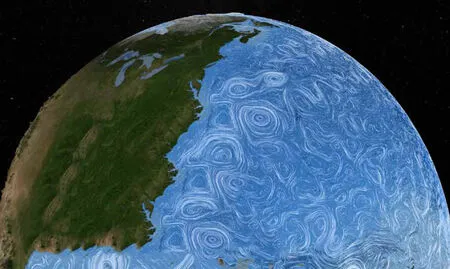

江河中的水日夜不停流入海洋,海洋的水總也不會漫溢出來,這是為什么?這是因為自然界的水存在一個循環過程,水循環是指水由地球不同的地方通過吸收太陽帶來的能量,轉變存在的模式到地球另一些地方。如海洋的水被不停地蒸發到空氣中,水汽上升到空中,遇冷凝結成小水滴,很多的小水滴聚到一起,就變成雨雪冰雹等自然界不同的降水形式。降到地面的水又重新匯流到江河湖海中去。所以水的總量存在著穩定性,不會增多也不會減少。這就是現代人關于江河中的水日夜不停流入海洋,海洋的水總也不會漫溢出來的科學常識。

作者簡介:趙君堯研究員、中國海洋文學網總編、中日文化交流史研究會會員。主要著作有《中國古代海洋文學》《閩都文化簡論》。在《中國史研究》《文史》《光明日報》《中國社會科學報》等報刊上發表論文100多篇。主要研究方向:海洋文化、歷史文獻、區域文化。