誒?要小心吃魚?

撰文|童國慶

?

誒?要小心吃魚?

撰文|童國慶

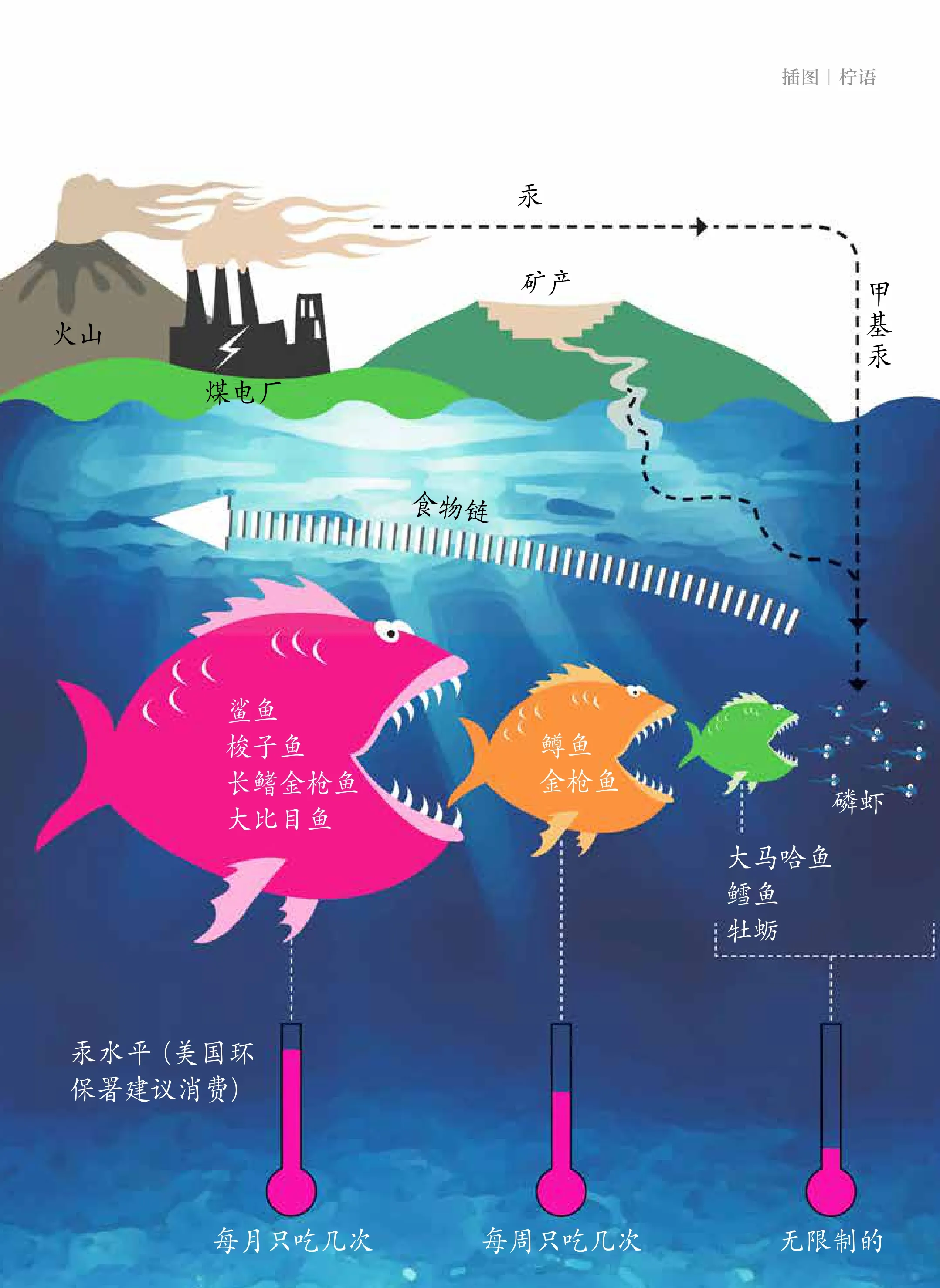

長期以來,我們一直認為應該多多吃魚,吃魚能讓人變得聰明、腦筋靈活,而且魚肉屬于白肉,比起牛、豬等紅肉,更是健康,屬于低脂肪、低熱能食物。但是,吃魚真的是多多益善嗎?吃再多也沒有問題嗎?從美國舊金山最近求診的病患可以發現,愈來愈多的人似乎是因為吃了過量的魚,而造成汞中毒。

中國科學家的研究也證實,遠洋魚類因為體形較大,位于食物鏈的上方,所以,如果下層生物體中不斷累積汞,大魚體內的汞含量必然更高,人再吃下大魚,就非常有可能汞中毒。通常發生汞中毒的人,表現為記憶力衰退、無端的憂慮、失去方向感、易怒暴躁、頭痛、身體不自主地顫抖、手腳容易麻痹沒感覺或出現刺痛感、頭發稀疏、容易掉發、關節疼痛等。汞中毒還會造成對人類腦部傷害、影響胎兒智商及傷害腎臟與心臟等后遺癥,美國一年治療汞污染衍生病的費用,就高達數10億美元。

海產品重金屬污染特別是汞污染,是目前國際上環境污染和食品安全研究關注重點之一,美國、日本等發達國家民眾由于喜歡食用位于食物鏈頂端的金槍魚等大型魚類,容易因為海產品累積的汞污染而攝入過量汞造成汞中毒。

目前,美國有兩個最新研究,向世人揭示了美國東北部海域汞污染的情況。在水體中,汞元素多以甲基汞的形式存在,這是一種全球性的污染物,會嚴重損害人體的健康。大多數人因為食用了被汞污染的魚類而中毒,尤其是那些存在于公海和近海岸的海洋漁業,更容易遭受到汞污染的威脅。美國50個州都有關于魚類汞中毒方面的咨詢機構,方便人們了解有關汞中毒方面的知識以及如何診療。河流的入海口處是汞污染最容易囤積的地方,尤其是在河流入海口的泥沙和水體中,同時存在著較大濃度的汞污染物。目前,美國的這兩個關于汞污染的最新研究成果,發表在該國的《海洋化學》雜志上。這兩個研究都由美國新罕布什爾州漢諾佛(Hanover)小鎮的達特茅斯大學完成。

在第一個研究中,研究人員對甲基汞的產生進行了多年的研究。研究是在不同的環境下進行的,研究的地點位于美國新罕布什爾州大灣口附近的兩個河流泥沙站點。研究人員發現了泥沙混合的不同類型,泥沙中還有一些蟲子,這些蟲子是同水流擾動底泥而形成的樣本,研究人員對不同微生物對泥沙甲基汞含量的影響進行了大量研究。

西莉亞·陳是項目的研究人員之一,她也是達特茅斯大學“有毒重金屬”超級研究項目的負責人,她說:“河流入海口魚類體內的甲基汞含量的多少,決定于河流底泥中甲基汞沉積物含量的多少,河流底泥中甲基汞的濃度,又與甲基汞所在底泥沉積物的化學和物理特性有關。河流中甲基汞產生的多少,與很多因素有關,例如有機生物在底泥中活動量的多少以及水流攜帶泥沙和營養物質的多少等。在整個生態系統中,這些因素變化很大。”

在第二個研究中,研究人員對美國東北部水體中甲基汞沉積物進行了研究,實驗站點位于美國的沿海地區。研究人員發現,水體底泥中的甲基汞與水體中的甲基汞含量沒有關系,這表明,泥沙沉積物并不是水體中甲基汞的唯一來源。研究結果表明,河流上游入流的水質很重要,特別是在以濕地為主要類型的生態系統中,在這些類型的生態系統中,泥沙并不是海洋魚類汞污染的唯一來源。

合作者羅伯特·梅森表示:“許多早期的研究認為,河流底層的沉積物是河口地區汞污染的最重要來源,目前,新的研究表明這一觀點并不完全正確。”他是康涅狄格大學海洋科學的教授,也是項目的研究人員之一,他說:“水體底泥中的甲基汞從沉積物中轉移到水體中是復雜的,并且不一定與甲基汞的凈含量有太大關系。”

西莉亞說:“我們以前的研究表明,水體中甲基汞的濃度最能預測魚類體內的甲基汞濃度,因此,水體底泥中甲基汞濃度與水體中甲基汞濃度的關系顯得尤為重要,因為受到甲基汞污染的站點通常是通過底泥中甲基汞污染物的含量多少進行評估的。”