ICU重癥患者早期腸內營養與全腸外營養的比較分析

胥亦龍

ICU重癥患者早期腸內營養與全腸外營養的比較分析

胥亦龍

目的 比較ICU重癥患者營養支持中實施早期腸內營養與全腸外營養的效果。方法 選取ICU重癥患者50例,采用隨機數字表法分為腸內營養組(25例,行早期腸內營養)和腸外營養組(25例,行全腸外營養),對2組臨床效果進行比較。結果 行營養支持21d后,腸內營養組患者血清TP(64.26±3.52)g/L、PA(35.38±7.95)mg/L及Hb水平(122.83±13.65)g/L改善情況優于腸外營養組,MNA評分結果(25.6±1.5)分優于腸外營養組(21.3±1.2)分,機械通氣時間(10.1±5.2)d及入住ICU時間(15.4±3.8)d短于腸外營養組(P<0.05),2組并發癥發生率差異無統計學意義。結論 ICU重癥患者中實施早期腸內營養效果優于全腸外營養,安全可行,有顯著的臨床應用價值。

ICU;營養支持;早期腸內營養;全腸外營養

營養支持是危重癥醫學科中一項重要的治療措施,有效的營養支持方案是滿足患者機體需求,改善患者狀況的重要途徑[1]。危重患者營養支持途徑主要有腸內營養和腸外營養,目前大量研究發現,腸內營養支持在危重癥患者營養支持中效果優于腸外營養[2]。以往觀點認為危重癥患者腸內營養應在患者生命體征平穩后進行,近來有觀點認為危重癥患者早期行腸內營養可收到較好的效果[3]。本研究選擇ICU危重癥患者作為研究對象,分別對患者實施早期腸內營養與全腸外營養的效果,旨在探討ICU危重患者行早期腸內營養的安全性與效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組50例均為2013年3月~2015年3月間玉山縣人民醫院ICU收治的危重癥患者,年齡25~72歲,平均年齡(57.6±15.7)歲。所有患者均經臨床檢查發現有喂養指征存在,APACHE評分均在15分及以上。采用隨機數字表法分為腸外營養組和腸內營養組,各25例,腸外營養組男15例,女10例,年齡27~70歲,平均(56.8±14.9)歲;腸內營養組男16例,女9例,年齡25~72歲,平均(57.9±15.2)歲。2組患者基本資料各方面比較,差異無統計學意義,有可比性。

1.2 方法 腸外營養組給予全腸外營養支持治療,通過上腔靜脈穿刺置管,輸注脂肪乳、葡萄糖溶液等;腸內營養組行早期腸內營養支持,患者入ICU后24~48h內經鼻腸管輸注腸內營養乳劑(TP)[紐迪希亞制藥(無錫)有限公司],劑量從250mL/d開始,根據患者耐受情況,對劑量和輸注速度進行調整,腸內營養的目標點為125.52kJ(30kcd)/(kg·d)。

1.3 觀察指標 (1)測定患者入住ICU時及第21d血清總蛋白(TP)、前白蛋白(PA)及血紅蛋白(Hb)水平,對患者的營養狀況進行評價;(2)應用微型營養評估法(MNA)對營養支持后營養狀況進行評價,該量表共包括人體測量、飲食評價、整體評定和自我評定4個維度,18個項目,總分30分,營養狀況良好:>24分;潛在營養不良:17~23.5分;營養不良:<17分;(3)記錄患者機械通氣時間、入住ICU時間;(4)觀察統計2組并發癥發生率及28d病死率。

1.4 統計學方法 數據均采用PEMS3.1軟件處理,計數資料以百分數和例數表示,組間比較采用χ2檢驗;計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

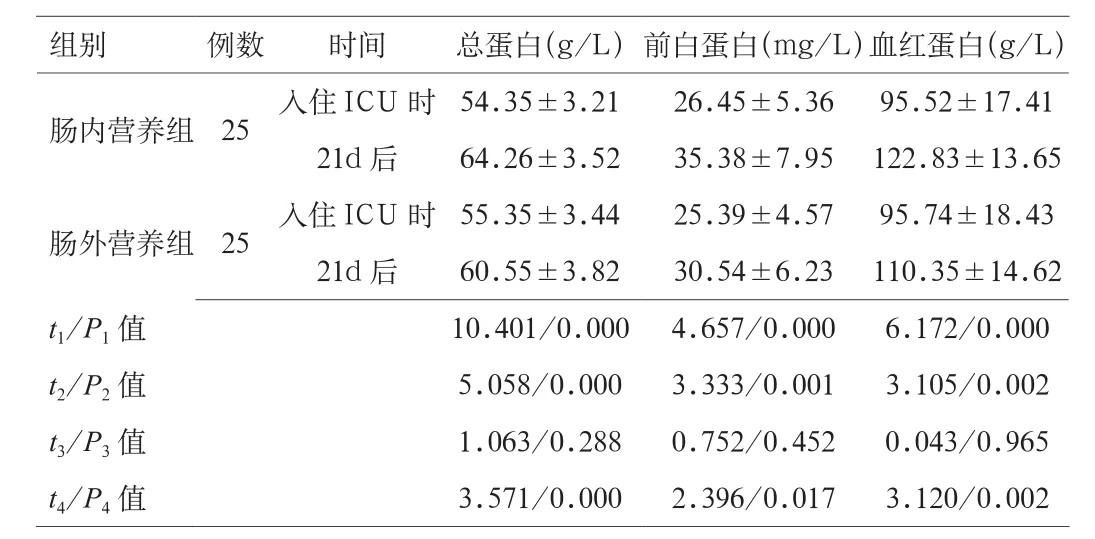

2.1 2組營養狀況評價指標 與入住ICU時相比,2組21d后血TP、PA、Hb水平均有明顯改善,腸內營養組患者各指標改善情況優于腸外營養組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組營養狀況評價指標(x±s)

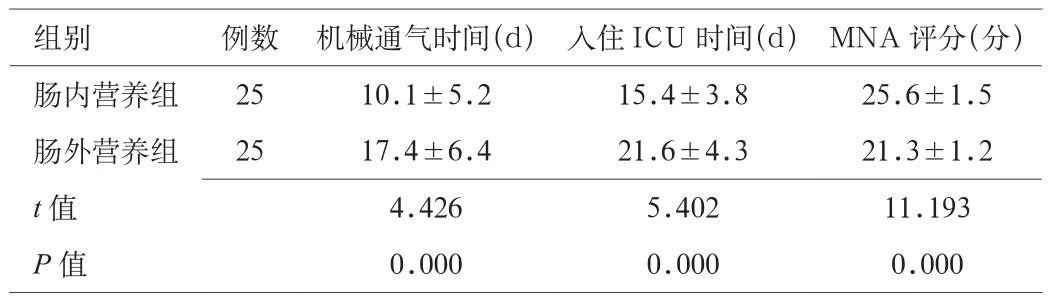

2.2 2組機械通氣時間等指標 與腸外營養組進行比較,腸內營養組患者機械通氣時間及入住ICU時間均更短,MNA評分結果更高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組機械通氣時間等指標(x±s)

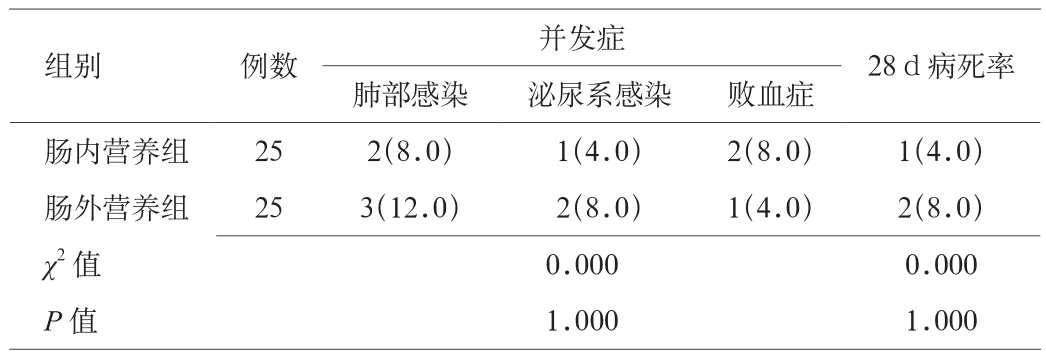

2.3 2組并發癥發生情況及病死情況 患者營養支持期間,腸內營養組5例發生并發癥,并發癥發生率為20%(5/25),腸外營養組6例發生并發癥,并發癥發生率為24.0%(6/25),2組并發癥發生率比較差異無統計學意義;2組28d病死率分別為4.0%、8.0%,數據間進行比較,差異無統計學意義。見表3。

表3 2組經胃喂養不耐受等發生情況[n(%)]

3 討論

危重癥患者由于全身炎癥和器官功能障礙,在應激反應時呈高代謝狀態,易發生不同程度的營養障礙,不利于患者康復。營養支持是維持危重癥患者營養需求的重要措施[4],臨床常用的營養支持方案有腸外營養和腸內營養支持,近年來大量的臨床研究與實踐發現,在危重癥患者營養支持中,腸內營養的效果優于腸外營養[5]。研究發現,與腸外營養相比,應用腸內營養支持可有效改善患者白蛋白、總蛋白的等營養指標,提高患者CD4+細胞計數及CD4+/CD8+比值,并可降低危重癥患者并發癥發生率[6]。在危重患者營養支持治療中,以往的觀點認為在重癥感染和嚴重創傷初期開始腸內營養,患者不僅不能吸收,且會加重腸道損害,因此認為危重化患者的腸內營養應等到生命體征平穩后再進行。但近來有研究發現,短期饑餓和腸外營養,可導致腸黏膜屏障功能障礙,認為危重癥患者應早期開展腸內營養[7-8]。為進一步探討危重癥患者早期行腸內營養與全腸外營養的效果,本院選擇收治的ICU重癥患者為研究對象,從本次研究結果來看,在危重患者入住ICU24~48h內行早期腸內營養,患者21d后血TP、PA、Hb水平改善情況優于腸外營養組(P<0.05)。同時本院采用MNA評分法對患者營養狀況進行定量評價,從評分結果來看,腸內營養組患者MNA評分明顯高于腸外營養組(P<0.05),表明對危重患者實施早期腸內營養可較好地改善患者營養狀況;觀察2組患者機械通氣時間及入住ICU時間,腸內營養組均更短(P<0.05),表明早期腸內營養有利于縮短患者機械通氣時間、入住ICU時間等,同時2組并發癥發生率及28d病死率差異無統計學意義,提示早期行腸內營養并不增加不良反應,具有一定的安全性。

綜上所述,ICU危重患者早期行腸內營養與全腸外營養支持相比,可更好地改善患者營養狀況,安全有效,值得臨床推廣應用。

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.18.060

江西 334700 玉山縣人民醫院(胥亦龍)