誘導痰MUC5AC在嗜酸粒細胞性支氣管炎和支氣管哮喘患者中的差異分析*

羅 煒,楊超培,王 慧,陳如沖

(廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸疾病研究所 510120)

?

誘導痰MUC5AC在嗜酸粒細胞性支氣管炎和支氣管哮喘患者中的差異分析*

羅煒,楊超培,王慧,陳如沖

(廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸疾病研究所510120)

[摘要]目的探討嗜酸粒細胞性支氣管炎(EB)與支氣管哮喘(CA)患者誘導痰黏蛋白水平的差異。方法通過問卷形式,對117例EB患者和137例CA患者的咳痰情況進行調查。并對部分EB、CA患者及健康對照進行肺通氣功能檢查、誘導痰細胞分類和痰上清黏蛋白MUC5AC水平檢測,分析其相關性。結果問卷調查結果顯示,超過90%的EB患者均為無痰或只咳少許黏痰,痰量較多(>10 mL/d)的患者比例明顯低于CA患者(8.5% vs.23.4%,P<0.05)。CA患者的誘導痰黏蛋白MUC5AC水平(26.8±8.9)μg/mL明顯高于EB患者(17.3±7.8) μg/mL 和健康對照(12.5±4.3) μg/mL,EB患者與健康對照間差異無統計學意義(P>0.05)。痰上清中黏蛋白水平與患者的痰Eos比例顯著相關(P<0.01)。結論EB存在氣道病理性黏液分泌增多的趨勢,氣道嗜酸粒細胞性炎癥程度較輕可能是其缺乏黏液高分泌的機制之一。

[關鍵詞]嗜酸粒細胞性支氣管炎;黏蛋白;MUC5AC

嗜酸粒細胞性支氣管炎(eosinophilic Bronchitis,EB)是我國慢性咳嗽的常見病因之一[1],在南方地區,EB占慢性咳嗽病因的比例可高達22%[2]。EB與支氣管哮喘(classical asthma,CA)均是以嗜酸性粒細胞為主的多種炎性細胞浸潤為特征的慢性氣道炎癥,臨床上以刺激性干咳或咳少許黏液痰為主要癥狀,缺乏喘息和可逆性氣道阻塞等哮喘特征。EB患者病理性痰液增多的比例及痰液黏蛋白水平的類型和高低等具體情況尚不清楚,其與CA在上述方面的差異亦有待明確。本研究通過探討EB患者痰量的多寡及誘導痰氣道黏蛋白水平的高低,并在此基礎上與CA進行比較,分析二者在氣道黏蛋白水平的差異,對于了解CA氣道高分泌的機制,完善EB氣道病理生理特征具有重要意義。

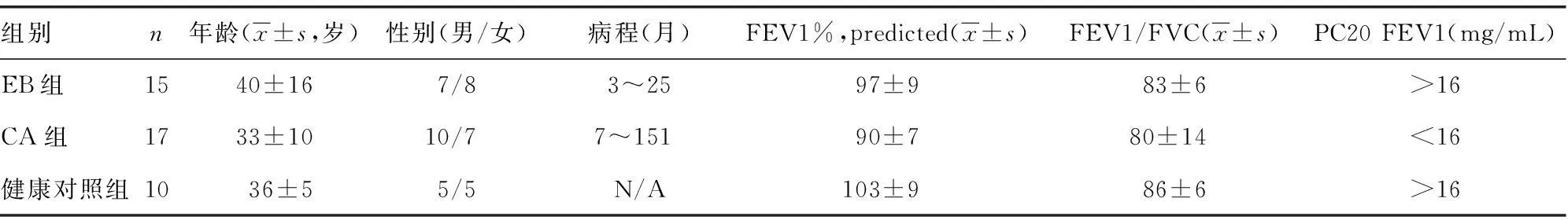

表1 各組一般情況比較

1資料與方法

1.1一般資料2013年7月至2015年1月在廣州呼吸疾病研究所門診就診年齡18~65歲的EB和CA確診患者,健康對照來自于體檢中心的健康人。EB患者入選標準:參照中國《咳嗽的診斷與治療指南》(2009版)[3]的診斷標準。CA患者入選標準:根據中國支氣管哮喘防治指南(2008)的診斷標準[4],選取處于緩解期的輕度、中度患者。健康對照入選指標: 體格檢查正常;血常規無異常;胸部X線片檢查未見明顯病變;肺功能正常(FEV1≥80%/pred,FEV1/FVC≥80%);年齡18~65歲的非吸煙者;無慢性呼吸系統疾病,無過敏體質,無消化系統及其他系統嚴重疾病史;近8周內無呼吸道感染。本研究中共有264例受試者接受問卷調查,其中EB患者117例(男46例,女71例),CA患者137例(男62例,女75例)。其中愿意參與后續研究的EB患者18例,CA患者20例。能夠成功留取誘導痰標本的EB患者有15例,CA患者有17例,誘導成功率分別為83.3%和85.0%,健康對照10例(男女各半)。見表1。

1.2方法

1.2.1研究流程對確診EB和CA的患者進行問卷調查,記錄其日常咳痰的痰量。對同意入組的患者在同一天內先進行肺通氣功能測定,然后行高滲鹽水霧化痰誘導,進行痰細胞分類檢測和痰上清液黏蛋白測定。本研究經本院倫理委員會同意。

1.2.2肺功能檢測方法肺通氣及組胺激發試驗:使用德國Jaeger Mastercope肺功能儀進行支氣管激發試驗,給藥裝置為自動定量噴霧裝置(APS系統)。操作技師均受過嚴格訓練,測試均符合歐洲呼吸學會與美國胸科學會共同制定的質控標準[5]。

1.2.3誘導痰及痰液處理方法痰液誘導:采用本實驗室建立的方法[6],霧化前,患者吸入喘樂靈400 μg,10 min后用清水漱口、擤鼻;超聲霧化器以濃度為3%的高滲鹽水為受試者進行霧化20 min;霧化期間每隔10 min停止霧化,讓受試者清水漱口、擤鼻,將唾液盡量吐干后用力深咳,咳出痰液至消毒平皿后繼續霧化,直至霧化完畢。痰標本處理方法:痰液咳出后,馬上用平口鑷取出其中黏稠,密度大的部分放入EP管中,加入痰液重量4倍體積的0.1% DTT,漩渦震蕩1 min,讓痰混合液充分混合,37 ℃水浴10 min,漩渦震蕩2 min,200目篩網過濾雜質,2 500 r/min離心10 min,上清存放在-80 ℃待檢,PBS懸浮沉淀,臺盼藍法鑒定細胞活力,>80%為合格痰。制作細胞涂片,蘇木精-伊紅(HE)染色,光鏡下進行400個非鱗狀細胞分類。

1.2.4痰上清標本黏蛋白水平檢測方法采用CUSABIO公司的酶聯免疫法試劑盒,具體操作按照說明書進行。

2結果

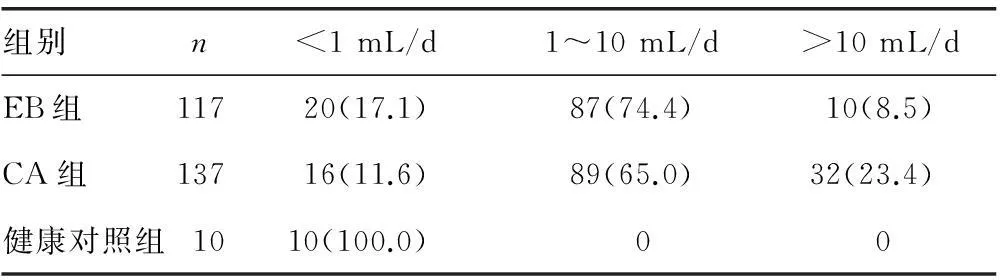

2.1受試者咳痰痰量的情況受試者按照近1個月內日常咳痰的痰量多寡(<1 mL/d為無痰,1~10 mL/d為少痰,>10 mL/d為多痰)進行分組。結果顯示CA與EB患者的每天咳痰量差異有統計學意義(P<0.05)。超過90%的EB患者無痰或少痰,與之相比CA患者的痰量明顯增多。見表2。

表2 受試對象咳痰情況[n(%)]

2.2受試者誘導痰上清黏蛋白水平情況CA患者的黏蛋白MUC5AC水平(26.8±8.9)μg/mL明顯增高,與EB患者(17.3±7.8)μg/mL和健康對照(12.5±4.3)μg/mL相比差異有統計學意義(P<0.01),EB患者的MUC5AC水平與健康對照比較差異無統計學意義(P>0.05)。

表3 誘導痰細胞學分類比較±s)

*:P<0.05,△:P<0.01,與健康對照組比較。

2.3患者的肺通氣、痰Eos比例與黏蛋白水平的相關性分析痰上清黏蛋白MUC5AC水平與患者的痰Eos比例呈現明顯正相關(r=0.886,P<0.01),和患者的FEV1及FEV1/FVC呈明顯負相關(r=-0.501,r=-0.573,P<0.01)。見表3。

3討論

EB是Gibson等[7]于1989年首先定義的一種疾病,表現為慢性干咳或咳少許黏痰,痰嗜酸細胞增高,肺通氣功能正常,無氣道高反應性(AHR)的證據,最大呼氣流量(PEF)變異率正常,糖皮質激素治療效果良好。EB患者的咳痰量具體情況如何,部分患者是否存在氣道黏液高分泌的情況,以及與CA患者的咳痰量是否存在顯著差異等問題,目前尚未見研究報道。本研究結果顯示超過九成的EB患者均為無痰或只咳少量的黏痰,但亦有近10%的EB患者每天咳痰量超過10 mL,顯示EB患者與健康人相比,痰量有所增加,而且部分EB患者也存在痰液顯著增多的現象。與EB患者相比,CA患者的痰量顯著增多,其痰量增多的患者達到23%,而且無痰的患者也較EB患者少。由于本研究選取的CA患者均為穩定期的輕、中度哮喘,病情較穩定,由此可以推測發作期的哮喘患者其病理性氣道黏液高分泌的現象將會更嚴重。

氣道黏液主要由氣道杯狀細胞和黏膜下腺體合成的黏蛋白及水、電解質組成,在清除外來有害物質的入侵中起重要作用[8]。但過多的黏液不僅會阻塞氣道,還會增加氣道的敏感性。氣道黏液的高分泌,即病理性痰液增多是CA等慢性氣道炎性疾病的重要臨床病理特征[9-10]。病理狀態下的黏液過度分泌會加重炎癥過程,并導致氣道阻塞、氣流受阻、肺功能進行性下降,嚴重時是導致危重哮喘死亡的主要原因。健康人的氣道黏液中,MUC5AC是最主要的黏蛋白成分。CA患者的氣道MUC5AC水平明顯升高,而且黏蛋白水平隨哮喘的嚴重程度增加而升高,顯示MUC5AC在CA的黏液高分泌中扮演重要角色[11-12]。本研究對CA和EB患者的痰MUC5AC水平差異進行分析,發現CA患者的氣道MUC5AC水平顯著高于EB患者和健康對照,而EB患者的痰MUC5AC蛋白水平雖較健康對照組高,但兩組間的差異無統計學意義(P>0.05)。該結果提示EB患者的氣道亦出現黏蛋白分泌水平增高的情況,但增高幅度并不明顯。該情況與EB患者的咳痰量相符合。

EB與CA的氣道均以嗜酸性粒細胞浸潤為特征,但其氣道黏液分泌情況卻存在顯著性差異的機制目前尚不清楚。由于前期研究發現EB與CA患者在氣道嗜酸性粒細胞的浸潤程度及一些炎癥介質水平方面存在差異[13-14],因此作者將EB與CA患者的黏蛋白水平與誘導痰嗜酸性粒細胞數量和肺通氣情況進行相關性分析。結果發現患者的誘導痰嗜酸性粒細胞數量比例增加時,其黏蛋白水平亦隨之升高,存在明顯相關性,而且在CA患者中同時伴有氣流受限程度增高的情況。該結果提示嗜酸性粒細胞氣道炎性在變應性氣道炎性疾病的氣道黏蛋白增高機制中扮演著一定的角色。

本研究首次量化了EB患者的咳痰情況,明確了EB和CA患者誘導痰黏蛋白MUC5AC水平的差異,并初步發現嗜酸性粒細胞氣道炎癥可能參與了哮喘的氣道黏液高分泌機制。作者的前期研究表明EB的炎癥相對局限于中心氣道,CA的嗜酸粒細胞性炎癥是全氣道性的[13,15]。由于誘導痰主要反映大氣道的炎性變化,因此沒有反映EB和CA在外周氣道的黏蛋白水平差異是本研究的不足。下一步有必要對此問題及嗜酸性粒細胞氣道炎癥調節黏蛋白水平的機制進行深入研究。

參考文獻

[1]Lai K,ChenR,LinJ,et al.A prospective,multicenter survey on causes of chronic cough in China[J].Chest,2013,143(3):613-620.

[2]賴克方,陳如沖,劉春麗,等.不明原因慢性咳嗽的病因分布及診斷程序的建立[J].中華結核和呼吸雜志,2006,29(2):96-99.

[3]中華醫學會呼吸病學分會哮喘學組.咳嗽的診斷與治療指南(2009版)[J].中華結核和呼吸雜志,2009,32(6):407-413.

[4]中華醫學會呼吸病學分會哮喘學組.支氣管哮喘防治指南(支氣管哮喘的定義、診斷、治療和管理方案)[J].中華結核和呼吸雜志,2008,31(3):177-185.

[5]American Thoracic Society,European Respiratory Society.ATS/ERS recommendations for standardized procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxide,2005[J].Am J Res Crit Care Med,2005,171(8):912-930.

[6]羅煒,陳如沖,劉春麗,等.誘導痰細胞學檢查在慢性咳嗽病因診斷中的應用[J].中華檢驗醫學雜志,2007,30(3):280-283.

[7]Gibson PG,Denburg J,Dolovich J,et al.Chronic cough:eosinophilic bronchitis without asthma[J].Lancet,1989,1(8651):1346-1348.

[8]Fahy JV,Dickey BF.Airway mucus function and dysfunction[J].N Engl J Med,2010,363(23):2233-2247.

[9]Kudo M,Ishigatsubo Y,Aoki I.Pathology of asthma[J].Front Microbiol,2013,4:263.

[10]Ramos FL,Krahnke JS,Kim V.Clinical issues of mucus accumulation in COPD[J].Int J Chron Obstruct Pulmon Dis,2014,9:139-150.

[11]Ordo?ez CL,Khashayar R,Wong HH,et al.Mild and moderate asthma is associated with airway goblet cell hyperplasia and abnormalities in mucin gene expression[J].Am J Res Crit Care Med,2001,163(2):517-523.

[12]Jinnai M,Niimi A,Ueda T,et al.Induced sputum concentrations of mucin in patients with asthma and chronic cough[J].Chest,2010,137(5):1122-1129.

[13]羅煒,賴克方,陳如沖,等.嗜酸粒細胞性支氣管炎患者氣道炎癥細胞及介質特征的探討[J].中華結核和呼吸雜志,2005,28(9):626-629.

[14]Xie J,Zhang Q,Zhong N,et al.BAL fluid 8-isoprostane concentrations in eosinophilic bronchitis and asthma[J].J Asthma,2009,46(7):712-715.

[15]羅煒,賴克方,陳如沖,等.嗜酸粒細胞性支氣管炎氣道炎癥病理特征的探討[J].中國病理生理雜志,2006,22(5):943-947.

doi:·經驗交流·10.3969/j.issn.1671-8348.2016.11.037

* 基金項目:廣東省產業技術研究與開發資金計劃(2012B031800236);呼吸疾病國家重點實驗室青年基金項目(2011-10)。

作者簡介:羅煒(1973-),主任技師,主要從事慢性咳嗽和哮喘的發病機制研究。

[中圖分類號]R562.1

[文獻標識碼]B

[文章編號]1671-8348(2016)11-1560-03

(收稿日期:2015-10-19修回日期:2015-12-22)