論施耐庵其人問題與《百耐庵賦》

·陳二祥·

?

論施耐庵其人問題與《百耐庵賦》

·陳二祥·

摘要古人的名、字往往是家長(zhǎng)或別人所起,體現(xiàn)的是他人的想法和愿望,而號(hào)多是由本人自取,寄寓有個(gè)人的思想與意趣,體現(xiàn)了自己的追求和情懷。最早以“耐庵”為名號(hào)的當(dāng)是宋末元初人“耐庵”,或即是“施耐庵”。明、清兩代共有30余人以“耐庵”為號(hào)(或室名),而無一人以“耐庵”為字。明人楊守陳的《百耐庵賦》敷陳“耐道”之義,被譽(yù)為古代文人的“座右銘”。賦文指出“耐道”是“君子之道”,是南方的“含忍”之道,是“恕道”。“耐道”的核心在于“容忍”,即“有忍”、“有不為”,其目的在于“有濟(jì)”、“有為”。“施耐庵”的“耐道”或也可于此中取義。

關(guān)鍵詞耐庵《百耐庵賦》耐道含忍

一、施耐庵其人問題

一部《水滸傳》,載譽(yù)數(shù)百年。可是關(guān)于施耐庵是否為其作者,是否確有其人,籍貫是哪里,名號(hào)究竟是什么等問題,至今為學(xué)術(shù)界一樁未了的公案。關(guān)于施耐庵的生平事跡,雖不見于史傳,但據(jù)現(xiàn)存的零星資料,如果進(jìn)行細(xì)致的梳理和分析,我們還是可以從中了解到施耐庵生平的基本情況。

明代人高儒在《百川書志》卷六《野史》中說:“《忠義水滸傳》一百卷,錢塘施耐庵的本,羅貫中編次。”高儒《百川書志》作于嘉靖十九年(1540),這應(yīng)該是明人最早談及《水滸傳》作者的文獻(xiàn)資料。隨后,明代人郎瑛在《七修類稿》卷二十三《三國(guó)、宋江演義》條寫道:“《三國(guó)》《宋江》二書,乃杭人羅本貫中所編,予意舊必有本,故曰編。《宋江》又曰錢塘施耐庵的本。”指出是有施耐庵其人的,并稱其是“錢塘”人。明萬(wàn)歷間沈德符在《野獲編》中稱“新安所刻《水滸傳》善本”,“題為施耐庵集撰”。這里都指出施耐庵是《水滸傳》的作者。同是明代人的胡應(yīng)麟在《少室山房筆叢》卷四十一中說:“今世街談巷語(yǔ),有所謂演義者,蓋尤在傳奇雜劇下,然元人武林施某所編《水滸傳》特為盛行,世率以為鑿空無據(jù),要不盡爾也。余偶閱一小說序,稱施某嘗入市肆細(xì)閱故書,于敝楮中得宋張叔夜尋賊招語(yǔ)一通,備悉其一百八人所由起,因潤(rùn)飾成此編。其門人羅本亦效之為《三國(guó)志演義》,絕淺陋可嗤也。”指出施耐庵的生存年代是元代,并說起編纂《水滸傳》的源起是“宋張叔夜尋賊招語(yǔ)一通”。明末清初人周亮工在他的《因樹書屋書影》中說:“《水滸傳》相傳為洪武初越人羅貫中作,又傳為元人施耐庵作。田叔禾《西湖游覽志馀》又云:‘此書乃宋人筆。’近金圣嘆自七十回之后斷為羅所續(xù),復(fù)偽為施序于前,此書遂為施有矣。予謂世安有為此等書人當(dāng)時(shí)敢露其姓名者,闕疑可也。定為耐庵作不知何據(jù)。”這里開始懷疑施耐庵是否就是《水滸傳》的作者。清無名氏《傳奇匯考標(biāo)目》:“施耐庵名惠,字君承,杭州人。(筆者按:著有)《拜月亭旦》《芙蓉城》《周小郎夜戲小喬》。”這條材料明言施耐庵就是“施惠”,并說他是“杭州人”。

以上這些都是比較可靠的史料記載,近人關(guān)于施耐庵其人問題的爭(zhēng)論,主要也是圍繞著這些材料展開。如魯迅先生在《中國(guó)小說史略》中認(rèn)為《水滸傳》“簡(jiǎn)本撰人,此題羅貫中……比郭氏本出,始著耐庵,因疑施乃演為繁本者之托名”。魯迅認(rèn)為簡(jiǎn)本在先為羅作,繁本(郭刻本)乃施編,郭刻本之前已有署名“施耐庵”百回本《水滸傳》行世。“施耐庵”為托名的說法前代學(xué)者早已論及,周亮工就提出過質(zhì)疑,魯迅先生在這里繼承其說,并做了一番詳細(xì)考論。吳梅先生在《顧曲麈談》中說得肯定:“《幽閨記》為施君美作,君美名惠,即作《水滸傳》之耐庵居士也。”這和上揭《傳奇匯考標(biāo)目》中的記載一致,吳梅先生之后,附議此說且為之多方尋找證據(jù)的是王利器先生,王先生在《〈水滸傳〉是怎樣寫成的》第四部分《施耐庵“的本”與施惠》一節(jié)中,詳加考證。胡適先生提出了一個(gè)更加大膽的觀點(diǎn),他在《中國(guó)章回小說考證》中說:“明朝嘉靖萬(wàn)歷時(shí)代的人,也不能斷定《水滸傳》是施耐庵做的還是羅貫中做的”,而且“元明兩朝沒有可以考證施耐庵的材料”,更有意味的是“那七十回本《水滸傳》著者刪去了原百回本招安以后的事,把《忠義水滸傳》變成‘純粹草澤英雄的《水滸傳》’一定有點(diǎn)深意,一定很觸犯當(dāng)時(shí)的忌諱,故不得不托名于別人。‘施耐庵’大概是‘烏有先生’‘亡是公’一流的人,是一個(gè)假托的名字。”胡適先生認(rèn)為“施耐庵乃是明朝中葉一個(gè)文學(xué)大家的假名”。

當(dāng)代人也提出了一些新的觀點(diǎn),如戴不凡在他的著作《小說見聞錄》的《疑施耐庵即郭勛》一文中,認(rèn)為“郭本是《水滸傳》小說的最早刻本”,“施耐庵其實(shí)并無其人,極可能就是郭勛門下御用文人的托名”(浙江人民出版社1980年版)。張國(guó)光先生進(jìn)一步考證,在《魯迅的“施耐庵”為繁本〈水滸〉作者之托名說無可置疑》(《水滸爭(zhēng)鳴》1982年第1期)一文中認(rèn)為:“郭刻本就是《水滸傳》最早的刻本,它其實(shí)就是郭勛的門客執(zhí)筆的,成書不早于嘉靖十一二年,即十六世紀(jì)三十年代初。”黃霖先生在《宋末元初人施耐庵及“施耐庵的本”》(《復(fù)旦學(xué)報(bào)》1982年第6期》)一文中認(rèn)為:“施耐庵為宋末元初錢塘人,是《靖康稗史》編者耐庵。”其依據(jù)是《靖康稗史》中署名“耐庵”的一篇《序》:“《開封府狀》《南征錄匯》《宋俘記》《青宮譯語(yǔ)》《呻吟語(yǔ)》各一卷,封題‘《同憤錄》,下帙,甲申重午確庵訂’十二字,藏臨安顧氏已三世。甲申當(dāng)是隆興二年,上冊(cè)已佚。確庵姓氏亦無考。所采虜皆中書,絕筆于梓宮南返,當(dāng)是奉迎諸老手筆。高宗朝搜禁私家紀(jì)述,《南征錄匯》間有傳本,余僅見。上帙當(dāng)是靖康元年閏月前事,補(bǔ)以《宣和奉使錄》《甕中人語(yǔ)》各一卷,靖康禍亂始末備已。咸淳丁卯耐庵書。”羅爾綱先生認(rèn)為:“施即是羅貫中,《水滸傳》為羅貫中所著。”(《從羅貫中〈三遂平妖傳〉看〈水滸傳〉的作者和原本問題》,載《學(xué)術(shù)月刊》1984年第10期)顧文若、焦中棟二位先生在《“施耐庵”為羅貫中之托名》一文中指出:“‘施耐庵’是羅貫中的托名,為‘是乃俺’的諧音,這是羅貫中為避文禍,根據(jù)杭州風(fēng)俗做的一個(gè)隱語(yǔ),羅貫中才是《水滸傳》唯一可靠的作者。”(《晉陽(yáng)學(xué)刊》1999年第1期)

關(guān)于施耐庵其人問題研究,目前存在較大爭(zhēng)論的是施耐庵是否就是江蘇白駒施彥端。《施氏家簿譜》的世系表云:“第一世始祖彥端公,元配季氏、申氏,生讓。”在“彥端公”的右旁下側(cè),又有小字寫著:“字耐庵”。又《施氏長(zhǎng)門譜》世系中載:“第一世始祖彥端公字耐庵元配季氏申氏生讓。”(筆者案:“字耐庵”三字,原抄本是寫于正豎行右側(cè)。有研究者認(rèn)為是施之后裔“慕名認(rèn)祖”而后添的)最為集中而完整的展現(xiàn)施彥端生平事跡的資料是署名淮安王道生撰的《耐庵墓志》:

公諱子安,字耐庵。元末賜進(jìn)士出身,官錢塘二載,以不合當(dāng)?shù)罊?quán)貴棄官歸里,閉門著述,追溯舊聞,郁郁不得志,赍恨以終。公之事略,余雖不得詳,可以縷述。公之面目,余雖不得見,僅想望其顏色。蓋公死之年七十有五,而余尚垂髫。及長(zhǎng),得識(shí)其門人羅貫中于閩,同寓逆旅,夜間灺燭暢談,先生軼事,有可歌可泣者,不禁相與慨然。先生之著作有《志馀》《三國(guó)演義》《隋唐志傳》《三遂平妖傳》《江湖豪客傳》(案:即《水滸》)。每成一稿,必與門人校對(duì),以正亥魚。其所得力于弟子羅貫中者為尤多。嗚呼,英雄生亂世,或可為用武之秋。志士生亂世,則雖有清河之識(shí),亦不得不赍志以終,此其所以千古幽人逸士聚一室而痛哭流涕者也。先生家淮安,與余墻一間,惜余生太晚,未親教益,每引為恨事。去歲,其后人述元先生,移柩南去,與余流連四日,問其家世,諱不肯道。問其志,則又唏噓嘆惋,問其祖,與羅貫中所述略同。嗚呼!國(guó)家多事,志士不能展所負(fù),以鷹犬奴隸待之,將遁世名高,何況元亂大作,小人當(dāng)?shù)乐畷r(shí)。先生之身世,可謂不幸矣。而先生雖遭困頓,而不屑卑躬屈節(jié),啟口以求一薦達(dá),閉戶著書,以延歲月。先生之立志,可謂純潔矣。(墓志只此,下已剝蝕)

這篇墓志詳細(xì)交代了施耐庵的名字、科第、著述、門人、家世、后裔等。也是這篇墓志引發(fā)了現(xiàn)當(dāng)代的一場(chǎng)“《水滸》熱”“施耐庵熱”。何滿子先生認(rèn)為“施為施惠,即江蘇白駒施彥端”,“如果他(按:指施彥端)又叫施耐庵,則耐庵當(dāng)是他的別號(hào)”(《施耐庵之謎》載《光明日?qǐng)?bào)》1982年7月8日)。劉冬先生堅(jiān)持認(rèn)為王道生的《施耐庵墓志》是可信的,“施為白駒施彥端,但非施惠”(劉冬《施耐庵生平探考》《施耐庵文物史料辨證》,載江蘇省社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所編《施耐庵研究》,江蘇古籍出版社1984年版)。章培恒先生認(rèn)為:“此三字(案:指“字耐庵”三字)的筆跡與《施氏家簿譜》中其他諸字相同,當(dāng)亦為滿家手筆,而非他人竄入。我認(rèn)為,這是關(guān)于施彥端即施耐庵的唯一證據(jù)。”(章培恒《施彥端是否施耐庵》,載《復(fù)旦學(xué)報(bào)》社會(huì)科學(xué)版1982年第6期)又有新發(fā)現(xiàn)材料:施耐庵遺曲《秋江送別》一文,其末落款有云:“耐庵施肇瑞譜于秋燈閣。”張惠仁先生在《施耐庵的名、字、號(hào)及其生卒年新論》一文中指出:“幼時(shí)由長(zhǎng)輩命名為肇瑞,同時(shí)或若干年后取字彥端。有‘肇端’一詞起關(guān)聯(lián)作用;及長(zhǎng),社交廣泛,閱歷豐富,乃自號(hào)耐庵。晚年,避難隱遁,瞞去原有‘名’與‘字’,化名子安,仍字耐庵。從而可以確認(rèn)施耐庵實(shí)有其人。”(《北京社會(huì)科學(xué)》1999年第4期)

關(guān)于施耐庵其人問題的爭(zhēng)論非常多,異說層出,莫衷一是,概而言之,主要有四種說法,即:托名說、施惠說、郭勛或郭之門人說以及《靖康稗史》編者耐庵說。值得注意的是,張惠仁先生在《施耐庵的名、字、號(hào)及其生卒年新論》一文中,對(duì)“耐庵”一詞是名、字還是號(hào)的問題加以了關(guān)注,啟示后學(xué)。我國(guó)古代文人不僅有名、字,還有自號(hào)、別號(hào)等,有些風(fēng)雅文士還給自己的居處或書房起個(gè)別致的室名、齋名等。名、字往往是家長(zhǎng)或別人所起,是受之父母長(zhǎng)輩,體現(xiàn)的是他人的想法和愿望,未必符合自己的意愿;而號(hào)多是根據(jù)自己的志趣與愛好,由本人自取,因此也能更自由地表達(dá)自己的追求和情懷,寄寓有個(gè)人的思想與意趣。查閱古人名、字、號(hào)、室名等,據(jù)筆者目前所見,最早以“耐庵”為人名、號(hào)者,是《靖康稗史》的編纂者、宋末元初人“耐庵”。學(xué)界有認(rèn)為《水滸傳》的作者“施耐庵”即是《靖康稗史》的編者“耐庵”①,如果這個(gè)觀點(diǎn)能夠成立,那么以“耐庵”為字(號(hào))者,就是從“施耐庵”開始。

二、《百耐庵賦》本事考

學(xué)界關(guān)于“施耐庵”的研究,主要聚焦點(diǎn)在于是否確有其人、籍貫是哪里、名號(hào)究竟是什么等問題,且爭(zhēng)訟紛紜,莫衷一是,而對(duì)“耐庵”一詞的涵義,卻鮮有較為深入地討論。我們近來在點(diǎn)校陳元龍《歷代賦匯》的過程中,得明人楊守陳的《百耐庵賦》一篇,賦文鋪陳“耐道”之義,究其所言,或可有助于理解“耐庵”一詞的內(nèi)涵,在目前學(xué)界尚未有一致認(rèn)可的、關(guān)于“施耐庵”生平事跡的材料的情況下,對(duì)了解“施耐庵”的思想與志趣也許能提供一個(gè)視角。

現(xiàn)移錄賦文如下:

越有搢紳先生,宦居于楚。門不容車,室僅環(huán)堵。楹敧不支,壁壞不補(bǔ)。旁招日星,上漏風(fēng)雨。蓬藋之與隣,泉石之為伍。榜曰:“百耐之庵”,日冥棲而燕處。有華軒大夫、文袴公子,聞其風(fēng)聲,議論飈起,偕謂:“先生之處世也,泉茗日飲,黍稻時(shí)炊,不若老釋之徒能耐渴饑。冬衣纊綿,夏服苧,不若貊粵之人能耐寒暑。步履舒徐,不耐勞憊。行峻潔清,不耐污穢。一耐之不能,而況于百乎?”

于是先生之高第弟子相與爭(zhēng)之曰:“昔者,先生年少氣銳,謂勛業(yè)可指取有,謂名節(jié)可戾契致,大欲覬廟堂之尊,小猶希藩臬之位,頤指而左右奔趣,跬步而前后呵衛(wèi),志得敷于時(shí),名得焯于世也。然而數(shù)奇不耦,志屈不伸,名僅齒于鄉(xiāng)舉,秩不班于朝紳。隨牒遠(yuǎn)仕,荒陬寂濱。棲棲壇杏,采采頖芹。屹若槁壤之木,塊若枯池之鱗。于是下隸庸夫,樵人牧稚,行偕友朋,話相汝?duì)枺壬椭湃舨获霾豁X钬钣路颍亟卣涀樱鈾M侵,巧言深詆,先生耐之,視若一蚊一蟻。同寅并座之儒,鼓篋踵堂之士,或逝梁而贊蘇,間彎弧而射羿,先生耐焉,不怨不忮。列藩專城之官,衣繡持斧之使,或怙寵而作威,亦竊權(quán)而張勢(shì),先生耐焉,不侮不畏。至若嗟粥不啜,盜泉不,耐茲饑渴,列仙不如。炎天盛服,雪夜劬書,耐茲寒暑,胡粵不殊?皓齒傾國(guó),翠笄倚門,先生耐之,寧樂綦巾。盛富賈怨,積財(cái)囮兇,先生耐之,四壁寧空。五侯之地,先生耐而不至。七貴之門,先生耐而不趨。驚枕若馬,運(yùn)甓若陶,晨朝吃吃,不耐何勞?裸裎與偕,舊惡罔記,行兼惠夷,不耐何穢?在昔宣尼不報(bào)無道,亦有子淵犯而不校,耐之上也。出胯不辭,起為漢將,唾面不拭,任為唐相,耐之次也。獨(dú)不見夫十月之雷乎,形藏地中,可掘而食,及其奮迅,則震撼乎八極。又不見夫百川之源乎,濫觴于土,可壅而止,及其決溢,則奔注于四海。龍耐而蟄,乃躍于淵。鵬耐而伏,乃翔于天。故事必有忍而后有濟(jì),人有不為而后可以有為。子焉知先生之能耐?又焉知耐道之盛至于斯?”

于是二子慚伏而去。先生聞之,顧弟子曰:“誰(shuí)使?fàn)柖嘌栽眨俊辈慈欢荩H欢帲e一世之,無足以芥其靈府也。②

細(xì)讀這篇賦,首先要明確這篇賦寫作的本事問題。這篇賦的作者楊守陳(1425—1489),字維新,號(hào)晉庵,鄞縣(今浙江寧波)人。祖范,有學(xué)行,曾教守陳以精思實(shí)踐之學(xué)問。景泰二年(1451)進(jìn)士,擢翰林院庶吉士。后在家居喪七年。天順二年(1458)服滿,授編修。成化初,為經(jīng)筵講官,八年(1472)遷侍講學(xué)士,名重一時(shí)。參與修《英宗實(shí)錄》《宋元通鑒綱目》及編《文華大訓(xùn)》。孝宗嗣位,授吏部右侍郎,修《憲宗實(shí)錄》,擔(dān)任副總裁。弘治改元,因史事繁忙,乞解部務(wù),乃以吏部右侍郎兼詹事府,專門從事史館工作。二年卒。謚文懿,贈(zèng)禮部尚書。著有《楊文懿公文集》等著作二十余種。楊守陳屬鏡川楊氏(今櫟社楊家),與其弟楊守阯、楊守隨、楊守隅、楊茂元皆為進(jìn)士出身,號(hào)稱“一門五進(jìn)士”,與楊守阯曾對(duì)掌南北翰林,同為尚書,又“一門兩尚書”,一時(shí)傳為佳話,著績(jī)文壇③。

這篇賦也收錄在《楊文懿公文集》卷六《東觀稿》中。《東觀稿》題下有自注曰:“起己卯天順三年(1459),盡丁亥成化三年(1467);自三十五歲至四十三歲所作。”這篇賦是楊守陳在三十五至四十三歲之間,為同邑的好友章廷玉的燕處之齋“百耐庵”題作,賦前有一段序:

吾邑章先生廷玉,始自鄉(xiāng)舉高第,累官重慶府教授,所在名其燕處之齋曰“百耐庵”,而求搢紳之言,積成大卷矣。閑來京師,復(fù)屬余言。余閱其卷,則寶墨華潤(rùn),天葩陸離,乃楚王殿下之文與書冠于其首。蓋先生之子銳被選為亞中大夫、宗人府儀賓,故獲寵賁若此,而諸作亦皆彬然可觀也。從而問其所以百耐者,則曰:“忿欲之火熾于中,不耐則不能修德;毀譽(yù)榮辱之戟森乎外,不耐則不能聽天。吾為一文學(xué)而宴然處之,若都尊官享重祿者,其耐之功邪!”余旨其言乃為賦之。

章廷玉也是浙江鄞縣人,名氣不大,倒是他的兒子章銳,字元進(jìn),成化八年(1472)進(jìn)士,歷任刑部,剖析滯獄,如老吏出,后知鳳陽(yáng)府。賦序中說章銳“被選為亞中大夫、宗人府儀賓”,明代官銜按照品級(jí)分為九品,從三品官的文官初授為“亞中大夫”。章廷玉少年時(shí)也曾年輕氣盛,才氣縱橫,有渴望建功立業(yè)的雄心壯志,但因?yàn)槊径噔叮粲舨坏弥荆驴嗉拍鼗戮釉诔兀T室狹小,窗破壁壞,只能與草木、泉石比鄰而居,以“一文學(xué)而宴然處之”,于此也可見其“耐之功”。這篇賦為章廷玉而寫,運(yùn)用賦體的主客問答格式,通過“華軒大夫、文袴公子”與“高第弟子”的對(duì)話,把主人的“耐道”敷陳而出。

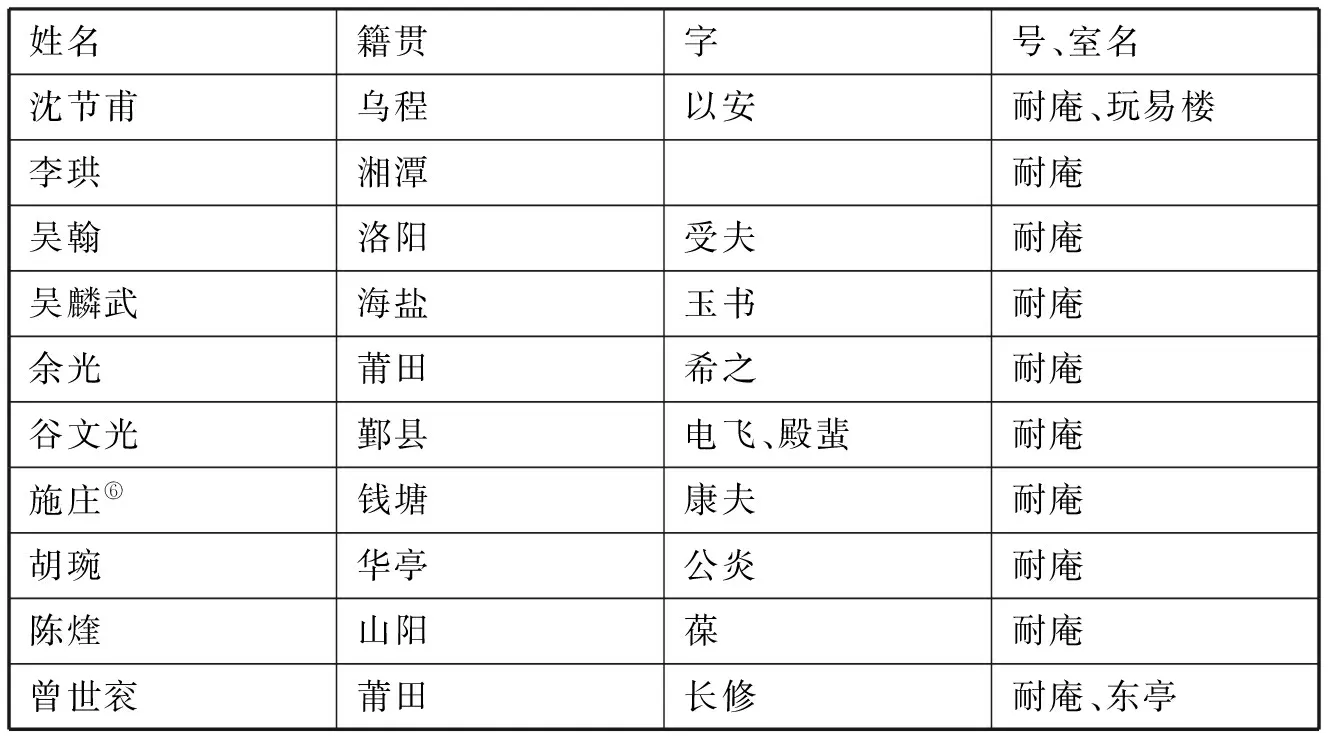

其次是“耐庵”史的問題。這篇賦中的“耐庵”之名是章廷玉的燕處之齋名。《水滸傳》的作者施耐庵之“耐庵”,究竟是名、字,還是號(hào)、齋名呢?主要有兩種觀點(diǎn):一是張惠仁先生認(rèn)為:“由于‘號(hào)’是自己創(chuàng)作的,直寫心聲,有所寄情,有所寓意。……以‘耐庵’二字與‘肇瑞’‘彥端’比較,耐庵是號(hào)無疑,‘耐’字一詞,凝聚著他顛簸、動(dòng)蕩的生活遭遇。”④另一個(gè)是1952年《文藝報(bào)》第21期提供的《興化縣續(xù)志》卷十四補(bǔ)遺王道生撰《施耐庵墓志》謂:“公諱子安,字耐庵。”要弄清這個(gè)問題,我們不妨梳理一下“耐庵”史。自取別號(hào)或齋名的歷史,隋唐時(shí)期其實(shí)還不很普遍,宋代才逐漸多了起來,元明已相率成風(fēng),至清代最為突出。自宋末元初人耐庵(或者說就是施耐庵)以后,以“耐庵”為號(hào)(或室名)的人,逐漸多了起來。初步統(tǒng)計(jì),明代以“耐庵”為號(hào)(或室名)的人,列表如下⑤:

姓名籍貫字號(hào)、室名沈節(jié)甫烏程以安耐庵、玩易樓李珙湘潭耐庵吳翰洛陽(yáng)受夫耐庵吳麟武海鹽玉書耐庵余光莆田希之耐庵谷文光鄞縣電飛、殿蜚耐庵施莊⑥錢塘康夫耐庵胡琬華亭公炎耐庵陳煃山陽(yáng)葆耐庵曾世袞莆田長(zhǎng)修耐庵、東亭

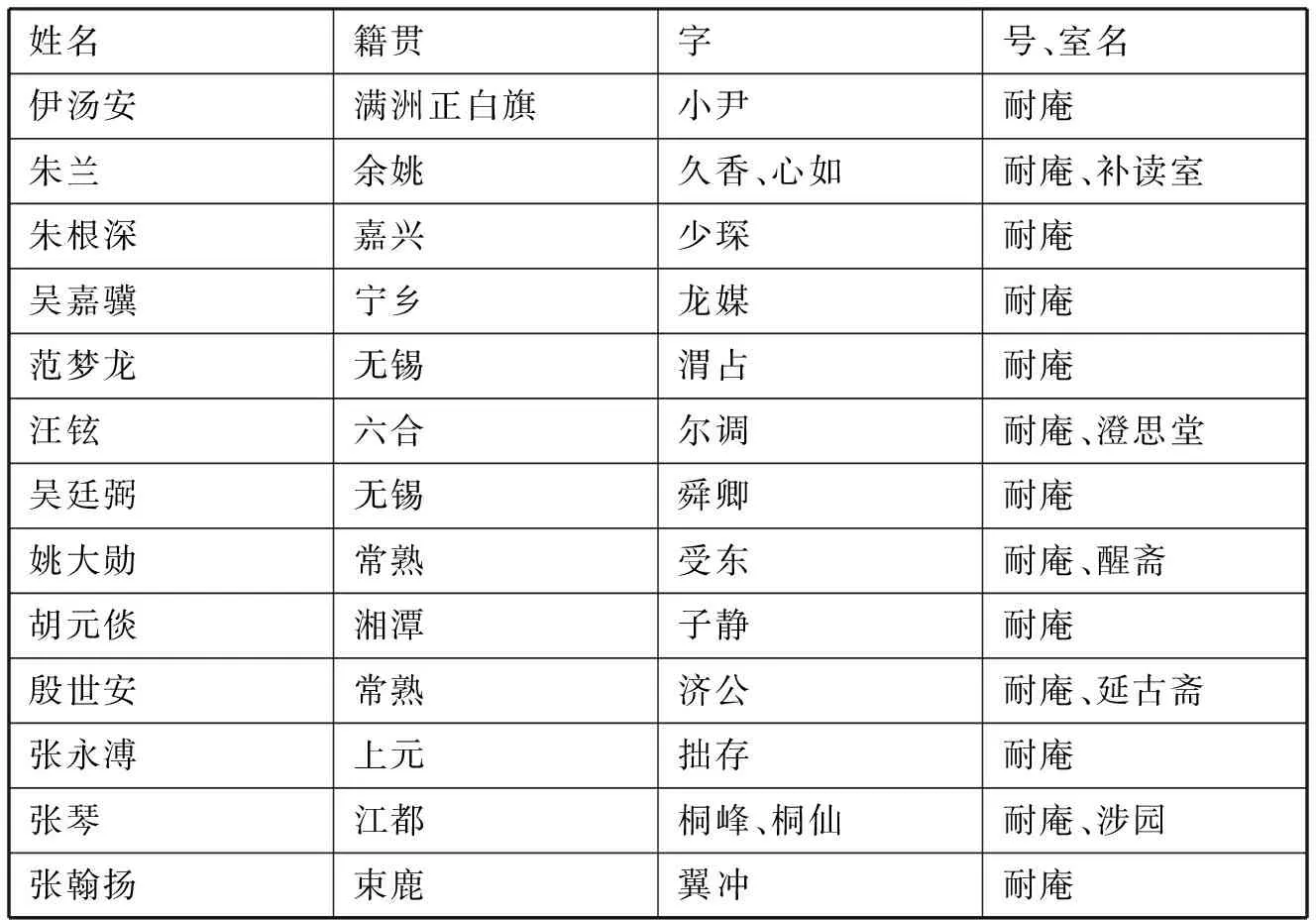

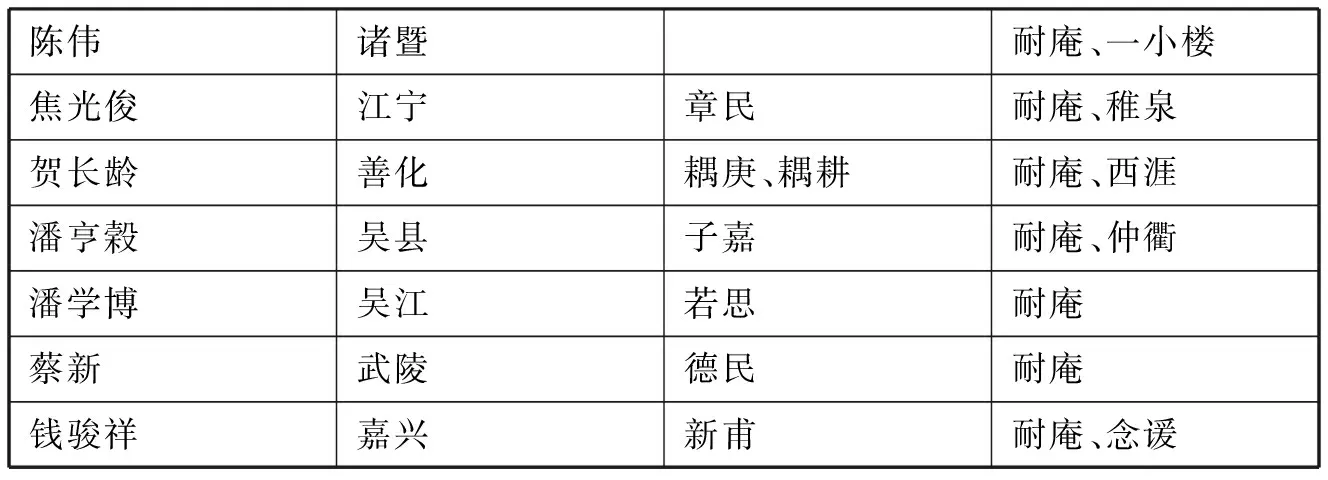

清代以“耐庵”為號(hào)或室名的人非常多,大致列表如下:

姓名籍貫字號(hào)、室名伊湯安滿洲正白旗小尹耐庵朱蘭余姚久香、心如耐庵、補(bǔ)讀室朱根深嘉興少琛耐庵吳嘉驥寧鄉(xiāng)龍媒耐庵范夢(mèng)龍無錫渭占耐庵汪鉉六合爾調(diào)耐庵、澄思堂吳廷弼無錫舜卿耐庵姚大勛常熟受東耐庵、醒齋胡元倓湘潭子靜耐庵殷世安常熟濟(jì)公耐庵、延古齋張永溥上元拙存耐庵張琴江都桐峰、桐仙耐庵、涉園張翰揚(yáng)束鹿翼沖耐庵

陳偉諸暨耐庵、一小樓焦光俊江寧章民耐庵、稚泉賀長(zhǎng)齡善化耦庚、耦耕耐庵、西涯潘亨榖吳縣子嘉耐庵、仲衢潘學(xué)博吳江若思耐庵蔡新武陵德民耐庵錢駿祥嘉興新甫耐庵、念諼

據(jù)楊廷福、楊同甫二先生編纂的《明人室名別稱字號(hào)索引》《清人室名別稱字號(hào)索引》統(tǒng)計(jì),明、清兩代共有30余人以“耐庵”為號(hào)(或室名),而無一人以“耐庵”為字的。

施耐庵為什么叫“耐庵”?施耐庵的“家鄉(xiāng)”流傳著這樣一個(gè)傳說:

施耐庵在江陰游學(xué)時(shí),祝塘鎮(zhèn)的大財(cái)主徐麒請(qǐng)他來東林庵講學(xué)。有一天,施耐庵寫到《水滸傳》中石秀智殺裴如海,頭陀敲木魚一段,突然想到了東林庵珍藏的木魚木槌,心中疑惑不解。便向徐麒問道:“你為何這般珍視這個(gè)木魚木槌?”徐麒道:“這庵里原先住著一位老和尚,法名慧能。這個(gè)慧能念經(jīng)拜佛,用心極誠(chéng),潛心念經(jīng),堅(jiān)持不懈,你看,這木魚的凹陷處就是他敲了三十年的結(jié)果。我常常帶孩子來看,想讓他們懂得,念書、做學(xué)問就是要專心致志。”施耐庵聽了,連連點(diǎn)頭,若有所思:“我們寫書,也要有慧能和尚那種鍥而不舍的精神才行啊!”事后,他提筆蘸墨,寫了“耐庵”兩個(gè)斗大的字,貼到門楣上面,意這思是告誡自己要排除一切困難,寫好《水滸傳》。⑦

這個(gè)傳說是說施耐庵寫了“耐庵”二字,貼在門楣上,倒也可以說是“燕處之齋名”,或者說施耐庵以“齋名”為“號(hào)”。為什么會(huì)有如此多的人以“耐庵”為號(hào)呢?這篇賦文所敷陳的“耐道”或許能夠給我們提供一些解釋。

三、“耐道”內(nèi)涵、耐庵情思與《水滸傳》思想主題

“賦者,敷也,敷陳其事而直言之者也”,以“賦”這種文體來鋪陳“耐道”,當(dāng)更能彰顯“耐道”的內(nèi)涵。《百耐庵賦》賦文末云“又焉知耐道之盛至于斯”,何謂“耐道”?賦文首先演繹出六組鋪排,敷陳“耐道”的十二個(gè)具體所指:耐山林村野的孤獨(dú)與寂寞、耐勇夫小人的盛氣與巧言、耐功名、耐強(qiáng)權(quán)、耐饑渴、耐寒暑、耐美色、耐富貴、耐攀附官宦、耐趨附貴族、耐勞作、耐污穢。接著運(yùn)用四個(gè)典故闡明“耐道”的層次。“宣尼不報(bào)無道”,典出《禮記·中庸》:“子路問強(qiáng)。子曰:‘南方之強(qiáng)與?北方之強(qiáng)與?抑而強(qiáng)與?寬柔以教,不報(bào)無道,南方之強(qiáng)也,君子居之。’”朱熹《四書章句集注》中注釋說:“南方風(fēng)氣柔弱,故以含忍之力勝人為強(qiáng),君子之道也。”“耐道”是“君子之道”,是南方的“含忍”之道。“子淵犯而不校”,典出《論語(yǔ)·泰伯》:“曾子曰:‘以能問與不能,以多問于寡;有若無,實(shí)若虛;犯而不校。’”通俗地說,就是受到別人的觸犯或無禮也不計(jì)較,魯迅在《墳·論費(fèi)厄潑賴應(yīng)該緩行》一文中說:“犯而不校是恕道。”孔子、曾子的“耐”是“耐之上”。“出胯不辭,起為漢將”是西漢名將韓信受胯下之辱的典故。“唾面不拭,任為唐相”,典出《新唐書·婁師德傳》:“其弟守代州,辭之官,教之耐事。弟曰:‘有人唾面,潔之乃已。’師德曰:‘未也,潔之,是違其怒,正使自干耳。’”別人往自己臉上吐唾沫,不擦掉而讓它自干,這是受了污辱后的極度容忍。韓信、婁師德的“耐”是“耐之次”。最后以四對(duì)類比點(diǎn)出“耐道”的要素是藏、容、蟄、伏。歸根到底,“耐道”的核心在于“容忍”,即“有忍”、“有不為”,其目的在于“有濟(jì)”、“有為”。明人張萱編撰《西園聞見錄》時(shí)收錄了這篇賦,將該賦著錄在“容忍”篇中⑧,意亦于此。

清人浦銑在《復(fù)小齋賦話》中稱贊楊守陳的《百耐庵賦》“可當(dāng)座右銘”⑨。古人取“耐庵”為號(hào)、為書齋名,大概都有以此為“座右銘”之意。清人孫奇逢在日記中,有“題耐庵”一條云:

孟南讀書渥城,索為書齋題額,予以“耐庵”二字令公勇題之。公勇請(qǐng)“耐”字之旨,予曰:“一人有一人之耐,一時(shí)有一時(shí)之耐,耐固不同矣。然其大旨居家宜耐淡薄,不淡薄則不能明志,居心宜耐寧?kù)o,不寧?kù)o則不能致遠(yuǎn)。武侯是大有耐性人,從古英雄豪杰,未有不能耐而能有濟(jì)者也。”公勇曰:“善。”遂欣然操筆而書之。⑩

孫氏的“耐旨”是“耐淡薄”“耐寧?kù)o”,其實(shí)也不出《百耐庵賦》中的“耐道”內(nèi)涵,均是在“耐”中“有濟(jì)”,“施耐庵”的“耐道”或也可在此中取義。

施耐庵能詩(shī)、能詞,《水滸傳》中存錄有他的詩(shī)詞數(shù)十首,但除此之外,不曾留下什么詩(shī)詞佳作。他的遺曲《秋江送別》,或可從一個(gè)側(cè)面反映施耐庵的“耐庵”情思:

施耐庵遺曲——秋江送別即贈(zèng)魯淵道原、劉亮明甫

[新水令]西窗一夜雨蒙蒙,把征人歸心打動(dòng)。五年隨斷梗,千里逐飄蓬。海上孤鴻,飛倦了這黃云隴。

[駐馬聽]落盡丹楓。莽莽長(zhǎng)江煙水空。別情一種,江郎作賦賦難工。柳絲不為系萍蹤;茶鐺要煮生花夢(mèng)。人懵懂,心窩醋味如潮涌。

[沉醉東風(fēng)]經(jīng)水驛,三篙波綠;問山程,一騎塵紅。恨磨穿玉洗魚,怕唱徹瓊簫鳳。盡抱殘茗宛詩(shī)筒,你向西來我向東,好倩個(gè)青山互送。

[折桂令]記當(dāng)年邂逅相逢,玉樹蒹葭,金菊芙蓉,應(yīng)也聲同。花間嘯月,竹里吟風(fēng)。夜聽經(jīng)趨來鹿洞。朝學(xué)書換去鵝籠。笑煞雕龍,愧煞雕蟲。要論交白石三生,要惜別碧海千重。

[沽美酒]到今日,短檠前,倒碧筒;長(zhǎng)鋏里,掣青鋒。更如意敲殘王處仲。唾壺痕,擊成縫,蠟燭淚,滴來濃。

[太平令]便此后,隔錢塘南北高峰,隔不斷別意離宗,長(zhǎng)房縮地恐無功,精衛(wèi)填波何有用?你到那山窮水窮,應(yīng)翹著首兒望儂。莽關(guān)河,有月明相共。

[離亭宴帶歇指煞]說什么草亭南面書城擁:桂堂東角琴弦弄,收拾起劍佩相從。撩亂他落日情,撩亂他浮云意,撩亂他順風(fēng)頌。這三千芥子,多做了藏愁孔。便傾盡別筵酒百壺,猶嫌未痛。那堤上柳,贈(zèng)一枝,井邊梧,題一葉,酒中梨,傾一甕。低徊薜荔墻,惆悵薔薇櫳,待他日鶴書傳奉。把兩字兒平安,抵黃金萬(wàn)倍重。

耐庵施肇瑞譜于秋燈閣

這首曲是鹽城人周夢(mèng)莊先生于1936年5月13日在白駒鎮(zhèn)施氏宗祠中遇一施逸琴先生所抄,收入其《水滸傳本事考》中,全套七曲,屬于元曲中雙調(diào)體系。此曲落款署作“耐庵施肇瑞譜于秋燈閣”。“肇瑞”蓋是為耐庵的字;“秋燈閣”或是耐庵書齋名。魯淵字道原,浙江淳安人,元進(jìn)士。張士誠(chéng)稱王,聘為博士。洪武初,不出,卒于故里。劉亮,字明甫,吳郡人,元末曾仕于張士誠(chéng),后離去。兩人之名均曾見于史籍。他們與施耐庵一度共事,又在張敗死前先后離開蘇州,因其政見相合,性情相投,遂有此送別之曲。其寫作時(shí)間當(dāng)在元至正二十三年(1286)九月,地點(diǎn)在張士誠(chéng)占領(lǐng)下的蘇州。魯淵辭去博士之職,正在這個(gè)時(shí)候,題名《秋江送別》正相吻合。與一般朋友之間的離愁別緒不同,這首曲子一開始就顯露“歸心”,希望在一個(gè)平淡無奇的生活中度日,但因現(xiàn)實(shí)境況,讓人膽寒,只好擊劍狂舞,唱起“老驥伏櫪,志在千里”的“壯歌”,可是最終還是歸于“平安”二字。這首曲子的情思總體上是由“歸心”到“壯歌”,再到“平安”,這是符合“耐道”的“耐庵”情思。

《水滸傳》在思想主題上面有個(gè)鮮明的傾向性,即歌頌敢于向強(qiáng)權(quán)、奸佞、邪惡勢(shì)力作斗爭(zhēng)的英雄豪杰。但值得注意的是,這些英雄豪杰多是受到強(qiáng)權(quán)的欺壓,奸佞的排擠以及邪惡的陷害,被“逼”無奈才走上梁山的道路,如禁軍教頭林沖奉公守法,逆來順受,可是最終被害得夫妻離散、家破人亡。王進(jìn)本是一個(gè)無辜良民,但被逼得逃亡異鄉(xiāng),最終不得不走向梁山……這些英雄們的“耐”力都是驚人的。以宋江最為典型。宋江本是一個(gè)忠于職守、循規(guī)蹈矩的能干押司,“殺惜”后,宋江只好逃亡江湖,流落異地,但一再拒絕上梁山入伙,直到最后在蔡氏家族直接控制下的江州,遭受到了極大的迫害,第三次身陷囹圄,當(dāng)他被綁赴法場(chǎng)臨刑的危險(xiǎn)時(shí)刻,梁山泊英雄們大鬧江州,劫了法場(chǎng)之后,實(shí)在無路可走,才終于走上了梁山,這是宋江人生的第一大轉(zhuǎn)折:從“耐”走向“有為”。宋江上梁山后,先輔佐晁蓋,坐第二把交椅,后又接替晁蓋的尊位,做了梁山泊的統(tǒng)帥,然后是統(tǒng)領(lǐng)大軍,不斷攻城略地,取得了輝煌的勝利。可就是在梁山泊形勢(shì)一片大好,有可能圖王霸業(yè)、逐鹿中原的時(shí)候,宋江率領(lǐng)眾英雄全伙接受朝廷招安。宋江曾在潯陽(yáng)樓上“臨風(fēng)觸目,感恨傷懷”,在壁上題詞曰:“自幼曾攻經(jīng)史,長(zhǎng)成亦有權(quán)謀。恰如猛虎臥荒丘,潛伏爪牙忍受。……”潯陽(yáng)樓上題反詩(shī),這是宋江向整個(gè)壓迫他的社會(huì)發(fā)出的反抗宣言書,但“潛伏”“忍受”還是他的思想傾向。宋江在菊花會(huì)上即席賦詞《滿江紅》最后一句云:“望天王降詔早招安,心方足。”心還在于安,在于“耐”。宋江人生的第二大轉(zhuǎn)折是接受招安:由“有為”又走向“有不為”。《水滸傳》的一個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)作主旨就是:耐——有為——有不為,忍耐,反抗,最后接受招安。

注:

① 參見王利器《〈水滸全傳〉是怎樣纂修的?》(《文學(xué)評(píng)論》1982年第3期)、黃霖《宋末元初人施耐庵及“施耐庵的本”》(《復(fù)旦學(xué)報(bào)》1982年第6期)二文。

② [清]陳元龍編《歷代賦匯》之《補(bǔ)遺》卷十一,鳳凰出版社2004年影印本,第697頁(yè)上。

③ 楊守陳生平事跡據(jù)(清)錢維喬《(乾隆)鄞縣志》卷十五“楊守陳傳”整理,清乾隆五十三年(1788)刻本。同邑的章廷玉之子章銳的小傳,緊隨楊守陳之后。

④ 張惠仁《施耐庵的名、字、號(hào)及其生卒年新論》,《北京社會(huì)科學(xué)》1999年第4期。

⑤ 按:列表中的人物字、號(hào)據(jù)楊廷福、楊同甫編《明人室名別稱字號(hào)索引》(上海古籍出版社2002年)、《清人室名別稱字號(hào)索引》(增補(bǔ)本,上海古籍出版社2001年)增補(bǔ)而成。

⑥ 按:現(xiàn)存關(guān)于施莊的資料很少,漢代王充的《論衡》(明天啟本)有施莊所作《序》一篇,末題:“皇明天啟六年,歲在丙寅,七月既望,錢唐擁書人施莊康夫氏書于南郭草堂。”又(清)丁丙編撰《武林坊巷志》載:“施莊,字康夫,居紫陽(yáng)山。少貧,力學(xué),左方伯吳某極重之,延上座。莊衣大布衣,著高齒屐,踞客位,高談古今,燭跋不使去。義烏傅巖奇其才,以妹妻之。巖成進(jìn)士,而莊屢躓浙闈,設(shè)館鳳山之陽(yáng),戶外屨恒滿,武林號(hào)為施氏學(xué)。”浙江人民出版社1986年版,第二冊(cè)第177頁(yè)。

⑦ 《施耐庵為什么叫“耐庵”》,詳載寧稼雨先生著《水滸別裁》,中國(guó)人民大學(xué)出版社2007年版,第19-20頁(yè)。本段文字據(jù)此壓縮而成。

⑧ [明]張萱《西園聞見錄》卷十四,題曰“百耐庵銘”,民國(guó)哈佛燕京學(xué)社印本。

⑨ [清]浦銑《復(fù)小齋賦話》卷下,清乾隆五十三年(1788)刻本。案:浦著原寫作“楊守阯”,當(dāng)為“楊守陳”之誤。

⑩ [清]孫奇逢《孫征君日譜錄存》卷十八“康熙元年(1622)壬寅七十九歲九月三十日”,清光緒十一年(1885)刻本。

*本文系安徽省重點(diǎn)教學(xué)研究項(xiàng)目“高校理論課教師隊(duì)伍建設(shè)的研究與實(shí)踐”(項(xiàng)目編號(hào):2013SZXM057)階段性成果。

作者單位:安慶師范大學(xué)

責(zé)任編輯:王思豪