駕駛一艘飛船

伊利瑪·盧米斯+張唯誠

托德·巴伯并不是天文學家或者行星科學家,而是一位推進系統工程師,他幫助科學家探索小行星帶,并且發揮了關鍵性的作用——因為小行星探測器“黎明”號的飛行正是由他操控的。

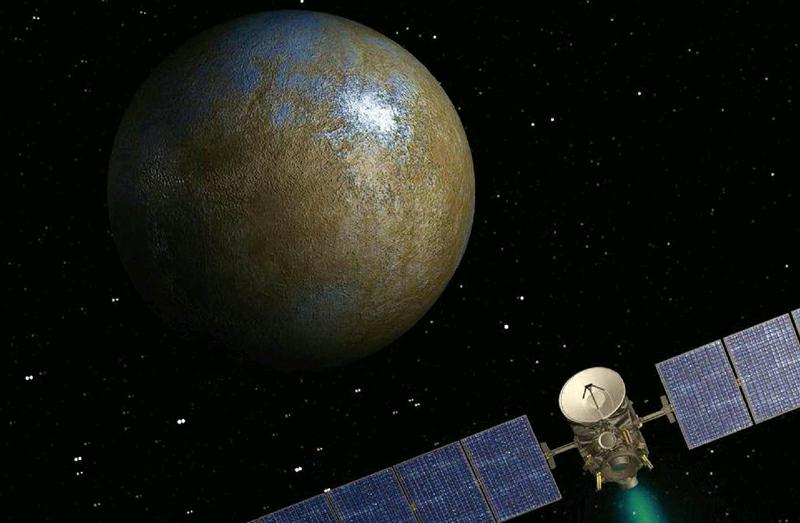

“黎明”號的任務是揭示灶神星和谷神星的奧秘。這兩顆星球都位于小行星帶,是其中的“大個頭”。“黎明”號對這兩顆星球的訪問有助于我們理解太陽系是如何形成的。

作為美國航空航天局噴氣推進實驗室的工程師,巴伯此前為“好奇”號火星漫游車和“卡西尼”號土星探測器的太空任務工作過。現在,他又被邀請加入“黎明”號團隊,為“黎明”號工作,這讓他非常興奮。

小行星帶很大,是一圈由太空巖石組成的環形碎片云,飄浮在火星和木星之間。科學家相信,那些碎石是太陽系形成時行星留下的殘余物,研究它們會得到有關行星如何演化形成的相關線索。

“黎明”號的探測目標是小行星帶中最大的兩顆天體。其中,灶神星是個干燥的巖石天體,很像內太陽系中的行星,如火星和地球;谷神星則更像外太陽系中的冰質衛星。美國航空航天局的科學家希望通過研究這兩個天體了解太陽系中的兩種不同環境,它們使灶神星和谷神星顯得很不相同。

巴伯是2014年加入“黎明”號團隊的,當時“黎明”號已經完成了對灶神星的探測,正在飛往谷神星。按照計劃,“黎明”號要先接近谷神星,然后降低高度進入谷神星的軌道。它要越飛越低,實現對谷神星的成像,并繪制這顆矮行星的地貌。在那樣的低軌道上,“黎明”號對谷神星的探測會一直進行下去,直到燃料耗盡。

然而,巴伯來到“黎明”號團隊還不到三個星期,就遇到了問題。“黎明”號突然向谷神星偏轉,接著關掉引擎,停止工作,進入了安全模式。這是在異常情況發生時,“黎明”號實施的自我保護。

要知道,“黎明”號每停工1天,抵達谷神星的時間就會推遲9天。這樣,在和谷神星的“比賽”中它將遠遠落后,以致最終無法進入谷神星的環繞軌道。

為了搞清楚究竟發生了什么,并確定修復方案,巴伯和他的新隊友夜以繼日地工作。隨著時間的推移,他們的歡喜和憂愁已經和“黎明”號緊緊聯系在一起。他們喜歡這個小小的探測器,并且時刻努力確保它的平安。巴伯說:“我們覺得探測器很像人,它們有各自的性格和怪癖。當你的家人出了什么問題時,你一定會放下所有事情去幫助他。對于探測器,我們也有了這種感覺。”

4天后,他們終于查出了問題,一顆微小的放射性顆粒撞擊了探測器,破壞了它的電子元件。為了修復“黎明”號,他們向探測器發送了精確的無線電指令,指示它采取行動。很快,他們得到了回復,“黎明”號恢復正常,每個人都如釋重負。巴伯回憶說,“噴氣推進實驗室為我們搞了一個比薩派對以示慶賀”。

但巴伯的使命并沒有結束。即使“黎明”號完成了從灶神星前往谷神星的旅行,于2015年3月抵達了谷神星,巴伯依然要引導它飛行。當科學家需要拍照時,“黎明”號必須對準谷神星,然后將天線指向地球以便把照片發回地面。在這個過程中,巴伯通過操控推進器駕駛“黎明”號。他說:“我操控它直行、轉彎,前往小行星或者離開小行星。”“黎明”號上的推進器可以啟動小火箭來調整它前進的方向。

巴伯還要檢查燃料箱的壓力和溫度,監視推進器閥門的閉合,確保推進系統工作正常,仔細復核每個動作是否正確,因為任何錯誤都可能導致探測器墜毀。巴伯說:“對于發往探測器的每個指令,我們都必須非常小心,一定要保證不會讓它做出什么愚蠢的動作。”

在“黎明”號團隊中,巴伯最高興的事就是分享“黎明”號的新發現。他說:“當最新的圖片傳回來時,我和科學家就在現場,我非常高興最先看到了它們。”