鏖戰36天 接你回家

趙原++王寶證++王開心

2015年12月25日7時56分,山東省平邑縣萬莊石膏礦區玉榮石膏礦發生坍塌,有29名作業人員被困井下。事故發生后,淮南礦業集團接到國家安全監管總局救援指令,立即安排相關人員前往救援,由此拉開一場長達36天的生命救援大接力。

2015年12月25日7時56分,山東省平邑縣萬莊石膏礦區玉榮石膏礦發生坍塌,有29名作業人員被困井下。事故發生后,淮南礦業集團接到國家安全監管總局救援指令,立即安排相關人員前往救援,由此拉開一場長達36天的生命大接力。

當晚9時,淮南礦業集團首批支援玉榮石膏礦礦難救援的隊伍集結完畢,急速行駛了近600 km,在26日凌晨5時到達玉榮石膏礦救援現場。

同時,淮南礦業集團勘探處一工區副主任張德福接到勘探處調度電話,緊急抽調22名職工,調集大型裝備和保障物資。12月26日15時30分,隊伍整裝出發,27日1時30分抵達救援指定位置。

淮礦現代物流公司主要擔負著淮南礦區物資配送的任務。在12月26日上午接到調度指令后,緊急安排所屬倉儲配貨聯運分公司按照勘探處設備選型、數量,調配車輛和物資,耗時不過3 h。

“不可能”的打鉆

勘探處雖有著多次煤礦重大事故的搶險經歷,但參與石膏礦救援還是第一次。事發礦區地質結構極其復雜,從地表至井下巷道頂板的直線距離220 m,包含有表土層、灰巖層、砂巖層和石膏層四個地層。除了表土層外,其他三個地層中均夾雜石灰巖,還有兩個含水層,鉆頭極易被卡住。此外,大面積坍塌發生后地層極不穩定,井筒持續塌方,不斷有水、泥漿、砂石等涌出,給鉆孔成井帶來極大的困難。

一般來說,打通井下救援通道是最常用的救出被困人員的方式,但很快該方案被現實擊打得粉碎。井下巷道坍塌嚴重,冒落的石塊有的重達十幾噸甚至幾十噸,救援人員強行打通、修復支護的巷道遭到反復破壞,掘進極其緩慢。加之井下坍塌仍在接二連三發生,淤泥和積水位置節節攀升,救援隊員自身安全受到極大的威脅。1月3日,井下巷道多處出現垮落,附近地面形成直徑15 m、深11 m的塌陷坑。為防止井下再次發生大面積冒落造成救援人員傷亡,救援指揮部不得不命令井下救援人員全部撤出,井下救援工作被迫中止。

原本并非首選的大口徑鉆機打孔救援方案,成為唯一可行的辦法,而且只許成功!“當時的心理壓力特別大,尤其是指揮部通知我們,5號孔已經是唯一的救生通道的時候。” 勘探處一工區黨支部書記李友俊回憶道。

2016年1月1日,勘探處一工區施工3號孔的第一天,松軟石膏層就給隊員們來了個下馬威:盡管大口徑救生鉆機的潛孔錘不停地旋轉“捶擊”著地層,可第一天施工,只進了十幾米,不及正常施工進度的1/3。原來,潛孔錘最大的優點是善于在硬巖中鉆進,遇著軟巖層就像一拳頭打在了棉花上,有勁使不上。

由于3號孔施工中巨大的沖擊震動,也在威脅著2號孔生命通道的安全。指揮部權衡后決定停止施工3號孔,挪移孔位至5號孔,仍交由淮南礦業救援隊施工。

臨危授命,勘探處副處長丁同福清楚知道其中的責任。可提高在松軟地層條件下的鉆進是無論如何都繞不開的難題。

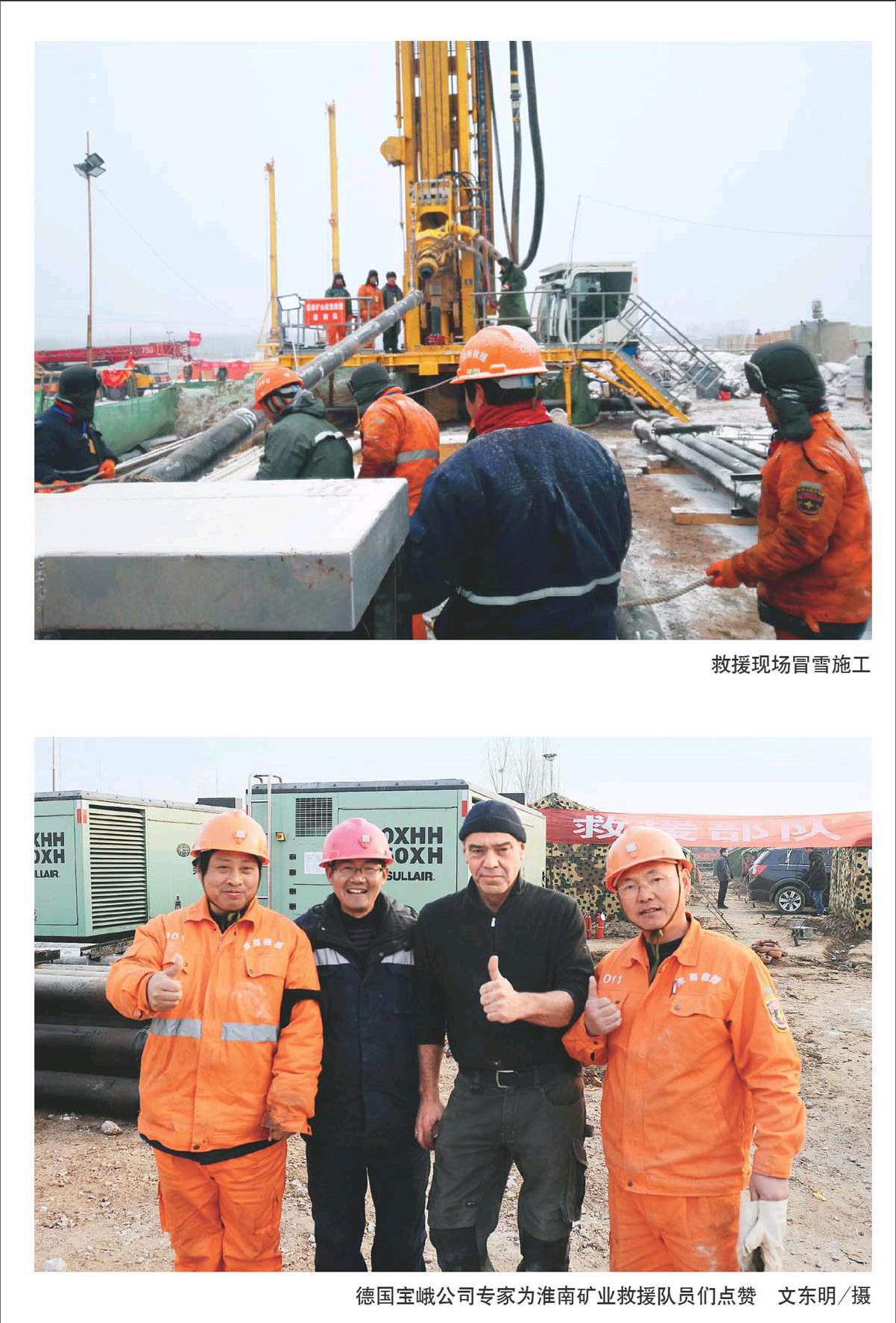

“能否上旋挖鉆機試試看。”前來支援的德國寶峨公司專家給出了建議。旋挖鉆機是一種專門對付松軟地層等復雜條件的上佳裝備,重達56 t,最大直徑可達3 m。有了旋挖鉆機做開路先鋒,施工迅速進展至54 m。這也極大地增添了勘探處職工繼續作業的信心。

自54 m向下,根據地質條件的變化,勘探處果斷將旋挖鉆機更換為RB—T90大口徑救生鉆機。別看這一小小工序上的變化,需要極大的自我挑戰的勇氣。因為勘探處職工接受該裝備的培訓不過10多天,實訓時也僅打過直徑為311 mm、85 m深的試驗孔。

隊員們一邊施工一邊分析鉆進參數,并根據鉆壓、轉速、風量調整鉆進,穩步推進,結果施工鉆進速度大幅提高,每小時達到了4~5 m。

1月8日晚上8時30分,孔深至170.1 m處需起鉆。盡管拉力增加到正常的10倍,孔內鉆具卻紋絲不動。

“垮孔了!”丁同福最擔心的事還是發生了:鉆頭被牢牢卡死在鉆孔內。直徑711 mm的潛孔錘鉆頭深陷地下170 m,而且被深埋了整整20 m的鉆屑。

“處理鉆渣特別困難,好多次眼看就要處理好了,但是一接班又回到原點,還要重新再進行清理。”想起當時的艱辛,勘探處一工區工程師文東明深有感觸。

1月23日,鉆孔施工終于到達216.05 m,離打通的巷道近在咫尺了。然而,威脅再次降臨。在起鉆后孔壁再次坍塌,202~209 m段被堵實。

“不能再讓垮孔的現象重演了。”丁同福思考再三,提出向下再打10 m,作為沉淀池,萬一垮孔,掉落的巖石只會掉進沉淀池內,同時再下一路套管,屏蔽垮孔段。

最終成孔的5號孔僅偏離巷道0.8 m,完全控制在施工誤差范圍之內。

“復雜的地層,殘酷的環境,復雜的孔內事故,非常規操作處理,在不可能的情況下將鉆孔打成功,非常了不起!”德國專家向丁同福豎起了大拇指。

1月28日,井下被困礦工終于打通與5號救生鉆孔的連接通道。救援人員通過鉆孔在地面監控視頻里看到,4名被困礦工通過連接通道伸出手,在攝像頭下擺了一擺。這一擺手,讓所有救援人員激動萬分。

為了那一刻,指揮部及參與救援的人們足足等待了一個多月!

提人方案之爭

鉆孔施工結束了,提人的問題現實而又急迫,如何把人從220多米深(相當于60多層樓高)的井下安全地提上來,且離被困礦工最近的孔底5 m是沒有護孔的裸孔。在提升上井的過程中,發生事故導致人員受傷甚至死亡,也是極有可能的事。不能安全地把人提上來,就不能算是成功的救援。

其實,在打鉆的過程中,淮南礦業救援隊演練提人的工作一直在緊張地進行著。鉆孔施工變化極大極快,指揮部現場救援人員也在不停思考調整著提人方案。按照原救援方案,采用救生艙救人,隨著鉆孔深部內徑的不斷縮小,救生艙被先后改制7次,其中安裝分公司改制3次,改小,把外開門改成內開門,把兩端的倒角改成圓弧狀,希望能順利提升。在救援現場,參與升井提人是淮南隊的SAC300T礦山救援提升機,為了安全提升,根據井管內徑不同,帶艙分別在Φ640 mm、Φ610 mm、Φ508 mm套管內進行了多次演練,確認救生艙能夠從鉆孔套管中順利提升。

但是,最終的成孔最下部第4層套管的內徑僅490 mm,而且鉆孔是傾斜的,并不是理想狀態下的垂直狀態,救生艙能成功嗎?現場救援指揮部領導心里面打鼓,負責提升的安裝分公司運輸項目部職工同樣忐忑。

救援專家組提出了采用全身式安全帶直接提人的備用方案。指揮部領導安排消防戰士進行了試驗。但是,沒有救生艙剛體的保護,那么小的內徑,系上安全帶后,人體在提升過程中,與鉆孔孔壁的摩擦幾乎不可避免。

連日來,安裝分公司運輸項目部職工平慶連就一直在苦思冥想,能不能借鑒變通一下煤礦吊裝經驗,使用軟體吊裝,即在提升鋼絲繩下面設置一個鉤頭,讓被困礦工站在鉤頭上,用保險繩固定好,再戴上防護用品,這樣人在提升過程中始終保持垂直,可以盡量減少與鉆孔孔壁的摩擦,安安全全地把人提上來。

這是一個冒著巨大風險的方案。吊裝技術方案雖符合煤礦安全規程通用規定,但在淮南礦業的安全管理上是大忌,是明令禁止使用的。

到底選用哪一種方案?指揮部內部專家也發生過激烈的爭論。爭論一直持續到1月29日下午五點多,指揮部經過慎重考慮,方案最終敲定:采用全身式安全帶方式直接提人。指揮部制作一個指導被困礦工使用軟體吊裝的視頻,由消防隊員在地面預演、錄像,并緊急調集安全帽、護肩、手套等護具,一同傳送到井下,教4名被困員工按照地面演示要求做。

安裝分公司職工在鋼絲繩每隔一段距離做上了標記,確保起吊每一步成竹在胸,萬無一失。職工劉家慶操控著吊車操作手柄,將速度嚴格控制在0.2 m/s。

見證歷史的時刻終于到來了!

1月29日21時20分,第一名礦工50歲的趙治誠成功升井。隨后,39歲的李秋生、58歲的管慶吉、36歲的華明喜陸續升井。至此,4名被困礦工在歷經36天后全部獲救,且毫發無傷!

救援背后的故事

這場持續36天的跨年救援,不僅是我國第一例、世界第三例大口徑鉆孔成功救援案例,而且創造了中國礦難史上從人員被困到成功獲救時間最長的記錄,這是礦難救援史上的奇跡。這成功來自于后方的支持鼓勵,來自于救援人員的辛苦付出,來自于上下的團結一心。

安裝分公司運輸項目部修理廠廠長林旸接到指令出發去平邑的時候,妻子馮偉已經懷孕八個多月。“林旸去山東搶險救援,馮偉估計有意見。”為此,黨支部書記宗同剛專程來到了林旸家里。他的妻子馮偉說了一句話讓他至今難忘:“還有4條生命在井下呢,我這不算什么,讓他在那放心地干吧!”

1月10日,在打鉆遭遇最困難的時刻,張德福接到妹妹從老家打來的電話,告知79歲的老父親不幸摔傷,肋骨斷了4根。眼淚在他眼里轉了幾圈,最終只撂下一句話“我在山東救人走不開,你們負責照看,等我工作結束再回去賠罪”。

勘探處一工區職工馬思龍計劃2016年1月28日結婚,請柬已經發出,他仍堅持去山東平邑現場干了一個星期。“感覺自己像個逃兵一樣,如果不是結婚,干兩個月也沒問題啊。”為了彌補虧欠,2月1日,新婚中的他堅決參加了從平邑轉運回來的設備卸車行動。

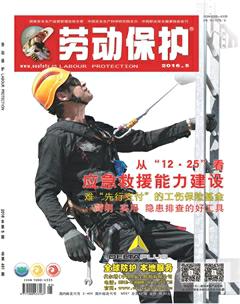

山東平邑的氣候也向救援的人們示威。或許大家體會不到零下二十多攝氏度有多冷,“我身上貼了5個暖寶,還是覺得很冷,就連武警手里-20℃的溫度計都爆表了。”對此,丁同福至今記憶猶新。

安裝分公司從淮南帶去的0號柴油在極寒天氣下無法啟動吊車,搶險救援指揮部運來-10號柴油,車輛竟然紋絲不動,換成-20號柴油后,還需要靠開水燙熱油箱,才能保持車輛運轉。

為了御寒,救援人員必須穿著厚重的棉衣,可繁重的體力勞動不一會兒,隊員的衣服就全被汗水濕透了。水沾到外衣上,立馬結冰,成了冰衣,致使超過一半的隊員們感冒發燒,可沒有一個人提出要退出救援行動。

平邑石膏礦事故救援現場技術專家組組長杜兵建在接受采訪時表示:這次在仍然變化運動的地層上鉆孔,在原理上本身行不通的,但淮南礦業救援團隊做到了,對我們也是莫大的鼓勵。國家安全生產應急救援指揮中心副主任高廣偉評價:“首次大口徑鉆孔救援成功,為日后我國事故救援闖出了一條新路。”

編輯 趙 原