書房文玩雅賞天命吳帶當(dāng)風(fēng)杜海中的詩意棲居

曼曼++杜海中

每一塊石頭都是上天所賜,自然的產(chǎn)物,應(yīng)當(dāng)有敬畏之心,

對于石材來說,沒有好石、粗石之分,相石、打胚、修胚、修光、磨光都必須認(rèn)真。

別看這些石頭很冰冷,它們在杜海中的掌中富有生命力。杜海中給我的印象一直是靦腆憨厚不善言談。他嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、一絲不茍。經(jīng)他雕刻的人物更是頗具風(fēng)骨,文雅翩翩。

杜海中,1989年生,福建邵武人。別看他年紀(jì)輕輕,已經(jīng)榮獲諸多獎項。作品《吳帶當(dāng)風(fēng)》獲第七屆福建省工藝美術(shù)“爭艷杯”大賽銀獎;作品《之乎者也》獲2014年中國工藝美術(shù)“百花獎”銀獎;作品《之乎者也<五件>》入選第七屆海峽兩岸(廈門)文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會“中華工藝精品獎”,等等。

作為石雕手藝人的他,畢業(yè)于福建教育學(xué)院美術(shù)教育專業(yè),主修的是國畫專業(yè)。在偶然的一次工藝選修課中接觸了壽山石,他覺得一塊很普通的頑石,在雕刻師的手中,經(jīng)過對石頭的設(shè)計,色彩的運用,紋案的裝飾,變成了一件件精美的藝術(shù)品,它所傳達(dá)出來的厚重感,是時間歷史文化的承載。這深深地吸引了他。他希望通過他的雙手也能創(chuàng)作出讓人心動的作品來,于是就這樣走上了雕刻之路,專門跟著中國工藝美術(shù)大師黃麗娟學(xué)習(xí),主要學(xué)習(xí)壽山石雕刻。

壽山石是中國傳統(tǒng)“四大印章石”之一。分布在福州市北郊晉安區(qū)與連江縣、羅源縣交界處的“金三角”地帶。若以礦脈走向,又可分為高山、旗山、月洋三系。因為壽山礦區(qū)開采得早,舊說的“田坑、水坑、山坑”,就是指在此礦區(qū)的田底、水澗、山洞開采的礦石。經(jīng)過1500年的采掘,壽山石涌現(xiàn)的品種達(dá)百數(shù)十種之多。壽山凍石紅如雞血,粉如桃花,讓很多印石收藏者愛不釋手。

除了大量用來生產(chǎn)千姿百態(tài)的印章外,壽山石還廣泛用以雕刻人物、動物、花鳥、山水風(fēng)光、文具、器皿及其他多種藝術(shù)品。壽山石雕品始見于南朝的石俑,但雕技粗糙,除了作石俑殉葬外,不見有收藏的例子。梁克家的《三山志》說,宋代壽山石開始大量開采,并用于雕刻,精美者作為貢品發(fā)運汴梁,成為宮廷的玩物。大者為達(dá)官貴人陳列于幾案欣賞,小者則為文人雅士手中的玩賞品。宋代的壽山石雕藝術(shù)已經(jīng)達(dá)到可以供玩賞的水平了,于是便有了“收藏”的歷史。但大多數(shù)為宮廷及達(dá)官貴人所收藏。元末,開始用壽山石刻印,并因此有壽山石印鈕藝術(shù)的產(chǎn)生。收藏壽山石印材和壽山石印鈕,成為當(dāng)時文人雅士的“專利”,并一直影響至今,成為一種歷史性的社會風(fēng)氣。

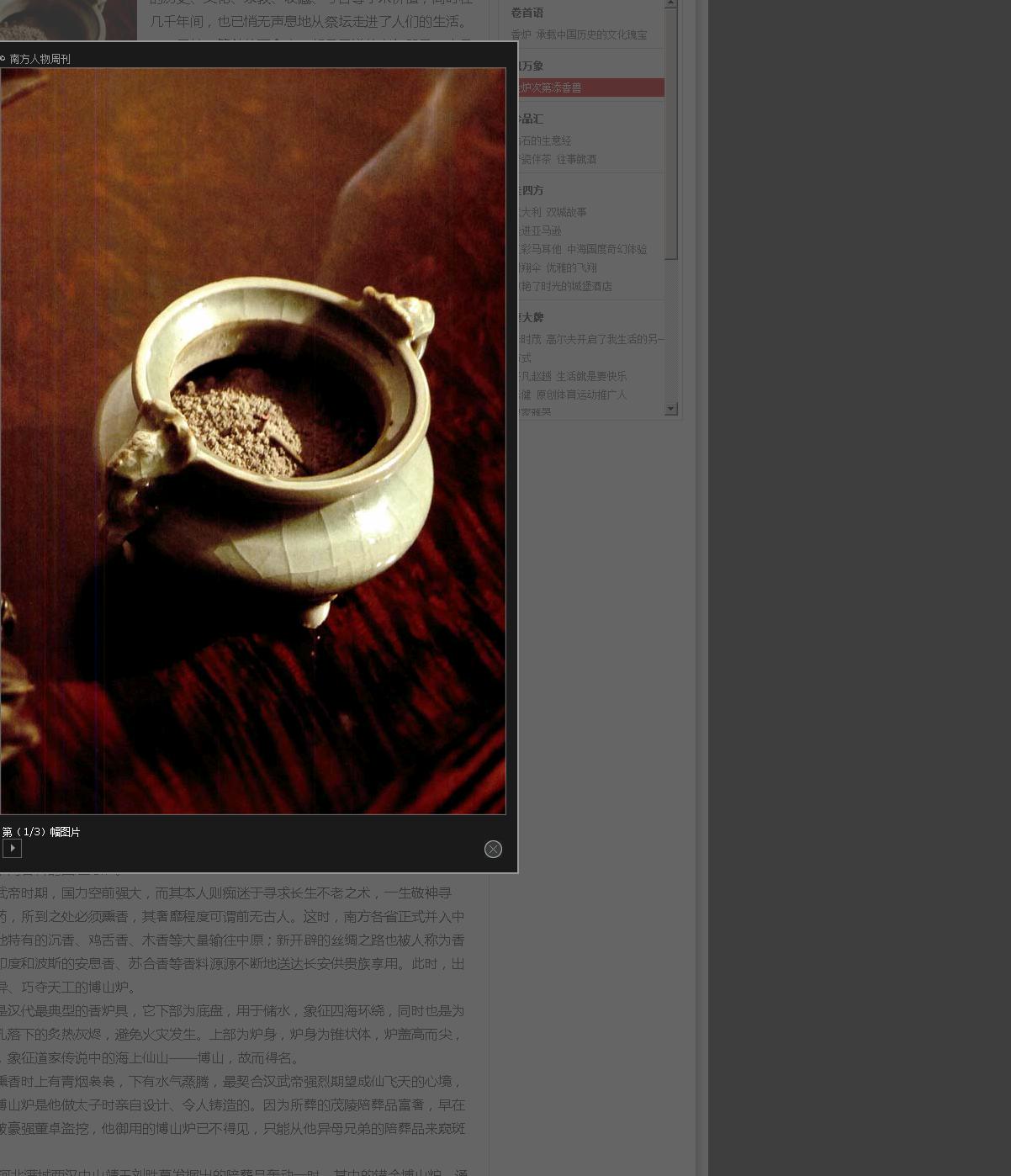

杜海中所選壽山石材,一者色彩古樸、不艷俗,二者巧色的利用,三者紋理的順純。他用壽山石制作文人雅士書房的一些陳設(shè),雕刻壽山石擺件、花器、香器、筆架、印璽印章、鎮(zhèn)紙等等。將壽山石文化滲透進文人雅士的書房日常。他說,在這些器物中有他的精神世界。

不僅雕刻書房用具,杜海中還雕刻了一系列人物。其中有懷才不遇的書生、背壇打酒的隱士、臥薪嘗膽的志士、征戰(zhàn)沙場的將者、青絲及腰的美人等。他手中的人物表現(xiàn)皆隨性灑脫不刻意修飾,這也是他的性格所在。他說,自己是這些人物的雕刻者,更是他們的欣賞者。自己欣賞他們的風(fēng)度翩翩,天真率潔,不尚雕琢。勿忘初心,方得始終,就跟石頭一樣,很樸實,很簡單,做自己。

教杜海中人物雕刻的老師是黃麗娟,她在教導(dǎo)中強調(diào),在雕刻時要因材施藝、利用巧色紋理,把握人物的比例、造型、動態(tài)、神情。每一塊石頭都是上天所賜,自然的產(chǎn)物,應(yīng)當(dāng)有敬畏之心,對于石材來說,沒有好石、粗石之分,相石、打胚、修胚、修光、磨光都必須認(rèn)真。

杜海中剛開始的時候雕葉子、花鳥、魚蟲和白云,再后來就主雕人物圓雕了。在雕刻中,他有意識地把當(dāng)代藝術(shù)表現(xiàn)形式運用到雕刻創(chuàng)作中,更注重工藝的藝術(shù)性,提煉線條,富有設(shè)計感。

有一次刻云的經(jīng)歷讓他印象特別深刻,一根線條的變化,就可以表現(xiàn)出飄動的云和靜止的云,十分神奇。他說:一根線條也是有生命的,給我天壤之別的感受,于是后來我就特別關(guān)注線條,用好線條,每一根線條的走勢,曲直變化都特別講究,點線面之間的比例,大小關(guān)系,都事先設(shè)計好。在作品最后呈現(xiàn)形式上他也特別在意,利用綜合材料,如書法、國畫、舊木材等。因為這關(guān)系到環(huán)境布景,氛圍營造,給人視覺沖擊、震撼感。也是在不斷學(xué)習(xí)雕刻的道路上,杜海中領(lǐng)悟到一個道理:做人就跟石頭一樣,很樸實,做自己,守寂寞,歷經(jīng)千錘百煉才能塑造出屬于自己的人生之路。

他將自己的設(shè)計命名為“海中有物”,他出生成長的地方是沒有海的,他從小就向往大海,取名也叫海中。他說,中道之心,似海包容,海中有萬物生靈,與海水相依為命。水之道,澤被萬物而不爭名利,在方而法方,在圓而法圓,以千姿百態(tài)存于自然界。

杜海中說自己也是一個被傳承者,當(dāng)然希望能把這門手藝一直傳承下去。他說,多數(shù)人在創(chuàng)作的時候往往會全神貫注地去完成某一作品的工藝技術(shù),認(rèn)真細(xì)致地刻畫,而忽略了作品的藝術(shù)表現(xiàn),不是為思想而創(chuàng)作,這就失去了作品的靈魂。在他看來,好的作品不僅工藝要達(dá)到一定高度,而且更為重要的是作品的思想性,作品的題材、文化背景和形式感。這些都要經(jīng)過不斷地學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗,才能更好地表達(dá)出來。

文化知識是作品表達(dá)的深度。在感受作品時,所表達(dá)出來的情趣感和趣味性,是對生活感悟的再次表現(xiàn),理解后的傳達(dá),對生活中人、事、物的歸納。只有通過人與人的交往、接觸,感受對方的成長經(jīng)歷,喜怒哀樂時的表現(xiàn),通過對自然萬物生靈的心靈交流,感受生命的無處不在,最終在創(chuàng)作中用嫻熟的技術(shù)語言、藝術(shù)語言,傳達(dá)出心靈深處想要表達(dá)的東西,才能創(chuàng)作出一件與人共鳴的藝術(shù)作品。

創(chuàng)造是最好的傳承。