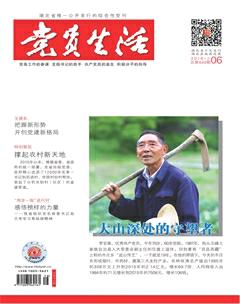

“白干書記”沒白干

王穎++黃雨蒙++通訊員++程立國

3月初的一天,本是午休時分,中灣村村民卻自發(fā)聚在了村口。

深受大家愛戴的第一書記白曉芬,此時要“卸任”離村了。村民們簇擁著她,爭相挽留。78歲的老支書李發(fā)國動情地說:“白書記,我們的好日子才開頭,你怎么就要走呢?能不能領著我們再干一年?”

白曉芬含著淚水,安慰大家:“這是組織安排,還有更貧困的村等著我去帶動啊!我還是會繼續(xù)關注你們的,畢竟這是我的第二故鄉(xiāng)。”短短一年,白曉芬讓中灣村這個貧困村走上了發(fā)展的快車道,也和村民們結下了深厚的感情。

到村,壓力之下謀出路

2015年2月之前,白曉芬還是鄂州市質監(jiān)局信息與標準化所副所長,是個“坐辦公室”的人。當市委選派她到華容區(qū)段店鎮(zhèn)中灣村擔任第一書記時,她自己也覺得壓力不小。因為用鄂州市委組織部副部長夏鑫的話來說:“當?shù)谝粫洠刹皇情_玩笑的事。”

中灣村是華容區(qū)段店鎮(zhèn)最偏遠的村莊之一,自然條件很差。“一天有雨三天澇,三天不雨就大旱”,一直都是省級貧困村。

進村第一眼,白曉芬震驚了:“村里連一個路燈都沒有,村民夜晚都不出門。”看著村里的破敗景象,她感覺心里沉甸甸的。

“村里窮,村民出門抬不起頭,我們這些村干部更是無臉見人。”中灣村黨支部書記汪安文的一席話,也讓白曉芬明白:要做好村里的工作,首先是要建好班子。

白曉芬將村“兩委”干部輪流值班制度和值班表懸掛在村部外墻上,接受黨員和群眾監(jiān)督。這樣一來,村干部能按時執(zhí)行值班制度,工作積極性、主動性比以前提高不少。同時,她還將“三會一課”、民主評議黨員、“三資”管理等村級基本制度規(guī)范編印成冊,發(fā)給“兩委”班子、黨小組長、村民小組長和全村黨員學習,以此規(guī)范行為。

一段時間以后,村“兩委”班子的作風為之一變,農(nóng)村黨員黨性觀念也明顯提升。

對于窮了多年的中灣村村民而言,脫貧致富是多年的期盼。白曉芬也很“著急”。上任后,她便帶著村干部走訪農(nóng)戶、考察村情、征求意見,隨后又邀請湖北省農(nóng)科院專家實地察看村情地貌,為發(fā)展經(jīng)濟“把脈問診”。白曉芬自己又花了十幾個通宵,學習相關政策,反復修改。

經(jīng)過半個多月的反復調查研究,《中灣村整村推進扶貧開發(fā)規(guī)劃》出爐了!村里確定了生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的理念,決定引進和發(fā)展高效農(nóng)業(yè),爭取“一年打基礎、兩年見成效、三年全脫貧”。

謀富,拼命闖出一片天

發(fā)展特色種植,是村里確定的脫貧重要的手段之一。“六月暴”蓮藕是段店鎮(zhèn)的特色品種,中灣村村民也種植了幾百畝,但種植方式、經(jīng)營模式落后,經(jīng)濟效益不高。省農(nóng)科院的專家在村里考察時建議:可以利用現(xiàn)有的蓮藕種植基地,發(fā)展有機蓮藕種植。

根據(jù)專家的建議,村里打算將9組的100畝湘蓮、蓮藕統(tǒng)一進行有機種植,村民們用土地入股,集中管理,分散經(jīng)營。可村民習慣了傳統(tǒng)的種植方式,并不想把田地交給蓮藕基地管理。

白曉芬只好挨家挨戶上門講政策、說好處,還先后組織2次培訓,請來省農(nóng)科院教授向村民們傳授生態(tài)農(nóng)業(yè)知識。多管齊下,村民們心里的疑惑與抵觸總算褪去。

土地解決了,但又面臨買不到好種苗的難題。白曉芬自己上網(wǎng)查閱資料,聯(lián)系供應商;缺乏有機肥,她跑到鄂州市找有機肥廠家,擔保賒購了13噸有機肥,負責押貨到村。

2015年5月,村民在有機蓮藕基地發(fā)現(xiàn)蚜蟲、蛾蟲,白曉芬?guī)缀跖鼙榱硕踔菔袇^(qū)所有的農(nóng)資門店,還冒著大雨奔到武漢,才買到了生物農(nóng)藥,并且墊付了農(nóng)藥款。

六七月蓮藕出產(chǎn)的時候,白曉芬?guī)缀趺刻於家ド徟夯夭榭撮L勢。“蓮藕基地的收成一定要好,這樣才能帶動更多村民參與種植啊。”精心的呵護和管理沒有白費,當年有機蓮藕的總產(chǎn)量達到20多萬斤。

欣喜之余,銷路怎么辦?白曉芬又開始了新一輪的“馬不停蹄”。她跑到武漢白沙洲農(nóng)貿(mào)市場,也到鄂州市區(qū)的大型農(nóng)貿(mào)市場聯(lián)系銷售。在白曉芬的努力下,中灣村每斤比常規(guī)蓮藕還多賣1.5元,僅此一項就增加收入30多萬元。

“今年氣候不太好,但每畝產(chǎn)量仍達2000斤,人均每畝收入達7千元到1萬元,比去年多賺2000元呢。”白曉芬高興地說。

有機蓮藕基地的成功,讓村民們都積極起來。不到半年時間,村里先后流轉土地200多畝,建起了丹參、牡丹、中藥材等3個種植基地。據(jù)估算,丹參一年每畝純利可達3000多元,藥油牡丹年每畝利潤也達2000元,且經(jīng)濟效益是逐年上升的。

愛民,為了老百姓沒“白干”

2016年3月,白曉芬接到了一個讓她興高采烈的電話:市區(qū)領導告訴她,中灣村2016年已經(jīng)摘掉了省級貧困村的帽子,提前兩年實現(xiàn)了目標。

村民日子在變好,但村里的基礎建設遲滯,老百姓還是不滿意。于是,白曉芬跑市、區(qū)扶貧辦爭取扶貧項目,她騎摩托、坐公交,到處找相關部門尋求政策支持,足足奔波了3個月;一年365天,她有325天吃住在村……

最終,白曉芬爭取到了2015年市級整村推進3年總預算252.4萬元。拿著這些錢,村里打通17組朱門賢灣最后一條組級公路,安裝太陽能路燈186盞,解決斧塘湖排澇抗旱泵站進、出水港硬化問題,還打造了美麗鄉(xiāng)村4組汪博士灣。

白曉芬的拼勁,讓村支書王安文佩服不已:“村里有什么事,總是白書記想在前頭,做在前頭,我們這些老骨頭根本跟不上她的節(jié)奏。”

為什么非要這么拼?白曉芬卻也沒有豪言壯語:“不是我不怕累,我心里擱不得事,就怕耽誤村子的發(fā)展,身子停不下來。”

“白干書記”的外號,則是源自白曉芬對村民的關心。

中灣村是貧困村,對貧困居民的幫扶也是白曉芬工作的重點之一。

村民張某,丈夫2014年患肝癌去世,婆婆弱智失明,兒子正在讀高中,全家生活僅靠她一人打工維持。白曉芬多次帶著錢物走訪慰問,為她辦理農(nóng)村低保,幫助她兒子申請了“雨露計劃”,還爭取市直部門幫扶資金6000多元,解決他們的生活困難。

駐村一年多來,見誰家有困難,白曉芬都忍不住施以援手,常常一個月的工資所剩無幾,大家笑她從“白書記”成了“白干書記”。

玩笑歸玩笑,但村民們卻都把白曉芬當作自家人,愿意和她說知心話,八組的許細先老人還稱她為“閨女”。

回想起一年前,村民們都對自己這個城里來的女書記半信半疑:“一個女同志來鄉(xiāng)下工作,能吃得消?”再到如今離別的依依不舍,白曉芬感慨萬千:“你跟群眾有多近,群眾對你就有多親!”

如今,白曉芬主動向組織申請赴另一個省級貧困村——涂家垴鎮(zhèn)官田村繼續(xù)擔任第一書記。

“我將要離開中灣村了,但這里的山山水水、一草一木會是我此生刻骨銘心的記憶和牽掛。”白曉芬動情地說。