為古籍“看病”

張琰

與龐大數量的古籍相比,能夠修復古籍的技術人員卻極為稀少——全國從事古籍修復的專業人才不足100人

“最近《我在故宮修文物》很火,我也看了,我覺得自己的工作跟他們差不多。”張品芳的工作是古籍文獻修復。成千上萬、千瘡百孔的古籍在她的巧手上慢慢地恢復了先前的樣貌。

古籍指古代書籍,一般指1912年前具有中國古典裝幀形式的書籍。據國家圖書館2012年的統計,全國包含圖書館、高等院校、科研院所、博物館等在內的公藏單位有3800多家,擁有古籍總量超過5000萬冊,其中有一半以上需要修復,其中還不包括修復了之后又損壞的。

南京藝術學院文物鑒賞與修復專業古籍保護與修復班學生在用毛筆上漿勻漿

與龐大數量的古籍相比,能夠修復古籍的技術人員卻極為稀少。

“全國從事古籍修復的專業人才不足100人,這個數字是可信的,目前上海圖書館古籍修復部只有12人,已是國內古籍修復人才最多的單位之一。”張品芳說。

一本書至少要一個星期才能修復完

上海圖書館是上海藏書最多的機構,目前有約170萬冊古籍,數量每年增加,其中約三分之一都亟待修復。

“這些古籍多長時間能修復完?按照目前的修復量,預估需要十幾代人吧。”張品芳一邊說,一邊打開上海圖書館古籍修復部的一間修復室。

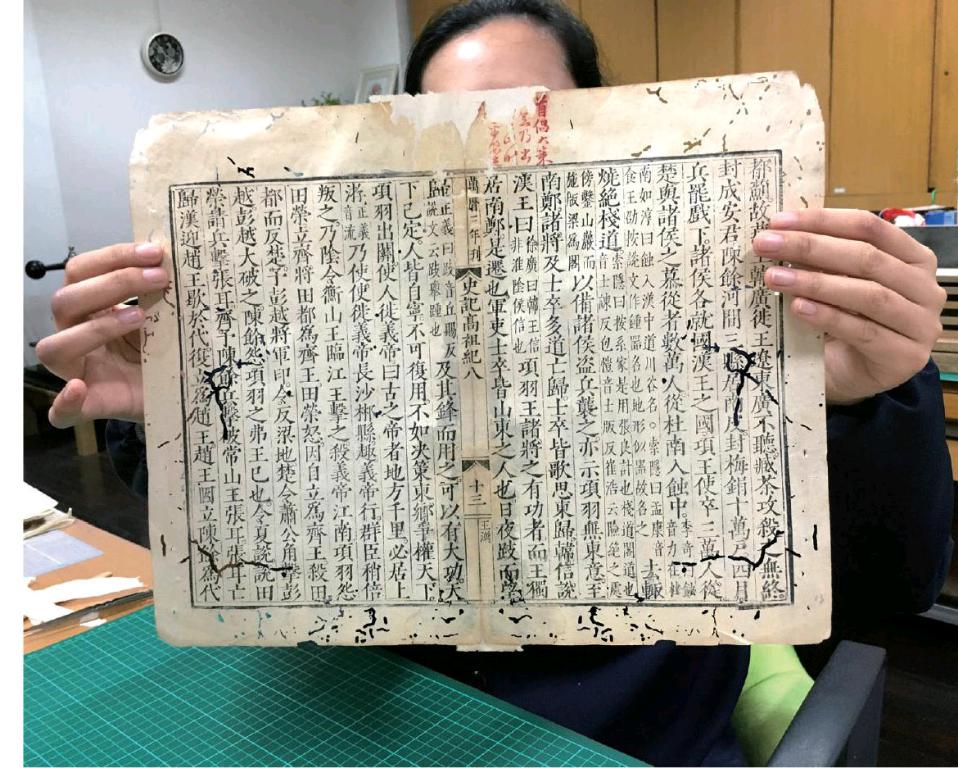

上海圖書館歷史文獻中心文獻保護修護部古籍修復師展示已經修復的占籍

一推開門,陳茜正伏在桌前,桌上鋪著一張布滿小洞的紙。她先對著紙噴水,然后左手拿著一小張修補用的紙,放在小孔上,右手拿著沾了漿糊的毛筆在洞口上一抹,再將修補紙輕輕扯斷,一個小孔算是補好了。

古籍破損的原因有很多,比如蟲蛀、鼠嚙、霉蝕、酸化、老化、磨損等,針對不同的病因,古籍修復師要有不同的修補方案。

陳茜畢業于中央民族大學文物鑒定與修復專業,2008年應聘到上海圖書館古籍修復部。

“在學校只是學理論知識,沒有親自動手修過。”陳茜對《瞭望東方周刊》說。

剛到古籍修復部,老師傅們就開始手把手地教剛入行的新手。首先從調漿糊開始,漿糊由小麥淀粉加一定量的水調和而成,分為厚漿和薄漿,補洞用薄漿,裝訂則需厚漿。

從第一個洞開始補起,如今已經過去8年,陳茜已經成為上海圖書館古籍修復部里的一位“老手”。“補一張要多少時間說不準,要看破損程度,不太嚴重的十多分鐘可以修好,紙張粘連嚴重,紙太脆,字都看不清的,就比較費時,要一塊塊找,一處處拼貼,一張補一天都說不定,但修好后就會非常有成就感,尤其是修補完裝訂成冊的時候。”陳茜說。

由于工作的特殊性,很多古籍修復師都患有頸椎病,古籍上日積月累的粉塵、霉菌等則會導致修復師雙手過敏,鼻炎也是他們常見的職業病。

臧建民正在裝訂剛修好的一冊《博醫會報》。

作為專門修復近代西文文獻的師傅,臧建民告訴《瞭望東方周刊》,跟中國文獻相比,除了紙張不同之外,最大的區別在于裝訂,西文書的裝訂方式花樣繁多,比較復雜,修復必須按照原來的裝訂方法重新裝訂,“一天最多修復30頁,一本書至少要一個星期才能完成”。

據悉,中山大學的西文文獻修復處于國內頂尖水平,為此它會定期舉辦專門的西文文獻修復培訓班。

至今不過四代傳人

陳茜是上海圖書館古籍修復的第四代傳人,張品芳和她的同事邢躍華屬于第三代,她們的師傅是趙嘉福,第一代則是業界赫赫有名的黃懷覺、曹有福。

實際上,古籍修復技術在中國歷史悠久,許多文人墨客都曾參與和推動了這一技藝的發展,在其后來的發展中還形成了流派紛呈的盛況。

據資料記載,蜀派的絕技“借尸還魂”技術被廣為稱贊,這種技術可以把整個舊書紙更換,而原來紙張上的墨跡仍舊可以附在新的紙張上,這樣就大大延長了書的壽命。但如今這一神奇的技藝已經失傳。

此外,古籍修復跟很多技藝一樣會分為南派和北派。業界公認的北派代表人物是北京圖書館(現國家圖書館)第一代古籍修復專家、中國近代古籍修復大師張士達;南派的代表人物則是上海圖書館的古籍修復專家曹有福和刻碑圣手黃懷覺。

解放初期,全國僅北京圖書館和上海圖書館有專業的修復部門,從事古籍保護和修護工作,因此這兩處也成為解放后全國最早的古籍修復專業人才培養基地。

1958年,彼時的上海圖書館因為黃懷覺、曹有福成立了古籍修復組,開始培養傳承人,其中包括上世紀60年代引進的趙嘉福和潘美娣;1990年又增設古籍保護組;到1996年新館成立,兩組合并形成了文獻保護修復部,人員力量不斷壯大,至今上海圖書館已經培養了四代修復師,共30余人,跟國內其他機構相比已是非常強大。

1989年,文化部圖書館司委托上海圖書館承辦了一期全國的古籍修復技術培訓班,面向全國招生,主講老師正是趙嘉福,當時已在上海圖書館工作的張品芳被領導安排去參加培訓。

那屆培訓班共有全國二十幾個學員,但有相當一部分耐不住清貧和寂寞,相繼離開了修復崗位。而張品芳則從那時起就一直從事這項工作,如今她已是上海圖書館歷史文獻中心文獻保護修復部主任,也是全國不多見的能獨立完成從鐫刻到傳拓和拓片修復的專家。

“最近兩年,人們又開始重視藍領,重視技術工作,李克強總理在《政府工作報告》里也提到了‘工匠精神,但在過去別人問我是做什么工作的,我說古籍修復,好多人對這個行業不熟悉。”張品芳說。

2015年,復旦大學中文系古文字專業碩士張舒考進了上海圖書館文獻保護修復部,也是目前12人中最年輕的一位;早她兩年進入這個行當的陸程波,畢業于復旦上海視覺藝術學院文物修復專業。

更需要保護的修復用紙

實際上,國內大部分文獻修復部門都面臨人才隊伍建設的難題。以杭州圖書館為例,該館只有一位專職古籍修復師趙凌,她已經在此工作27年。

比古籍修復師更為緊缺的是另一類人才。他們掌握著數百年前流傳下來的古老的造紙技藝,可如今掌握這項技術并仍然在從事手工造紙的人已寥寥可數。

古籍修復的基本材料就是紙張,現代造紙技術再高超,也很難造出修補需要的一模一樣的紙,這是困擾古籍修復部門多年的難題。

在浙江奉化棠云村,有一位80多歲的老人袁恒通,至今傳承和保留著一整套手工造紙技藝和設備,并為全國眾多圖書館輸送古籍修復的紙張。

從一根竹子到一張棠云紙,需要經歷72道工序,整個過程通常需要4個月時間。這種古法造紙技藝至今已經延續500余年。

1997年,當時的寧波天一閣博物館為修補破損的古籍藏書,需要一批與明代古籍紙相同的竹紙。經人介紹,該文獻修復員來到棠云村找到袁恒通,請他試制古籍用紙。

第一批樣紙生產出來后,送去南京博物館化驗,結果證明這種竹紙與古籍紙最接近,是品質最理想的紙張。為此,天一閣博物館一次性就訂購這種竹紙4萬張。此后,全國各大博物館的專家先后前來考察,都不約而同地選用了袁恒通生產的“棠云紙”。

2008年,聯合國教科文組織發起“紙張保護:東亞紙張保護方法和紙張制造傳統”項目,不僅關注東亞紙張制造與保護相關的非物質形式的技術工藝,更重要的是關注書籍和手稿等物質形式的紙張文物的保護。

“棠云紙”最終在工業化浪潮中堅持了下來,每年大概有2000刀紙被用于國家圖書館的古籍修復。目前,上海圖書館古籍修復使用的紙就有采自棠云村的。

時至今日,古籍修復也在依托現代儀器,如紙張厚度儀、紙張拉力試驗機、紙張酸度測定儀、恒溫恒濕箱、真空干燥箱等。紙漿補孔機適用于蟲蛀破損嚴重的古籍,目前,機器主要從美國進口,價格不菲,上海僅有兩臺。使用機器補孔,操作步驟簡單,一次可以修復整張紙上所有的洞,但如果遇到問題復雜的情況,手工修復仍是不可替代的。