電子商務環境下農村流通供應鏈優化研究

?

電子商務環境下農村流通供應鏈優化研究

內容摘要:本文基于電子商務的視角對農村流通供應鏈的優化進行研究,并找出農村流通供應鏈在農村電子商務貿易中出現的問題,對其存在的問題進行剖析,從而提出有針對性的優化策略,促進農村電子商務貿易及流通業的良性發展,以期進一步縮小城鄉流通差距,促進城鄉經濟協調發展。

關鍵詞:電子商務農村流通供應鏈優化城鄉商貿一體化規模化運作

引言

在信息化的發展環境下,農村地區的電子商務要實現城鄉發展一體化、信息化,就需要不斷完善農村地區的流通供應鏈體系。在電子商務環境下,供應鏈管理使得信息的分享速度與范圍、信息處理效率、信息反應速度、信息的海量存儲、信息的對稱性、信息的價值作用得到明顯提升,尤其是在流通體系并不完善的農村地區,更加需要對當地的流通供應鏈體系進行研究并提出切實可行的優化舉措,這不僅是實現農村地區流通產業發展的必經之路,而且也是促進城鄉商貿流通一體化建設、縮小城鄉差距的重要舉措,同時為農村流通經濟發展提供有力支撐。

農村流通供應鏈相關理論

(一)農村流通供應鏈的類別

供應鏈是指圍繞核心企業將物流、信息流與資金流牢牢控制住,這一路徑將供應商、制造商、分銷商、零售商以及消費者聯結在一起,形成一個完整的功能網絡結構。在這條供應鏈上,每一個節點都可以產生一個小分支,供應鏈輸送的不僅是信息、物流與資金,而且還可以實現產品的價值增值。原材料經過進一步加工形成產品,這一步驟使得原材料產生了價值增值,產品經過進一步的包裝和運輸將其銷售到消費者手中,這個過程使得產成品變成了可供出售的商品,產品的價值實現了增值,也為相關的企業帶來了收益。

農村地區的流通供應鏈主要分為三類:生產資料供應鏈、農產品供應鏈以及消費品供應鏈。第一類,生產資料供應鏈是指農民在從事農業生產過程中所形成的功能網絡結構,主要是農業生產活動所需的生產設施與原材料采購供應所形成的流通體系,它是以農民作為最終的消費者,將農民、供應商、批發商、制造企業以及零售商連接在一起,通過對物流、信息流與資金流的控制將產品送到農民的手中,實現供應鏈各成員的利益輸送。第二類,農產品供應鏈是指以農民作為網絡結構的起點,將農民、批發商、零售商、加工企業以及消費者聯結在一起,主要傳遞的物質是農產品,通過對物流、信息流與資金流的控制,最后將農產品輸送到消費者手上,從而形成一個一體化的供應鏈網絡。第三類,消費品供應鏈是與傳統的產品供應鏈運作模式最為接近的,它的最終消費者也是農民,將制造企業、供應商、零售商、農民與批發商聯結在一起,輸送對象是農村居民需要使用的消費品,通過控制資金流、信息流與物流而形成一個完整的供應鏈網絡結構體。

(二)農村流通供應鏈的優化目標

無論是城市流通供應鏈還是農村地區的流通供應鏈,效率的提高都是兩個市場供應鏈優化的主要目標,要利用最低的投入來實現最大化的收益,也就是要追求利潤最大化。對于農村流通供應鏈而言,要實現利潤最大化的目標就是要改變生產與需求的小規模性與分散性,通過生產為消費者提供更多種類的產品與服務,尤其是對于當前的農產品生產和銷售來說,更需要尋找新的契機來打破當前的發展瓶頸,另外要減少對資源的浪費,以降低不必要的成本支出。

我國農村流通供應鏈現狀

(一)生產資料的流通供應鏈現狀

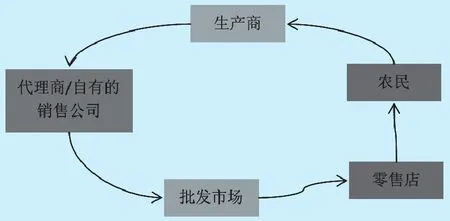

如圖1所示,農村市場上生產資料的流通供應鏈網絡結構是以生產商為核心、以農民為最終消費者。從圖1可以看出,生產資料在農村市場上的流通要經過多個環節,如此一來便會增加供應鏈的流通成本,也使得農民作為最終的消費者承擔了更多的成本支出。首先是生產商將生產資料交給代理商或其自有的銷售公司,并將這些資料銷售到批發市場上去,再由批發市場銷售到零售店,最后零售店就將這批生產資料銷售到農民手中,從這一輸送過程中可以看出,供應鏈的分節點較多,其流通成本也比較高。在整個供應鏈的運作過程中,輸送生產資料的物流體系大部分是生產商利用自有的物流資源或者是外包的形式進行傳輸,對于這種分支較多的供應鏈功能網絡結構而言,生產商僅對于物流輸送的投入就是一筆不小的開支。就生產資料流通供應鏈的整體架構而言,農民作為最終的消費者,同時也是供應鏈的末端者,并且它是單一化的消費者,無法形成規模優勢,假如生產商要將流通成本轉嫁給消費者,那么作為末端者且單一化的農民消費群體就無法與生產商進行價格談判,并且產品的質量也根本無法獲得保證,這種信息的不對稱性不僅不利于電子商務貿易的發展,而且對于消費者個人而言,非常不利于節約成本。

(二)農產品的流通供應鏈現狀

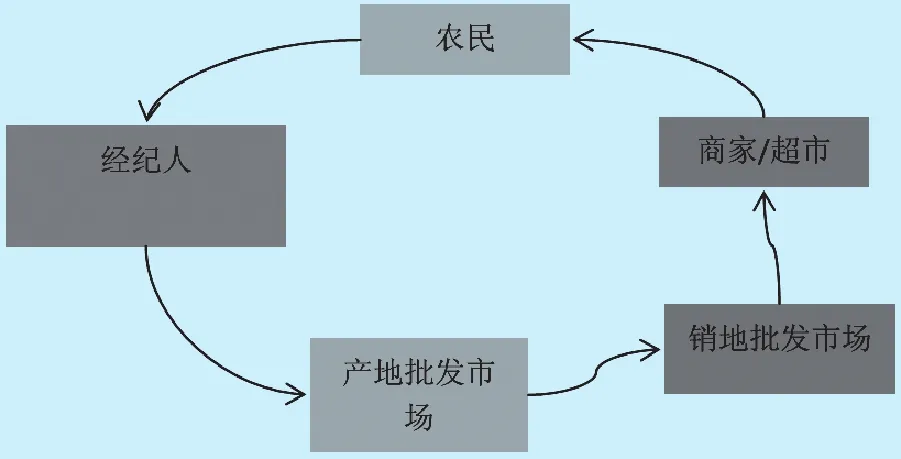

如圖2所示,農產品的流通供應鏈是以銷地的批發市場為核心,農民是作為生產者,農產品經過農貿市場上的商家或超市最終又會流轉到農民手中,所以農民也是整個流通供應鏈體系中的最終使用者。從農產品流通供應鏈的網絡結構圖中可以看出,農民作為生產者,但是由于農民專業合作社的發展存在不足,因此他們不具備規模化優勢,并且還是分散性很強的小型農戶。整個流通供應鏈的運作模式是這樣的:首先由農民將生產好的農產品通過與經紀人簡單的交易后賣到產品的批發市場上,然后產地批發市場會根據銷地批發市場的需求通過產地批發市場的運營商將農產品運送到銷地批發市場上,最后銷地批發市場再將農產品銷售給農貿市場上的商家或是超市,最終這些農產品又會流轉到農民手中。農民作為整個流通供應鏈體系的起點,由于其自身缺乏規模化優勢,因此不具有議價能力和談判能力,相對于供應鏈的其它節點而言,利益的不均衡性會更加凸顯。另外,節點上的各企業存在著信息不對稱的問題,假如是處于電子商務的交易環境下,對于農產品現代化流通體系的建設是非常不利的。農民作為最終的使用者,經過一層流轉之后的農產品無論是價格還是質量都已經改變了,并且農產品在流通過程中由于物流使用不當,會出現資源的大量浪費,產品損耗嚴重等問題,對于發展農產品電商是非常不利的。

(三)消費品的流通供應鏈現狀

農村市場上的消費品流通供應鏈是與傳統的工業供應鏈最相似的,它的運作模式為:消費品生產企業利用代理商或一級批發商將消費品銷售給二級批發商,二級批發商再利用農村市場上的零售商將商品銷售給農村地區的消費者,從這個運作流程可以看出,整個流通供應鏈的分支環節較多,對商品的監管力度要求較高,并且目前的監管力度是遠遠不夠的,這使得商品的價格與質量都得不到保證。另外,供應鏈節點上的零售商目前大多屬于“夫妻店”的經營模式,消費者對于商品的質量就很難去識別。無論是從生產資料的流通供應鏈來說,還是就消費品流通供應鏈與農產品流通供應鏈而言,農民無論是作為供應鏈的起點還是終結點,他們都是處于弱勢地位,并且整個供應鏈的分支環節較多,這就說明在農村地區發展電子商務是客觀可行且必須的。

我國農村流通供應鏈存在的問題及原因分析

(一)我國農村流通供應鏈存在的問題

1.需求空間格局分散,無法形成規模化效益。在農村地區,“重農輕商”的傳統觀念依舊橫行,在城市地區早已將商業網點的布局形成了比較完整的現實規劃,但是對于農村地區而言,沒有一個完善的現代流通體系,商業網點的布局很分散,體系內必不可少的物流中心、倉儲中心、配送中心等基本設施也尚未配備齊全,即便是已經創造了農村地區的消費新需求,在這些基礎設施缺失的困境下,農村地區的流通產業也沒有蓬勃發展的基石,而農村居民消費者的消費新訴求也會在現實困境面前被慢慢淡化下去。農村流通產業主要負擔的任務是為農村生產資料和消費資料的運進與生產產品的運出提供便利,甚至在一些偏遠的鄉鎮根本沒有專門的農業生產資料銷售和農產品收購的網點,農村消費市場以攤點、簡易帳篷作為收購和銷售點,而以路作為市集中心,這樣形成的商業網點不僅存在系統結構不完善、規模小、場地狹小的問題,還缺少了一個現代流通體系所需的倉儲中心、物流中心和配送中心,無論是農用生產資料的需求,還是農民對于消費品和農產品的流通需求,它們在空間的分布上都很分散,無法形成規模化效益。

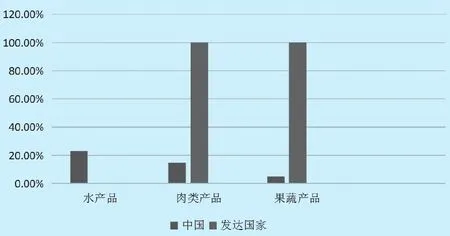

2.組織化水平低,缺少規模化的流通企業。通過前文關于農村生產資料流通供應鏈、農產品流通供應鏈以及消費品流通供應鏈的現狀分析可知,這三個供應鏈結構中都存在同樣問題:中間分支環節多,農產品的生產、消費品與生產資料的購買都是以家庭或戶為單位,缺乏規模化的農業龍頭企業或是農民專業合作社,組織化水平很低。如圖3所示,以冷鏈物流的流通效率為例,通過對比我國與發達國家的冷鏈流通率可以看出,我國的冷鏈流通率尚處于低級水平,2013年我國肉類產品的冷鏈流通率僅為15%,而發達國家的平均水平已經接近于100%;果蔬冷鏈流通率在2013年僅達到5.0%,而發達國家的流通率水平也已經接近于100%,這些數據的對比說明我國供應鏈的整體流通水平很低,在農村地區沒有規模化的流通企業與城市地區的供應鏈系統進行有效對接,這在很大程度上降低了農村流通供應鏈的組織化水平與流通效率,這也更加拉大了與發達國家的距離。

(二)原因分析

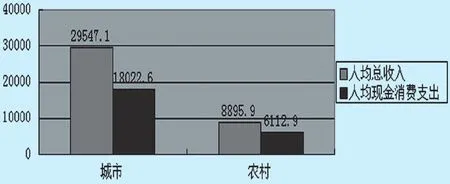

1.農村經濟是主要約束力。就整體而言,農村流通供應鏈體系的建設始終受制于落后的農村經濟,因此說農村經濟是農村流通供應鏈體系建設與發展的首要約束力。在農村地區,由于基礎設施的不完善以及經濟的落后性使得農村地區商貿流通的成本要遠遠高于城市。根據《中國統計年鑒2014》報告的數據資料,如圖4所示,城市居民無論是在人均收入或是人均支出上,都遠遠高于農村地區,尤其是人均總收入的對比上,可以看到城市居民的人均收入是農村居民人均收入的兩倍之多,而人均現金消費支出之間的差距比也接近兩倍。從這些數據中可以反映出一個問題:農村經濟的滯后性成為了農村流通供應鏈發展的主要約束力,經濟的落后性使得農村地區的流通供應鏈體系無法形成規模優勢,組織化水平低下,這也是城市發展優于農村地區的首要、關鍵的約束性條件。

圖3 2013年我國與發達國家冷鏈流通率對比(%)

圖4 城鄉居民人均收入與支出對比(單位:元)

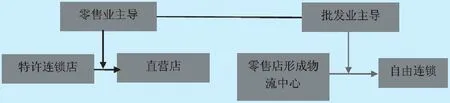

圖5 農村市場組織零售網結構

2.金融發展能力的制約。農村地區的金融市場在體制性因素的影響下發展的是以政府為主導的推進發展模式,因此在農村地區并沒有形成資金自我循環的良性金融機制,金融體系存在系統性的缺陷,加上農產品的生產周期等特點,導致農村地區的金融業務效率低下,發展滯后,這就會造成農村資金面的供給緊張。在金融供給規模層面,雖然政府也逐漸將金融政策的關注點傾向農村地區,也對農村地區實行了信貸配給和信貸補貼政策,但由于農村地區的金融服務比較單一,所以當前農村市場上的金融服務需求并沒有得到滿足,而且供給主體也有限,對于農村流通供應鏈體系來說,單一化的農戶或小規模的生產商會因為缺少資金的融通而無法提高自身的組織化水平,尤其是對于鏈條的末端者來說會進一步增加自身的流通成本,生產商也沒有足夠的資金來自建物流鏈與消費者進行直接交易,依靠中間環節的流轉反而增加了雙方的成本壓力。

電子商務環境下農村流通供應鏈的優化舉措

(一)形成產品需求時間的規模化

產品需求時間的規模化策略是指利用分銷商提供的一種價格策略,從而可以將農村市場上小額且分散化的生產資料需求、消費品需求集中在一個時間上,這就是由需求時間的規模化集中進而形成了產品需求的規模化集中效益,實際上這是將一段段分散化的需求時間集中在一起,使得分銷商能夠以城市同等的價格優勢為消費者提供優質的產品,同時也確保生產農戶能夠獲得合理的價格,并且能夠享受便捷的產品流通服務。在實施產品需求時間規模化策略之前,首要的條件是要設定合理的基于時間的分級銷售價格,要確保分銷商能夠達到合理的正常利潤水平,同時也要使得農村零售商的商品價格與城市售價相接近,能夠提供種類齊全的商品。在這種策略下,尤其是在電子商務的交易環境下,一部分購買者可以采取先訂貨后取貨的交易方式,通過網絡先下訂單,到了集中的時間在一起取貨,一來可以保證產品需求時間的規模化集中,二來也可以降低購買者的庫存壓力,利用互聯網進行交易可以達到高效、便捷的目的。

(二)進一步完善城鄉流通機制

進一步完善城鄉流通機制是建設農村現代流通供應鏈的必經過程,它能夠有效聯結城鄉之間的雙向流通,進一步降低兩個市場的流通成本。首先要建立農村市場零售組織網,并與城市的商貿流通組織網進行對接與整合,從而打破城鄉兩大市場間的流通壁壘。如圖5所示,建立一個組織體系完備的零售網可以采用兩種模式進行推進:一種是以零售業為主導的推進模式,另一種則是以批發業為主導的推進模式。對于零售業主導的推進模式而言,可以通過特許連鎖店的方式先在農村市場中建立零售基點,一來可以節約成本,二來可以利用特許連鎖店的品牌效應吸引到更多的加盟商,從而逐漸增加零售店,當經營范圍擴大到一定程度時,采用直營店的方式并以此為中心輻射周邊的鄉鎮及行政村,從而形成諸多以直營店為中心的零售網。而以批發業為主導的推進模式則是通過零售店來建立物流中心,這樣可以有效地降低運營成本,另外是通過自由連鎖的方式來建立零售網點,相對于批發組織而言具有更大的發展空間,其采購網絡也能夠更好地銜接城鄉之間在配送采購系統上的對接問題。

(三)促成需求空間的集中化

需求空間的集中化是指利用分銷商在每個小村落設立一些小型的零售店,并且在多個村落形成的規模區域中設立一個集中型的區域商店,在小型零售店與區域商店中設定不同的售價,主要是將產品需求引向區域商店,從而形成了產品需求在空間上的集中化與規模化,同時確保分銷商能夠保持合理正常的盈利水平。實施需求空間集中化的首要條件是設立一個分區域的零售價格體系,通過區域間的零售價格差將部分需求引導至集中型的區域商店中,尤其是對于價值較高且使用壽命較長的產品來說,這一策略的實施具有更高的效用性,這就能夠同時刺激農村市場對于高價值產品的需求。另外,現在有很多連鎖超市已經在使用新型的貨運車輛,實際上這種貨運車輛就是一個可流動的零售商店,它可以將農村地區分散化的產品需求聚集起來。貨運車輛將超市搬到車輛上,為消費者提供一種新型的“流動超市”的零售方式,本質上也是一種需求空間的集中化策略,它能夠將不同空間上的需求集中起來,形成規模化優勢,這就能夠在一定程度上提高農村流通供應鏈的流通水平,進一步減輕交易雙方的流通壓力。

圖1 生產資料流通供應鏈結構

圖2 農產品流通供應鏈結構

結論

流通業作為我國經濟發展的先導產業,其發展的效率與效益會嚴重影響到我國經濟增長的速度和效率,而農村地區流通體系的落后性極大地制約著我國經濟整體的發展速度。本文從電子商務的視角對我國農村流通供應鏈體系進行研究,同時深入剖析我國農村流通供應鏈體系存在的問題,通過對其發展的限制性因素進行原因剖析可以發現,農村地區的流通供應鏈體系存在交易效率低下、需求空間格局分散化、與城市存在交易壁壘等問題,而這些問題又歸結于城鄉分工的體制性因素及政策性因素,據此對商貿流通的發展提出可行性的選擇路徑,包括進一步完善城鄉流通機制、構建農產品雙向物流配送體系、形成產品需求時間的規模化以及促成需求空間的一體化,從而能夠進一步優化我國農村流通的供應鏈體系,進而不斷調整城鄉在產品流通上的不適應,并且進一步縮小城鄉差距,促進農村地區流通產業的良性發展。

參考文獻:

1.李建軍,蘇慶艷,曲慧梅.電子商務概論[M].哈爾濱工業大學出版社,2011

2.牛東來.流通業供應鏈管理與電子商務模型及應用[M].中國人民大學出版社,2012

3.梁曉音.基于個人電子商務流通模式的農村物流發展體系構建[J].商業時代,2014(6)

4.王敬德,戰乃國.農村電子商務支付問題探討[J].價值工程,2012(11)

5.周海琴,張才明.我國農村電子商務關鍵要素分析[J].中國信息界,2012(1)

6.張金隆,杜曉芳,張金華.農產品物流配送系統結構研究[A].2013年第二屆物流學術年會論文集,2013

7.楊仲光.農產品流通與農民收入問題研究[J].現代流通,2013(1)

8.薛晴,任左菲.美國城鄉一體化發展經驗及借鑒[J].世界農業,2014(1)

9.倪燕詡,燕翔.農產品流通中第四方物流組織結構及其運作.http://www.cnki.net

文獻標識碼■ 王慶來(河南經貿職業學院經濟貿易系鄭州450000) ◆ 中圖分類號:F326:A