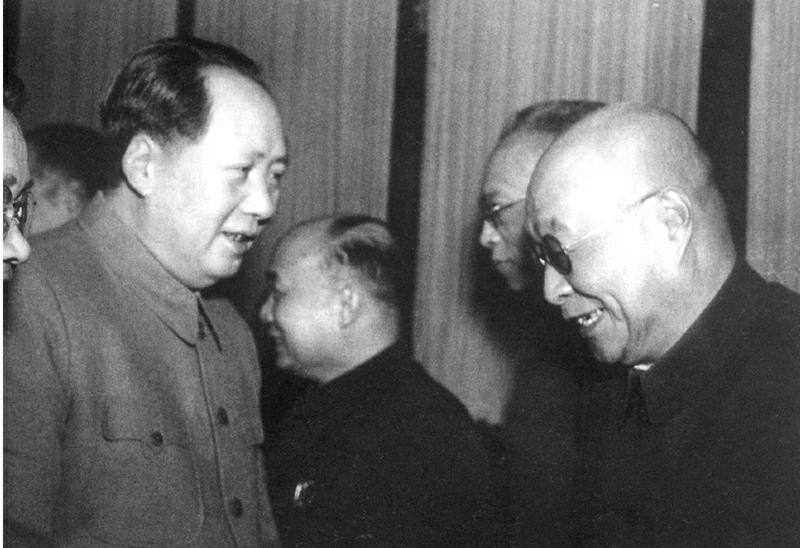

毛澤東與新中國醫療衛生工作

劉雪松

新中國成立后到改革開放之前這段時期,毛澤東在醫療衛生工作方面有許多獨創性的偉大實踐。其中,開展愛國衛生運動,防治血吸蟲病等傳染病,建立農村合作醫療制度及赤腳醫生隊伍等,都是毛澤東親自推動的。

毛澤東明確指出黨必須領導衛生工作

毛澤東極為重視黨對衛生工作的領導。1929年,毛澤東起草的《中國共產黨紅軍第四軍第九次代表大會決議案》(又稱《古田會議決議》)指出:“軍政機關對于衛生問題,再不能像從前一樣不注意,以后各種會議,應該充分討論衛生問題。”1944年12月15日,毛澤東在陜甘寧邊區參議會演說時指出:“各地政府與黨組織,均應將報紙、學校、藝術、衛生四項文教工作,放在自己的日程里面。”1951年9月9日,他為中央起草的《關于加強衛生防疫和醫療工作的指示》指出:“中央認為各級黨委對于衛生、防疫和一般醫療工作的缺乏注意是黨的工作中的一項重大缺點,必須加以改正。今后必須把衛生、防疫和一般醫療工作看作一項重大的政治任務,極力發展這項工作。對衛生工作人員必須加以領導和幫助。對衛生工作必須及時加以檢查。在經費方面,除中央預算所列者外,應盡其可能在地方上籌出經費。必須教育干部,使他們懂得,就現狀來說,每年全國人民因為缺乏衛生知識和衛生工作引起疾病和死亡所受人力、畜力和經濟上的損失,可能超過每年全國人民所受水、旱、風、蟲各項災荒所受的損失,因此至少要將衛生工作和救災防災工作同等看待,而絕不應該輕視衛生工作。”這個指示深刻地闡述了衛生工作的重要性,給衛生工作做了明確的定位,為此后黨和政府領導衛生工作奠定了思想理論基礎。

1953年4月3日,毛澤東對《關于軍委衛生部情況報告》做出批示,嚴厲批評了軍委衛生部是“無領導,無政治,也不認真管業務的部門——專門吃飯、做官、當老爺的官僚衙門”。1953年12月上旬,毛澤東在聽取衛生部副部長賀誠等匯報工作時指示:“黨必須領導一切,領導我們的各種工作。……衛生工作一定要受黨的領導,絕不能離開黨的領導搞獨立王國。”1954年4月,毛澤東在《中央關于各級黨委必須加強對衛生工作的政治領導的指示》中指出:“衛生工作是一件關系著全國人民生、老、病、死的大事,是一個大的政治問題,黨必須把它管好。”1957年10月13日,毛澤東在最高國務會議第十三次會議上講話時指出:“除四害是一個大的清潔衛生運動!是一個破除迷信的運動……如果動員全體人民來搞,搞出一點成績來,我看人們的心理狀態是會變的!我們中華民族的精神就會為之一振。我們要使我們這個民族振作起來。”1960年,他起草的《中央關于衛生工作的指示》,嚴肅批評了大多數省、市、自治區黨委第一書記對衛生工作的忽視,要求對衛生工作“由黨委第一書記掛帥……立即將中央二月二日批示的文件發下去,直到人民公社;各省、市、區黨委迅即做出自己的指示,重新恢復愛國衛生運動委員會的組織和工作,發動群眾,配合生產運動,大搞衛生工作”。

作為黨和國家主要領導人,毛澤東多次對衛生工作做出指示,強調黨要加強對衛生工作的領導。通過調查研究,毛澤東親自起草了對衛生工作的指示,倡導和發動愛國衛生運動,推動農村合作醫療發展,把改善人民健康狀況作為移風易俗、發展經濟、穩定社會、改善民生的重要途徑。像毛澤東這樣把衛生工作當作黨的事業,提高到“人人振奮,移風易俗,改造國家”的高度,提高到愛國的高度,是前無古人的。在毛澤東的主導下,各級黨委和政府共同努力,農村醫療衛生工作出現了飛躍發展。

毛澤東創建了世界上最大、最高效的合作醫療體系

早在井岡山革命根據地的創建時期,毛澤東就確立了根據地的衛生工作要為軍民健康服務,增強部隊的戰斗力,保證革命戰爭勝利的指導思想。

1929年,毛澤東提出“一切為了人民健康”的衛生工作宗旨,提出醫療衛生工作要面向大多數人,為大多數人服務。1933年,毛澤東在長岡鄉調查時指出:“疾病是蘇區中一大仇敵,因為它減弱我們的革命力量。如長岡鄉一樣,發動廣大群眾的衛生運動,減少疾病以至消滅疾病,是每個鄉蘇維埃的責任。”1937年12月,毛澤東為白求恩題詞:“救死扶傷,實行革命的人道主義”。1945年5月,毛澤東在中共七大上的講話中指出:“所謂掃除文盲,所謂普及教育,所謂大眾文藝,所謂國民衛生,離開了三億六千萬農民,豈非大半成了空話?”并指出“應當積極地預防和醫治人民的疾病,推廣人民的醫藥衛生事業”。1950年,毛澤東為第一屆全國衛生會議題詞:“團結新老中西各部分醫藥衛生工作人員,組成鞏固的統一戰線,為開展偉大的人民衛生工作而奮斗”。在毛澤東領導下,中國政府努力創新并實踐了極為有效的、綜合性的“人民衛生觀”,大力發展醫療衛生事業,不僅注重疾病醫療,更重視衛生防疫,實行“預防為主”的方針,普遍開展群眾性的衛生防疫運動,注重社會保障和移風易俗,整治衛生環境,引導人民群眾同封建迷信和不衛生習慣作斗爭,把發展人民群眾衛生事業視為黨和政府的責任。在合作醫療體系建立之前,農民看病必須自己掏錢支付醫療費用。隨著農業合作化的發展,個體支付方法同集體經濟之間越來越不協調。至20世紀50年代中期農業合作化發展高潮時期,很多合作社開始實驗性地為解決農民醫療保健而建立起合作籌措資金及支付體系。

1965年6月26日,毛澤東提出“把醫療衛生工作的重點放到農村去”,多次強調要把大量的人力、物力投到農村,解決廣大農村缺醫少藥的問題。

1968年9月,毛澤東對調查報告《從江鎮公社赤腳醫生的成長看醫學教育革命的方向》做出批示和修改,號召廣大城市醫務工作者向赤腳醫生學習。最高峰時全國約有500萬赤腳醫生和農村衛生員,分布在廣大農村,赤腳醫生成為農村醫療衛生服務的主力軍,大大改善了城鄉醫療服務不公平的狀況。赤腳醫生是廣大農民名副其實的健康“守護神”,也是農村合作醫療體系中推薦病人的“看門人”,即決定病人是否需要轉送縣醫院進一步治療。這一政策實行的結果,使得新中國可以從容面對農村專業醫療人員嚴重短缺形成的挑戰。聯合國婦女兒童基金會在1980年至1981年的年報中稱:“中國的赤腳醫生制度在落后的農村地區提供了初級護理,為不發達國家提高醫療衛生水平提供了樣板。”在毛澤東的號召下,新中國充分發揮人民的創造力,在相對較短時間內培訓出大量的赤腳醫生。