普利生:堅持創新 撐起華麗轉身

元卉

這幾年,3D打印(增材制造)成了一個熱詞,3D打印機、打印產品一直在各類展會上紛紛亮相,前幾年它一度被業界奉為“第四次工業革命”的起點,后又被稱作“工業4.0”概念中不可缺少的要素,如今已經明確寫在了“十三五”規劃中,成為重點發展的現代產業。與3D打印備受關注的熱度相比,3D打印的應用似乎像一部“叫好不叫座”的電影一樣票房慘淡。3D打印機的打印成本和打印速度是盤桓在3D打印工業級應用前的障礙,不突破這一障礙,這一產業的發展難以進入快車道。

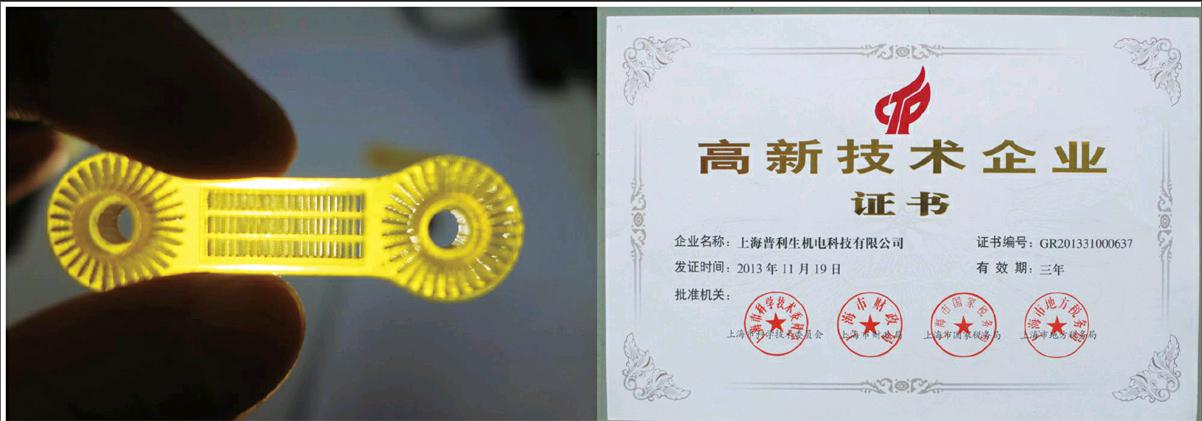

直到這一兩年,這一障礙才逐步被突破,“上海普利生機電科技有限公司的3D打印機,憑借自主的面陣曝光技術,以每小時輸出耗材超過1000克、10倍于國內外同類設備的速度,讓國際同行刮目”——媒體如此報道的上海普利生正用自主知識產權的技術去叩響一個更廣闊的3D打印市場的大門,成為3D打印業界的一顆引人注目的新星。

從事3D打印的上海普利生機電科技公司并非橫空出世,他成立于2005年,之前一直在照片沖印設備行業發展,這是一個眾所周知的沒落行業。然而普利生并未隨著行業沒落而沒落,而是成功轉型到一個新興行業,并成長迅速。這一點實在引起了記者的興趣,為此,我們采訪了普利生機電科技有限公司的侯鋒總經理。

堅持是企業家的一種天性

在從事3D打印行業以前,普利生一直專注中國數碼沖印設備的研制和生產,那時他們就以創新為己任,在行業中享有很高的技術地位。2009年,公司歷時3年開發出了世界首創的"雙面印"沖印系統,包括雙面感光相紙、雙面印沖印設備,雙面印裝訂方法等,申請國家專利十多項,通過與中國樂凱膠片集團合作的相紙產品也已上市。這項革命性技術的出現,標志著公司在技術及產品研發上已經走在國際前列,一時倍受市場贊譽。

那幾年企業發展順風順水,員工人數約有120人,在相片沖印設備行業甚至一度做到了全球前三的位置。但是2010年前后,行業的衰落已經開始顯現,將照片存儲在電腦里,是消費者普遍的習慣,只有少數的數碼照片才會被沖印出來,市場的萎縮不可避免。這家經營近十年的企業不可避免的遭遇到了前所未有的危機。銷售迅速下滑,每個月員工的工資都成問題,不得不每個月自己往里面砸錢。

公司上下也開始猶豫,未來的方向到底在哪里。

其實在行業的顛覆面前,關閉企業、轉型都是一種選擇。關閉未嘗不可,損失或許可以降到最少。員工們有技術在身,可以另謀出路,企業家本人也可有別的選擇。可是如果輕言放棄,當初又怎會選擇創業?這似乎是一種“企業家”的天性或者本能,也可以說是企業家本人或是這個團隊對生活的一種態度和選擇。

2013年底,侯鋒帶領他的團隊,決定開始第二次創業,而選擇的領域,正是備受關注的3D打印行業。

那時的3D打印行業,前景還十分模糊,選擇這條路,其實大家心里都沒有底。但是對于3D打印這一產業,侯鋒和他的團隊是有信心的。還有一個重要的信心之源就是普利生的這支研發團隊,當時的企業雖然銷售在下滑,但這支技術團隊卻基本保持了穩定,不可不說是普利生后來成功轉型的重要基石。侯鋒也坦言,這是他當時考慮企業選擇轉型時具備的重要優勢。

創新離不開技術的積累和傳承

在一次采訪中,侯鋒曾說,“如果說感光沖印行業是一棟50層的大樓,我們已經爬到了48層。而旁邊有一棟100層的3D打印大樓,我們等于從這邊的48樓搭了一個梯子,直接到了另外一棟樓的48層。相比從一樓爬起,要快很多。”

3D打印機采用技術路線有很多種,根據材料不同,打印機的工作原理也不相同。普利生的優勢在于,他們將感光沖印行業的技術積累,平移到了3D打印機的研發中。那支有著豐富經驗的研發團隊,在企業的順境和逆境中,也都基本保持著穩定,在3D打印機的研發中繼續發揮著重要的作用。

當然,即便有著豐厚的技術傳承,3D打印的創業經歷,也是險象環生的。新興產業,大家都在起跑線上,誰的團隊研發實力強,誰就有可能搶占先機。可是一招不慎,企業就有可能一蹶不振,研發成本付之東流。在整個研發過程中,普利生遇到三四次比較大的困難,大部分都是原理性的瓶頸,如果當時團隊沒有解決這些問題,今天的普利生也拿不出這么過硬的產品,在行業中走到領跑梯隊。

在3D打印行業SLA技術有一個不成文的悖論:每當打印精度提高一倍時,需要增加8倍的曝光時間,意味著打印速度將大大下降。普利生偏偏用實際行動駁斥了這個悖論:他們自主研發的MFP技術,可以讓普利生在實現打印成型尺寸大的同時,實現了高精度。他們的打印機每小時輸出量超過1000克,比國內外同類設備快10倍以上;可在600mm量級上實現100μm的工業級成型精度;另外,普利生同時生產3D打印設備和耗材,可大大降低打印成本。

這些自主知識產權,打破了國外專利壁壘。這意味著普利生已經具有和國外巨頭平等競爭的能力。因為一直以來埋首致力于自主研發知識產權:在2014年召開的歐洲模具展上,面對EOS,EvisionTec,stratasys等國外3D打印行業巨頭的高調亮相,普利生作為唯一一家擁有自主知識產權的中國廠商,展出了工業用SLA3D打印設備,成功實現了中國自主品牌在3D打印大牌云集的歐模展上的技術突圍。

2015年3月,在TCT亞洲展會上,上海普利生以一款極具現代感的3D打印機“RP400”,一舉博得業界關注。RP400的設計,打破了工業級3D打印機傳統的沿用四方四正的外形特點,采用六棱柱外觀,一體化內嵌式計算機控制系統,加上周邊及頂端淡綠色光帶指示燈的點綴,是一款極具現代感的太空艙造型3D打印機,一改國際上對中國設備粗笨的印象。2005年12月,RP400 3D打印機榮獲“2015臺灣金點設計獎”。2016年這款產品又獲得了德國iF設計獎這個被譽為“設計界的奧斯卡”的獎項。

商業模式創新為技術創新找到用武之地

產品和市場之間始終存在空隙,但好的產品,符合用戶需求的產品終究是第一步。

3D打印的市場,一直以“高端”示人。在科研、航空航天等高附加值的領域有了一些突破性的應用,然而這樣的產業需求無法支撐整個產業的發展。

對于3D打印機到目前為止還停留在高端領域的市場格局,侯鋒認為,這樣的市場應用是由現有的產品篩選出來的。主要受制于兩點,一是打印速度慢,每小時平均3mm的打印速度下很難提供大量生產;二是成本高,除了材料成本高以外,低效率造成的人工和設備折舊的高成本,進一步推高了打印成本。而高成本和低效率使消耗材料無法放量,反過來又推高了材料價格,兩者互相影響,惡性循環,最終使得3D打印無法進入民用市場,也很難實現工業上的大規模運用。然而3D打印產業發展要有蓬勃之勢,終究要走向更廣闊的民用領域。

如今普利生在成本和速度上,都已經取得重大突破,接下來就是要尋找最匹配的市場。從模糊到清晰,普利生不斷聚焦,認為要用工業化的手段解決個性化的需求,才可以拓展出更寬闊的3D打印市場。

目前,普利生在醫療領域大有突破,有針對性地對某一類需求提供定制化的3D打印解決方案。比如牙齒矯形中需要的牙套打印,就是一個典型的to c需求,數量眾多卻每一個都不同,突破了速度和成本障礙的普利生在這樣的領域就大有用武之地。他們開發針對這一產品的特定材料,并進一步為這種特定的應用和材料開發、優化打印設備,形成配套的解決方案。讓設備適應用戶,而不是讓用戶去適應設備,由此建立了一種全新的B-B-C商業模式。

而這樣一種模式,具備著工業4.0的雛形,根據客戶的個性化需求,實現低成本的批量生產。或許這正是3D打印切入工業4.0的最佳方式。大數據、云計算、3D打印,整合在訂制化的生產過程中,最終實現的是對客戶的個性化需求的滿足。

如今,3D打印方興未艾,卻已經競爭激烈。在侯鋒看來,這個產業只要健康發展,可以容納下很多優秀的企業,各個細分領域都有很大應用空間。當然這個市場,也需要多方培育。

如今普利生,還承擔了上海人保局實訓基地建設的職能。培養3D打印的操作人員、維保人員。他們操作、維保的機器,不僅包括普利生的設備,也包括各個國際知名品牌的設備。人力資源的積累,也必將推動整個3D打印產業的健康發展。

未來,3D打印有望迎來爆發式的增長,然而競爭和各種考驗也將始終相伴著這個行業的發展,或許始終堅持創新,才是普利生的立身之道。