我國商貿流通產業發展的區域差異與協調對策

葛亮

中圖分類號:F724 文獻標識碼:A

內容摘要:商貿流通業作為經濟發展的重要組成部分也呈現出明顯的區域差異。本文對我國商貿流通業區域發展差異現狀進行分析,并對差異產生的原因進行進一步探析,最后提出相應對策,以期為我國商貿流通業協調發展提供有益借鑒。

關鍵詞:商貿流通 區域差異 協調對策

引言

近年來,隨著我國市場轉型升級,商貿流通業作為第三產業的支柱行業得到了進一步發展,不僅交易規模得到擴大,發展水平也得到提升。而與商貿流通業發展息息相關的產業、基礎設施也得到了加速發展,為我國的市場多元化提供了更多可能性。

商貿流通業在產業轉型的大背景之下已經從末端產業提升至先導產業,成為了引導我國生產、消費的先導性產業。但是,流通產業在積極發展的同時也存在著落后的一面,在我國經濟發展不協調的影響之下,商貿流通業區域發展不均衡的問題也越來越突出。這導致我國經濟發展不協調進一步加重,同時讓商貿流通業朝著不科學、不合理的方向發展,因此要想讓我國商貿流通業能夠進一步發揮國民經濟發展的先導作用,就必須要讓流通產業在我國不同區域之間協調發展,從而帶動經濟落后地區的發展,讓我國商貿流通業實現協調、共同發展。

我國商貿流通業區域發展差異現狀

(一)我國商貿流通業發展現狀

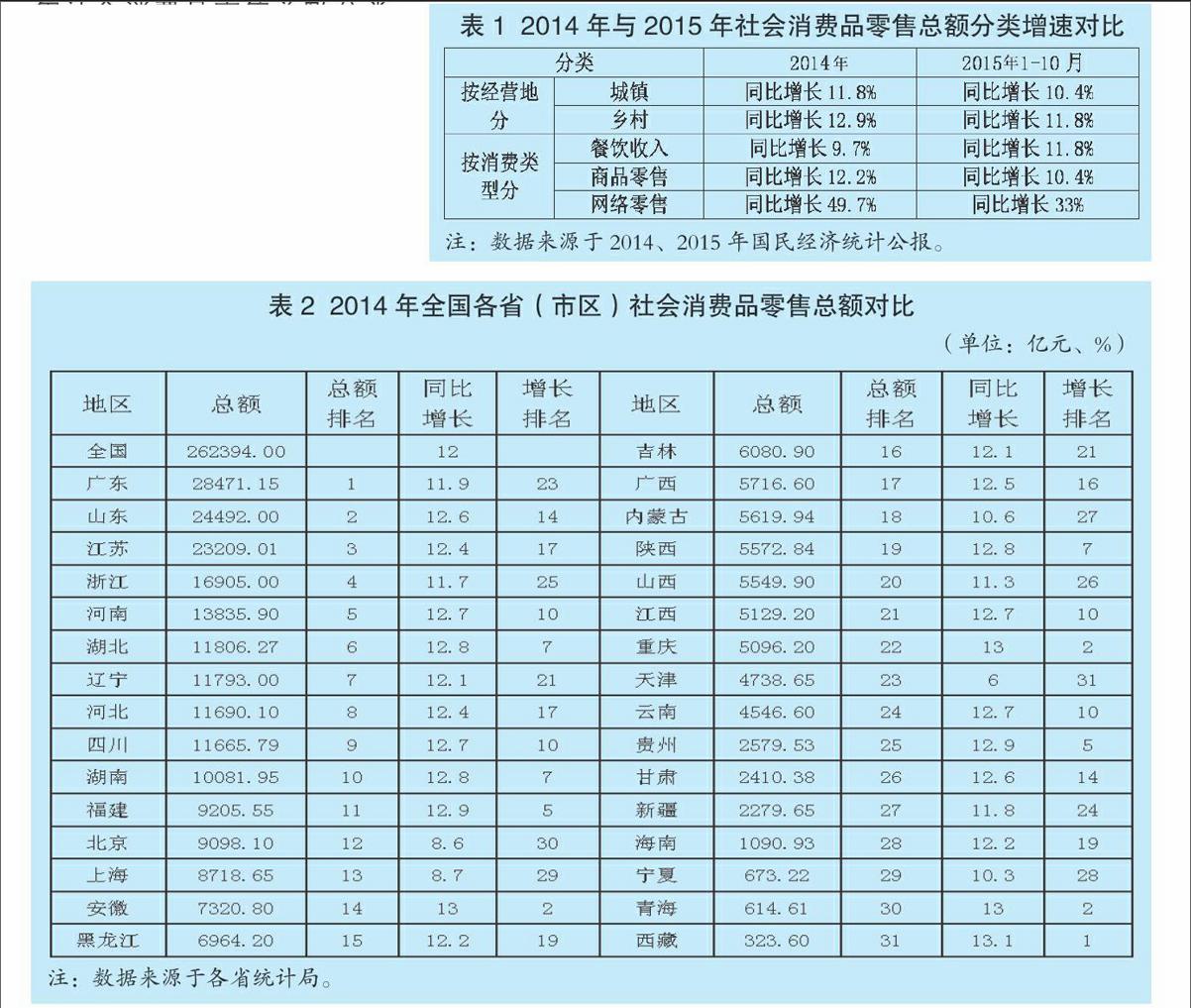

根據國民經濟統計公報數據顯示,2010-2014年我國的GDP增速不斷下降,已經從2010年的10.6%降至2014年的7.4%,而在我國經濟下行的影響之下,商貿流通業的發展也受到了一定影響。2010年,我國社會消費品零售總額同比增長18.3%,而2014年同比增長12%。扣除價格因素,實際增長10.9%。可見隨著我國經濟逐漸步入新常態,商貿流通業將會步入平穩增長期。自2015年以來,我國消費市場基本保持穩定,1-10月份社會消費品零售總額達到244359億元。而在2015年的10月份,社會消費品零售總額達到2.83萬億元,同比增長11%,扣除價格因素實際增長11%,總體來看,2015年我國消費市場依舊低迷,但是商貿零售業有一定的回暖。2014年與2015年社會消費品零售總額分類增速對比,如表1所示。

而2015年我國消費市場呈現出以下特點:

首先,網絡零售市場依然有較大發展前景。2015年網絡零售額為24454億元,增速高達33%,占社會消費品零售總額10%,且遠高出2015年社會消費品零售總額10.6%的增速。

其次,農村消費保持較快增速,2015年農村社會消費品零售總額同比增長11.8%,比同期的城鎮社會消費品零售總額增速高出1.4個百分點,而在2014年,城鄉社會消費品零售總額增速僅相差1.1個百分點,城鄉消費增速差距進一步擴大。當前我國農村市場有較大消費需求,應當成為流通商貿業發展的新機遇。

最后,餐飲消費需求旺盛。2015年餐飲收入增速同比2014年增長了2.1個百分點,餐飲消費穩中有升的原因在于一方面是零售業受到市場沖擊之下紛紛轉向餐飲業,而另一方面人們的消費觀念有所改變,對于服務類消費的需求有所增加,讓人們外出就餐的次數和機會越來越多,因此為餐飲業帶來了更大的市場。

(二)商貿流通業發展區域差異現狀

1.地區差異。當前,我國流通產業地區之間發展存在不平衡現象,尤其是西部地區的商貿流通業發展規模與東部地區有著較大差距。

2014年,我國社會消費品零售總額為262394億元,同比增長12%,增速比2013年下降1.1個百分點。廣東、山東、江蘇的社會消費品零售總額以28471.15億元、24492億元、23209.01億元排名全國前三。而排名前十五的省份多為東部地區,排名前十的省份多為東部沿海地區。而排名靠后的省市分別為寧夏、青海、西藏,尤其是西藏地區2014年社會消費品零售總額約為廣東省的1/89,青海省的1/2。由此可見,當前我國商貿流通業發展地區差異顯著,尤其是東部發達地區與西部地區的差距可高達89倍,西部地區之間差距也可達到2-3倍。

2014年,社會消費品零售總額同比增長幅度排名前列的分別是13.1%的西藏、13%的青海、安徽和重慶、12.9%的貴州和福建。與社會消費品零售總額排名不同的是,社會消費品零售總額增速較高的均為中西部地區。尤其是西部地區的西藏、青海、貴州增幅較高,大大超過了東部地區。2014年全國各省(市區)社會消費品零售總額對比,如表2所示。

當前我國商貿流通業發展呈現出地區發展規模與增長速度成反比趨勢。由于東部地區先前商貿流通業發展迅速,規模不斷擴大,當前東部地區的商貿流通業已經趨向于飽和,因此總量大、增速慢制約了東部地區的進一步發展,同時也給西部地區追趕東部地區,縮小地區之間商貿流通業差距帶來了可能。而另一方面西部地區雖然因為先天發展條件略落后,但是隨著西部地區的經濟發展水平逐漸轉好,以及中部商貿流通發展形勢較好地區的帶動,西部地區的市場潛力也逐漸被激發,增速超越東部地區。但是總體來看,我國商貿流通業地區之間的差異依然較大。

2.城鄉差異。圖1數據表明,2015年城鎮和鄉村的社會消費品零售總額差距極大。城鎮的社會消費品零售總額約為鄉村的6.2倍。從數據中可以看出,城鄉之間的消費水平和規模依然存在較大差異,而城鄉之間的商貿流通業發展也因此極不平衡。例如當前鄉村的各種零售業態少,不少農村地區依然缺少大型超市、購物商場。而農村地區的物流也發展也遠落后于城鎮地區,不少鄉村存在著物流網點少、物流效率低的問題。而隨著當前我國農村地區的收入水平逐步提高,人們的消費意識也逐步提升,2015年的社會零售消費品增長速度,鄉村高于城鎮1.4個百分點,表明鄉村地區當前的市場需求要遠高于城鎮地區,而在現實生活當中越來越多的鄉村地區也開始加入網絡購物的浪潮,便是鄉村市場潛力的突出表現之一。

總體來看,當前鄉村的商貿流通業發展水平無法滿足市場需求,而未來商貿流通業協調發展勢必要實現渠道下沉,擴展鄉村市場,才能夠讓城鎮和鄉村的商貿流通業實現協調發展。

商貿流通業發展區域差異影響因素

(一)產業結構

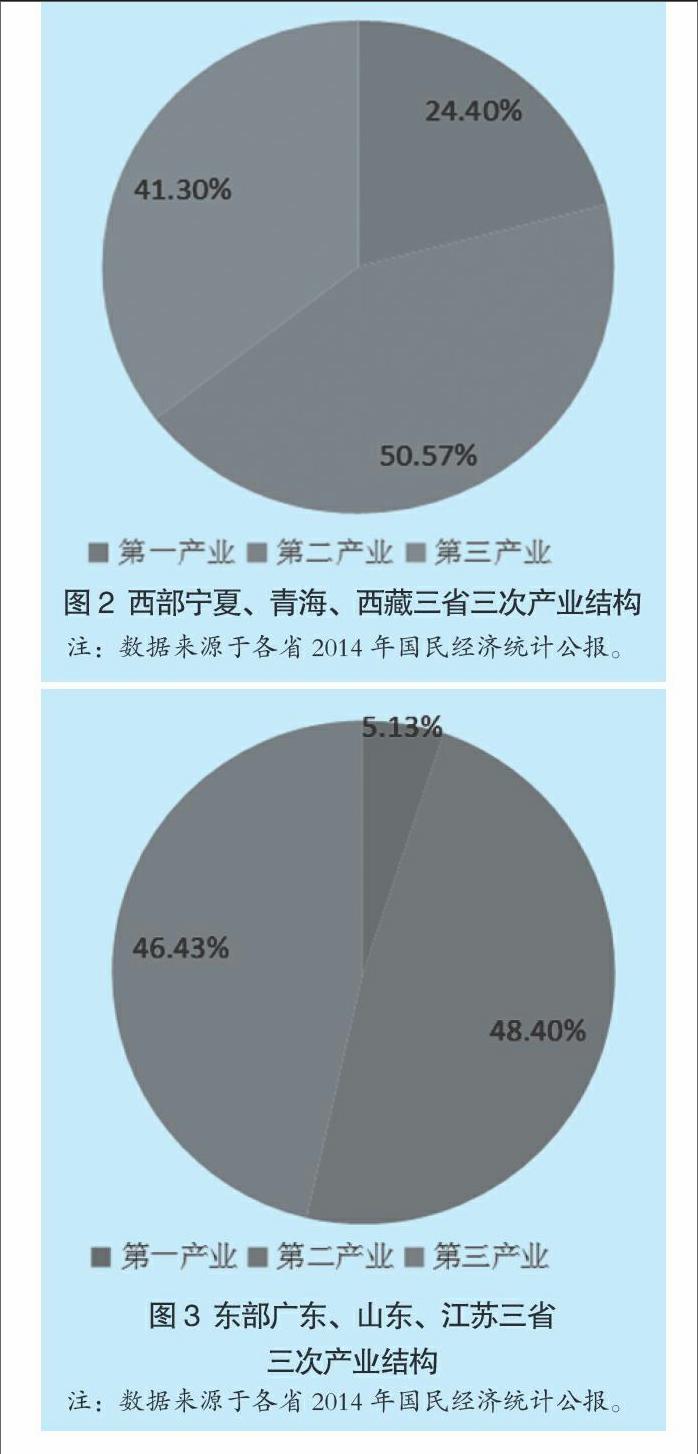

產業結構是一個地區經濟發展程度的衡量指標之一,而當前流通產業屬于第三產業,因此第三產業在產業結構中的占比能夠直接顯示出流通產業在經濟中的重要性。

2015上半年,根據國家統計局數據顯示,第三產業占國內生產總值的49.5%,上升到了歷史新高。表明由工業主導向服務業主導轉化的趨勢還在延續,符合我國產業成長規律。但是分地區看,我國的產業結構比例存在著一定的不均衡。

選取社會消費品零售總額排名前三的廣東、山東、江蘇以及排名末尾的寧夏、青海、西藏為例,以三省的產業結構平均值作為東部地區和西部地區的產業結構代表可以看出,當前,西部地區的產業結構中,第一產業占比超過20%,第二產業占比依然略高于第三產業(見圖2)。而2014年,我國的全國產業結構比重為9.2∶42.6∶48.2,西部地區的產業結構與全國的產業結構相比依然存在較大差距,尤其是第一產業比重偏高,第三產業比重偏低,不利于西部地區商貿流通業的發展。

相反,東部地區的產業結構中,第三產業占比較高,產業結構更合理,同時與2014年全國產業結構相比,第一產業占比更低,第三產業占比更高,其產業結構走在全國水平之前,如圖3所示。由此可見,東部地區的第三產業發展水平高于全國水平,因此給商貿流通業創造了良好的發展環境。

(二)基礎設施發展條件

當前決定基礎設施的發展條件有兩個層面,一是客觀因素決定的區位條件,二是基礎設施建設。

從區位條件上看,由于東西部地區所處的地理位置不同,因此區位條件有較大差異,其中最顯著的差異就是東西部地區地理區位的差異。從我國商貿流通業發展的區域差異上看,當前內陸省份的商貿流通業發展水平普遍不及沿海省份,江蘇、浙江、山東、廣東等沿海省份能夠利用沿海優勢降低運輸成本,例如使用水路與沿海城市進行運輸。而另一方面,由于沿海能夠加強與其他國家的聯系,因此在引進資金和技術方面比內陸省份更具優勢。總而言之,區位條件是客觀因素,因此若是想讓我國商貿流通業協調發展,西部地區必須要彌補先天區位條件的不足。

從基礎設施建設上看,基礎設施建設是流通業發展的基礎,流通業的生存和發展對于基礎設施的依賴程度遠高于其他產業。當前東部地區的基礎設施建設較為完善,鐵路、公路、港口等規模都要優于西部地區,以廣東公路建設為例,2014年末,廣東公路通車里程21.21萬公里,其中,高速公路里程6280公里,比上年末增長10.1%。而西藏在2014年末公路總通車里程7.55萬公里,比上年增加6%。從廣東和西藏2014年末通車里程來看,面積為廣東省7倍的西藏通車里程數僅為廣東省的1/3,表明當前西部地區的基礎建設,尤其是交通基礎設施建設環節薄弱,無法為商貿流通業提供完善的交通條件,阻礙了商品流通。

而除了交通基礎設施建設之外,移動通信基礎設施建設、電力、水利等基礎設施建設都將直接影響到區域商貿流通業發展水平。因此,西部地區必須要加快基礎設施建設,為商貿流通業發展打好基礎,才能實現我國商貿流通業的協調發展。

(三)城市化水平和市場化程度

由于商貿流通業的載體是城市,城市促進了商貿流通業的發展,因此城市化水平的差異是當前我國商貿流通業區域差異的重要原因之一,城市化水平高的區域能夠為商貿流通業提供發展動力和發展條件。2014年,我國城鎮化率排名前三的城市為深圳、廣州、南京。其中深圳的城鎮化率高達100%,而商貿流通業發展居后的西藏城鎮化率僅為27.75%。而城鎮化率僅是衡量城市化水平規模的指標,另一方面城鎮化質量也不容忽視。雖然我國部分地區城鎮化率較高,但是城鎮化質量并不理想。例如山西省太原市的城鎮化率位于全國第十三位,但是城鎮化質量為第八十位。而城鎮化質量低直接影響到了區域城鄉協調發展,不利于當地的經濟發展。

總體來看,城鎮化質量的地區特征主要表現在東部地區的城鎮化質量顯著高于東北、中部和西部地區,這與我國各地區經濟發展水平基本相符,即經濟發展水平高的地區往往城鎮化質量也較高,經濟發展相對落后的地區城鎮化質量也較低。城鎮化率低、質量低將會直接影響到商貿流通業的發展基礎,例如人才流失、購買力不足等問題,因此在保證城鎮化質量的前提之下提升城鎮化率將有助于商貿流通業協調發展。

除了城市化水平之外,市場化程度對于城市經濟的發展也有直接的推動作用,故市場化程度對于商貿流通業的發展方向和規模等有一定的影響。例如19世紀末20世紀初,上海就作為通商口岸對外開放,直接推動了上海近代工業的發展,讓上海成為了我國商業發展的聚集地,吸引人流、物流、商流。因此上海作為我國市場化程度最高的城市之一,擁有商貿流通業發展的各種優勢和資源。而中西部地區在市場化程度上無法與東部地區相比,既無力又無優勢在吸引外資、勞動力方面形成規模優勢,同時,由于自身市場經濟意識的較差,發展程度也不高,與東部地區相比較,在市場化程度上的差距也就愈加明顯,進而,其商貿業的發展方向、發展程度、發展規模等也就明顯處于下游。

商貿流通業區域協調發展對策

(一)優化西部地區產業結構

當前西部地區的產業結構不合理嚴重阻礙了經濟發展,因此產業轉型是當前西部經濟發展的戰略重點。自1999年提出西部大開發戰略以來,西部地區的產業結構變化明顯,至今呈現出二三一的基本形態,但是相比起東部地區還有較大優化空間。而2014年為深入實施西部大開發戰略,國家又提出西部地區鼓勵類產業,以促進西部地區產業結構調整與特色優勢產業發展。

(二)加強基礎設施建設

由于西部地區,尤其是西部的農村地區尚未實現交通通暢,一些中部甚至東部地區的農村亦存在這種情況。因為要改變這一局面,必須要加強基礎設施建設,一方面加強西部的現代交通基礎設施建設,另一方面加強現代流通體系建設。

加強現代交通基礎設施建設能夠加強交通運輸能力,經濟發達地區的綜合交通運輸條件往往具有絕對優勢,而當前我國交通基礎設施建設最落后的是西部地區,其次是中部地區,因此要想加強交通運輸能力,必須要將中西部地區的交通運輸脈絡打通,實現南北貫通、連接東西。要加強鐵路、公路、航空等交通基礎建設,以高速公路、鐵路、航空等重要的跨省、跨國通道,作為綜合交通運輸網絡的主骨架,在著力構建大通道的同時,全面加強區域內干線交通網絡建設,彌補因區位因素不足導致的交通運輸能力落后。

加強現代流通體系建設,必須要深化流通體制改革,在中部、西部、農村地區等商貿流通業發展落后但市場需求量大的地方加大投入,建設集商品集散和交易為一體的物流樞紐基地,并完善區域的物流分工,充分發揮當前中部地區溝通南北的作用,將西部地區的優勢商品和資源輸出,并將東部地區的市場資源和現金技術等引入西部地區,帶動西部地區發展。并加強政府對西部地區的商貿流通業扶持力度,以流通產業發展需求為出發點,建設物流配送中心、商業中心等,以滿足這些地區的需求,實現地區商貿流通業的加速發展。

(三)加強區域優勢互補與合作交流

一方面要加強區域之間的優勢互補與協作,東部地區擁有市場優勢,西部地區有農產品、自然資源等優勢,因此未來要展開區域合作,例如開通農產品運輸專線,將西部的農產品運送到東部地區,保證農產品運輸效率,降低運輸成本,同時可以讓西部地區的農產品市場規模得到擴大,從而推動西部地區農業產業朝著現代化和專業化方向發展,直接推動種植、培養、儲藏等方面的技術發展,而與農業產業相關的商貿服務產業,如農產品衍生產品、餐飲業、旅游業等商貿服務業也都會受益匪淺。

另一方面,當前中部地區、西部地區也要加強對流通市場的整合,學習東部沿海地區發展商貿流通業的先進經驗,并以中部商貿流通業發達的地區作為支點進行經濟輻射。

總之,當前我國商貿流通業發展的區域差異是由當前經濟大環境所決定的,同時也是由區域間經濟發展和客觀條件所決定的,但是隨著商貿流通業在經濟發達地區的市場飽和,以及中西部地區的進一步建設和發展,商貿流通業將會實現協調發展。

參考文獻:

1.周青浮.國內流通產業發展區域研究差異[J].財貿經濟,2015(1)

2.任保平,王辛欣.商貿流通業地區發展差距評價[J].社會科學研究,2011(2)

3.季模模,孫敬水.我國流通業發展的地區差異及影響因素實證研究[J].經濟研究參考,2010(6)

4.趙鋒.中國流通產業發展水平區域差異實證研究[D].中南大學,2013

5.毛文富.區域差異視角下流通產業發展環境評價實證分析[J].商業經濟研究,2015(22)