我的父親白奉霖

文·圖|白慧謙

?

我的父親白奉霖

文·圖|白慧謙

我的父親白奉霖生于1920年5月21日,故于2015年5月8日,享年95歲。

父親出生于曲藝世家,是門里出身。我的爺爺白曉山原在戶部衙門作謄寫員。他酷愛彈唱民間小曲,后來失業了,為了養家糊口,便開始走街串巷賣藝。我父親弟兄五個,大伯父白鳳巖,二伯父早夭,三伯父白鳳鳴,四伯父白鳳麒,我父親排行第五,原名白鳳麟,后改名白奉霖。父親幼年隨我爺爺學唱京韻大鼓,12歲正式登臺。后拜金萬昌為師學習梅花大鼓,又向榮劍塵、常澍田等學習單弦。1941年起任弦師,曾為金萬昌、白云鵬、王佩臣及我的三伯父白鳳鳴等名家彈弦伴奏。

父親1951年參軍,1965年入黨,歷任總政治部文工團、北京軍區戰友文工團曲藝教員,中國廣播藝術團說唱團顧問,中國曲藝家協會第二、三屆理事,享受國務院特殊津貼。

上世紀五十年代初,他曾兩次隨祖國藝術團赴朝慰問中國人民志愿軍。我父親是赴朝慰問團曲藝服務大隊的曲藝演員,他們憑借一把弦子、一副竹板,贏得了志愿軍戰士們的熱烈歡迎。1962年,他又隨團赴中印邊境,慰問參加自衛反擊戰的將士們。

父親一生熱愛黨,熱愛部隊,他對黨和部隊充滿了感激之情。他曾經不止一次地告訴我們,舊社會藝人們沒有地位,生活沒有保障。當年鼓界大王劉寶全已經七十多歲了,為了養家糊口還得登臺演出。如果不是解放了,不是部隊的培養,我父親也只能是舊社會的一個老藝人,而不能成為新中國的一名文藝工作者。

由于某些原因,我一直沒能和父親一起生活。父親為了不給我們兒女添麻煩,把自己“送”到了老年公寓,這一住就是十幾年。后來我愛人退休了,我大哥和我們一起商量,想盡快把老父親接回家來和我們一起生活,讓他更好地享受家庭的溫暖,享受天倫之樂。2013年,我們把老爺子接回了家,一起度過了他生命中最后的時光。

回到家里,他生活起居還像在部隊一樣,早睡早起,生活非常有規律。九十多歲的老人了,自己能干的事情,絕不要別人幫忙。父親永遠有一顆年輕的心,緊跟時尚,幽默詼諧,反應極快,跟他聊天,你會忘記他的年齡。父親熱愛生活,每天都要動動樂器,不是三弦,就是琵琶,彈累了就聽自己過去錄制的節目,聽累了就躺在床上看歷史書籍或報刊雜志,真正是老有所學,老有所樂,活到老,學到老。除了他酷愛的曲藝事業以外,糊風箏,養花,打太極拳,喝點兒小酒,吃點兒小菜,每天都過得豐富多彩,有滋有味兒。

父親一生淡泊名利,以他對曲藝事業的貢獻,早就具備獲得藝術大獎的資格了,但他從來沒有向組織提出過申請或申報。不僅如此,像調級、漲工資、立功受獎之類的事情,他也從不去爭。他常說,人生三毒:貪、嗔、癡。父親最喜歡的一副對聯就是:“事能知足心常泰,人到無求品自高”。

2014年6月,由石景山區人民政府公布,石景山區文化委員會頒發證書,我父親被授予石景山國家級非物質文化遺產項目京韻大鼓“少白派”區級代表性傳承人。

白奉霖

朝夕相處的日子里,我從他身上學到了太多的東西。他對事業不斷的追求,雖然已過耄耋之年,仍然筆耕不輟,每天都在不斷地整理和創作。父親精通三弦、四胡、琵琶等樂器,熟悉多種北方曲藝,能編曲作詞。他編曲的京韻大鼓《一副擔架》《探親》等節目均獲好評。上世紀八十年代父親參與編纂了《中國曲藝音樂集成?北京卷》。父親還自力更生,利用簡陋的設備自彈自唱,保留下了《羅成叫關》、《建文帝出家》、《七星燈》、《千金全德》(三本)、《哭祖廟》等十余段少白派京韻大鼓的演唱錄音,并在八十歲時做了音配像合成,供弟子和學生學習。

白奉霖、白慧謙(左)演出照

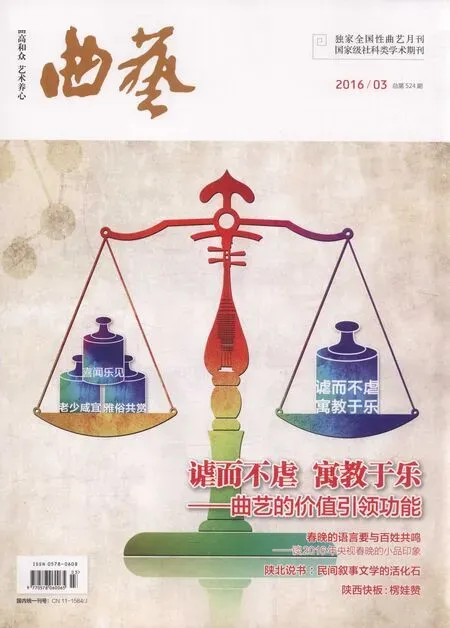

“轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情”,白奉霖豐富的晚年生活。

父親是曲藝名弦師,曾為眾多八角鼓名家伴奏,他會的曲牌多且準。2012年,在他喜收高徒之際,他將這批資料委托友人發布于網絡,此舉為推動少白派京韻大鼓的傳播起到了重要的作用,引發了曲藝迷們爭聽少白派的一個高潮。

幾十年來,他時時刻刻跟自己的生命賽跑,生怕這些寶貴的藝術資料在他手上失傳!

他在生活中是父親,在藝術上是嚴師。他要求我多學多聽多看,要全面發展。原來我不會拉四胡,他就耐心手把手地教我。經過幾個月的學習,我基本上掌握了四胡的弓法與上手的指法,并在父親的輔導下學會了一段少白派的傳統節目《七星燈》。

他告誡我:作為一名弦師,必須全心全意地為觀眾服務,還要時時處處地為演員著想,要與演員同呼吸共命運,突出一個“伴”字,即使演唱者師從于伴奏者,但在舞臺上,伴奏者必須是從屬地位。他說要想成為一名好的弦師,伴奏要嚴絲合縫,不漏湯,不漏水,真正為演唱者、為演出的曲目起到綠葉配紅花、烘云托月的作用。他在業務上不斷地給我提出更高的要求,他說,僅僅用曲譜伴奏是不能解決問題的,弦師要伴奏首先要會唱,這是作為一個伴奏者必須具備的重要條件。會唱的曲目就知道音樂唱腔,就知道唱詞要表達的內容和感情。正所謂:一聲伴到融神處,自身便是唱曲人。

父親這一生培養的學生可謂是桃李滿天下,全國各地都有他的學生,凡是熱愛曲藝事業的人向父親求教,他都非常高興并毫無保留地傳授給他們,并在九十二歲高齡時喜收八個弟子,這成了鼓曲界乃至京城曲藝界的盛事。在生命的最后幾個月里,甚至在他病重期間,彌留之際,他還念念不忘他熱愛的、為之奉獻一生的曲藝事業,說等他出院后,要把京韻大鼓的伴奏指法用攝像機錄制下來,為我們今后的學習留下寶貴的影像資料。可惜,老爺子心愿未盡便駕鶴西歸,令人唏噓不已。

父親已經走了十個月了,但我們覺得他還和我們生活在一起,他的音容笑貌仍然時時浮現在我們的眼前。他的房間依然保留著原來的樣子,老爺子愛干凈,我們每天還要給他掃掃床,擦擦地,在靈前為他擺上他喜歡吃的東西和他愛喝的酒,甚至不忘放上一盒巧克力,因為老爺子生前就愛吃巧克力。

父親走了,可他給我們留下的是我們一生取之不盡用之不竭的寶貴遺產!

親愛的父親,安息吧!

(責任編輯/朱紅莉)