憶 “北曲”

文 ?圖|王福來

?

憶 “北曲”

文 ?圖|王福來

近日在網上看到“北京曲藝團復建”在中山公園音樂堂專場演出的消息。消息稱:北京曲藝團就此成為全國首次用企業化方式組建的專業國有文藝院團。這則消息令我記起了對北京曲藝團無限的美好回憶。

北京曲藝團算起來已有60多年的歷史了,1951年時由相聲名家王世臣先生組建的首都實驗曲藝團發展壯大而成。當時,新中國剛剛成立不久,百業待興,曲藝也面臨著新舊更替。在北京市文教局文藝處處長張夢庚先生(后任文化局局長)的大力支持下,王世臣先生憑借著自己對新中國的熱愛,對新社會的向往和自己在曲藝界的威望,同當時的單弦名家曹寶祿先生一道四處奔走,邀請組織了當時的曲藝名家、曲藝音樂演奏家及年輕的曲藝學徒參加北京第一個民辦公助的曲藝團體—“首都實驗曲藝團”,王世臣先生任團長。1952年王世臣先生從朝鮮戰場慰問志愿軍歸來,實驗曲藝團改名為北京曲藝一團,先后又成立了二團、三團。1957年,一、二、三 團合并建立民營公助的北京曲藝團,1959年經北京市政府批準,為市文化局直屬國營藝術團,正式命名為北京曲藝團。

北京曲藝團為首都以及全國曲藝事業的發展作出了不可磨滅的貢獻。培養了一大批優秀的曲藝人才,并參加了許多國家的重大活動。1955年曹寶祿、魏喜奎二位先生赴蒙古共和國慰問我援外人員;1956年王世臣先生任中央代表團團員,跟隨陳毅副總理赴西藏,慶祝西藏自治區籌委會成立并演出;1957年魏喜奎先生在第六屆世界青年聯歡節以一曲牌子曲《慶中秋》榮獲金質獎章;1958年王世臣先生參加了第一屆北京市曲藝匯演和首屆全國曲藝匯演,與高德明先生表演了新編相聲《新書迷》,受到當時北京市市長彭真的好評。1960年京韻大鼓演員良小樓先生、相聲演員趙振鐸、趙世忠先生等人參加了全國優秀曲藝界節目匯演……高鳳山、王世臣、魏喜奎、關學曾等多位表演藝術家曾多次去中南海懷仁堂和后來的人民大會堂為毛澤東主席、劉少奇主席、朱德總司令、周恩來總理等黨和國家的領導人演出,并受到他們的好評。

他們在繼承傳統的基礎上說新唱新,多少年來活躍在首都及全國的曲藝舞臺,給觀眾奉獻一臺又一臺新老曲藝節目,為人民帶來了歡笑。先后赴天津、沈陽、大連、張家口、哈爾濱、濟南、武漢、南京、上海、廣州等地演出,廣泛地繼承和傳播了北京的曲藝曲種,培養了一代又一代的接班人。包括現在還活躍在舞臺上的相聲名家李金斗先生、李偉建先生,單弦名家張蘊華先生等人都曾是北京曲藝團學員班的學員。

當初北京曲藝團匯聚了全國眾多的曲藝名家,各個曲種的演員、伴奏員。曲種有相聲、京韻大鼓、單弦牌子曲、蓮花落、拆唱八角鼓、梅花大鼓、數來寶、雙簧、滑稽大鼓、北京琴書、河南墜子、快板書、西河大鼓、山東快書、山東琴書、口技等。

演員有高派快板的創始人高鳳山先生(也說相聲,屬快板相聲兩門抱);劉派京韻大鼓演員良小樓、馬書麟先生;自成一派的單弦牌子曲演員譚鳳元、曹寶祿先生;梅花大鼓演員郭筱霞、劉淑慧先生;北京琴書泰斗關學曾先生;滑稽大鼓演員葉德霖先生;奉調大鼓演員魏喜奎先生;河南墜子演員姚俊英、馬玉萍先生;西河大鼓演員孫雅君先生;拆唱八角鼓演員顧榮甫、尹福來先生;山東快書演員劉司昌、馮廣月先生;弦師韓德福、吳長寶、周榮林、魏福漢先生等。

1959年北京曲藝團相聲隊被評為先進集體全體合影

葉德霖先生(藝名:架冬瓜)演出照

曹寶祿先生演出圖

1958年王世臣先生參加第一屆北京市曲藝匯演和首屆全國曲藝匯演,與高德明先生表演新編相聲《新書迷》演出照

相聲演員有笑林五杰之一的高德明先生、有清門相聲的傳承人譚伯儒先生、有相聲教育家人稱“相聲倉庫”的王長友先生、有“相聲巨人”王世臣先生、有天橋老藝人號稱“大狗熊”的雙簧演員孫寶才先生;高德亮、趙振鐸、趙世忠、陳涌泉,王文祿,佟大方、張善增、羅榮壽、賈振良眾位先生;口技演員湯金城先生……各位都是身懷絕技,說學逗唱樣樣精通。

那真是人才濟濟,被譽為擁有一百單八將的全國最大、最有名的曲藝團。筆者幼年時經常出入他們的演出場所,鮮魚口迎秋茶社、前門小劇場、吉祥戲院、長安大戲院、西單劇場以及北京的各個劇場劇院、俱樂部都是他們的演出場所。有時上演鼓曲、相聲;有時上演相聲大會。

我對高德明先生(有時王長友先生給他量活,有時福寶仁先生給他量活)說的《賭論》印象很深,尤其是他模仿在牌桌上幾個婦女說閑話,真是惟妙惟肖,幾句話就把那個婦女如何因賭耽誤了家務,丈夫如何罵她,她又如何與丈夫撒潑打架表演得如入其境。

王世臣先生自幼拜師學藝,基本功扎實,活路子寬敞,說學逗唱無所不能,無所不佳。他與趙玉貴先生表演的《賣布頭》《拉洋片》《鬧公堂》等相聲段子當時成為一絕,被樹為相聲表演的典范,馬季先生評價王世臣先生的相聲藝術為“超今冠古”。記得他表演相聲《汾河灣》時,捧哏的一聲“馬來—”王先生啪!一個吊毛兒,學京劇中馬童的動作,干凈利落,迎來滿堂喝彩。

高鳳山、王學義師徒二人的快板,一老一小,一高一矮,一對一句,有時幽默風趣,有時高昂亢進,配合默契,相得益彰。王學義先生年輕,瘦高個,大背頭風流瀟灑;高鳳山先生年長,個矮圓臉,兩只大眼炯炯有神,更顯老練沉穩,二人在舞臺上真是一對絕配。

湯金城、譚伯儒二位老先生的口技學什么像什么,公雞、母雞、小雛雞、汽車、火車、抖空竹都非常逼真。他的表演形式與相聲差不多,利用口技的表演組成包袱,也很幽默,使觀眾聽了發笑。每到結束時,在學鋼琴聲中加入了草蟲兒蛐蛐的鳴叫聲。這時捧哏的問道“這是怎么回事?”湯先生答道“鋼琴底下趴著倆蛐蛐”。這個設計巧妙幽默,總能引發觀眾由衷的笑聲。

曹寶祿先生的單弦、岔曲、聯珠快書自成一派,記得有一次曹先生在吉祥戲院表演聯珠快書《蜈蚣嶺》,一上臺用白口解釋什么叫聯珠快書:“今天學徒伺候各位一段聯珠快書,題目叫做《蜈蚣嶺》,那位問了,什么叫聯珠快書?就是唱曲兒的速度有如斷線的珠子噼里啪啦一個接一個往下掉一樣……”這句話是我在50多年前聽到的,至今回憶起來仍是記憶猶新。

姚俊英(人稱姚娘兒)、馬玉萍二位先生的河南墜子《借髢髢》真是令人百聽不厭。擔任伴奏拉墜胡的是馬玉萍先生的丈夫,一邊拉墜胡,腳下還踩一個木板以擊節。

此外,良小樓先生的京韻大鼓;魏喜奎先生的奉調大鼓;尹福來、佟大方二位先生的拆唱八角鼓;劉司昌、馮廣月先生的山東快書;孫寶才、王文祿二位先生的雙簧等等好節目真是數不勝數啊。

曲劇《啼笑因緣》劇照

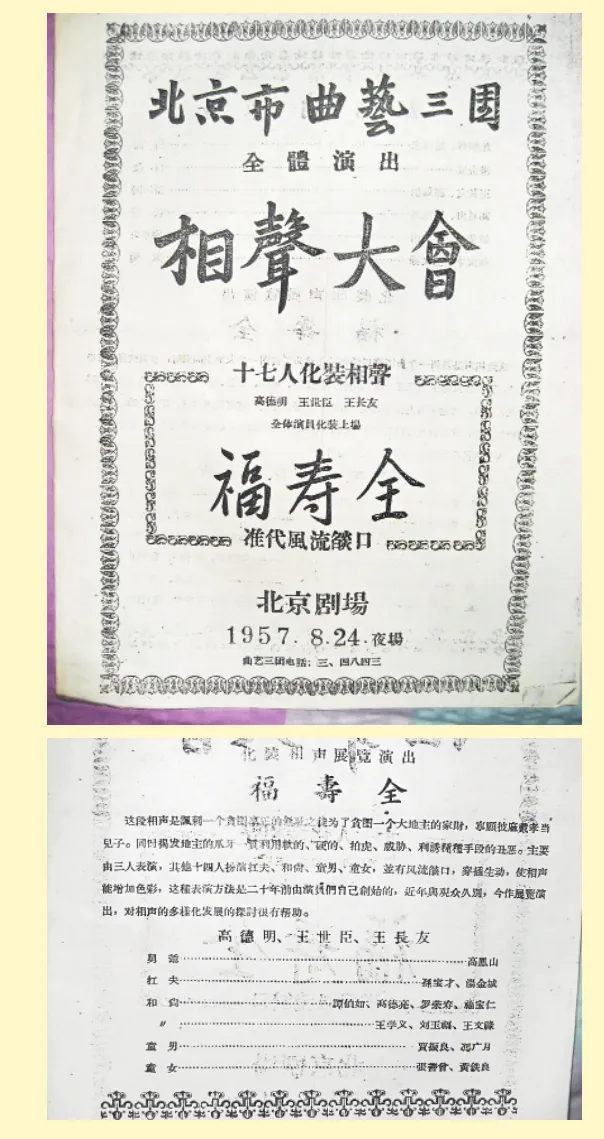

在我的記憶中還曾看過他們表演的一個大型化裝相聲《福壽全》。高德明、王世臣、王長友老三位主演,后面有扮演和尚的譚伯儒、高德亮、羅榮壽、福寶仁、王學義、劉玉福、王文祿,還有一對童男童女分別由賈振良、馮廣月、張善增、黃鐵良扮演。我記得童男童女是由別人把他們抱上來,一會兒,他們卻活動開來,有的亂動,有的彈和尚的腦奔兒,引得觀眾哈哈大笑。

北京曲劇也是北京曲藝團編演的北京地方劇種,當初北京曲藝團成立時就是由曲藝隊和曲劇隊組成。后來還有一度時期北京曲藝團更名為“北京曲藝曲劇團”。在我的記憶中他們排演的劇目有:《柳樹井》《啼笑因緣》《羅漢錢》《楊乃武與小白菜》《龍須溝》《茶館》等。留下印象最深的應該是《啼笑因緣》和《楊乃武與小白菜》。

《啼笑因緣》這出戲是根據張恨水先生同名小說改編而成。魏喜奎先生扮演沈鳳喜、馮宇康先生扮演樊家樹、佟大方先生扮演沈三弦……全劇是以窮苦藝人沈三弦帶著她的養女沈鳳喜,在天橋撂地賣唱開始的,我看此戲時大約十歲左右,至今還清楚地記得:當樊家樹聽完一段大鼓時,掏出一塊銀元遞到沈鳳喜手中,馬上被大煙成癮的養父沈三弦搶了過去,并低三下四地與樊家樹攀談,告訴樊沈家在哪里住。佟大方先生一聲“大喇叭胡同三號……”的同時把手中的銀元用嘴一吹放在耳邊聽發出來的聲音。一句臺詞、一個動作把一個大煙鬼的貪婪表演得淋漓盡致。從此以后,每當我走在永安路大喇叭胡同口時,便想起了張恨水先生的小說、想起了北京曲劇《啼笑因緣》。

隨著時間的流逝,以上的回憶已成歷史。然而,今天北京曲藝團的復建值得慶幸,衷心地祝愿他們,能將北京的曲藝曲種傳承下去,發揚光大。

化裝相聲《福壽全》宣傳戲報

北京曲藝團曲劇演出宣傳戲報

(責任編輯/杜佳)