弱鳥振翅飛

王健任

回憶起福建壽寧縣下黨鄉下黨村,習近平總書記用八個字來形容:“異常艱苦,異常難忘。”

異常艱苦,艱苦在下黨雖群山環繞,碧水微瀾,但群山峻嶺阻斷了鄉親們的小康路,下黨的青山秀水在鄉親們眼里成了窮山惡水。

異常難忘,難忘在總書記曾經“三叩下黨”,下黨的鄉親們艱苦奮斗的精神狀態和觸目驚心的貧困面貌,仿佛一根針扎在了總書記心里。

時光荏苒,20多年的扶貧攻堅,讓下黨這個當年的窮山村走出了一條百姓富、生態美的發展之路:1988年,下黨農民人均純收入僅146元;2015年,農民人均純收入8275元,翻了56倍。

化繭成蝶的下黨,讓異常艱苦成為了過去時,在這艱苦的蛻變過程中,有三位共產黨員,讓下黨的鄉親銘刻在心,永生難忘!

習近平:三叩下黨

時間追溯到20多年前的下黨村——

因不通公路,信息閉塞,下黨的鄉親長期困守著“九山半水半分田”,經濟發展十分緩慢。原福建寧德地委書記呂居永記憶猶新:“進山出山都要爬山,群眾最怕的事情有三:一怕生病、二怕挑化肥、三怕養大豬。習近平同志來寧德任職地委書記后,用了兩三個月時間走訪調研,每個縣、鄉,以及大部分貧困村都走過,通過調研把閩東情況摸得比較深入,形成了系統的扶貧思想、觀點,對以后每屆領導落實這個思路起了很大作用。”

訪真貧,問真苦,光是下黨,習近平就去了三次。

1989年7月19日,習近平第一次去下黨時,一路靠鄉黨委書記楊奕周邊劈茅草邊開路,才走到鄉里。鄉下干部給每位領導準備了一頂草帽、一根木杖、一條毛巾。大家頭頂炎炎烈日、腳踩崎嶇山間古道,跋涉15里才到達下黨村。習近平一路感慨萬千。這個鄉無公路、無自來水、無照明、無財政收入、無政府辦公場所,當時農民人均收入不足200元。當地鄉政府沒有開會的會場,干部們只好在鸞峰橋上開會、吃飯、休息。那情那景強烈地刺激著習近平,他馬上和地區領導商定扶貧方案,計劃支持下黨鄉建一座政府樓、一所學校、一個水電站。

“受命于危難之秋”。習近平來閩東工作時,閩東一窮二白,而下黨則是窮上加窮的特困鄉。正當下黨鄉因來了新地委書記對未來充滿憧憬時,一場特大洪水襲擊了下黨,僅下屏峰村就有11人傷亡,受災62戶332人。正當受災的困難戶淚流滿面,為失去家園和親人而慟哭時,習近平冒雨步行3公里,第二次來到下黨鄉下屏峰村。當時通往下屏峰的路基全部被洪水沖毀,基本看不到路,習近平帶著工作組只能沿著河道岸邊向前跋涉。對重點受災的32戶重建戶每戶給予1500元補助,且協調15萬元幫助解決公路、防洪堤壩、學校修建問題。習近平第二次叩響下黨群眾的心門時,他們正沉浸在悲傷中,而他與民同患難的情誼就這樣在下黨鄉群眾心里生了根。

“憂民之所憂,樂民之所樂。”習近平與人民同吃苦,為的是讓群眾早日品嘗到生活的甘甜。終于,這個機會在若干年后到來了。1996年8月7日,習近平第三次來到下黨,那時他的身份已是福建省委副書記,他此行不是救災,也不是單純的濟困,而是來檢查和調研如何讓貧困百姓奔小康,這次他和這里的鄉親都樂了。

下黨鄉建起了一座水電站、四所學校,農民人均收入大幅提高,一個行政村實現了小康,6個行政村已經脫貧。這次,他拍板給予100多萬元的經濟社會發展資金,協調下黨經楊洗頭村與浙江慶元縣對接公路立項建設,為下黨鄉打通出省公路。第三次叩響下黨群眾的心門時,習近平看到的是人民群眾舊貌換新顏的喜悅,他堅信扶貧下黨的歷程終會有所收獲。

原福建省人大常委會副主任馬潞生回憶說:“當時總書記比任何人付出的都多,他走遍閩東每個鄉鎮訪貧問苦,帶領寧德百姓艱苦奮斗。記得他在寧德時,沒衣服穿了,就把姐姐的衣服染一染穿在身上。就是在這樣的艱苦條件下,總書記因地制宜提出‘村戴帽、茶纏腰、果樹滿山腳的方案,最終讓百姓發家致富。”

三叩下黨,習近平翻過崇山峻嶺,懷揣著共產黨人忠貞不渝的信仰走進鄉親們的心坎;三叩下黨,習近平刻印在崇山峻嶺間的堅實足跡,詮釋著共產黨人的擔當;三叩下黨,習近平用共產黨人滴水穿石的韌勁催促著“弱鳥先飛”。

李振生:不沾親的“富親戚”

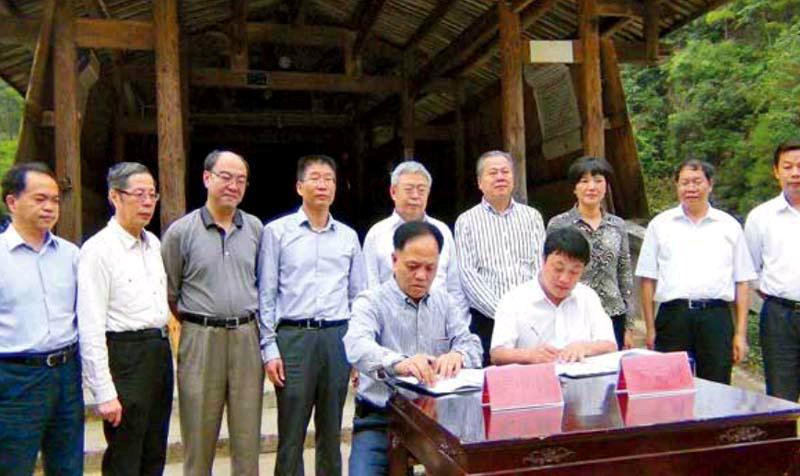

距離下黨鄉幾百公里外的南安市芙蓉溪畔坐落著一個擁有18家企業,工農業總產值達11.2億元,農民人均純收入22300元,村財政收入420萬元的富裕村莊——蓉中村。該村黨委書記李振生用 “黨建保證、經濟先行、文化引領、科學發展、強村富民”的發展理念帶領村民奔上了小康路。2014年11月1日,在國務院扶貧辦主任劉永富的見證下,蓉中村和下黨村簽訂共建協議,下黨的小康路上又多了一位好幫手。

蓉中經驗如何在下黨落地生根?李振生明白,下黨和蓉中村的實際情況差距很大,蓉中經驗在“九山半水半分田”的下黨會“水土不服”。為此,李振生三次到下黨村指導,同時帶領五名扶貧創業導師定期指導下黨村抓黨建,強經濟。通過充足的調查研究和廣泛聽取黨員干部意見后,雙方探索出一條“黨建引領、道德興村、以茶富農、共建共享、強村富民”的發展路子。

在李振生看來,抓黨建是經濟發展的保證,下黨脫貧致富奔小康關鍵點是村兩委班子要強,這是一個村發展的生命力。為此,李振生組織下黨村民分兩批到蓉中村參觀學習,親自給村民上黨課,傳遞黨員干部“三大三小”(村莊雖小、民生為大;職務雖小、責任偉大;能量雖小、奉獻為大)的服務理念。

下黨村黨支部書記王明祖和村委會主任王菊弟聽后很受鼓舞,“我這次回去,要卯足了勁抓黨建,沒想到抓黨建能產生這么大的效益。”原來把豬圈建在村里唯一一條街主干道上的黨員上完課后羞愧不已,“李書記說得對,愛國要先愛村,作為一名黨員,我絕不能做影響下黨村形象的事。”回到村里,他家都沒回,當著鄉親們面把豬圈拆了。

接下來要解決村民的“錢袋子”問題,“下黨村缺耕地,缺勞力,缺資金,缺技術”。李振生來到下黨后發現這里的困難要比想象嚴重,當看到漫山遍野的茶葉時,他有了思路:用小茶葉做大文章。下黨村世代種茶,但卻沒形成氣候,一家平均兩三畝茶園,碰上個好年景能賣幾千元茶青,平常也就夠補貼家用。“這里缺少的從來不是種茶的手藝,而是管理經驗和銷路。”李振生為下黨村想出的招數是,發展中國第一個扶貧定制茶園,面向全國招募愛心茶園主定制茶園,實現茶園與茶杯的直接對接,讓城里人以公道價喝上生態好茶,也讓下黨村民直接受益。如今,下黨村福山水聚茶園項目在逐步完善,3月10日,正在出席全國兩會的國務院扶貧辦主任劉永富聽取了福山水聚茶園項目的匯報后給予充分肯定和積極評價,并當場以個人名義簽訂認購協議。

共建共享,李振生強抓黨建,在下黨的鸞峰橋上用黨旗給鄉親指明了發展道路;

聚合愛心,李振生勇于創新,讓福山水茶在下黨的窮山惡水上鼓了鄉親的“錢袋子”;

貧富互助,李振生牢記共產黨員的使命,用責任擔當攜手下黨鄉親同奔小康。

曾守福:大機關的小書記

“守福,部里研究決定派你到壽寧縣下黨村駐村掛職,你今晚把行李收拾下,明天啟程去下黨村報到。”2014年6月30日晚,曾守福接到福建省機關黨委專職副書記羅長祥打來的電話。晚上八點半回到家,孩子已經睡著了,妻子收拾好行李,坐在沙發上掉眼淚,她抱怨:“你去鄉村掛職,上有老,下有小,我一個人怎么辦啊?”

第二天,曾守福從福州出發,奔波3個多小時才到壽寧縣城,接著山路越走越差,坑坑洼洼,一路顛簸后到達下黨村。到下黨村的第一個夜晚,他獨自一人在下黨村外廊橋坐了一個多小時,鄉村的夜異常寧靜,“下黨村條件太差了,如何才能帶領鄉親們擺脫貧困?”曾守福充滿困惑。

新官上任三把火,曾守福的第一把火是被村里一個“混子”點起來的。有一天,曾守福走訪貧困戶,看見有人在溪里毒魚、電魚。一打聽,是村里的一個“混子”,混到什么程度?把自己父母打得報了警,醉酒后把自己兒子丟進溪里。曾守福上前制止,卻被罵了一頓。一肚子氣讓他一晚沒睡覺,“脫貧致富的第一步要抓黨建、樹正氣。”第二天一大早,他就挨家挨戶到黨員家敲門。兩天時間,曾守福磨破了嘴皮子,終于在村里成立了“村務工作村民監督委員會”,由黨員代表、村民代表、產業大戶代表組成,這件事成了委員會熱議的話題。兩天后,“混子”被委員會的人狠狠“收拾”了一頓,這下老實了,再沒犯過一次事,天天圍著曾守福轉,想當河段長。

嘗到了甜頭,曾守福決定利用下黨村是閩東革命老區這一優勢,組織全村黨員開展“兩學一做”教育實踐活動,提高黨員自身素質,激發群眾正能量。“我們定期開黨員全體大會和村民大表大會,遇到重大項目、制定決策時必須召開村民代表大會,充分聽取群眾意見,讓村民自己當家作主,這樣就能調動他們的積極性了。”

曾守福的作為,讓在外經商多年的王培根看在眼里,記在心里。這個20多歲的小伙子找到曾守福,聊了一夜,“你能這么幫我家鄉,我也想回來。”這正是曾守福最希望的。今天的農村最缺的就是有文化、有才識、有信念、有激情的年輕人。沒多久,王培根陸續動員6名和他一樣外出務工的年輕人返回家鄉。

2015年2月18日,農歷大年三十,天剛放亮,由王培根和幾個同學組織的一支20多個年輕人的隊伍,拉著橫幅、唱著山歌,自發地到修竹溪赤足清淤泥、撿垃圾。如今,包括王培根在內,這幾名返鄉的年輕人全都在福山水聚茶園合作社任職,王培根還成為預備黨員。

舍小家,顧大家,曾守福從省城的機關干部轉身成為為百姓排憂解難的小小村官;

興村社,民當家,曾守福在下黨村的修竹溪上泛起了一艘用民意聚成的小舟;

開民智,找富源,曾守福讓鄉親們的小康路越走越寬。