你該了解的關于媽祖女神的七件事

《海洋世界》雜志社綜合整理

你該了解的關于媽祖女神的七件事

《海洋世界》雜志社綜合整理

第一件事:媽祖女神的身世

媽祖出生于宋太祖建隆元年(公元 960 年),農歷三月二十三日,莆田縣人,是唐九牧排行第六的郡州刺史林蘊七世孫女,曾任閩都巡檢的林維愨的第六女。她生長于莆田縣莆禧半島上的賢良港,熟悉水性和航海技能,能觀天象,知氣候。漁民在漁業生產過程中,常聽從媽祖建議,以在海上保得平安。在湄洲灣發生意外的船只,媽祖都能想辦法前去營救。在平日的生活中,媽祖助人為樂,擅長醫術,利用民間草藥為人們治療疾病,受到人們的敬仰。直到宋太宗雍熙四年(公元 987 年),媽祖在一次救險中發生意外,再也沒有回來。人們傳說媽祖在湄洲島頂峰,升天而去,于是鄉親們就在島上燃起香火供奉她,稱其為“通賢靈女”。

第二件事:媽祖信仰為何起源于湄洲灣?

中國作為一個海洋大國,從事海事活動的歷史源遠流長。在航海技術和造船技術都不是很發達的古代,面對海上氣候的變幻莫測,人們也只能通過媽祖這個唯一的海上女神,尋求庇護。媽祖信仰之所以起源于湄洲灣,與該地獨特的地理環境密切相關。湄洲灣一帶海域海洋性氣候明顯,每當臺風來襲,狂風暴雨極易導致海難事件的發生。湄洲灣三面環山,灣口朝向東南。橫亙在灣口的湄洲島以及灣內眾多的島嶼,形成多重天然屏障,使得湄洲港成為躲避惡劣天氣的優良港口。久而久之,人們認為是媽祖顯靈,才使得湄洲灣風平浪靜,這也是媽祖信仰誕生于湄洲灣的根本原因。媽祖在成為人們精神支柱以后,激勵著人們開辟新的航線,探索外面未知的世界。隨著媽祖信眾足跡的變遷,媽祖信仰的范圍也不斷擴大。

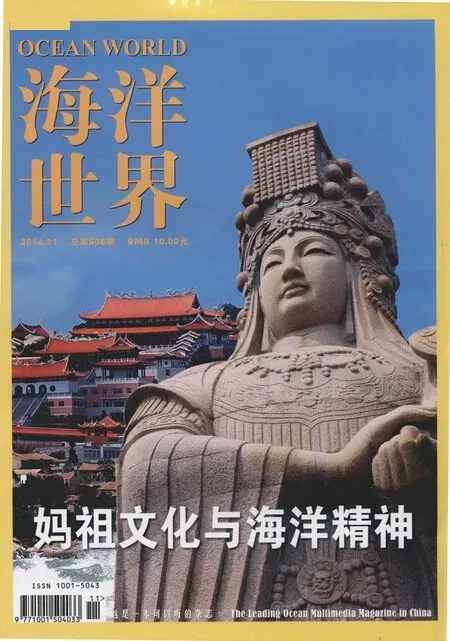

第三件事:媽祖文化是中國海洋文化的重要組成部分。

2006年,莆田市“湄州媽祖祭典”被列為第一批國家級非物質文化遺產代表作,并進入國家級非物質文化遺產名錄。隨后,天津皇會媽祖祭典、浙江洞頭媽祖祭典分別被列為第二批國家級非物質文化遺產名錄項目和第三批名錄之推薦項目。2009年,媽祖信俗被列入世界人類非物質文化遺產名錄。媽祖文化是中國海洋文化的重要組成部分,它不僅是一種宗教文化,而且也是一種華人文化。

第四件事:媽祖文化概念的幾種說法。

關于媽祖文化的概念,學術界至今還沒有統一的界定。以下概念為學術界的幾種看法。

1. 媽祖文化是中國傳統文化中一個相對獨立的部分, 也是一種世界性的文化現象, 它是以媽祖信仰為載體而發生、衍生的各種文化因素經多方面融合、演變而形成的一種特定文化現象, 是一個多層次、多元化的復合體。

2. 基于對媽祖的崇拜信仰而形成的相關海商社會的具有海洋文化特色的民俗文化。

3. 媽祖文化是基于歷史上確實存在的媽祖扶危濟貧、無私奉獻、熱愛人民、見義勇為的感人事跡,以媽祖信仰為核心,以宮廟建筑、雕刻、文獻等物質文化和神話、傳說、故事、祭典、民俗、藝術等非物質文化為基本內容的具有海洋文化特色的民間信仰文化。

4. 在文化地理學中,媽祖文化是以媽祖信俗為基礎的民俗文化,它最大的特點是海洋性。媽祖文化的內涵廣泛,可以把媽祖文化看成立體系統,并將其視為圈層機構,大致可以分為物質文化層面、行為文化層面和精神文化層面。物質文化層面就是與媽祖文化相關的宮廟、塑像、服飾、碑刻等物質載體;行為文化層面就是在長期的生活實踐中,由媽祖信仰產生的各種風俗習慣、行為規范和生活方式等;精神文化層面,是媽祖文化的核心部分,也是媽祖信仰得以存在的根本原因。媽祖文化的精神內涵,眾說紛紜,但大致可以概括為“仁、義、善”。

第五件事:媽祖信仰與其他宗教的區別

媽祖信仰區別于佛教、基督教、伊斯蘭教等其他宗教的地方,就是媽祖信仰沒有完整的教義和正式的組織。媽祖信仰作為信俗類的文化遺產,其教義較為零散,以血緣、親緣、商緣為紐帶進行傳播,沒有正式的人員負責傳教。

第六件事:媽祖地位的敕封

出海之人,把媽祖當成庇護之神,禱祝有應,媽祖的名聲也越傳越遠,宮廟分靈到海灣附近。徽宗宣和五年(公元1123 年),皇帝派給事中路允迪出使高麗時,遇到風暴,八舟溺七,路允迪惶恐萬分,仰天禱告,恍惚覺得有個神女立于桅桿之上,風浪立即平息了。路允迪詢問船上的人,有一個隨船的莆田人說,神女是他家鄉信奉的圣墎女神。后來,路允迪回到朝廷,向皇上說出了這番經歷,皇上欽賜圣墎“順濟”的匾額。這是媽祖得到官方的第一次承認。到南宋末年朝廷對媽祖的封號由夫人晉封為妃。元代在統治中國的90年中,共給媽祖賜額1次,加封號6次,晉爵為天妃。漕運沿線和福建省重點媽祖宮廟,朝廷每年都要派官員前往祭祀。明代以后,面臨倭寇的侵襲,以及對外發展海外貿易的需要,繼續抬升媽祖的地位。明代共敕封媽祖2次,朝廷派使節祭拜媽祖的次數,更是不計其數。清代,在收復臺灣的過程中,清軍認為媽祖對他們的海上作戰,具有助戰的功能。于是,朝廷封媽祖為天后。直至德宗光緒元年(公元1875)的 195 年中,共敕封媽祖16次。按照清代定例封號的字數最多是40字,而對媽祖的封號字數竟高達68字,并昭告天下對媽祖行三跪九叩首禮,清代對媽祖的推崇到達了頂峰。

第七件事:媽祖信仰的傳播簡史

北宋時期,媽祖信仰還主要分布在莆田、仙游(以下簡稱莆仙)一帶。從湄洲島擴展至興化一帶,出現了北宋時期媽祖信仰的第一個高潮。

南宋時期,媽祖信仰開始由莆仙走向全國。媽祖走出發源地,在江浙閩粵開始傳播,并主要在海港商埠呈點狀分布。

元代建都大都(現在的北京),京城糧食需求量大,再加上元代初年長期的對外戰爭,加劇了對糧食的需求量。素有“魚米之鄉”稱號的江浙地區,正好可以解京城的燃眉之急。以河運為主的漕運,經常遇到干涸的情況。因此,元代統治者,開發了海上漕運,將江浙地區的糧食,運往大都。通過漕運和海運2個渠道,確保了京城糧食的供給。同時,元代統治者為了利用媽祖信仰保證糧食運輸以及減輕船工在海上的畏懼心理,加快了媽祖信仰由南向北的傳播。

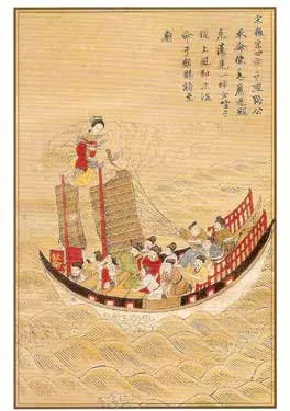

明代農業和手工業的發展,特別是紡織業和陶瓷技術的進步,推動了沿海地區海外貿易和對外交往的發展。尤其是鄭和七次下西洋,出使30多個在西太平洋和印度洋的國家和地區。鄭和每次途經福建時,都要前往媽祖宮廟祭拜。當平安歸來或者遭遇不測,最終化險為夷時,人們不自覺地把成功歸結為媽祖的庇佑,從而進一步加深了人們對媽祖信仰的信奉。

明代媽祖信仰的傳播突破了國界,傳播到蘇門答臘、蘇祿和暹羅各國。明朝末年海上流寇和倭寇猖獗,雖實行海禁政策,但是明代官兵和沿海百姓依然信奉媽祖,仰賴媽祖可以保佑平安。

明末清初,鄭成功收復臺灣,結束了荷蘭對臺灣長達38年的殖民統治。鄭成功是福建南安人,素有信仰媽祖的傳統。收復臺灣以后,他自認為得到媽祖的神助,推動了臺灣地區媽祖信仰的盛行。

清代康熙帝命令福建水師提督施瑯武力收復臺灣,結果明鄭軍隊戰敗,清朝實現統一。施瑯在率兵收復臺灣時,留下了很多關于媽祖相助的典故。清代福建海商的發展,推動了媽祖信仰在海外的傳播,使得媽祖信仰傳播到琉球等國家。清代媽祖信仰已經不再局限于與海洋有關的行業。為了聯絡福建商人,全國各地的會館紛紛建立,使媽祖信仰的傳播由沿海向內陸深入發展。

時至今日,有華人的地方,有江、河、湖、海的地方,就有媽祖宮廟的存在。媽祖文化已經傳播到世界上30多個國家和地區。