王少舫的黃梅之旅

—— 紀(jì)念少舫先生九十冥壽

○ 楊 璞

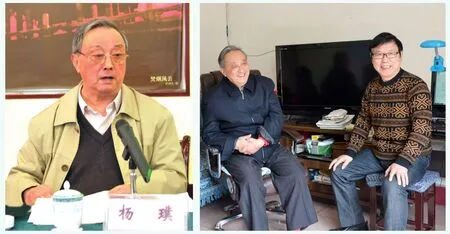

楊璞和精耕暢談黃梅戲

掀開《王少舫黃梅戲唱腔選集》目錄,看到這一條條曲目,不禁心潮涌動,感慨萬千。這平面的、靜止的文字,在我眼里幻化成一個個生動鮮活的舞臺形象躍然紙上,我心中的王少舫,他復(fù)活了!

眾所周知,少舫先生原是京劇演員,唱老生的;“入黃”以后,改唱小生,大獲成功,并以無爭之強勢,穩(wěn)居全劇種小生頭牌。其所飾演的小生角色如董永、梁山伯、魏魁元(《藍橋會》)……綜合性的整體水準(zhǔn),至今尚無人能望其項背。

光陰荏苒,歲月不饒人,順應(yīng)自然規(guī)律,少舫著手培植青年,使黃梅戲后繼有人。其實,培養(yǎng)新生力量,是他一直關(guān)注的重點。早在上世紀(jì)五十年代初,他在主持安慶民眾劇院時,便將一批十七、八歲的少男少女調(diào)教得有模有樣,在他藝術(shù)人生的黃金時代就極其真誠地提攜同行。到“省黃”以后,依然如此。老藝人小生演員查瑞和、熊少云等接受過他的表演程式、戲曲知識等方面不厭其煩的輔導(dǎo)。漸入老境后,則更是如此,年青的演員先有李濟民、朱玉白。后有夏承平、黃新德……還有下面市縣以及外省的青年演員均得到過他的親傳實授。其中有些人還跟他建立了正式的師徒關(guān)系,成為其入室弟子。至于再傳弟子,私淑門生,那就難知其數(shù)了。這些人中的很大一部分都成了黃梅戲的棟梁之材,在不同時期,不同地區(qū)為黃梅戲的延續(xù),發(fā)展作出了重要的貢獻。

少舫先生逐漸淡出小生行以后,便多演老生戲,并兼演凈角(如包公)以及其他類型的角色。所謂其他類型是指傳統(tǒng)意義上的某一行當(dāng)不足以表現(xiàn)的舞臺形象。比如《牛郎織女》中的金牛星(老牛),這是一個非人非神或者是亦人亦神,被人格化了的精怪。他被賦以忠誠、善良、樂觀、機智的性格,他的使命就是細(xì)心地呵護牛郎,是一位熱情和善,可親可敬的慈祥守護者,還是牛郎織女兩相結(jié)合的玉成者。這樣一個性格豐滿、任務(wù)繁重、精力充沛,動作復(fù)雜的藝術(shù)形象,表演難度之大是可想而知的。然而,少舫先生舉重若輕、構(gòu)思精巧,他呈現(xiàn)在觀眾面前的本應(yīng)十分笨重,反應(yīng)遲鈍的老牛卻是那樣的輕快活潑,憨而且敏、有說有唱、妙趣橫生。就戲曲表演體制而言,他不歸屬任何一個行當(dāng),但是,生、凈、丑行的表現(xiàn)手段都被他有選擇地擷取、融匯,使其成為全劇(或者說是戲曲表演藝術(shù))中別具特色的“這一個”。

雖然我從未見過王少舫勾丑臉,但我見過他的丑角戲。解放初期,他在現(xiàn)代戲《小二黑結(jié)婚》中飾演的二孔明,無論是在裝神弄鬼時的丑態(tài)、被揭露時的窘態(tài)、認(rèn)識錯誤時的憨態(tài)和表現(xiàn)積極時的稚態(tài),都能令觀眾捧腹噴飯。或鄙夷、或快意、或同情、或贊許、突顯出觀眾強烈的共鳴,收獲了理想的戲劇效果。

其實,《夫妻觀燈》、《補背褡》等小戲的男角原本也是丑角。剛解放時全國各劇種都要進行戲劇改革,要求凈化舞臺、清除色情、迷信等不健康的內(nèi)容,形式上還不準(zhǔn)丑化勞動人民。丑角的白鼻子只能涂在公子衙內(nèi)、小吏家丁的臉上,萬萬不可在勞動人民的臉上畫“豆腐干”,否則便是犯了“污辱勞動人民”的錯誤(后來升級為罪行),是會受到批判和處分的。因此,黃梅戲許多由小旦、小丑組成的“兩小戲”便不得不改為由小旦和小生組成的“兩小戲”。但是戲劇的喜劇風(fēng)格不變,人物的詼諧滑稽性格也基本不變,當(dāng)然要略有收斂,這就叫做“俊扮丑演”。

由此可見,事實上戲曲藝術(shù)中的所有男性行當(dāng),他都演過,并均有所創(chuàng)新。至于他還曾涉足過旦行(如在《天仙配》中演過二姐),那只不過臨時即興偶一為之,不足一議。

所謂行當(dāng),是中國戲曲特有的表演體制,根據(jù)演員所扮演角色的性別、性格、年齡、職業(yè)以及社會地位等等,在化妝、服裝各方面進行藝術(shù)夸張,將舞臺上的角色粗分為生、旦、凈、丑四種類型,各種類型在演唱方法,表演技術(shù)方面都各有不同的特點。細(xì)分起來,則較為復(fù)雜,如文、武、唱、做、長靠、短打、袍帶、方巾、青衣、花旦、大花臉、二花臉……不一而足。各劇種之間又有程度不同的差異,難以備述。可是,誠如人與人之間只有相似相近,沒有相同一樣,所以,不管分得多么詳細(xì),都只能是個大概,少舫先生跟許多有識見的藝術(shù)家一樣,不演行當(dāng),只演人物。

從本書所選的唱段來看,少舫先生飾演的人物有今有古,有中有外,有喜有悲,有人有仙,有善有惡,有美有丑,總之,帝王將相,士農(nóng)工商,天上人間,眾生百相,幾乎是無所不有,充分展現(xiàn)了他漫長艱辛的黃梅之旅,流光溢彩的粉墨春秋。

少舫先生是一位著名的表演藝術(shù)家,不過這稱號因為太濫,現(xiàn)在已大大地貶值了,甚至于近乎調(diào)侃,戲謔了。然而,王少舫卻是一位真正的表演藝術(shù)家,他是一位大家。

坦率地說,作為一個普通的社會人,他算不上一個“聰明人”,他文化不高,不擅言辭,他待人誠懇,卻拙于心機,昧于世故。跟某些廣結(jié)人緣,八面玲瓏的藝人相比,他幾乎是憨而近愚。可是,對于藝術(shù),對于唱戲,他卻有著出奇的悟性。他能觸類旁通,一通百達。說理論,不是他的強項,但是他的實踐,他的改革創(chuàng)新,他創(chuàng)造的一個個感人的藝術(shù)形象,卻總是令人折服的。

他從小生改老生,不是戴上髯口就算;他唱花臉,也不是勾了臉就完事。他還要在身段、步法、動作、唱法上作相應(yīng)的改變,特別是在唱法上,他非常注重聲音造型。這種聲音造型,并非僅以行當(dāng)作規(guī)矩,他追求的是與劇中人的身份、年齡、職業(yè)、性格以及特定環(huán)境,具體情節(jié)相符合。我有這樣的感受;無須通過視覺僅憑聽覺,也就是說不用看戲,單聽他唱,就可以大體上辨識人物的基本性格——王小六(《夫妻觀燈》)的歡快、親昵;董永(《天仙配》)的純樸、憨厚;劉大人(《女駙馬》)的油滑、奸詐和甫志高(《江姐》)的卑劣、陰鷙……

寫到這里,我還要連帶地說一說雖然不是唱腔但卻跟唱腔緊密關(guān)聯(lián)的念白。內(nèi)行有“七分念白三分唱”之說,可見念白是何等的重要。少舫先生的“白口”是頗見功力的。“大白”(韻白)自然是中規(guī)中距而且有別于京劇,富有黃梅戲特色,本文對此不展開議論,暫從略。我要說的是他的“小白”(安慶方言白)也十分講究,這是最為難能可貴的。不少演員以為念小白很容易,只要會說安慶話就行了。所以只要是安慶籍的演員念小白根本就不用學(xué),日常怎么說,演戲就怎么說,特別是現(xiàn)代戲的念白,幾乎是臺上臺下一個樣兒。如此一來,“生活化”倒是有了,可是藝術(shù)性卻不見了。

少舫先生不同,他的小白自然也說的安慶話,而且是地道、正宗、不攙假的安慶話,但絕對不是地道的生活語言。他創(chuàng)造的現(xiàn)代人物念白時,根據(jù)不同的語境,通過對語調(diào)、語氣、語速、句讀、重音的藝術(shù)處理,使散文句式韻律化。平平常常的一句話,從他嘴里說出來,陡增份量,平添幾分迷人的魅力。這樣的例子從他所演的現(xiàn)代戲中都可以輕易找到。比如《海港》中的老工人馬洪亮和青年工人小強關(guān)于工作證的對話,那真是字字千鈞,震撼心靈,句句深情,發(fā)人深省。僅說最后幾句:“我問你這工作證是怎么來的?”小強說“發(fā)的”,馬再問“么話?”這已經(jīng)聽得出強壓著火氣,聲音略帶顫抖。而小強根本沒有領(lǐng)會老馬的深意,更肯定地說:“是發(fā)的嘛!”這時馬洪亮終于爆發(fā)了,大聲發(fā)問“發(fā)——的?”一個高調(diào)拖音的“發(fā)”字,交織著憤怒、失望、痛心、斥責(zé)等等復(fù)雜的感情,高強度的噴發(fā),振聾發(fā)聵,熱血沸騰;而在另一出小戲《軍民一家》中,他飾演的老農(nóng)民張大伯有一段念信的唱詞,用的是【彩腔】中夾【數(shù)板】,從“好唦,唸唸唦,唸——唸”起,直到“怪我人老腦筋壞”止,近二十句唱詞,一氣呵成,唸得節(jié)奏鮮明、情緒飽滿、爽朗幽默、妙趣橫生、把人民群眾對子弟兵的那種親切熱愛的魚水深情表現(xiàn)得淋漓盡致。

少舫先生的戲曲知識不止于表演藝術(shù),而是多方面的。他雖然沒有獨立寫過劇本,但他曾不止一次參與過劇本的創(chuàng)作設(shè)計、加工和對傳統(tǒng)戲的改編,整理(如:《打豬草》、《夫妻觀燈》等);除了獨立執(zhí)導(dǎo)之外,在他所主演劇目的排練中,都對導(dǎo)演工作起過重要作用,尤其是對那些不熟悉戲曲,不熟悉黃梅戲或者導(dǎo)演經(jīng)驗不足的導(dǎo)演,他的作用常常是主導(dǎo)性的。而更值得重筆一書的是他對黃梅戲唱腔藝術(shù)的發(fā)展、提高作出了開創(chuàng)性的,具有里程碑意義的重大貢獻。

黃梅戲前身黃梅調(diào)音樂基于地方民間音樂尤其是民歌,山歌的 ,一直是五聲調(diào)式。是少舫先生在傳統(tǒng)的平詞【邁腔】里首創(chuàng)“4”音,即在五聲調(diào)式的基礎(chǔ)上加入一個清角音,成為六聲調(diào)式,后來再將有板無眼【八板】發(fā)展成自由速度的【散板】,并在【平詞】、【彩腔對板】中加入一個變宮音“7”,成為七聲調(diào)式。再后來變徵音(#4)、閏音(b7)相繼被加入,使七聲音調(diào)更為完整從而令黃梅戲唱腔大為豐富,更加優(yōu)美,表現(xiàn)力更強了。

其實他并不懂得多少音樂理論,他是把從京劇藝術(shù)實踐中積累的心得、經(jīng)驗,恰到好處地運用到黃梅戲中來,不著痕跡地融合、凝結(jié)成為黃梅戲唱腔的固有傳統(tǒng)。以致今日不可能有人問一問:“這是黃梅戲原有的唱腔嗎?”更不會問“這唱腔是誰創(chuàng)造的?”

黃梅戲現(xiàn)在每排一出新戲,都要由專業(yè)的音樂工作者進行音樂編創(chuàng)。少舫先生對這些音樂工作者不管他們的年齡、資歷、經(jīng)驗、成就如何,一概尊重,虛心求教。當(dāng)然,這些音樂家們對少舫先生更是十分尊重,這不僅因為他的名望、權(quán)威,更因為大家知道他有著深厚、豐富的黃梅戲知識和他對這些知識的善于運用和發(fā)展。

我們知道少舫先生出身于梨園世家,少年成名,可是許多人不知道,幾乎就在他成名的同時,這位少年京劇演員就跟黃梅戲結(jié)了緣。那是在上個世紀(jì)的三十年代初,準(zhǔn)確地說,是1930年他十三歲時就認(rèn)識了黃梅戲,學(xué)會了傳統(tǒng)小戲《苦媳婦自嘆》。到十七、八歲時,便已開始跟黃梅戲眾多“好佬”(安慶方言、指有本事的人,用在黃梅戲圈內(nèi),應(yīng)該遠(yuǎn)勝于今日之表演藝術(shù)家了)如丁永泉、潘澤海、王金泉(劍鋒)等人開始了“京黃合演”的歷史篇章,而此時,我們的另一位黃梅戲大師嚴(yán)鳳英女士還只是一個六、七歲的垂髻幼女哩。

此后的八年抗日戰(zhàn)爭期間,這種演出體制基本上一直存在著。不過,從形式到內(nèi)容都有適應(yīng)性的變化:開始是先“黃”后“京”,但安慶觀眾常常是看完了黃梅調(diào)便紛紛“抽簽”,起身離去了,到京劇登場時,池座中己是疏星寥落,方才的哄然熱鬧景象瞬間變得冷冷清清。于是不得不顛倒過來“京”先“黃”后,高貴的“大戲”為卑微的“小戲”“響場”唱“開鑼戲”。后來,黃梅調(diào)的份量愈來愈重,又將一些京劇劇目搬過來用黃梅調(diào)的形式來演唱。同時還演了一些黃梅調(diào)“提綱戲”(亦稱“幕表戲”)如《秦雪梅》、《合同記》等,所有這些,都是由他主導(dǎo)的。一直以來,他深受黃梅調(diào)藝術(shù)的浸潤,累積著黃梅調(diào)知識,實際上已儼然是黃梅調(diào)領(lǐng)銜人物,為同行及廣大觀眾所公認(rèn)。正是由于他具有這樣的背景,所以后來在他所主演的很多戲里的唱腔,雖然都有曲作者姓名,但實際上有不少精彩的唱段是由他自己設(shè)計,演唱后,再由曲作者記譜定型的。最令人欽佩的他對傳統(tǒng)唱腔的熟知和發(fā)揮運用,例子很多,除了我們耳熟能詳?shù)摹爸旃P頭上一點紅”(《女駙馬》劉大人)之外,在《羅帕記·回帕》)中“一場癡夢今方醒……”的唱段更為動人,特別是前四句清唱【平詞】老腔老調(diào)、那磁性的聲音、那深沉的情感、那醇厚的韻味、淋漓酣暢、沁人心脾、令人動容、令人陶醉、好比喝了家鄉(xiāng)的甜米酒回味無窮。只是可惜太少了,剛吊起了胃口,酒卻沒了,意猶未盡、心癢難撓。吾乃耄耋老人,一生在黃梅戲圈里打滾,從黃梅調(diào)到黃梅戲,“好佬”會過不少,能把四句【平詞】唱到如此境界者著實罕有。

我說的這些,并非指望這本無聲的唱腔集能給人以如此強烈的印象,只不過是把我個人的感受記錄在此,與讀者朋友們共享。

這本唱腔集的編著者精耕是少舫先生的乘龍快婿,著名黃梅戲作曲家。畢業(yè)于安徽省黃梅戲?qū)W校,專攻主胡。畢業(yè)后分配在安徽省黃梅戲劇院工作,鉆研作曲,曾赴上海音樂學(xué)院進修,先后受教于時白林、何占豪兩位專家。得過“五個一工程”獎和“文華獎”等多項大獎,享受國務(wù)院津貼,作品甚豐。省內(nèi)外的許多院團、影視單位排演、拍攝重要劇目時都力邀其擔(dān)任作曲,大、小戲曲及音樂作品二百余部(集)。這樣一位廣受贊譽的作曲家,卻很少得到老丈人的當(dāng)面夸獎。老丈人若能面帶微笑地點點頭,拉長聲音“嗯”一聲,那就是了不起的贊許了。其實他對這位勤奮、敬業(yè),才華橫溢的愛婿是表面嚴(yán)厲,“心竊喜之”。

精耕確實沒有辜負(fù)岳翁之愛,由于他對少舫先生的主、客觀方面的情況都有透徹地了解,在為他寫唱腔時小心翼翼、認(rèn)真反復(fù)修改,最后總是能夠揚其所長,避其所短,使“老爺子”演唱起來心力相適,游刃有余、表情達意,收放自如,成為精美唱段。

少舫先生過世之后,精耕在繼續(xù)創(chuàng)作的同時,兼事黃梅戲音樂的研究,并分出相當(dāng)?shù)木R集、整理、精選,研究少舫的聲腔藝術(shù),卓有成效。先生天堂有靈,亦當(dāng)堪懷笑慰了。

王少舫、嚴(yán)鳳英的藝術(shù)人生是黃梅戲極為珍貴的藝術(shù)遺產(chǎn),亟須搜集、研究,裨以繼承發(fā)揚。我殷切地期望今后對這兩位藝術(shù)家紀(jì)念文章不要僅僅局限于感情私交的追憶、生活細(xì)節(jié)的敘述,而是應(yīng)該踏踏實實、認(rèn)真細(xì)致地對他和她豐富的藝術(shù)經(jīng)驗和成果,進行廣泛而深刻的開掘、研究,使其臻于系統(tǒng)規(guī)范,以裨后生學(xué)習(xí)、繼承、發(fā)展、提高。

今年是少舫先生九秩冥壽,謹(jǐn)以此文遙祭先賢。