激光之父:1964年諾貝爾物理學獎得主湯斯博士

[摘要]美國實驗和理論物理學家、發明家和教育家查爾斯·湯斯是微波激射器(Maser)的主要發明者和激光器(Laser)的先驅者之一,與前蘇聯(現俄羅斯)物理學家和微波波譜學家巴索夫以及普羅霍羅夫分享1964年諾貝爾物理學獎,還與多人共享“激光之父”之美譽。激光技術是20世紀人類的重大技術發明之一,為了紀念湯斯教授逝世1周年并寄托筆者的深情哀思,特撰寫出此長文。筆者在此全面介紹了湯斯教授的生平與家庭成員;主要學術成就與貢獻;與中國的淵源以及所獲雅稱、獎項與榮銜,重點梳理出激光技術波瀾壯闊發展歷程的整個脈絡和概貌,還順便簡介了并非激光器的半導體發光二極管(LED)的發展概況,簡明扼要地闡述了諾貝爾自然科學獎中與激光技術密切相關的有關情況。

[關鍵詞]查爾斯·湯斯;能級(能態);躍遷;受激輻射;微波波譜學;核磁共振;拉比樹;粒子數反轉;微波激射器(Maser);量子電子學;工作物質(增益介質);泵浦源;光泵浦;光諧振腔;激光(Laser);紅寶石激光器;激光技術;光纖通信(光通信);網絡;全息攝影術;精密測量;激光冷卻技術;玻色—愛因斯坦凝聚態(BEC);發光二極管(LED);發明專利;諾貝爾自然科學獎

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.22.247

6 湯斯教授和中國的淵源

縱觀湯斯教授的科研和執教職業生涯,其身旁和合作者中不乏華裔人士的身影。中國原子物理學家王天眷(Wang Tian/Tien-Chuan,1912.04.20—1989.02.20)攻讀博士學位期間,1952年在湯斯實驗室與肖洛等人合作進行了氯同位素四極矩耦合比的測定[1],1953年12月獲哥倫比亞大學物理學PhD。王天眷是1954年湯斯小組研制第二臺Maser的主要成員,對驗證Maser具備天然的頻率穩定性(其穩定度達10-11數量級)作出重要貢獻。[2~3]文獻[4]是湯斯得以榮獲諾獎的重要論文,作者在文中最后“對王天眷先生在實驗后期熟練的幫助表示感謝”[5],據說后來湯斯曾付給齊格爾和王天眷專利費各1000美元。1960年王天眷自法國返回祖國效力,其主要學術貢獻是在NQR的研究中發明了信號反饋振蕩器檢波電路——王氏電路和因NQR的精確測量在實驗上證實核十六極矩的存在。[6]1994年由國內外知名專家學者捐資創建王天眷基金會并頒發王天眷波譜學獎(逢偶數年頒獎)。文獻[2]的第一作者是日本物理學家霜田光一(Kōichi Shimoda,1920.10.05—),他是日本激光研究的領路人和元老。1953—1961年湯斯教授和李政道同在哥倫比亞大學物理系執教,是同事關系。[7]

UCB華裔量子物理學家趙雷蒙是湯斯教授在MIT的博士研究生,攻讀博士期間師生于1964年合作首次觀察到受激布里淵散射現象并獲得受激布里淵參量器的美國專利(US3469107)。[8]

來自香港的張熾堂博士是1968—1969年湯斯小組發現氨和水星際分子的最重要成員,他還首次發現太空中早就存在的自然微波激射現象。后來科學家們已探知:宇宙空間中自然產生的微波激射現象有100多種不同類型,它們已存在了幾十億年。

美籍華裔天文學家賀曾樸(Paul Tseng-Pu Ho,1951.04.12香港—)祖籍上海,1963年移居美國,1977年獲MIT物理學PhD,1977—1979年任馬薩諸塞大學研究助理,1979—1982年任UCB射電天文實驗室研究助理,1982—1990年任哈佛大學天文學助理教授和副教授(1986年晉升),1989—2005年任史密松天體物理臺(SAO)資深天體物理學家,后任國立臺灣大學、國立中央大學和國立清華大學教授。1979年賀曾樸和湯斯、張熾堂等人合作發表論文《獵戶座分子云的氨分子觀測》[9],該文第6作者M.F.Chui也很可能是華裔,他們和湯斯是UCB物理系的同事;1983年賀曾樸和湯斯又合作發表論文《星際氨分子》。[10]

根據筆者的初步了解,湯斯教授和中國的淵源或到中國參與的活動主要有:①1956年5月初,湯斯攜全家6口啟程赴日本游學,他們周游的路線依次是以色列→印度→緬甸→泰國→中國香港→東京。②1981年時任美中學術交流委員會主席的湯斯教授率團訪華,11月16日下午受到國務院副總理余秋里的會見。③2002年湯斯與其他12位諾物獎得主、1位諾化獎得主(李遠哲)和1位菲爾茲獎得主(丘成桐)齊聚北京,參加清華大學高等研究中心(1997年6月2日成立,楊振寧出任該中心名譽主任)舉辦的前沿科學國際研討會(會期:06.17~19)暨楊振寧先生誕辰80周年活動,6月17日湯斯教授做了《激光,它的功用及產生》的報告,次日下午他來到清華大學經管學院報告廳參加香港鳳凰衛視第86期“圣凱諾·世紀大講堂”的現場節目錄制。④應中國科協和香港周凱旋基金會之邀,湯斯教授專程到北京參加第四屆“明天小小科學家”的頒獎典禮(2004.02.06)。⑤2005年8月18日湯斯教授訪問香港中文大學并主持題為“激光”的公開講座,其后轉赴長春參加國際光學委員會(ICO)第20屆學術大會(簡稱為第20屆國際光學大會,會期:08.22~26),大會主題是“挑戰新世紀光學科技”。

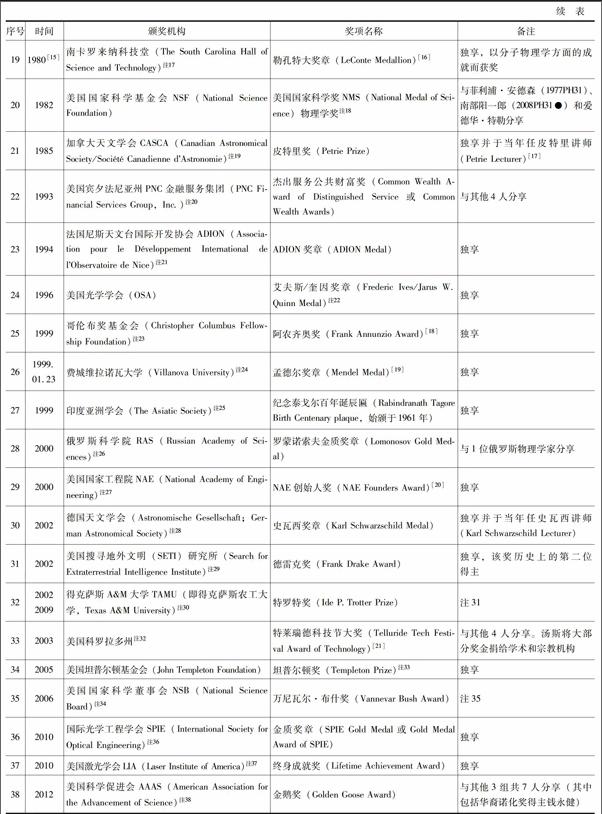

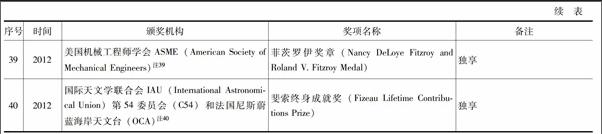

7 湯斯教授所獲雅稱、獎項與榮銜

湯斯教授所享有的雅稱(譽稱)主要有:①激光之父:因發明Maser并成為Laser的先驅而與巴索夫、普羅霍羅夫和肖洛等人共享。古爾德因在激光發明專利權的爭奪戰中最終贏得部分勝利,獲得重要的光泵浦激光放大器和氣體放電激光器的美國專利,故有時也被稱譽為“激光之父”。②量子電子學之父:湯斯、巴索夫和普羅霍羅夫因發明Maser而成為量子電子學的奠基人并共享此雅稱,他們還把量子力學的概念和方法成功地引入到電子學領域,為量子電子學的創建和發展奠定了基礎。

湯斯教授所榮獲的獎項種類很多,見表4。

注1:古根海姆(John Simon Guggenheim,1867—1941)是美國商人、政治家和慈善家,1925年古根海姆夫婦創設古根海姆紀念基金會,以紀念他們1922年早逝的兒子約翰,古根海姆學者獎始頒于1925年,每年頒獎一次,獎勵來自美加或拉丁美洲地區的以中青年為主的科學家和藝術家。

注2:美國國家科學院(NAS)成立于1863年3月3日,康斯托克(Cyrus Ballou Comstock,1831—1910)是美國職業軍官,康斯托克物理學獎始頒于1913年,除1993年和1999年是相隔6年頒獎,其余均是每5年頒獎一次,每次頒獎給1~2人。

注3:因研發出Maser,湯斯與美國電氣工程師阿爾伯特·泰勒(Albert Hoyt Taylor,1879—1961,對雷達早期發展作出顯著貢獻)分享1959年巴蘭坦獎章;因在Maser運行方面的理論工作(Theoretical work on Maser operation),湯斯與賈范、梅曼和肖洛分享1962年巴蘭坦獎章。布洛姆伯根、斯柯維爾和江崎玲於奈(1973PH32)分享1961年巴蘭坦獎章。

注4:美國無線電工程師學會(IRE)成立于1912年,利布曼紀念獎始頒于1919年,以紀念“一戰”中犧牲于今比利時西佛蘭德斯省(West Flanders province)瓦勒海姆自治市(Waregem municipality)的美國陸軍中校利布曼,1964年更名為IEEE Morris N.Liebmann Memorial Award,2001年起被IEEE Daniel E.Noble Award所取代,諾布爾(Daniel Earl Noble,1901—1980)是美國工程師,曾任摩托羅拉公司(Motorola Corp.)副董事長。除1967年、1987年和1999年未頒獎以外,每年頒獎給1~3人。

注5:美國藝術與科學院(AAAS)成立于1780年5月4日,拉姆福德獎由英國物理學家拉姆福德伯爵(Count Rumford=Sir Benjamin Thompson,FRS,1753.03.26馬薩諸塞州Woburn—1814.08.21巴黎,1789年當選為AAAS外籍榮譽院士)于1796年捐資5000美元而創設,始頒于1839年,不定期頒獎。1796年拉姆福德伯爵還給英國皇家學會RS(Royal Society,1660年11月28日成立)捐資5000美元創設拉姆福德獎章(Rumford Medal,始頒于1800年,逢偶數年頒獎)。

注6:美國無線電公司(RCA)成立于1919年,其總部設在紐約市,1986年停止運轉;美國電氣工程師學會(AIEE)成立于1884年,1963年1月1日AIEE和IRE合并組建美國電氣和電子工程師學會(IEEE)。薩爾諾夫(David Sarnoff,1891—1971)是美國籍白俄羅斯裔商人、美國廣播電視業的先驅和巨頭,RCA和全國廣播公司NBC(National Broadcasting Company)的長期領導者,被譽為“美國廣播通信業之父”。電子學領域的薩爾諾夫獎始創于1959年,原由RCA和AIEE合作設立,1963年起由IEEE負責頒獎,1989年起薩爾諾夫公司成為其贊助商,每年頒獎給1~3人。

注7:卡蒂(John Joseph Carty,1861.04.14—1932.12.27)是美國電氣工程師,1916年獲富蘭克林學會頒發的富蘭克林獎章,1917年獲IEEE愛迪生獎章。卡蒂科學進步獎始頒于1932年(卡蒂本人),不定期頒獎。

注8:倫敦物理學會(Physical Society of London)成立于1874年2月14日,物理學研究所成立于1920年,1960年兩者合并為新的物理學研究所。托馬斯·楊(Thomas Young,1773—1829)是英國博學家(polymath)和內科醫師,以光學方面著名的楊氏雙縫干涉實驗(1801年)而聞名,1803年他將干涉原理用于解釋衍射現象。托馬斯·楊獎章和獎金始頒于1963年,逢奇數年頒獎。

注9:美國化學學會(ACS)成立于1876年成立,哈里森·豪(Harrison Estell Howe,1881—1942)是ACS羅切斯特分部創始人,哈里森·豪獎始頒于1945年,現基本上是每年頒獎給1人。

注10:賓夕法尼亞州迪金森學院(1783年9月9日正式成立)的前身Carlisle Grammar School成立于1773年,普利斯特里(Joseph Priestley,FRS,1733—1804)是英國神學家、自然哲學家和化學家,因他堅持燃素說而未能成為化學革命的先驅。普利斯特里獎始頒于1952年,僅1968年未頒獎,每年頒獎給1人。請注意不要將該獎與ACS頒發的普利斯特里獎章(Priestley Medal/Medalin,始頒于1923年)相混淆。

注11:IEEE榮譽獎章始頒于1917年,每年只頒獎給1人。

注12:美國光學學會(OSA)成立于1916年,2008年起已正式更名為The Optical Society,但縮寫仍沿用。米斯(Charles Edward Kenneth Mees,FRS,1882—1960)是英國科學家和攝影師,米斯獎章于1962—1968年逢偶數年頒獎,1971年起逢奇數年頒獎,每次只頒獎給1人。

注13:國家航空航天局(NASA)成立于1958年7月29日,杰出公共服務獎章始頒于1967年,1969年是第二屆,現每年頒獎一次。

注14:奧地利商會(GV)成立于1839年,埃克斯納獎章始頒于1921年,每年頒獎一次,由奧地利總統親自頒獎。該獎是為了紀念GV名譽會長、奧地利林業科學家埃克斯納(Wilhelm Franz Exner,1840.04.09—1931.05.25)成為GV會員60周年而創設的。

注15:美國物理學會(APS)成立于1899年5月20日,普利勒(Earle Keith Plyler,1897—1976)是美國物理學家,紅外光譜學和分子光譜學的重要開拓者。分子光譜學和動力學普利勒獎始頒于1977年,每年頒獎一次。

注16:尼爾斯·玻爾國際金質獎章是為紀念丹麥物理學家尼爾斯·玻爾(Niels Henrik David Bohr,1885.10.07—1962.11.18)70華誕而創設的,由丹麥工程師學會(IDAI)、尼爾斯·玻爾研究所(1921年3月3日成立)和丹麥皇家科學院(1742年11月13日成立)共同管理。該獎始頒于1955年,首屆獲獎者即尼爾斯·玻爾本人,1955—1958年和1967—1982年每3年頒獎一次,另于1965年和2013年各頒獎一次,每次只頒獎給1人。

注17:南卡羅來納科技堂成立于1978年,勒孔特兄弟(物理學家,John LeConte,1818—1891;地質學家,Joseph LeConte,1823—1901)都是美國科學家,勒孔特大獎章始頒于1978年,不定期頒獎,每次頒獎給1~3人,可授予已逝者。關于湯斯獲頒該獎的年份,包括英文版維基網在內的“2005年”之說有誤,這是以訛傳訛的結果。

注18:美國國家科學基金會(NSF)成立于1950年5月10日,美國國家科學獎(NMS,又稱Presidential Medal of Science,即總統科學獎章)是由美國政府(國會批準,總統親自頒獎)頒發的最高科學技術專業榮譽獎,號稱“美國的諾貝爾獎”,1959年8月25日設立,1962年首次頒發,基本上每年頒獎一次,NSF下屬的國家科學獎章委員會負責推薦獎章候選人給總統,每次獲獎者不超過20人。只授予在世的美國公民或已擁有美國永久居民權的外籍公民(綠卡公民),一般不重復頒獎。NMS的頒獎領域包括行為和社會科學(behavioral and social science,根據1979年美國科學促進會的建議增設,經濟學納入此領域);生物科學(biological sciences);化學(chemistry,后分設或增設);工程科學(engineering sciences);數學、統計學和計算機科學(mathematical,statistical,and computer sciences);物理學(physical sciences)6個方面。[22]首屆(1963年2月18日肯尼迪總統親自頒獎)唯一獲獎者(屬工程科學獎)是加州理工學院噴氣推進實驗室教授馮·卡門(Theodore von Krmn,1881.05.11—1963.05.06,被譽為“超音速航空之父”),以表彰他在火箭科學領域的卓越貢獻。1939年錢學森獲加州理工學院航空和數學PhD,馮·卡門便是其博導。

注19:多倫多天文俱樂部成立于1868年12月1日,1890年注冊正式成立多倫多天文學和物理學會(The Astronomical and Physical Society of Toronto),1903年3月3日更名為加拿大皇家天文學會RASC(Royal Astronomical Society of Canada),1971年5月組建加拿大天文學會(CASCA)。皮特里獎始頒于1970年,1977年起逢奇數年頒獎且只頒獎給1人,該獎是為紀念加拿大天文學家皮特里(Robert Methven Petrie,1906—1966)而創設的。

注20:1982年匹茲堡信托儲蓄公司(Pittsburgh Trust and Savings Company,1852年成立)和節儉國民公司PNC(Provident National Corp.,1865年成立)合并組建為PNC金融服務集團。公共財富獎是根據美國企業家和慈善家海耶斯(Ralph W.Hayes,1894.09.27—1977.06.20,1943—1965年任職于PNC銀行董事會)的遺囑而創設的,始頒于1979年,每年頒獎一次,頒獎領域涉及以下8個方面:戲劇藝術(dramatic arts)、文學(literature)、科學(science)、發明(invention)、大眾傳播(mass communications)、公共服務(public service)、政府(government)和社會學(sociology)。

注21:法國尼斯天文臺(Observatoire de Nice;Nice Observatory)建成于1878年,1988年尼斯天文臺和天文學地球動力學研究中心(CERGA,1974年建成)合并組建蔚藍海岸天文臺OCA(Observatoire de la Cte dAzur)。ADION成立于1962年,ADION獎章于1963—1988年每年頒獎給1人,停止頒獎2年后于1991年恢復(1999年未頒獎)。

注22:美國科學家和工程師赫伯特·艾夫斯(Herbert Eugene Ives,1882—1953,1937年艾夫斯獎章得主)是彩色電視、攝像和彩色傳真的先驅,1924—1925年出任美國光學學會(OSA)第6任會長,1928年赫伯特捐贈創設艾夫斯獎章(始頒于1929年,1929—1951年每2年頒獎一次,自1952年起每年頒獎一次),以紀念自己的父親和發明家弗雷德里克·艾夫斯(Frederic Eugene Ives,1856—1937),弗雷德里克是現代照相凸版印刷術的發明者,對彩色攝影和三色印刷作出過開拓性貢獻。美國物理學家奎因(Jarus William Quinn,1930—2012)于1969—1994年出任OSA首任執行主任,該獎獎金來自于1994年奎因捐資設立的基金。

注23:美國聯邦政府所屬獨立機構哥倫布獎基金會是美國總統老布什于1992年5月13日簽署國會已通過的Public Law 102-281而創設的,以紀念哥倫布發現美洲大陸500周年。阿農齊奧獎始頒于1998年,以伊利諾伊州國會眾議員(任期:1965—1993)阿農齊奧(Frank Annunzio,1915—2001)的名字命名,只授予在世者,目的在于鼓勵與支持各項造福人類的研究工作。

注24:孟德爾獎章始頒于1929年,1929—1943年以及1995年起均是每年只頒獎給1人。維拉諾瓦大學校園內建有紀念奧地利遺傳學家、現代遺傳學之父(Father of modern genetics)孟德爾(Gregor Johann Mendel,1822.07.22—1884.01.06)的孟德爾樓(Mendel Hall)和孟德爾區(Mendel Field)。

注25:印度亞洲學會于1784年成立于加爾各答,泰戈爾(1861.05.07—1941.08.07,1913LI)是著名印度詩人。

注26:俄羅斯科學院(RAS)于1724年2月8日成立于圣彼得堡,羅蒙諾索夫(Mikhail Vasilyevich Lomonosov,1711—1765)是俄國科學家和博學家,羅蒙諾索夫金質獎章始頒于1959年,現每年頒獎一次。

注27:美國國家工程院(NAE)成立于1964年12月5日,NAE創始人獎始頒于1966年,每年只頒獎給1人。除25位真正創始人以外的NAE院士或外籍院士才有資格獲獎。為紀念真正創始人中唯一健在者、美國物理學家和洲際彈道導彈(ICBM)之父(Father of the intercontinental ballistic missile)西蒙·拉莫(Simon ″Si″ Ramo,1913.05.07—)博士的百年華誕,自2013年5月7日起,該獎已正式更名為西蒙·拉莫創始人獎(Simon Ramo Founders Award)。

注28:德國天文學會于1863年成立于海德堡,史瓦西(Karl Schwarzschild,1873—1916)是德國物理學家和天文學家,史瓦西獎章始頒于1959年,現每年只頒獎給1人。

注29:美國搜尋地外文明(SETI)研究所于1984年由UCB正式發起成立,旨在“探索、理解并解釋宇宙中生命的起源、特性和傳播”。德雷克獎(Frank Drake Award,又稱SEIT Award)是為紀念康乃爾大學天體物理學家德雷克(Frank Donald Drake,1930.05.28—)于1960年首次完成SETI實驗(Project Ozma,即奧茲瑪計劃)而命名的,2001年首位SEIT獎被授予德雷克本人。

注30:得克薩斯A&M大學(TAMU)成立于1976年10月4日,原名Agricultural and Mechanical College of Texas。特羅特獎始頒于2002年,由該大學科學學院負責頒發,每年頒獎一次,除2007年只頒獎給1人以外,其余均頒獎給2人。該獎是TAMU研究生院前院長(任期:1949—1956)和農學家老特羅特(Ide Peebles Trotter,Sr.,1895.12.12—1973.04.24)的兒子(Ide Peebles Trotter,Jr.)和兒媳(Luella H.Trotter)為紀念已故父親而創設的,老特羅特于1952年發起設立一個研究生系列講座(graduate lecture series),特羅特獎現是特羅特系列講座(Trotter Lecture Series Lecturer)的組成部分。請注意不要將該獎與美國體質人類學家協會AAPA(American Association of Physical Anthropologists,1930年成立)創設的米爾德里德·特羅特獎(Mildred Trotter Prize)相混淆,米爾德里德·特羅特(Mildred Trotter,1899.02.03—1991.08.23)是美國女法醫人類學家,1955—1957年任AAPA會長。

注31:2002年湯斯因“科學與宗教的融合”(The Convergence of Science and Religion)方面的貢獻獲首屆特羅特獎,與英國分子生物學家克里克(1962PM31)分享。2009年湯斯又以“科學與宗教的平行以及可能的最終融合”(The Parallelism and Likely Eventual Convergence of Science and Religion)再次獲獎,與哈佛大學天文學和科學史教授金格里奇(Owen Jay Gingerich,1930—)分享。[23]早在1966年,湯斯就在IBM公司出版的《思索》雜志發表過論文《科學與宗教的融合》。[24]

注32:特萊瑞德科技節始于2000年,第四屆科技節于2003年8月8~10日在科羅拉多州圣米格爾縣(San Miguel county)首府特萊瑞德鎮舉行。

注33:坦普爾頓(Sir John Marks Templeton,1912.11.29田納西州Winchester—2008.07.08巴哈馬首都拿騷,1968年放棄美國籍而入籍英國,被譽為“全球投資之父”,史上最為成功的基金經理)是英國投資家、商人和慈善家,1972年他捐資創設坦普爾頓獎(始頒于1973年,每年頒獎一次,除1989年和1990年各頒獎給2人以外,每次只頒獎給1人,只授予在世者),原名促進宗教坦普爾頓獎(Templeton Prize for Progress in Religion),2002年更名為促進精神領域的研究或發現坦普爾頓獎(Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities),2009年起更為現名,旨在鼓勵科學與宗教對話,以刻意使獎金金額高于諾貝爾獎而著稱,因為坦普爾頓爵士認為精神領域的探索比物質世界的發現更重要。坦普爾頓基金會成立于1987年。截至2015年年底,坦普爾頓獎得主共計45位,其中5位諾獎得主依次是:1973年得主特蕾莎修女(1979PE)、1983年得主索爾仁尼琴(1970LI)、2005年得主湯斯、2012年得主14世達賴喇嘛(1989PE)和2013年得主圖圖(1984PE)。湯斯曾任阿特拉斯經濟研究基金會(1981年成立)坦普爾頓自由獎顧問委員會(Atlas Economic Research Foundation Templeton Freedom Awards Advisory Council)委員。2005年5月4日在倫敦白金漢宮舉行當年坦普爾頓獎的頒獎典禮,獎金額是150萬美元(當年每項諾獎獎金額是1000萬瑞典克朗,約合137萬美元)。

注34:美國國家科學董事會(NSB)成立于1950年5月10日,萬尼瓦爾·布什(Vannevar Bush,1890—1974)是美國杰出工程師和科學家管理者,為哈曼頓計劃(Manhattan Project)發揮過巨大的政治作用。萬尼瓦爾·布什獎始頒于1980年,每年頒獎給1~2人(1990年未頒獎)。

注35:湯斯因終身科學成就和政治才能(for Lifetime Contributions and Statesmanship to Science)而獲獎,與美國籍印度裔計算機科學家和人工智能專家瑞迪(Dabbala Rajagopal ″Raj″ Reddy,1937.06.13—,1994年圖靈獎得主)分享。

注36:國際光學工程學會(SPIE)又稱國際光學與光子學會(International Society for Optics and Photonics),1955年7月1日成立,原名Society of Photographic Instrumentation Engineers,1964年更名為Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers,2007年起更為現名,縮寫仍沿用。SPIE金質獎章始頒于1977年,每年頒獎一次,除1997年頒獎給一對美國天文學家夫婦以外,每次只頒獎給1人。

注37:美國激光學會(LIA)由梅曼等激光先驅創建于1968年2月,原名激光工業協會(Laser Industry Association),1972年更為現名,其總部現設在佛羅里達州奧蘭多(Orlando),專業從事激光應用和安全的學術認證機構,其使命和任務是促進全球激光及其應用和激光安全性。LIA終身成就獎始頒于2010年,在第29屆(時間:2010.09.26~30,地點:加州Anaheim)激光和電光學應用國際大會ICALEO(International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics)上,湯斯被授予首屆LIA終身成就獎。

注38:美國科學促進會(AAAS)成立于1848年9月20日,原名Association of American Geologists and Naturalists。金鵝獎始頒于2012年,旨在獎勵那些追求稀奇古怪的科學研究課題,最終能對健康和經濟產生顯著影響的研究人員,其名稱來源于格林童話故事中會下蛋的金鵝。該獎每年公布3~4次獲獎名單,可授予已故者,1年中只在華盛頓舉行一次頒獎典禮。

注39:美國機械工程師學會(ASME)成立于1880年,菲茨羅伊獎章創辦于2011年,始頒于2012年,每年只頒獎給1人。南希·菲茨羅伊(Nancy Burr Deloye Fitzroy,1927—)是美國女工程師,ASME首任女會長(任期:1986—1987),世界上首批女直升機飛行員之一,其丈夫羅蘭·菲茨羅伊(Roland Victor Fitzroy,Jr.,1922—2004)亦喜愛飛行。

注40:國際天文學聯合會(IAU)成立于1919年,總部設在巴黎,其第54委員會即光學與紅外干涉(Optical and Infrared Interferometry)委員會。斐索(Armand Hippolyte Louis Fizeau,1819.09.23—1896.09.18)是法國物理學家,以發明用于測量光速的斐索—傅科儀(1850年)而聞名。

此外,湯斯教授還獲得過以下獎項和勛章:①1958年獲紐約報業協會(Newspaper Guild of New York)頒發的科學頁面獎(Page One Award for Science)。②1959年獲美國空軍頒發的卓越服務獎(Exceptional Service Award)。③1962年獲空軍協會AFA(Air Force Association)頒發的科學獎(science trophy)。④1965年獲波士頓杰出成就獎章(Boston Medal for Distinguished Achievement)和電氣絕緣大會(Electrical Insulation Conference)頒發的歐米加金獎(Golden Omega Award)。⑤1966年獲加州理工學院校友杰出服務獎(Alumni Distinguished Service Award)。⑥1967年獲南方浸禮會神學院(The Southern Baptist Theological Seminary)頒發的年度牧師獎(Churchman-of-the-Year Award)。⑦1969年獲美國學術成就學會(American Academy of Achievement)頒發的金盤獎(Golden Plate Award)。⑧1970年獲美國凱斯西儲大學CWRU(Case Western Reserve University)頒發的邁克耳孫—莫雷獎(Michelson-Morley Award)。⑨1980年獲南卡羅來納科學委員會(The South Carolina Science Council,1977年成立)和南卡羅來納科技堂頒發的引文桂冠獎(Citation,后更名為Helms citation of excellence)。B101986年獲紐約大都會博物館MMA(Metropolitan Museum of Art)頒發的弗洛里希獎(Ludwig William ″Bill″ Frhlich Award)和伯克利引文桂冠獎(Berkeley citation)。B111990年獲法國榮譽勛位勛章(舊譯為“榮譽軍團勛章”,Légion dhonneur;Legion of honor,1802年創設,共設五等)軍官勛位(Officer,屬第四等)。B122000年獲美國物理聯合(AIP)頒發的最佳科學著作作者(Author of Best Book on Science)獎。B132003年獲印度海得拉巴比爾拉科學中心頒發的終身成就科學獎(Lifetime Achievement in Science Award)。B142009年獲南卡羅來納州最高平民榮譽——矮棕櫚(扇櫚)勛章(Order of the palmetto)。B15因對物理學和激光技術創新發展的貢獻,2009年獲俄羅斯駐美大使館頒發的國際萊昂納多獎(International Leonardo Award)。B16因發明Maser/Laser而對人類作出獨特貢獻,2012年獲尼泊爾全球合作協會(Nepal Association for Global Cooperation)頒發的感謝匾。

1980年美國光學學會(OSA)創設湯斯獎(Charles Hard Townes Award),以獎勵在量子電子學領域有重大發現或發明的個人,始頒于1981年,每年頒獎一次,除1981年和1984年各有2人獲獎以外,其余年份均是1人獲獎。美國有3所大學建立了以湯斯名字命名的學術機構:①2007年5月6日湯斯激光研究所TLI(The Townes Laser Institute)在隸屬于中佛羅里達大學光學和光子學學院的2個機構——光學和激光研究教育中心CREOL(1986年成立,原名The Center for Research in Electro-Optics and Lasers,后更名為The Center for Research and Education in Optics and Lasers)以及佛羅里達卓越光子學中心FPCE(Florida Photonics Center of Excellence,2003年成立)的贊助下成立。②2008年福爾曼大學投資6250萬美元興建湯斯科學中心(The Charles H.Towns Center for Science),該中心內的一個閱覽室以湯斯妻子弗朗西斯的名字命名。③2008年萊姆森學院創建湯斯光學科技實驗室(The Charles H.Towns Laboratories for Optical Science and Technology)。美國三大光學中心分別位于亞利桑那大學、羅切斯特大學和中佛羅里達大學。

美國科學家群體榮獲美國《時代》周刊1960年度風云人物稱號,他們由以下15位科學家(其中有12位諾獎得主)組成:比德爾(1958PM32)、慣性導航系統之父(Father of inertial navigation)德雷珀(Charles Stark ″Doc″ Draper,1901.10.02—1987.07.25)、恩德斯(1954PM31)、格拉澤(1960PH)、萊德伯格(1958PM31●)、利比(1960CH)、鮑林(1954CH & 1962PE*)、珀塞爾(1952PH22)、拉比(1944PH*)、塞格雷(1959PH21)、肖克利(1956PH31)、氫彈之父愛德華·特勒(Edward Teller,1908.01.15—2003.09.09)、湯斯、太空科學家范艾倫(James Van Allen,1914.09.07—2006.08.09,以1958年發現范艾倫輻射帶而知名)和伍德沃德(1965CH)。

湯斯教授于1956年當選為美國國家科學院(NAS)院士,1957年當選為美國藝術與科學院(AAAS)院士,1960年當選為美國哲學學會APS(American Philosophical Society,1743年成立)會員,1970年當選為美國光學學會(OSA)榮譽會員,1969—1972年和1978—1981年任NSA理事會成員,1970—1973年任NSA空間科學委員會(Space Science Board)主席,1980—1989年任NSA國際安全和軍備控制委員會CISAC(Committee on International Security and Arms Control)主席。1976年當選為英國皇家學會外籍會員,1983年1月26日當選為羅馬梵蒂岡教皇科學院(Pontifical Academy of Sciences,Rome)院士,1994年當選為俄羅斯科學院外籍院士,1996年當選為俄羅斯穆拉文斯基光學學會(Rozhdestvensky Optical Society)榮譽會員、紐約科學院終身榮譽院士(honorary life member)和加利福尼亞科學院榮譽董事,1998年當選為美國國家工程院(NAE)電子學部院士,1999年當選為歐洲科學院(Academia Europaea,1988年成立,總部設在倫敦)物理學和工程學學部院士(No.1927),2012年當選為美國發明家學院NAI(National Academy of Inventors,2010年成立,總部設在佛羅里達州Tampa)院士(Charter Fellow)。湯斯還是以下組織機構的會員(成員):國際天文學聯合會(IAU)會員、美國物理學會(APS)會員(1959—1962年和1965—1971年任理事會成員,1966年任副會長,次年任會長)、德國馬克斯·普朗克學會MPG[Max Planck Society,簡稱馬普學會,其全稱是Max Planck Society for the Advancement of Science,其前身是1911年成立的威廉皇帝學會(Kaiser Wilhelm Society),1948年更為現名]外籍會員、馬克斯·普朗克物理學和天體物理學研究所[其前身是1917年10月成立的威廉皇帝物理學研究所,1948年更名為MPG馬克斯·普朗克物理學研究所,1958年更名為馬克斯·普朗克物理學和天體物理學研究所,1991年析置為普朗克物理學研究所(慕尼黑,又稱海森堡研究所)、普朗克天體物理學研究所(慕尼黑Garching)和普朗克外空物理學研究所(慕尼黑Garching)]外籍會員、印度國家科學院(新德里)外籍院士、國家科學院(印度阿拉哈巴德Allahabad)外籍院士、IEEE終身會員(life fellow)、國際光學工程學會(SPIE)會員、ISA[其前身美國儀器儀表學會(Instrument Society of America)于1945年4月28日成立于匹茲堡,2000年更名為儀器、系統和自動化學會(The Instrumentation,Systems,and Automation Society),2008年更名為國際自動化學會(International Society of Automation),縮寫則一直是ISA]會員、美國科學促進會(AAAS)會員、美國科學家聯合會FAS(Federation of American Scientists)會員、美國天文學會AAS(American Astronomical Society,1899年成立,原名Astronomical and Astrophysical Society of America,1915年起更為現名)會員、美國地球物理聯盟AGU(American Geophysical Union)盟員;美國社會學、倫理學和生命科學學會ISELS(Institute of Society,Ethics and the Life Sciences)準會員(associate member,無投票權);美國物理教師協會AAPT(American Association of Physics Teachers,1930年12月31日成立)會員、美國大學教授協會AAUP(American Association of University Professors)會員、加州科學院院士、底特律工程學會ESD(Engineering Society of Detroit,1895年成立)榮譽會員、WHOI會員、法國物理學會會員、日本物理學會會員、比利時列日皇家科學協會(SRSL)會員、比利時生命學會(LInstitut de la vie,掛靠于布魯塞爾自由大學)理事會成員、臺灣光學工程學會榮譽會員、JASON(國防部和私人資助的科研小組,1959年成立于加州圣迭戈市)成員、美國PKP(Pi Kappa Phi)兄弟會(1904年12月10日成立,總部設在北卡羅來納州Charlotte)成員、宇宙俱樂部(Cosmos Club,1878年成立于華盛頓的一個私人俱樂部)和探險者俱樂部(The Explorers Club,1905年10月25日成立于紐約市)成員等。

湯斯教授于1976年被載入美國國家發明家名人堂,1978年被載入家鄉的南卡羅來納名人堂(The South Carolina Hall of Fame,始于1973年)[25],1980年被載入南卡羅來納科技堂,1983年被載入美國工程和科學名人堂(Engineering and Science Hall of Fame,1979年4月23日成立于俄亥俄州Dayton)。

湯斯教授參與的各種講學、公益講座(演講)和訪問學者活動主要有:①1950—1951年任ΣΞ科學研究學會(Sigma Xi Scientific Research Society,1886年創辦于康奈爾大學)全國講師(National Lecturer)。②1952年任密歇根大學暑期講師(Summer Lecturer)。③1955—1956年任巴黎大學富布萊特講師(Fulbright Fellow Lecturer),1956年任東京大學富布萊特講師,1972—1973年任富布萊特外國學者獎董事會(J.William Fulbright Foreign Scholarship Board)林肯講師(Lincoln Lecturer),1987年任法蘭西學院和巴黎高等師范學校富布萊特講師。1946年阿肯色州美國參議員(任期:1945—1974),富布萊特(James William Fulbright,1905—1995)倡議創建資助國際交流學者的富布萊特計劃(Fulbright Program)并獲國會批準實施。④1955年、1960年(時間:08.01~17)和1963年(出任session director,可譯為會議總監,其成果是編輯出版《量子電子學和相干光》[26])三度出任物理學費米國際學校(International School of Physics “Enrico Fermi”)講師[27],該講座是意大利物理學會SIF(La Societ Italiana di Fisica;Italian Physical Society,1897年成立)主辦的最重要的文化活動之一,1953年由時任SIF會長、物理學家和數學家波蘭尼(Giovanni Polvani,1892—1970)教授創辦,其舉辦地點在米蘭東北科莫湖東岸的瓦倫納(Varenna)漁村,舉辦時間一般安排在暑期。⑤1959年任美國物理教師協會(AAPT)里希特邁爾講師(Richtmeyer Lecturer,始于1941年,即Richtmyer Memorial Lecture Award),其演講題目是《Masers及其應用》(Masers and Their Applications)。[28]⑥1963年秋任英國劍橋大學(諾獎官網“Biographical”中的“多倫多大學”有誤)斯科特講師(Scott Lecturer),其演講題目是《Maser及其在科學研究中的應用》(Masers and Their Use in Scientific Research)。斯科特講座1927年由亞瑟·斯科特(Arthur William Scott)教授捐贈遺產而創設,由劍橋大學物理系和卡文迪什實驗室合辦,始于1930年。[29]⑦1967年任加拿大多倫多大學百年紀念講師(Centennial Lecturer),1977年任該大學威爾士講師(Harry Welsh Lecturer)。⑧1967年任紐約大學克洛斯凱訪問講師(Stanley H.Klosk Visiting Lectureship)。⑨1968年任伊利諾伊州奧古斯塔納學院訪問卡勒姆學者(Visiting Cullum Scholar)。B101971年(英文版維基網“1997年”之說有誤)任美國國家射電天文臺NRAO(National Radio Astronomy Observatory,1956年11月17日成立)央斯基講師(Jansky Lectureship,即Jansky Prize,始于1966年,一年一次),他演講的題目是《創作的探索》(Exploring for the Creation)。[30]1931年8月貝爾實驗室美國物理學家和無線電工程師央斯基(Karl Guthe Jansky,1905.10.22—1950.02.14)在研究影響跨越大西洋長途電話的射頻干擾問題時偶然發現了周期性的無線電噪聲,經過一年多的測量和分析,他發表論文宣稱這是來自銀河系中心的射電輻射[31],這是人類首次捕捉到來自太空的無線電波,開創了采用無線電波探測天體的新紀元。1937年9月美國射電天文學家(號稱是世界上首位“射電天文學家”)和無線電工程師雷伯(Grote Reber,1911.12.22—2002.12.20,1950年獲1次諾物獎提名)在自家后院首創拋物面型射電望遠鏡(直徑9.45m、頻率162MHz),用于觀測太陽和其他一些天體發出的無線電波,1940年雷伯撰文證實宇宙射電輻射源不像央斯基認為的那樣來自銀河系中心,而是沿銀河系的平面輻射[32~33],自此創立了射電天文學(radio astronomy,即射電天體物理學,通過觀測天體的無線電波來研究天文現象的學科),這是天文學發展史上的一次大飛躍。隨著類星體(quasars,1963.02.05)[34]、星際分子(1963.10.15)、宇宙微波背景(1964.05.13)和射電脈沖星(radio pulsar,中子星的一種,1967.11.28)相繼被發現(合稱20世紀60年代天體物理學四大發現、近代天文學四大發現、射電天體物理學觀測四大發現)以及對射電星系進行細致觀測以后,射電天體物理學(radio astrophysics,用現代物理學理論解釋天體的射電現象,探討天體的物理狀態、化學組成和演化過程的學科)應運而生。綜合孔徑射電望遠鏡、甚長基線干涉儀和射電天文譜線技術是現代射電天體物理學的重要手段。B111972年任約翰·霍普金斯大學雷姆森紀念講師(Remsen Memorial Lecturer,即Ira Remsen Award,始于1946年)。B121976年任牛津大學物理系哈雷講師(Halley Lecturer),哈雷彗星自1758年起以英國天文學家、地球物理學家、數學家和氣象學家哈雷(Sir Edmond/Edmund Halley,Jr.,FRS,1656—1742)的名字命名,他首先預言該彗星的回歸。B131982年任斯坦福大學希夫紀念講師(Leonard I.Schiff Memorial Lecturer)和美國海軍學院(U.S.Naval Academy)邁克耳孫紀念講師(Michelson Memorial Lecturer)。2000年4月11日湯斯在斯坦福大學發表題為《利用紅外空間干涉法觀察老年恒星的行為》(Behavior of Old Stars Observed by Infrared Spatial Interferometry)的演講,次日出任該大學第20屆班揚講座講師(James T.Bunyan Lecture),再次發表題為《科學與宗教方面的邏輯與不確定性》(Logic and Uncertainties in Science and Religion)的演講。B141986年任伊利諾伊大學香檳分校貝克曼講師(Arnold Orville Beckman Lectures in Science and Innovation,始于1983年),其演講題目是《量子電子學和激光:從深奧研究到高科技和流行語》(Quantum Electronics and Lasers:From Esoteric Research to High Tech and Popular Catchword)。B151987年任耶魯大學舒爾茨講師(Schultz Lecturer)。B161988年任劍橋大學達爾文學院系列講座講師(Darwin College Lecture Series,始于1986年)和加利福尼亞大學圣迭戈分校(UCSD)馬拉爾講師(Marlar Lecturer)。B171990年任得克薩斯州萊斯大學休斯頓紀念講師(William Vermillion Houston Memorial Lecturer)和明尼蘇達大學范弗萊克講師(Van Vleck Lectureship)。B181992年任印度國家物理實驗室(National Physical Laboratory)克里斯南紀念講師(Kariamankkam Srinivasa Krishnan Memorial Lecture)以及印度科學與工業研究理事會CSIR(Council of Scientific & Industrial Research,1942年9月28日成立)50周年紀念講師(Golden Jubilee Lecture),同年任東京大學仁科紀念講師(Nishina Memorial Lecturer),仁科芳雄(Yoshio Nishina,1890—1951)是日本近代物理學之父。B191997年任印度新德里拉吉夫·甘地講師(Rajiv Gandhi Lecturer),同年任田納西州橡樹嶺國家實驗室ORNL(Oak Ridge National Laboratory,1943年成立)溫伯格講師(Weinberg Lecturer),美國核物理學家阿爾文·溫伯格(Alvin Martin Weinberg,1915—2006)于1955—1973年出任ORNL主任。B201998年任美國天文學會(AAS)亨利·羅素講師(Henry Norris Russell Lectureship)。B212003年任印度新德里哲學和科學基礎中心CPFS(Centre for Philosophy and Foundations of Science)薛定諤講師(Erwin Schrdinger Lecture)以及海得拉巴比爾拉科學中心(Braj Mohan Birla Science Centre)比爾拉紀念講師。

湯斯教授共獲得過31個(其中美國24個,加拿大2個,意大利、以色列、法國、韓國和英國各1個)榮譽博士稱號,見表5。

8 結束語

聯合國大會確定的“國際年”始于1959—1960年的“世界難民年”(World Refugee Year)。2013年12月20日第68屆聯合國大會通過A/RES/68/221號決議,將2015年確定為“光和光基技術國際年”(簡稱國際光年IYL 2015,International Year of Light and Light-based Technologies),以紀念光科學歷史上以下的重要里程碑事件:[35~41]①1015年左右阿拉伯中世紀物理學家(光學家和天文學家)、數學家和哲學家伊本·海賽姆(又譯為海什木,Ibn al-Haytham=Alhazen/Alhacen,965.07.01今伊拉克巴士拉—1040.03.06今埃及首都開羅)完成7卷本光學巨著《光學之書》[Book of Optics,西方世界公認最早的光學著作,1572年在瑞士巴塞爾出版更完整的版本,書名是《光學寶鑒(光學知識寶典)》(Opticae Thesaurus)],首先正確解釋了透鏡的原理(即透鏡聚焦),被譽為“近代光學之父”(Father of modern optics),號稱是“世界上第一位科學家”。②1815年10月15日法國土木工程師和物理學家菲涅耳(Augustin-Jean Fresnel,1788—1827,被譽為“物理光學之父”)向法蘭西科學院提交了題為《光的衍射》的學術論文(1816年正式發表[42]),提出光波的干涉原理并探討其本質,補充、完善和推廣了惠更斯原理(1690年),現稱惠更斯─菲涅耳原理(Huygens-Fresnel principle),復興并完善了光的波動學說。③1865年蘇格蘭數學物理學家麥克斯韋(James Clerk Maxwell,FRS,FRSE,1831—1879)發表《電磁場的動力學理論》[43],建立起電磁場的基本方程——麥克斯韋方程組(1873年他曾嘗試用四元數來表述,但未獲成功),它深刻揭示了電磁現象及光的內在聯系和統一性(即光的本質是電磁波),徹底否定了牛頓力學(經典力學)中超距作用的錯誤概念,建立起包括光傳播在內的完整的電磁場理論,標志著經典電動力學的誕生。④1905年愛因斯坦提出光電效應理論和1915年通過廣義相對論將光列為宇宙學的內在要素。⑤1965年彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜發現宇宙微波背景以及高錕在光纖通信方面的先驅性工作。2015年國際光年的4大主題是光的科學、光的技術、自然之光、光與文化。

本文原本是筆者為“隆重慶賀湯斯教授百年華誕”而作,無奈天不遂愿,“紅色(喜慶)”變“黑色(哀悼)”,深為遺憾。適逢2015年國際光年,湯斯教授卻與世長辭,從此世界科學界尤其是光學界失去了一位科學巨匠,本文也只好推遲半年開始陸續發表,以資永久紀念并深情悼念湯斯教授逝世1周年。湯斯教授是繼萊維—蒙塔爾奇尼(女,Rita Levi-Montalcini,1909.04.22-2012.12.30,1986PM22)和科斯(Ronald Harry Coase,1910.12.29-2013.09.02,1991ES)之后,諾獎歷史上第三位享年百歲及以上的長壽老人。[44]萊維—蒙塔爾奇尼和科斯年逾百歲以后都仍在工作且有新的著述發表,前者2012年103歲高壽時仍在發表學術論文。[45~46]筆者已知湯斯教授最晚發表的學術論文是2012年關于光學和光子學方面的研究。[46~47]

參考文獻:

[1]T.C.Wang,C.H.Townes,A.L.Schawlow,A.N.Holden.Quadrupole coupling ratio of the chlorine isotopes[J].Physical Review,1952,86(5):809-810.

[2]K.Shimoda,T.C.Wang,Charles Townes.Further aspects of the theory of the maser[J].Physical Review,1956.06.01(Received 1955.11.28),102(5):1308-1321.

[3]L.E.Alsop,J.A.Giordmaine,C.H.Townes,T.C.Wang.Measurement of noise in a maser amplifier[J].Physical Review,1957.09.01(Received 1957.07.88),107(5):1450-1451.

[4]J.P.Gordon,H.J.Zeiger,C.H.Townes.Molecular microwave oscillator and new hyperfine structure in the microwave spectrum of NH3[J].Physical Review,1954.07.01(Received 1954.05.05),95(1):282-284.

[5]林福成.漫談激光器的發明過程——紀念激光器發明50年[J].大學物理,2010,29(1):2-7.

[6]Tien-Chuan Wang.Pure nuclear quadrupole spectra of chlorine and antimony isotopes in solids[J].Physical Review,1955.07.15,99(2):566-577.

[7]朱安遠,郭華珍,朱婧姝.次年輕的諾貝爾獎獲獎者——李政道[J].中國市場(物流版),2013,20(2):89-94.

[8]R.Y.Chiao,C.H.Townes,B.P.Stoicheff.Stimulated Brillouin scattering and coherent generation of intense hypersonic waves[J].Physical Review Letters,1964.05.25(Received 1964.05.06),12(21):592-595.

[9]P.T.P.Ho,A.H.Barrett,P.C.Myers,D.N.Matsakis,A.C.Cheung,M.F.Chui,C.H.Townes,K.S.Yngvesson.Ammonia observations of the orion molecular cloud[J].Astrophysical Journal,1979,234(3):912-921.

[10]P.T.P.Ho,C.H.Townes.Interstellar ammonia[J].Annual Review of Astronomy and Astrophysics,1983,21(1):239-270.

[11]List of Guggenheim Fellowships awarded in 1955[EB/OL].http://en.wikipedia.orgwikiList_of_Guggenheim_Fellowships_awarded_in_1955,2015-10-24.

[12]朱安遠.本杰明·富蘭克林獎章漫談[J].中國市場(營銷版),2015,22(14):165-176,212.

[13]All awardees[EB/OL].http://www.wilhelmexner.org/liste_001.html,2015-10-24.

[14]Niels Bohr International Gold Medal[EB/OL].http://en.wikipedia.orgwikiNiels_Bohr_International_Gold_Medal,2015-10-24.

[15]The Townes Laser Institute:Charles Hard Townes-Biography[EB/OL].http://www.townes.ucf.edu/townes.html,2015-10-24.

[16]South Carolina Hall of Science and Technology Thirtieth Anniversary[EB/OL].http://www.southcarolinascience.org/hall.html,2015-10-24.

[17]Petrie Prize Lecture[EB/OL].http://en.wikipedia.orgwikiPetrie_Prize_Lecture,2015-10-24.

[18]The Annunzio STEM Leadership Award[EB/OL].http://www.christophercolumbusfoundation.gov/category/annunzio-award/,2015-10-24.

[19]Past Mendel Medal Recipients[EB/OL].http://www1.villanova.edu/villanovavpaamendelmedal/pastrecipients.html,2015-10-24.

[20]Recipients of the Simon Ramo Founders Award[EB/OL].http://www.nae.edu/Projects/Awards/FoundersAwards/FoundersWinners.aspx,2015-10-24.

[21]Tech Fest Honorees 2000 thru 2009[EB/OL].http://www.techfestival.org/past-honorees/,2015-10-24.

[22]朱安遠,朱婧姝.紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎獲獎者概覽(下)[J].中國市場(物流版),2014,21(6):122-129.

[23]Trotter Prize & Endowed Lecture Series[EB/OL].http://www.science.tamu.edu/trotter/,2015-10-24.

[24]Charles H.Townes.The Convergence of science and religion[J].THINK,1966,32(2):2-7.

[25]South Carolina Hall of Fame:Charles H.Townes,Ph.D.[EB/OL].http://www.theofficialschalloffame.com/searchresults.html,2015-10-24.

[26]C.H.Townes,Perry Ambrose Miles.Quantum electronics and coherent light:proceedings of the International School of Physics “Enrico Fermi”,Course 31,Varenna on Lake Como,Villa Monastero,1963.08.19~31[M].New York,NY.:Academic Press,Inc.,1964.

[27]Nobel Prize Winners in Varenna[EB/OL].http://www.sif.it/attivita/scuola_fermi/nobel_varenna,2015-10-24.

[28]Richtmyer memorial lecture award[EB/OL].https://www.aapt.org/Programs/awards/richtmyer.cfms,2015-10-24.

[29]Scott Lectures-history[EB/OL].http://www.phy.cam.ac.uk/internal_resources/conferences/seminars/scott_lectures,2015-10-24.

[30]Jansky Prize,The Karl G.Jansky Lectureship[EB/OL].http://www.nrao.edu/jansky/janskyprize.shtml,2015-10-24.

[31]K.G.Jansky.Directional studies of atmospherics at high frequencies[J].Proceedings of the IRE,1932.12,20(12):1920-1932.

[32]Grote Reber.Cosmic static[J].Proceedings of The Institute of Radio Engineers,1940.02,28(2):68-70.

[33]Grote Reber.Notes:Cosmic static[J].Astrophysical Journal,1940.06,91:621-624.

[34]Schmidt Maarten.3C 273:a star-like object with large red-shift[J].Nature,1963.03,197(4872):1040.

[35]李師群.光學千年——國際光年概觀光學千年發展[J].物理與工程,2015,25(1):3-13.

[36]李師群.光學千年(二)——國際光年概觀光學千年發展[J].物理與工程,2015,25(2):19-30.

[37]李師群.光學千年(三)——國際光年概觀光學千年發展[J].物理與工程,2015,25(3):3-12,25.

[38]李師群.光學千年(四)——國際光年概觀光學千年發展[J].物理與工程,2015,25(5):13-25.

[39]李師群.光學千年(五)——國際光年概觀光學千年發展[J].物理與工程,2016,26(2):19-26.

[40]方梁瑤,徐小泉,桑芝芳.麥克斯韋電磁場理論的建立及意義——紀念2015國際光年[J].物理教師,2015,36(6):74-76.

[41]方在慶,黃佳.從惠更斯到愛因斯坦——對光本性的不懈探索[J].科學,2015,67(3):30-34.

[42]A.Fresnel.Mémoire sur la diffraction de la lumiere,où lon examine particulierement le phènomene des franges colorées que présentent les ombres des corps éclairés par un point lumineux[J].Annales de Chimie et de Physique,1816,1(2):239-281.

[43]J.Clerk Maxwell.VIII.A dynamical theory of the electromagnetic field[J].Philosophical Transactions of the Royal Society of London,1865.01.01(Received 1864.10.27,Read 1864.12.08),155:459-512.

[44]朱安遠,朱婧姝.享年次高的諾貝爾獎得主——新制度經濟學大師羅納德·科斯[J].中國市場(營銷版),2014,21(34):159-167,178.

[45]Annalisa Manca,Simona Capsoni,Anna Di Luzio,Domenico Vignone,Francesca Malerba,Francesca Paoletti,Rossella Brandi,Ivan Arisi,Antonino Cattaneo,Rita Levi-Montalcini.Nerve growth factor regulates axial rotation during early stages of chick embryo development[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2012.02.07,109(6):2009-2014.

[46]S.R.Bornstein,M.Ehrhart-Bornstein,A.Androutsellis-Theotokis,G.Eisenhofer,V.Vukicevic,J.Licinio,M.L.Wong,P.Calissano,G.Nisticò,P.Preziosi,R.Levi-Montalcini.Chromaffin cells:the peripheral brain[J].Molecular Psychiatry,2012.04,17(4):354-358.

[47]Alan E.Willner,Robert L.Byer,Constance J.Chang-Hasnain,Stephen R.Forrest,Henry Kressel,Herwig Kogelnik,Guillermo J.Tearney,Charles H.Townes,Michalis N.Zervas.Prolog to the section on optics and photonics[J].Proceedings of The IEEE,2012,100(Special content):1600-1603.

[48]Alan E.Willner,Robert L.Byer,Constance J.Chang-Hasnain,Stephen R.Forrest,Henry Kressel,Herwig Kogelnik,Guillermo J.Tearney,Charles H.Townes,Michalis N.Zervas.Optics and photonics:key enabling technologies[J].Proceedings of The IEEE,2012,100(Special content):1604-1643.