中國特大城市人口規模控制的探討

◎ 王豐龍

?

中國特大城市人口規模控制的探討

◎ 王豐龍

摘 要:目前,針對城市病等問題,國內很多特大城市重新開始實行嚴格的人口規模控制政策,引起媒體和學術界的廣泛關注和討論。本文梳理了已有研究中關于特大城市人口規模控制的必要性、合理性和可行性的代表性觀點和主要爭議。總體上,目前學術界主要從生產效率、公平性、環境容量及手段論等角度出發探討人口規模控制的必要性;支持對人口規模進行控制的學者在應該控制哪些人的流動以及如何控制上仍然存在著很大爭議。本文在對已有觀點進行批判性吸收的基礎上,提出特大城市的人口控制應該從全國層面入手,取消戶籍限制和大城市的特權。

關鍵詞:人口規模控制 特大城市 爭議 合理性 全國性問題

一、引言

然而,這些人口控制的政策引發了激烈的討論。一方面,盡管各城市政府都強調人口規模的控制不能損害外來人口的權利,但是基本上各大城市的人口控制都依賴于對流動人口的運動式驅趕。例如,昌平區為了控制人口規模,組織開展了12次全區性綜合執法行動,清理游商攤販4273個,關停取締未經審批幼兒園34所[4]。對此,很多學者表示,用行政手段“禁入”調控人口數量不僅無效,也缺乏正當性[5]。另一方面,對于調控目標的科學性和可行性,很多學者也提出質疑。如有學者指出,考慮到中國特大城市內資源的集中程度和國內城市化的進程,人為制定的人口規模調控目標“違反了經濟規律,是不可能的事情”[6]。城市外來人口準入條件的制定也需要考慮實際的需求,而不能“一刀切式地定目標”——如大城市對文化水平不高的保姆和護工等需求也很大[5]。

綜上,目前國內特大城市人口規模控制政策面臨著公平性、有效性和科學性等多種質疑。那么,特大城市的人口規模是否需要加以控制?如果需要控制的話,應該控制哪些人、如何控制?這些問題不僅重要,而且緊迫。為此,本文擬在系統梳理目前學術界關于人口規模控制的觀點的基礎上,提出一些新的看法和建議。本文結構如下:第二部分總結關于是否需要控制人口規模的觀點;第三部分梳理目前控制人口規模的手段;第四部分對現有觀點進行評議,并提出作者本人的觀點。

圖1 目前關于特大城市是否需要控制人口規模的主要觀點

二、特大城市人口規模應不應該控制

總體上,現有研究主要從三個視角探討特大城市人口規模控制的問題:即人口控制的效率、人口控制的公平性和其他因素對城市人口規模的決定作用(如圖1)。接下來,本文對這三個角度的研究分別加以介紹。

(一)效率角度

效率或成本—收益是目前探討特大城市是否需要調控人口的主要視角,這些研究基本上都認為城市人口規模與城市運行的效率有直接關系。一方面,城市經濟具有規模經濟遞增的特點,即大城市可以提供更好的基礎設施條件、更完善的生產性服務業、更豐富的市場和更集中的信息和技術創新,因此人口規模越大產生的經濟效益越高。另一方面,隨著城市人口的增長,其外部成本會不斷上升,產生交通擁堵、房價高企、公共安全問題突出和生態壓力過大等問題。為此,國內外很多研究都認為存在一個邊際成本與邊際收益相等的最優城市規模[7, 8]以及最有利于全國經濟增長的城市集中度[9]。然而,由于城市增長的邊際成本和邊際效益很難通過計算得出,因此城市的最優人口規模只有理論解,沒有實際解[10]。同時,最優城市規模依賴于當時的技術水平、公共服務設施供給甚至產業生命周期,因此是動態變化的[8, 11, 12]。這兩個問題的存在使得不同學者對最優城市規模的判斷不同,對人口調控的觀點也出現了分歧。

一些研究認為,目前特大城市人口規模過大造成了嚴重的房價高企、交通擁堵、環境污染等“負外部性”問題[13]。這些問題不僅影響了城市運行的效率,為了應對這些問題對相關設施的投資以及對研發投資也造成了嚴重的擠占效應[14, 15],最終導致城市經濟增長的停滯[14, 16, 17]。因此,為了降低城市人口過度集中的成本,需要對特大城市的人口規模加以嚴格控制[17, 18]。這一觀點在很多討論會上得到廣泛支持,如在1984年成都的“大城市人口問題與對策討論會”上,與會學者總結了我國大城市人口急劇增長引起的12項弊端,大多數學者都認為要繼續控制大城市的人口規模[19];在《人口研究》組織的論壇上,丁金宏認為北京、上海等大城市的人口規模已經產生了不可救藥的交通擁堵問題,必須控制大城市的人口增長,尤其是流動人口的進入[20];在《人口與經濟》組織的專刊討論中,黃榮清、陸杰華等都強調北京市的人口規模過大,并產生了缺水、房價高、交通擁堵等問題,亟需加強對人口規模的控制[21]。

然而,另一些學者相對更強調特大城市的人口集聚或外來移民增加產生的好處,反對對人口規模的控制。如陳釗和陸銘強調,由于經濟集聚發展有利于提高勞動生產率,因此超大城市(尤其是首位城市)的人口規模可以非常大[22]。通過對全球142個國家首位城市人口規模的建模和與東京等城市的比較,他們認為上海作為中國的首位城市人口規模并沒有過大,且理應隨著全國城市化的推進和經濟開放的加深而繼續增長,不應違背規律限制其人口的增長。王桂新等認為,人力資源越來越成為決定一個城市經濟成長力和綜合競爭力的關鍵因素[23]。然而,由于上海市人口自然變動持續負增長,上海未來面臨著養老負擔過重和勞動力不足的危機[24]。因此,上海不僅不應該控制人口規模,還應該促進人口的集中并擴大人口容量[25]。一些對最優城市規模的實證研究也表明特大城市生產效率更高,因而主張我國應該發展大城市[22, 26, 27]。如王小魯和夏小林認為國內城市在10~1000萬人口規模區間都有正的凈規模收益[7];高鴻鷹和武康平測算發現100萬人口規模以上城市的集聚效應高于50~100萬人口規模的城市[28]。不過,這些研究中的“特大城市”與北上廣深的城市規模相比偏小,因此不一定具有借鑒意義。

此外,還有一些學者認為大城市的人口規模變化具有規律性,無需調控就能自動達到平衡。根據城市經濟理論,經濟增長水平隨人口的集中度呈倒“U”形變化[29],U形曲線的最高點對應于城市的最優人口規模[30]。在達到最優人口規模前,城市對外來人口具有強大的吸引能力,此時控制人口規模不僅缺乏效率,也難以成功。如從制定第一個五年規劃開始,北京市就采取一系列措施嚴格控制人口的盲目增加,然而這些控制措施收效甚微[31],歷次城市總體規劃的人口控制目標都被提前突破[31, 32]。對此,段成榮認為,這是因為控制人口規模是違背規律的做法,達不到預期效果是預料中的事,最好的辦法就是不要為,以免引起諸多不必要的麻煩。而如果目前城市的人口數超過了其最優人口規模,一些城市人口會自動流出直至達到均衡水平,因此同樣無需人為調控[33]。相反,人為設定的城市規模往往不夠科學[34]。

互助會便從此告終了,《曲江工潮》的第十四期也在難產中割死,而且永久的死了!被歷史與環境所限制,不能直截痛快地跳出火坑,這幾乎是人類的命運,而人類所應該痛哭的,我與互助會的九個會員何尤呢!只希望工界中人,和一切表同情于無產階級的同志,加以研究,加以卷土重來的精神,再來聯合罷!

(二)公平角度

也有一些研究主要從公平性角度出發探討是否應該控制城市的人口規模。根據關注對象的差別,又可以將這些研究分為兩個部分。其中,一些研究主要從發展機會的公平性出發探討人口規模調控的合理性。如王桂新認為,在集權體制下,社會資源的配置集中于大城市必然導致大量人口涌入,只有打破集權制度安排、實現社會平等才能從根本上解決人口規模過大的問題[33]。胡兆量也認為,金融等經濟功能、奧運會等大型項目、全國性服務設施和各行業人才的集聚是北京城市規模不斷膨脹的重要原因;因此,控制北京的人口規模應該減少大項目[31]。城市內部功能定位的不均衡也是引起大城市人口規模過度集中的重要機制。“北京市的人口問題與其說是人口規模問題,不如更確切地說是人口空間分布問題”[21]。

另一些研究則主要從居民的社會福利和權利的角度出發探討大城市人口規模調控的合理性。這些研究的出發點和結論不盡相同,部分學者從地方現有居民的利益出發,認為外來人口落戶會對地方財政造成較大的負擔,因此有必要嚴格控制特大城市的人口規模[35]。不過,這一觀點受到了很多批評。一方面,對于外來人口對城市貢獻更多還是占用城市資源更多的問題,需要客觀評判。由于公共服務投入具有規模經濟效應,為滿足外來人口的需求而增加的公共服務支出遠小于人均公共服務支出,與外來人口創造的價值或繳付的稅收相比也微不足道,因此不應成為控制外來人口進入的理由[36]。另一方面,表面上限制外來人口似乎減少了原住民的福利被更多的人分享,其實控制人口的政策會隱蔽而間接地使原住民受損[37]。如目前城市居民很難離開外來流動人口提供的勞動與服務[5],因此限制外來人員的進入會使城市的生活成本上升、生活質量下降[36]。還有學者從外來人口自身權利的角度出發,認為以控制人口規模為名侵犯流動人口的合法權益,不僅有違公平公正的社會主義核心價值觀,也會影響社會的和諧穩定[38]。當城市的基礎設施和公共服務出現供需矛盾時,政府正確的做法應該是增加供給而非限制需求,消極地控制人口規模不僅是懶政[36],也會產生戶籍、城管等一條不創造經濟價值的利益鏈,造成了社會資源的浪費[37]。

(三)其他角度

還有一些研究從其他角度討論特大城市是否應該控制人口規模的問題。其中,一個比較普遍的觀點是城市之所以需要控制人口數量,是因為城市的資源承載力有限。如黃潤龍認為特大城市資源不堪重負,因此需要控制人口規模[20];覃成林、黃榮清等認為水資源短缺是北京市人口增長的硬約束[21, 39];北京市提出人口不應超過2300萬的依據也主要是水資源的限制[2]。不過,這一觀點受到了質疑。首先,不同資源類型所對應的城市人口規模不同,因此沒有單一的適度人口規模。其次,城市的環境質量與城市規模可能并非簡單的線性關系,即某些特大城市的環境質量可能高于小城市[40, 41]。再次,適度人口規模會隨著技術的進步、城市管理水平的上升而不斷變化[42]。最后,很多看似人口規模過大導致的“城市病”,實際上與人口規模無關。如王桂新通過對上海和東京的比較發現,上海的人口密度遠低于東京,說明上海目前的人口規模并非造成上海某些“城市病”的主要原因[21, 25];石憶邵認為“城市病”與城市規模并無必然的因果聯系,“城市病”出現的原因主要在于體制磨合、結構失調、政策失誤、技術失當、管理失控及道德失范等[43]。

還有一些學者認為,城市人口規模只是解決其他問題的手段。如黃榮清認為,人口控制并不是北京發展的主要目標,發展經濟才是它關注的重點,因此應該把調控重點放在“業”上,對事不對人[21]。杜午祿也認為,城市人口規模與城市社會經濟之間相互依存,因而核心問題是提高產業結構及其技術含量[44]。陳宇琳在對現有研究進行梳理和總結的基礎上,也提出應該把重點放在城市發展模式的研究上,而不應僅僅糾纏于城市人口規模調控問題[42]。

三、特大城市人口規模應該如何調控

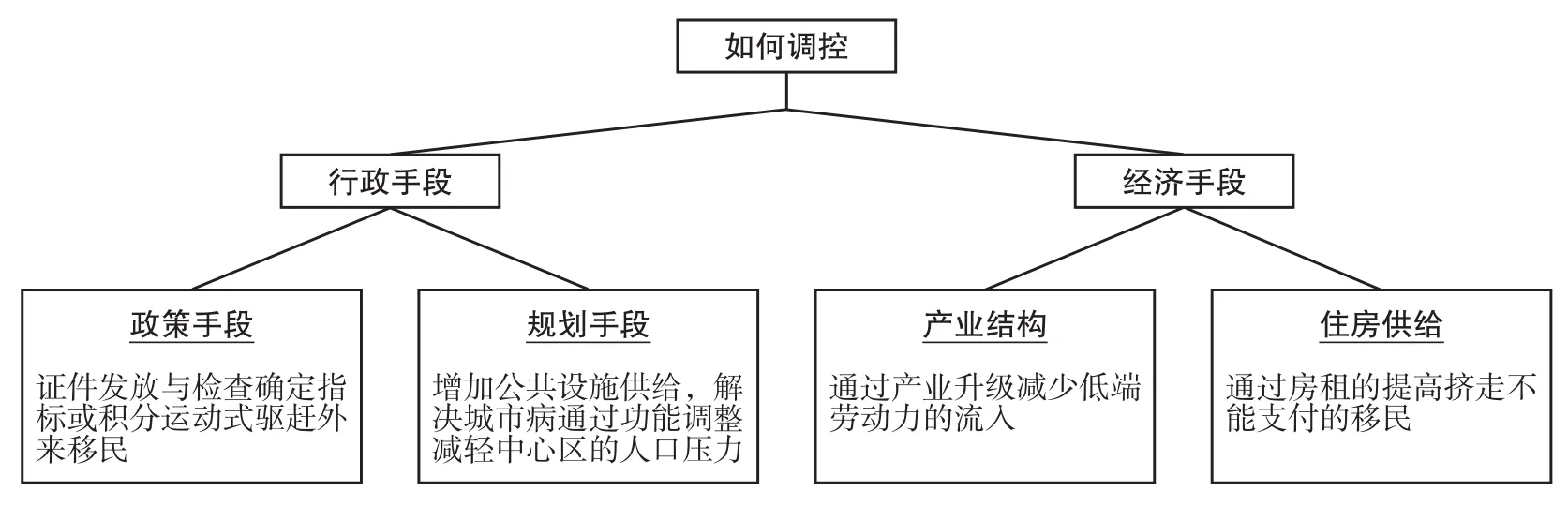

除了上面對特大城市人口規模是否應該調控的爭論外,那些認同大城市人口規模需要調控的學者對于如何調控、調控什么仍然存在很大的分歧。總體上,可以將現有的觀點大體歸納為兩大派:一派依賴行政手段,強調政府的作用;另一派側重經濟手段,相信市場的力量(如圖2)。

圖2 已有研究中建議的調控人口規模的主要手段

(一)行政手段

已有學者主要建議用兩類行政手段控制人口的規模。一類主要從行政管理角度出發,側重于通過居住證、行政檢查等方式控制外來人口。如王振等建議通過成立市人口委員會、加強住房和企業等的管理以及建立人口調控的聯動和考核機制控制上海市的人口規模[45];黃榮清認為必須要有一個中央和地方政府共同組成的權威機構來協調各方面的利益,對北京的人口控制作出聯合行動[21];馮曉英認為應加強人口管理,建立政府維護流動人口合法權利的監管制度[38];丁金宏認為應該加強勞動監管,強化私房出租管理,減少流動人口和租戶的總量[20];北京市還提出通過限制外地人在北京的就業工種等措施來達到流動人口總量控制的目標[21]。不過,有學者指出,這些建議有歧視外來人口的問題,存在很大的局限性。如黃榮清認為,一說到大城市的人口調控,就眼睛向下,直接對象就是那些文化程度較低、掌握技能較少的進城農民,這種歧視做法是不足取的[21];黃潤龍認為,用行政手段去限制外來人口不符合社會的公平與正義的基本原則[20]。即便這些政策的初衷是限制那些僅僅為了獲取更好的公共服務而進入的人口,這些手段也不可取,因為政府幾乎無法判斷進城的人當中誰為了就業、誰為了公共服務[37]。還有研究指出,因為暫住證本身是一種“管控型”的制度,它上面所附加的福利很少,導致很多外來人口沒有申領的積極性,無法有效地進行人口管理,大量的所謂“外來人口”長期在城市管理的體制外生存[46]。為此,很多人建議,政府更應該做的是促進地區之間基本公共服務的適度均等化,淡化戶口的就業和社會福利價值,建立機會均等、公平競爭的居住選擇和就業機制,促進人口的有序流動[39]。

還有一些學者主要建議加強城市規劃,促進城市的功能調整和空間結構優化。如謝晉宇很早就提出可以通過建設衛星城和高層建筑等方式疏散大城市的人口[47];胡兆量提出控制規模要從源頭入手,控制城市功能[48];姚水安在介紹法國“限制在特大城市投資,鼓勵機構分散”和建設“新工業區”等措施的基礎上,認為應該“限制在特大城市的投資”,通過把特大城市的就業機會分散到其它城市來實現控制人口規模的目標[29];段成榮也認為,要在全國發展大格局背景下考慮北京市的人口規模調控問題,通過加速京津冀一體化進程分流進京流動人口[20]。不過,也有學者對這一手段的有效性提出了質疑。一方面,政府建設新城的目的往往不是疏解人口,因而可能達不到目的。如不少地方政府都把做大人口規模視為地方政府圈地的手段[42];政府財力的投入也側重于核心區,導致新區發展緩慢,疏解人口規模效果甚微[49]。另一方面,很多郊區工業園區和新城的公共服務配套不完整,使得城市和產業規劃錯位,反而帶來了巨大的交通擁堵壓力[24, 50]。

(二)經濟手段

還有很多學者傾向于通過干預勞動力市場等手段間接調控外來人口的數量。具體而言,這類研究主要從城市對勞動力需求和勞動力在城市內的生活成本兩個角度出發,通過調整產業結構、提高就業門檻提高房價等措施減少低端勞動力的流入。如陸杰華等提出“以業控人”的模式,以產業結構調整疏導低端就業人口[21];黃潤龍認為,特大城市須提高注冊企業的門檻,加速發展資本密集、技術密集型產業以減少低素質勞動力的流入[20];杜午祿認為要加快產業結構的調整,用級差地價等經濟手段調整城市經濟結構布局[44];覃成林等指出,北京市人口增長調控應該以結構調整為導向,通過投資許可證和就業資格證制度等改變就業需求結構,并適當提高城市人口的生活成本,以引導城市人口合理流動[39]。不過,范紅忠認為,中國目前存在大量的勞動力剩余和高昂的遷移成本,使得流動人口對城市生活成本和“城市病”不敏感,即高房價或擁堵不一定迫使外來人口遷出,因此通過提高生活成本控制人口規模的方法可能無效[51]。

四、總結與討論

人口規模既會影響城市的勞動力供給和整體消費力進而影響城市的競爭力和活力,也會加劇城市的環境和公共設施壓力從而產生一系列負面效應。因此,城市人口規模一直是人口研究和城市發展中的重要問題。目前,針對“城市病”等問題,國內很多特大城市重新開始實行嚴格的人口規模控制政策,甚至出現了驅趕外來人口子女入學的現象,引起媒體和學術界的廣泛關注和討論。為此,本文梳理了已有研究中關于特大城市人口規模控制的必要性、合理性和可行性的代表性觀點和主要爭議,以期為城市人口規模調控問題提供借鑒。

總體上,目前對于是否應該調控城市人口規模的問題,學術界內仍然存在很大分歧。從生產效率出發,已有研究主要持以下三類觀點。一些學者認為目前特大城市內人口過度集聚造成了嚴重的城市病,因而有必要控制人口盲目增加,甚至縮減城市人口規模。另一些學者則認為目前中國特大城市人口的密度或占總人口的比例并未達到國外類似城市的水平,繼續吸引人口的流入仍然會提升城市的競爭力和集聚效率,因此反對對人口規模進行控制。還有學者認為大城市自身的規模經濟和規模不經濟會自動調節人口的流入和流出,進而達到均衡、合理的城市人口規模,這一過程無需人為干預。從公平性角度出發,已有研究主要持兩類觀點。一部分學者認為,在國內不平等的制度安排下,城鄉之間甚至城市內部的發展水平存在很多差異,從而導致很多外來人口追隨就業機會集中于大城市(尤其是核心區),為此核心問題是促進其他地區的發展,而非控制人口規模。另一些學者則從服務供給的角度出發探討城市人口控制問題,認為外來人口的增加會造成大量財政支出,因此需要控制外來人口的進入。不過,也有研究認為外來人口具有獲得公共服務的權利,他們創造的價值能夠覆蓋城市的公共財政支出,因而不應該將其排除在外。此外,還有研究從城市環境容量或手段論角度出發探討特大城市是否應該控制人口規模的問題。容量論者認為應該將人口規模控制在環境能夠承受的范圍內,手段論者認為合理的人口規模應該根據社會發展目標的選擇而定,人口規模調控是實現這些目標的手段而非目的。值得注意的是,那些同意需要對特大城市的人口規模進行調控的研究在應該控制哪些人的流動以及如何控制上也存在著很大爭議。目前控制人口規模的政策主要針對外來的農民工。對此,很多研究認為不妥。一方面,特大城市不僅需要高端的人才,也需要相對低端的服務人員。另一方面,對外來民工的驅趕和歧視性做法有違社會公平正義。在控制手段上,有的研究認為應通過戶口發放、增加公共服務供給和完善城市空間結構規劃等行政手段直接控制外來人口的進入和空間分布,也有的研究認為應該通過城市功能升級和提高租房成本等手段間接控制外來勞動力的數量。

結合已有的發現和爭議,可以大體對當前一些主流的觀點進行簡要的評論。首先,人口規模并非目前中國特大城市城市病的主因。正如陸銘和王桂新等所強調,香港、東京的人口密度遠高于上海、北京等大城市,但是并沒有存在嚴重的交通擁堵甚至空氣污染等問題。這說明,將城市病簡單歸咎于過多的人口或固定的環境容量是在推卸城市管理不完善的責任。因此,城市病不應該成為控制人口數量(尤其是外來人口)的理由。其次,在當前制度背景下,中國的城市人口數量不會自動達到最優規模。目前,大多數對最優城市規模的研究都忽略了以下兩個前提——居民的自由流動性和充足的備選城市。然而,受限于戶籍制度、社保制度等,在特大城市定居的居民基本不會主動放棄北京戶口而遷往其他地區,大多數農民工則只能趁年輕在大城市賺點錢而無法留在大城市。因此,特大城市內的人口基本上不會根據成本(房價及“城市病”等)和收益(工資及信息等)變化而自由流動。此外,國家對特大城市傾斜性的發展政策也是造成其過度集中的重要原因[52, 53]。國內的特大城市往往擁有更大的決策自主權和更多的公共財政資源,國家的重大項目也往往優先投資在特大城市,使得全國范圍內的就業機會及公共服務過度集中在特大城市,很多人即使面臨高昂的生活成本和較低的工資也要留在大城市。而“只控制人口、不控制投資”的政策進一步使得勞動力工資談判能力降低,進而吸引更多資本進入,反過來導致就業機會在特大城市進一步聚集。戶籍制度和傾斜性投資使得特大城市的人口無法自動調節,難以通過市場機制達到最優規模。再次,人口調控不應該只針對外來人口。一個有活力和創造力的城市離不開大量外來人才和勞動力的涌入。考慮到國內特大城市的本地人口往往面臨老齡化的問題,特大城市不應該排斥甚至仇視外來人口,反而應該做好服務工作吸引優秀的人才進入。即使對低端的服務性勞動力,也應該抱著包容的態度,因為大城市對這些人口也有大量需求,他們對提高城市服務質量具有重要貢獻[32]。相反,應該考慮打破戶口與社保掛鉤,鼓勵競爭力不足或退休的本地居民離開大城市,去往生活成本更低、環境更好的中小城市。最后,前面總結的幾種人口規模調控方式中規劃和產業升級相對更合理。行政管理和提高租金的方式雖然見效快,但是這些方式只考慮人口規模調控本身,既沒有考慮所針對的人群是否合理,也不考慮衍生的諸多社會成本,因而既不公正也缺乏效率。相比之下,合理的規劃和產業升級能夠減少副作用,也更具有可持續性。

最后,本文認為,特大城市的人口變動實際上是一個全國性問題,城市政府本身對人口規模進行控制雖然在短期內具有合理性和有效性,但是長期來看既不公平,也不可行。首先,最優城市規模由城市網絡而非城市內部各個要素所決定[8]。其原因在于,個人與城市整體的成本-收益曲線不一定重合——人們往往通過對不同城市的成本-收益進行比較后做出遷移決策,而不一定因為單個城市內的城市問題而前往其他地區。因此,對城市最優規模的研究需要放在城市體系的背景下[54, 55],而對人口的調控必須在全國范圍內統籌才能實現。其次,只有去掉戶籍的限制和城市的特權才有自由流動的可能性。正如前面的分析表明,戶籍制度等限制了人口的自由流動,資源的不平等分配導致了人口在特大城市的過度集中,因而無法通過市場手段達到最優城市規模。為此,未來應該取消戶籍限制和大城市的特權,通過促進資本市場開放、公共服務均等化和基礎設施投資等增加中等城市的吸引力,為超大城市規模解壓[8]。再次,城市人口規模問題牽一發而動全身,因此不能只將注意力放在城市規模本身,而必須綜合考量不同政策對城市經濟等產生的影響。如陸銘等發現,國家通過強行限制土地供給和推進產業轉移的行為使得東部地區部分企業無法承擔過高的房價和工資成本而遷出,但是這種干預降低了全社會生產率,造成了資源的浪費和西部地區的地方債增長等問題[56]。因此,未來制定人口規模調控政策時必須通盤考慮、反復論證,防止顧此失彼,并保持政策的靈活性,輕易不要出臺一刀切的行政干預政策。

參考文獻:

[1]于量. 楊雄:2015年上海將繼續嚴控人口規模[EL/OB]. 2015年1月25日, 2015年8月17日. http://sh. eastday.com/m/2015shlh/u1ai8552551.html.

[2]張國. 北京再次宣布人口規模上限:2300萬[EL/OB]. 2015年3月9日, 2015年8月17日. http://news. sohu.com/20150309/n409501487.shtml.

[3]張璐瑤. 廣東啟動新一輪戶籍改革將嚴控廣州深圳人口規模[EL/OB]. 2015年7月7日, 2015年8月17 日. http://news.xinmin.cn/shehui/2015/07/07/28061765.html.

[4]昌平區人民政府. 出重拳 見實效 全力抓好人口規模調控與服務管理工作[EL/OB]. 2015年8月5日, 2015-08-17. http://www.beijing.gov.cn/zfzx/qxrd/cpq/t1302021.htm.

[5]王燁捷, 周凱. 上海:特大城市人口控制陷入“兩難”[EL/OB]. 2015年1月27日, 2015年8月17日. http://news.cyol.com/content/2015-01/27/content_11206958.htm.

[6]羅瑞垚. 專家稱北京控人目標違反經濟規律[EL/OB]. 2015年7月17日, 2015年8月17日. http://www. gywb.cn/content/2015-07/17/content_3506944.htm#..

[7]王小魯, 夏小林. 優化城市規模 推動經濟增長[J]. 經濟研究, 1999, (09): 22-29.

[8]田莉. 探究最優城市規模的“斯芬克司之謎”——論城市規模的經濟學解釋[J]. 城市規劃學刊, 2009, (02): 63-68.

[9]Henderson J V, Lee T, Lee J. Externalities and industrial deconcentration under rapid growth[J]. Memio, Brown University, 1999.

[10]丁成日, 宋彥, 黃艷. 市場經濟體系下城市總體規劃的理論基礎——規模和空間形態[J]. 城市規劃, 2004, (11): 71-77.

[11]Lo F-C, Kamal S. Regional Policy and Rural-Urban Transformation in Asia[R]. 1977, 94.

[12]Au C-C, Henderson J V. Are Chinese Cities Too Small?[J]. The Review of Economic Studies, 2006, 73(3): 549-576.

[13]仇保興. 編制《京津冀城市群協同發展規劃》的方法和原則[J]. 城市發展研究, 2015, (01): 1-4.

[14]Duranton G, Puga D. Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1454-1477.

[15]Duncan Black, Vernon Henderson. A Theory of Urban Growth[J]. Journal of Political Economy, 1999, 107(2): 252-284.

[16]Henderson V. The Urbanization Process and Economic Growth: The So-What Question[J]. Journal ofEconomic Growth, 2003, 8(1): 47-71.

[17]陳利鋒, 范紅忠, 李伊涵. 生產與人口的集中促進了經濟增長嗎?——來自日本的經驗和教訓[J]. 人口與經濟, 2012, (06): 70-76.

[18]錢銘. 淺論控制城市規模與節約土地[J]. 中國土地科學, 1997, (S1): 40-43.

[19]晏承重. 大城市人口問題與對策討論會觀點綜述[J]. 人口研究, 1985, (04): 60-62.

[20]劉鋒, 黃潤龍, 丁金宏, 等. 特大城市如何調控人口規模?[J]. 人口研究, 2011, (01): 29-43.

[21]黃榮清, 段成榮, 陸杰華, 等. 北京人口規模控制[J]. 人口與經濟, 2011, (03): 24-36.

[22]陳釗, 陸銘. 首位城市該多大?——國家規模、全球化和城市化的影響[J]. 學術月刊, 2014, (05): 5-16.

[23]王桂新, 俞奉慶. 上海人口遷移與世界城市建設研究——兼析日本的經驗[J]. 中國人口科學, 2009, (05): 79-85+112.

[24]寧越敏, 趙新正, 李仙德, 等. 上海人口發展趨勢及對策研究[J]. 上海城市規劃, 2011, (01): 16-26.

[25]王桂新. 人口與發展:上海、東京的比較[J]. 復旦學報(社會科學版), 2003, (06): 10-17.

[26]王小魯. 中國城市化路徑與城市規模的經濟學分析[J]. 經濟研究, 2010, (10): 20-32.

[27]景志慧. 陜西城市規模效益分析[J]. 人文地理, 2004, (03): 22-25.

[28]高鴻鷹, 武康平. 集聚效應、集聚效率與城市規模分布變化[J]. 統計研究, 2007, (03): 43-47.

[29]姚水安. 控制特大城市人口規模的學理因由與政策方向——兼評“只控制人口、不控制投資”的政策效果[J]. 學習與實踐, 2014, (08): 22-27.

[30]陳偉民, 蔣華園. 城市規模效益及其發展政策[J]. 財經科學, 2000, (04): 67-70.

[31]胡兆量. 北京城市人口膨脹的原因及控制途徑[J]. 城市問題, 2014, (03): 2-4.

[32]侯亞非. 人口城市化與構建人口均衡型社會[J]. 人口研究, 2010, (06): 3-9.

[33]王桂新. 我國大城市病及大城市人口規模控制的治本之道——兼談北京市的人口規模控制[J]. 探索與爭鳴, 2011, (07): 50-53.

[34]葉俊東, 唐敏. 有人說中國的大城市不能再大了 大城市還要不要擴張[J]. 瞭望新聞周刊, 2001, (50): 21-23.

[35]張琰. 一個戶口政府需要支付多少錢[EL/OB]. 2014年11月第42期, 2015年9月10日. http://183read. com/magazine/article_314966.html.

[36]陸銘. 特大城市該有多少人口[EL/OB]. 2014年6月6日, 2014年8月21日. http://opinion.caixin. com/2014-06-06/100686923.html.

[37]北民. 控制大城市人口規模是個偽命題[EL/OB]. 2013年12月28日, 2015年8月21日. http://star.news. sohu.com/s2012/renkouguimo/.

[38]馮曉英. 特大城市流動人口權利保障的困境與出路——以北京為例[J]. 探索與爭鳴, 2014, (01): 26-28.

[39]覃成林, 周立云, 覃成菊. 北京城市人口增長調控研究[J]. 中國人口.資源與環境, 2002, (06): 143-145.

[40]段小梅. 城市規模與“城市病”——對我國城市發展方針的反思[J]. 中國人口.資源與環境, 2001, (04): 134-136.

[41]許抄軍. 基于環境質量的中國城市規模探討[J]. 地理研究, 2009, (03): 792-802.

[42]陳宇琳. 我國快速城鎮化時期大城市人口規模調控對策評價與思考[J]. 現代城市研究, 2012, (07): 9-14+28.

[43]石憶邵. 城市規模與“城市病”思辯[J]. 城市規劃匯刊, 1998, (05): 15-18.

[44]杜午祿. 城市人口規模要與城市功能發展相適應[J]. 北京社會科學, 1997, (03): 29-32.

[45]王振, 周海旺, 陳國政, 等. 上海市人口規模和結構調控形勢與對策研究[J]. 社會科學, 2014, (02): 56-65.

[46]李若建. 城市遷移人口及管理問題探討[J]. 南方人口, 2000, (01): 44-49.

[47]謝晉宇. 我國特大城市的人口疏散[J]. 城市問題, 1992, (03): 12-15.

[48]胡兆量. 北京人口規模的回顧與展望[J]. 城市發展研究, 2011, (04): 8-10.

[49]肖周燕, 王慶娟. 我國特大城市的功能布局與人口疏解研究——以北京為例[J]. 人口學刊, 2015, (01): 5-14.

[50]21世紀經濟報道. 壓縮住宅供應或成常態 北京堅守人口底線[EL/OB]. 2015年7月14日, 2015年8月17日. http://house.ifeng.com/detail/2015_07_14/50471663_0.shtml.

[51]范紅忠. 我國大城市生產和人口過度集中的原因分析[J]. 城市問題, 2009, (11): 2-7.

[52]Ades A F, Glaeser E L. Trade and Circuses: Explaining Urban Giants[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(1): 195-227.

[53]Davis J C, Henderson J V. Evidence on the political economy of the urbanization process[J]. Journal of Urban Economics, 2003, 53(1): 98-125.

[54]Camagni R. From City Hierarchy to City Network: Reflections about an Emerging Paradigm[A]. T R Lakshmanan, P Nijkamp (Eds.). Structure and Change in the Space Economy[M]. Springer Berlin Heidelberg, 1993.

[55]陳卓詠. 最優城市規模理論與實證研究評述[J]. 國際城市規劃, 2008, (06): 76-80.

[56]陸銘, 張航, 梁文泉. 偏向中西部的土地供應如何推升了東部的工資[J]. 中國社會科學, 2015, (05): 59-83.

(責任編輯:李鈞)

Population Control in Megacities

Wang Fenglong

Abstract:Recently, several large cities such as Shanghai and Beijing have imposed harsh control over population growth. This has caused heated controversies among scholars from different disciplines. This paper tries to summarize the arguments about the necessity, rationality and feasibility of population control in existing studies. In general, there are three main perspectives to the rationality of population control: efficiency, equity and dependency on other factors such as environmental capacity or social welfare. Moreover, among those supporting population control, they are still closely divided between “market-oriented” and “government-led”measures. The author argues that it is national institutions such as the hukou system that determines the rationality and feasibility of population policies in large cities. Therefore, the current policies of population control are both unequal and inefficient and should be interpreted and modified at larger scales.

Keywords:population control; mega cities; debates; rationality; national issue

【中圖分類號】C92

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2016.02.002

【基金項目】國家自然科學基金項目“面向社會管理的政治地理學理論研究”(41271165)、“改革開放以來中國城市全球化:過程、格局、動力與空間”(41130747);教育部人文社會科學研究規劃基金項目“新移民理論與國際化城市的移民管治研究——以北京、上海、廣州為例”(12YJAGJW007)。

作者簡介:王豐龍,博士,華東師范大學講師、晨暉學者,主要研究方向為主觀幸福感,城市問題與長江經濟帶。