德彪西《亞麻色頭發的少女》音樂分析

彭小璇

?

德彪西《亞麻色頭發的少女》音樂分析

彭小璇

(華中師范大學音樂學院,湖北 武漢 430079)

摘 要:德彪西,法國人,是印象主義音樂的鼻祖,對我國音樂發展史上做出了巨大的貢獻,對歐美各國的音樂也產生了深遠的影響。他的代表作有鋼琴曲《前奏曲》和《練習曲》,管弦樂《牧神午后前奏曲》等,本文主要探討《前奏曲》中具有代表性的第一集中的第八首《亞麻色頭發的少女》曲式結構分析和音樂處理。

關鍵詞:少女;朦朧;五聲性音階

德彪西于1901至1913年連續創作了二十四首“前奏曲”,是用五聲調式的寫作完成,帶有精致,優雅的特點。描繪了一個美麗動人,朦朧,頭發飄逸的亞麻色頭的少女。在這首鋼琴作品之前,根據一首名為《蘇格蘭之歌》的詩譜寫過一首同名藝術歌曲,歌詞寫道:是誰坐在盛開的苜蓿花叢中,自清晨起就在放聲歌唱?那是一位有著亞麻色頭發的少女。她的櫻桃般的嘴唇美妙無雙。在夏日明朗的陽光下,云雀的歌聲在回蕩,愛情在她的心中發芽滋長。”

一、曲式結構

全曲為有在現的三段曲式,全曲節拍為3/4拍,使頭發飄逸的動感加強,更生動形象。第一段為呈示段,是一個非方正三句式樂段,可分為三個樂句。第一樂句為1-7小節,是主題材料,力度為弱,以波浪形的連續的三度音程上行,下行為主,VI級的分解和弦,在降D上引出溫暖的旋律線條,引入標題的意境,低聲部五拍半的休止使形象呼之欲出,在第三小節的和聲運用上,一般運用V到I確定基本調性,而這是首樂曲使用了IV到I級的變格終止,淡化了和聲功能性作用,強化了和聲色彩,給人一種朦朧的感覺,更增添了印象主義色彩。到第五小節,柱式和弦跟隨旋律進行,力度從漸強再到減弱,使少女的形象變得更栩栩如生,第六小節轉到降E上做完滿終止,帶有五聲化風格的調性。第二樂句為8-12小節,第二樂句是對第一樂句的變化再現,增加了增四度的和弦配置,在第十小節完滿終止,加入了更多的十六分音符,使音樂更有律動感,少女的形象更加的立體化。第三樂句為13-16小節,一直持續使用五聲性音階,在第14-15小節上轉調到降C大調上完滿終止,可以發現低聲部的降G主音的持續(如譜例),暗示了主調的調性中心,豐富了音響效果,使作品更增添了朦朧的印象主義色彩。

譜例:

展開段為17-23小節,分為兩個樂句:第一個樂句為17-19小節,降G調性,以五聲性音階的下行為主,在19小節轉調到降E調。第二樂句為20-23小節,可以看到低聲部的降E音的持續,暗示了調性,豐富了音響效果。在第21小節加入了三連音的使用,力度到中強,音樂的色彩被渲染到最高,達到全曲的高潮。24-28小節為連接句,調性回到了降G調,這個連接句使和聲和旋律融為了一體,使用了平行五八度,卻另有一番美感。

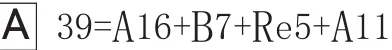

再現段為29-39小節,可分為兩個樂句:第一樂句為29-32小節,是對第一段第一樂句的再現,八度內的和弦分解仿佛溫暖的陽光,使亞麻色頭發的少女更楚楚動人。第二樂句為33-39,樂曲進入了尾聲,力度越來越弱,結束在高音區,使大家對亞麻色頭發的少女展開了無限的想象。

二、音樂處理

表情術語和力度術語對整首樂曲的表現具有重要的意義,能引導演奏者更好地表達作品的情感,也是作曲家的情感表現。作品中有多處力度術語的標記,很多的漸強減弱的力度術語標記,例如第二小節,第六小節,第十二小節,第十三小節,第十五小節等,全曲幾乎建立在弱奏的基礎上,讓人聯想到亞麻色頭發的少女的溫柔可愛。到第21小節時到了全曲的高潮,力度為中強,在此處的音樂演奏處理上,要有力度變化情緒的起伏,又要建立在弱奏的基礎上,柔中帶強。

全曲有諸多的表情術語例如曲首的très calme et doucemen expressif(安靜且富有柔情的);第一小節的sans rigueur(不嚴格地),在此處演奏時,既要遵守曲子的節奏要求,又要在此基礎上帶有合適的變化;第三十三小節的Murmure et en retenant peu a peu(喁喁低語的并放慢)等。諸多的力度術語和表情術語可以看出作曲家的感情非常細膩,作品具有優雅精致的特點。

三、結語

德彪西是印象主義時期的重要作曲家之一,被認為是法國最富有創造性的藝術家之一,他的鋼琴作品具有創新和聲與旋律,強調色彩,音色,節奏的重要性,最引人注目的特點是打破傳統大小調式框架,運用五聲調式,中古教會調式等。《前奏曲》是德彪西的晚期作品,集中體現了德彪西的創作特點,大大推動了二十世紀的音樂發展。