青春姿態:我闖·我創

——第四屆重慶青年美術雙年展

馮斌 楊彪

?

青春姿態:我闖·我創

——第四屆重慶青年美術雙年展

馮斌 楊彪

1 周杰 -∞·#12 不銹鋼 5版 180×120cm 2015

青春姿態:我闖·我創

第四屆重慶青年美術雙年展

2015.12.30—2016.1.22

四川美術學院美術館

羅中立美術館

摘要:第四屆重慶青年美術雙年展以“青春姿態:我闖·我創”為主題,從文化角度強調青年一代回應創意、創新時代要求的作用和價值。本屆雙年展將北京“青年藝術100”、上海“M50新銳獎”、深圳“‘在路上’——中國青年藝術家提名展”以及日本“DanDans”青年藝術團體幾個國內外知名青年藝術推廣平臺的資源進行整合,并邀請50多位來自美國、德國、法國、日本的不同國家和港臺地區的、從事各種藝術媒材創作的青年藝術家參展,把“國際文化城市”的概念引入重慶。

關鍵詞:青年藝術,雙年展,品牌矩陣

策展人前言

馮斌

8月20日正在威尼斯綠園看別人雙年展的時候,手機響起,重慶市文聯領導電話告知,重慶青年美術雙年展還是要繼續辦,交代我準備接受策展任務。時空交錯,在看最以為國際化的威尼斯雙年展之時,電訊聲中竟在言說著最本土的雙年展,印象尤深。雖然更早的時候也曾受詢、也曾婉拒,但當理解到重慶這個雖然投入不多,卻幾經延宕才得以保留的“文化項目”之不易,于情于理也再難推辭,扛下這又須在年底完成的第四屆雙年展,我這姓馮的也真是 “再作馮婦”了。

說是“再作”,是因為從2009年肇始的重慶青年美術雙年展前三屆之中,我在2011年就做過第二屆的策展人,現在又輪轉接手第四屆。這使我對自己生活工作所在這座城市唯一一個由政府投入的大型美術展覽有更多的體認:作為一個內地城市,在中國近十多年社會大發展下的格局中,重慶尚存于美術的優勢,可能也就是以四川美術學院為主不斷產生的美術人才資源。資源地和生產基地的不可或缺,也依然還是中國美術版圖中的一大特色。當中國各大城市紛紛大手筆投入,打造自己的文化形象和品牌時,重慶青年美術雙年展的首倡者羅中立,不僅出于自己當年受益于從“青年美展”脫穎而出的經歷,更是審度重慶自身的局限和特色,把“青年”作為這個以城市之名而名的雙年展的定位。我自己也身在美術院校的教學一線,十四年前開始操辦成都雙年展的“新人特展”,我就曾提出“中國的美術學院不僅承擔著藝術教育的職責,而且還擔當了藝術潮流的演繹、變化的引領者的角色。美術學院不斷培養、造就著新的人才,正是新人的產生,才使中國美術得以生生不息持續發展。可以說,關注新人,就是從發展的角度關注中國美術的未來”。今天仍然可以繼續說:關注青年,就是關注未來。重慶在全國首創“青年美術雙年展”品牌,正是對當代藝術薪火相傳的愿景的展開。

既諾接手,我也不得不腦筋急轉彎開動起來。以“青年”定位的這一屆雙年展的主題,也是可以回應主流話語的:在“創新”熱詞頻現的時代背景下,作為青年、作為藝術工作者,如何從自己的角度作答,不僅是面對作品時的技術或藝術的問題,其實更是一種文化態度。所以我為第四屆重慶青年美術雙年展擬出了“青春姿態:我闖·我創”的主題——至少我在這么想,面對時下“創新”的訴求,藝術青年的文化態度,應該是敢做敢當、敢為天下先的;因為敢為天下先,所以可以腦洞大開創出新天地。這或許多了點理想色彩。就現在青年生長的環境而言,從中小學、乃至從幼兒園起,再到大學、到單位,幾乎都在模式化中打磨塑造成型,再加上物質生活相對豐裕,社會生活充滿誘惑,以及種種現實之困,都使他們少了哪怕是冒失的方剛血氣、哪怕是叛逆的懷疑反思。而這本來是青春的特點和特權。其實體制性的模式化塑造在先,再吁“創新”已成難局,但中國的未來確實又不得不仰仗“創新”以改變和提升。正因為挑戰和機遇并存其中,藝術作為感性的觸角,或可以更少束縛而得以激發。古人曾言“茍日新,又日新,日日新”,“我闖、我創”的提示和鼓勵自有其作用和價值。

雙年展的經費最終到位可以正式向媒體發布時,離展覽開始已只有短促的時間,要完成一個規模也不算小的展覽,這樣的急工短工也算讓我趕上了。除了自個兒忙乎,所幸舉目全國,以青年、青年藝術為主的展覽活動和平臺已然日趨見多,更蒙北京“青年藝術100”、上海“M50新銳獎”、 深圳“‘在路上’——中國青年藝術家提名展”幾大品牌展、包括日本“DanDans”青年藝術團體的支持與推薦; 還有幾番積極參與的本市各院校美術院系再次加盟。全國各類青年藝術展覽品牌匯聚于重慶青年美術雙年展,大家攜手共襄重慶文化盛事,共助青年藝術的發展,為這個平臺增添了新的特色,使重慶青年美術雙年展得以以一種開放性的、多少國際化的形式展現,這將成為我們展覽開幕后的研討會上繼續深化的話題。

一事難成難于一己之力的有限,一事可成成于方方面面的支持、鼎助,所以在此要致謝:第四屆重慶青年美術雙年展的主辦、承辦、協辦的單位和領導,特別是具體負責此展的重慶市文聯的領導;北京“青年藝術100”、上海“M50新銳獎”、 深圳“‘在路上’——中國青年藝術家提名展”;三位同樣也是青年的策展團隊的同事;以及為本屆雙年展付出辛勞的所有工作人員!

2 申昊潤 群島——島002- 1 不銹鋼 5版 120×200×200cm 2015

1 李戈曄 游離(組畫) 紙本彩墨 200×80cm×11 2010

隱退的界限

——第四屆重慶青年雙年展之新

楊彪

2000年之后,中國開始進入當代藝術雙年展的迅速發展期,各地的雙(三)年展的興起,迅速成為了中國當代都市文化構建中不可缺少的一道風景線,其中包括北京、廣州、上海、成都、重慶等地。重慶作為一個內地城市,依托四川美術學院的優勢資源,為中國當代藝術的發展輸送了大量的青年人才資源。為鼓勵青年藝術家的創作,不同于其他城市的雙年展項目,重慶雙年展在成立之初便將關注點集中于“青年”群體,命名為“重慶青年美術雙年展”。[1]

首屆重慶青年雙年展策展人王林在2009年首屆重慶青年雙年展表示“國內外有很多雙年展,但還沒有一個以“青年美術”命名的雙年展。而青年美術之于中國,一直是推動當代藝術和視覺文化發生變革的力量。”[2]

第四屆重慶青年美術雙年展于12月29日在四川美術學院美術館、羅中立美術館開幕。

此次展覽由馮斌再度擔任策展,展覽延續了之前一直關注青年的姿態,選定“青春姿態”作為展覽的主題。不同于此前對青年的簡單關注,而是將青年藝術家的活力、創造力與展覽主題進行了融合,體現藝術青年的文化態度,最終提煉為“闖”與“創”。“闖”原意為一種姿態與準備,只有經歷過闖的準備階段,才能打開封閉的思維和意識,闖開一片新天地,其中蘊含對青年藝術家敢為天下先的鼓勵與期待;“創”則表達的是對青年藝術家創作的直接肯定,也是青年藝術家創作智慧的直接呈現。在此基礎上,雙年展延續了之前第二屆邀請亞洲各國的創意,邀請了來自韓國、日本等亞洲國家的藝術家參加展覽,使得國際化的平臺愈加成熟;策展團隊由李芳、張新英、韓宇鐘(韓國)三位青年策展人組成,在充分尊重三位策展人完全自由度的前提下,鼓勵他們充分發揮年輕策展人的新策展理念。

在此基礎上,馮斌邀請北京“青年藝術100”、上海“M50新銳獎”、深圳“‘在路上’——中國青年藝術家提名展”等成熟青年藝術活動推薦藝術家加入,包括來自日本的“DanDans”青年藝術團體,韓國等地區的青年藝術家,讓整個展覽的可交流性愈加明顯,在對自身傳統批判與擁抱的雙重態度中實現相互理解的目的。展覽的宗旨可以概括為以多元的文化主義立場對二元對立的文化格局進行一種抗拒,以批判性混合的觀點挖掘社會內部被壓抑的多元主體。

本屆雙年展最終匯集了57位國內外藝術家的200多件作品,四川美術學院美術館·羅中立美術館新館的開闊展示空間,使得本屆展覽更為集中,具有視覺沖擊力的裝置、影像類作品明顯增多。“媒介的突破”、“科技的融入”、“日常的轉譯”三個角度可以概括本屆雙年展的創新思路,其明顯的特點可概括為當代藝術媒介逐漸成為生活的主導后,其存在方式日趨多元化;藝術與科技的關系日益密切,融合趨勢加強,界限有明顯的隱退趨勢;日常生活的審美化在當代消費藝術中的藝術性表現明顯,當代藝術與日常生活的雙向流動,使得藝術與生活的界限日益模糊。當代藝術界限的隱退與模糊化是當代消費社會背景下,藝術發展的必然趨勢,也是藝術日益大眾化的表現。

國際藝術節的重要表現方式便是藝術與時尚的跨界結合,開幕式的時裝走秀將開幕推向了高潮,豐富了展覽的視覺維度。徐琴、徐懿等三位年輕服裝設計師設計的《瞬》系列作品,將本土元素與前衛造型進行有效的結合,追求瞬間即永恒的理念。空間內部的流線型T臺設計、模特的肢體表現,將整個展廳激活,服裝的功能性隱退,新的觀念融入其中,呈現為一種純粹的藝術創造,將時尚元素與青年的活力表現得淋漓盡致。

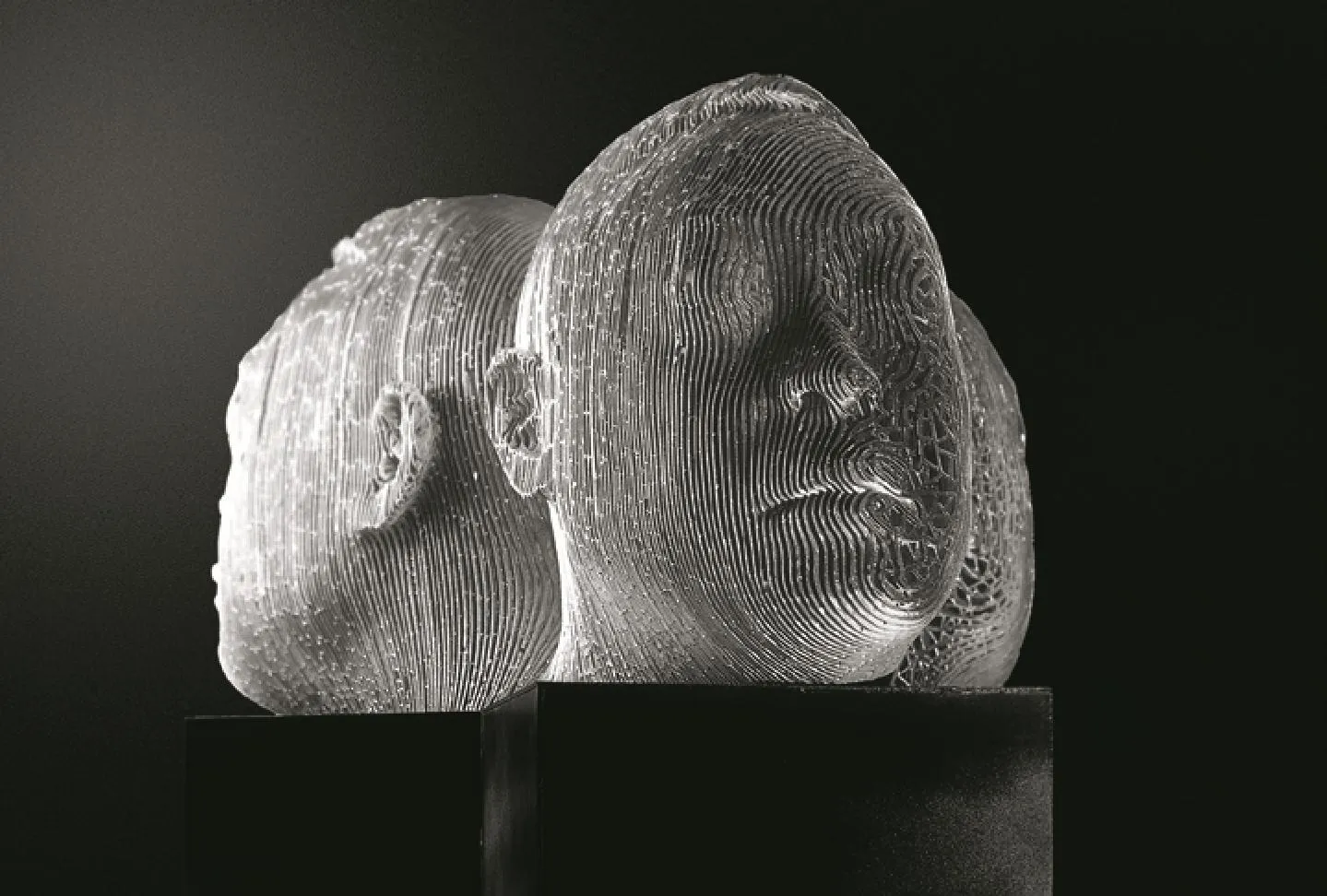

材料的泛化、疊加使用也有明顯的突破,使原有的材料在深化和延伸處理之后,創造出新的理念和新的表達形式。日本藝術家長谷川創的《替代星際穿越》作品,以尺寸可變的鐵形態符號,表達一種新的內涵微妙的力量感;韓國的高永美則選用水墨在尺寸可變的條狀布面上書寫韓國文字,將整個展廳掛滿布條,當觀者置身于這一空間場域時,原有的空間關系生成一種新的意義表達:對文化的追憶與憑吊,是對古代文化的追憶,抑或是對中韓文化交流與碰撞的直接體會。[3]李戈曄懸掛的紙本彩墨作品恰好與高永美的作品形成一種呼應。王掙的《Nothing is Immortal》采用尺寸可變的有機玻璃鋼、腐木材料的結合表達對永恒的質疑, 將時空的概念放在一個特定的背景之中,不僅僅是現實的一面鏡子,更是一個人靈魂的表達。

姜新宇的《京CT9953》作品則將自己用來“闖”天下的吉普車拆解成數千個零部件之后,重新創造出的新作品,在面對這件高達1米的作品中,每個零件都蘊含著藝術家本人的感情。

在科技的影響之下,傳統藝術被注入了新的活力,并成為當代藝術家創作的動力和源泉,影像成為一個時代的新符號。在藝術與生活的融合中,藝術家自己變成了作品的一部分,高度發達的技術和影像正在改變我們對熟悉世界面貌的認知和自我的生活觀念。本屆雙年展大量的新媒體影像作品、借助于科技的視聽裝置作品、展場中二維碼科技的運用都是對“藝術愈來愈科學化,科學愈來愈藝術化”的直接呈現。

臺灣藝術家葉育君和艾力克西斯·馬畢共同為重慶創作的《太平洋羅曼史》,布置在展廳的入口處,在3×2米的整面墻上,藝術家通過科技手段,將自我呈現于飛翔在幻想與現實世界疊加的城市中,采用敘事、虛構的制作方式,挑戰我們對現實世界的視覺經驗,以幻想的形式顛覆對日常固有的認知,探討個人的生存條件和所處的文化環境及身份的確認。技術的增長和互聯網技術的發達,使得真實和虛構之間的界限變得模糊,形成一個現實主義的影像世界。彼得·納爾遜的有聲動畫《發條人》則被策展人有意識地布置在《太平洋羅曼史》左側,同樣寬大的墻面上,藝術家通過科技元素表現人類在高樓林立的城市間漫步的場景,人與建筑的疏離,人與人的冷漠蘊含在巨大的屏幕之中。策展人將兩件作品放在展廳的入口明顯處,呈現的是當代青年藝術家通過自我的敏銳意識,表現與城市之間的互動與理解。在架上繪畫部分,黃丹的廢棄的《老廠系列》、黃俊偉的《默陌之城》系列中人與人的鏈接、王穎娟的《行走的風景系列》對風景瞬間的捕捉等都將“城市化”隱含在畫面背后;王蕾的《夏夜》、謝光躍的《山與城》系列作品則將城市在畫面中做了虛擬化的處理。

展覽中對“日常生活審美化”的捕捉是藝術大眾化的強力發聲,藝術家選取生活中常見的物品作為創作材料,無意識、隨機地選擇一般市民最常見的生活用品構成作品符號,經過簡單的人工處理,重新進行擺放,向觀者呈現,表現自己對日常痕跡的記憶,表達一種全新的思維轉變。

李方舟的《白色的熱》參展作品,在延續之前的“陶”的材料表達的同時,進行了新的拓展。藝術家通過選取網絡購買到的普通日常物品,包括運輸過程中的包裝材料等廢棄物,用發泡膠將所有的物品進行填充,發泡膠固化之后,在變化的物體形態中,產生一種軟與硬碰撞,陌生和反叛的感覺使作品本身產生一種個性表達的沖動,藝術此時表現為對日常生活的特殊感知。藝術家認為網絡購物改變了生活的體驗感,她通過擠滿發泡膠這種重復的無聊行為,表達對虛擬現實和真實空間距離的思考。在對物體空間的壓縮改變中,發現物體的材料美感,改變對距離和心理經驗的固化認知。商品經濟時代,女性成為消費社會的主要載體,她們以自己的敏銳意識保持著對立,李方舟的無聊重復行為還隱含著對物化控制的批判意識,重構一種“超越美學”。

黃淋的裝置作品《人間樂園》,將七年時間陸續收集的生活垃圾進行重組,對消費社會、物化控制的批判更為直接,當觀者置身于其中,在對事物進行觀照的思想中,反而能夠發現事物本身美的特性。周仲銘的木刻紙本書《危機合訂本》,通過將不同的人物頭像刻印在木板上,裝訂成書,則是對消費社會的赤裸裸表現與批判。

隨著國內外各地不斷雷同的雙年展活動,引起本地人對藝術的興趣已不是件容易的事,促成外國藝術家和本地藝術家之間生動、密切的交流和合作就更難了。本屆雙年展以“開放的思維,多元的角度,創新的精神”為出發點,以“年輕藝術家群體為主”的堅定立場選擇,鼓勵與肯定青年藝術家運用新的藝術形式和藝術語言去面對當代藝術問題,賦予當代藝術新的時代內涵。在多元化的語境中,在與其他國家的藝術對話的同時,保持相對的獨立性,為當代藝術的創作搭建一個平等、自由的交流平臺。本屆雙年展打破了傳統美術館的單一模式,打造“多功能、全方位、可開放”的新格局,將多元化、時尚化、公眾化的特點融入雙年展之中,在公眾與當代藝術的接觸中,更好的將當代藝術的內涵傳達給觀眾。重慶青年雙年展的成功連續舉辦,必然為重慶當代藝術的發展帶來一股新活力,促進重慶當代文化層次的提升,為重慶都市文化的新名片注入新內涵。

注釋:

1.羅中立作為首屆重慶青年雙年展的倡導者和發起人,其代表作品《父親》的展出正是得益于1981年全國第二屆青年美展的展出,因此他最早提出將“青年”作為這個以城市之名而名的雙年展的定位。

2 . h t t p : / / b l o g . s i n a . c o m . c n / s / blog_5d56c4d70100lqvd.html《首屆重慶青年美術雙年展策展人王林采訪錄》。

3.作為韓國藝術家,高永美來到重慶的第一件事是參觀重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館,她對中國文化,對中韓歷史文化交流的緬懷也許正蘊含在其參展作品之中。

Youth Attitude: I Challenge.I Create—— The 4thChongqing Biennial for Young Artists

Feng Bin Yang Biao

Key words:Youth Art, Biennial, Brand Matrix

Abstract:The fourth Chongqing biennial for young artists took the theme of “Youth attitude: I challenge, I create” to emphasize the effect and value of the youth generation responding the originality and innovative times from a cultural perspective. The biennial integrated the resources of Beijing “Art Nova 100”, Shanghai “CreativeM50 Awards”, Shenzhen “On the Road”and the“DanDans” from Japan, and invited more than fifty artists who came from different countries and areas like America,Germany, French, Japan and Hong Kong as well as Taiwan to take part in the biennial to introduce the concept of “international culture city” to Chongqing.