鄂爾多斯塊體周緣新生代斷陷活動動力學成因機制初探

雷鵬

摘要:鄂爾多斯塊體(下文簡稱塊體)位于華北、華南和青藏板塊的交接部位,其周緣邊界上,均被新生代的剪切拉張斷陷盆地或斷裂圍限。本文基于前人研究基礎,系統歸納總結出塊體及周緣斷陷帶新生代地質構造、火山活動和地殼結構的基本特征。進而,結合近年來獲取的研究區GPS水平速度場和反映上地幔變形特征的SKS波分裂結果,提出了殼-幔耦合垂直貫通的變形模式,該模式能夠很好的解釋和吻合現今地質、地球物理和大地測量獲取的結果。即青藏高原上地幔物質東向擠出在受到堅硬的鄂爾多斯地塊西南部的阻擋后,沿著其周緣的構造薄弱帶分叉橫向流動,一支向北運動導致銀川斷陷帶的形成;另一支則沿汾渭斷陷帶流動,從而導致了汾渭斷陷帶的形成和演化。

關鍵詞:鄂爾多斯塊體及周緣、GPS觀測、SKS波分裂、動力學機制、殼幔耦合

引言

塊體構造部位特殊,處在華北、華南和青藏板塊的交接部位。向東為中新生代經受強烈構造活動的華北克拉通,其西南為新生代以來急劇隆升、擴展的青藏高原。塊體內部穩定且構造活動微弱,而環繞四周的卻是新生代以來活動強烈的斷陷帶和斷裂帶,同時也是地震多發帶,其南部和東部的汾渭盆地更是中國大陸內部著名的強震活動帶。

本文擬從研究區地質構造、地球物理、大地測量等方面所取得的基本認識入手,總結出一些基本的背景特征。在此基礎上探討塊體及其周緣新生代構造活動的動力學成因機制。

1. 塊體周緣構造帶地質構造特征

塊體在其周緣邊界上,均被新生代的剪切拉張斷陷盆地或斷裂圍限。總體而言,其東部和西部分別對應于山西斷陷帶和銀川——吉蘭泰斷陷帶,南部和北部則分別對應于渭河斷陷帶和河套斷陷帶。而其西南邊界是一個典型的北西——北西西方向的擠壓構造帶(如圖1)。

塊體西南邊界位于青藏高原東北緣,是一條擠壓性或壓扭性構造邊界,由海原——六盤山——隴縣、天景山——香山、煙筒山和牛首山等逆走滑斷裂、逆斷裂、褶皺隆起山地和壓陷盆地組成。晚更新世以來,這些斷裂均具有左旋逆沖走滑的特征[1-4]。越過塊體西南擠壓性或壓扭性的六盤山構造帶,向東向北即是塊體南部的渭河斷陷帶和西部的銀川——吉蘭泰斷陷帶。

渭河斷陷帶包括西安凹陷、固市凹陷。其活動明顯受控于南界的秦嶺北緣斷裂和華山山前斷裂,盆地沉降中心位于主斷裂一側。新生代沉積厚度達6500m,第四系厚度亦達1300m(詳見表1),自始新世盆地接受沉積[2]。研究表明該帶具有左旋引張的運動特征。

銀川——吉蘭泰斷陷帶主要為一系列NNE向的右旋正斷控制。銀川盆地新生界和第四系厚度基本與渭河斷陷帶相當,吉蘭泰盆地分別為2500m~3000m和400m[2],盆地及斷陷自始新世開始接受沉積[5]。

作為塊體北部邊界的河套斷陷帶,平面上呈東西向展布。受其北側大青山、烏拉山和色爾騰山山前正斷裂所控制,新生界和第四系最大厚度可達12000m和2400m,均分布于西端的臨河盆地。河套斷陷盆具有左旋正走滑斷裂的活動特征,調查研究表明該帶下陷接受沉積的時代為漸新世[2]。

山西斷陷帶是一條不連續右旋剪切拉張帶。在其中段即主體部位沉積盆地內堆積了1000m~3800m的上新統和第四系。在山西斷陷帶剪切段作左階排列的活動斷裂和斷陷盆地之間的不連續階區還形成了兩個最典型的推擠型隆起,即石嶺關和靈石隆起。此外在恒山——大同及以北地區有新生代火山活動的記錄。

構造圖據文獻[6];剖面A(據靳金泉,1988),C(據湯錫元等,1992),D河套盆地呼和浩特(據劉池洋,1992)轉引自文獻[7];剖面B,E,F據文獻[9]

從以上的討論,可以得到以下基本認識。塊體的西南邊界——六盤山一帶,位于青藏高原的東北緣,新生代以來具有典型的逆沖左旋走滑的運動性質,其構造線為北西——北北西向,形成了一套擠壓應力作用下的構造形跡。塊體的南邊界和北邊界均具有左旋走滑的運動特征,而東、西邊界則具有右旋走滑的運動特征。從盆地分析的角度(詳見表1),可見周緣斷陷帶首先從其南邊界的渭河帶和西邊界的銀川——吉蘭泰帶開始破裂斷陷,自漸新世開始河套帶開始裂陷發育,作為東邊界的山西帶則活動最晚時限基本在上新世,比及最早活動的渭河帶及銀川——吉蘭泰帶要晚約40Ma。若將上述獨立的斷陷事件聯系起來看,地塊周緣斷陷帶具有向北東向發展的時空演化特征。

地塊及其周緣作為一個典型的新生代陸內斷陷活動帶,其動力學必然服從于新生代以來中國大陸總體動力學背景。眾所周知,新生代以來中國大陸主要受印度板塊的俯沖、推擠和東部太平洋板塊的俯沖作用影響,但究竟是哪種作用主導了這一地區的構造活動是一個值得討論的問題。從上述的地質構造特別是西南邊界六盤山新生代至今仍然強烈擠壓變形來看其主導因素應屬于前者,這一看法從地震活動性研究分析上也得到了相應的支持[8]。

2. 塊體周緣的新生代火山活動

火山巖及其攜帶的包體對于研究地球深部活動十分有益。新生代在塊體周緣存在兩個火山活動中心,一是位于山西斷陷帶北部的大同凹陷,另一個是位于西秦嶺的宕昌一帶。八十年代以來許多學者對上述兩處火山巖從巖石學、地球化學、年代學、流變學到地幔捕虜體相變及變形特征都進行了系統的研究。現從以上特征分別對兩處新生代火山巖及其包體所涉及的問題綜合分析并歸納如下:

山西大同的新生代火山群,存在多期活動的特點:漸新世噴發限于大同東南的繁峙和陽原噴出時間分別為35.2Ma~25.8Ma及29.3Ma~23.92Ma;中新世晚期到上新世噴發中心向北大范圍噴發活動,時限為7.5Ma~4.3Ma;中晚更新世噴發位置主要在大同縣,其中0.4Ma為其噴發高潮期[9]。玄武巖類型主要為拉斑質到堿性系列,且具有從老到新堿性有逐漸增強的趨勢。包體主要為尖晶石相的二輝橄欖巖。包體的顯微構造特征主要以各種晶內變形為主,屬于高溫位錯蠕變。由包體的化學成分計算得到的平衡溫度為900℃~1050℃,平衡壓力為1.1GPa~1.7GPa,其來源深度為40km~56km[10]。其構造環境應歸屬于地殼伸展的大陸裂谷,地質學家認為,正是地幔上隆才導致了地殼減薄、拉張,從而形成地表的斷陷和凹陷構造。火山活動所夾帶的變形幔源包體是活動上升地幔底辟的證據[11]。地震測深資料已經證實,上述構造區存在地幔上隆的跡象(如圖1)。

西秦嶺宕昌新生代火山巖的噴發時限主要集中在22Ma~23Ma之間,并認為可能還存在部分上新世和(或)更新世火山作用的產物[12]。熔巖類型為鉀霞橄黃長巖,是一種超鉀質火山,可以產在大陸和太洋兩種構造環境,尤以大陸裂谷最為常見[13]。包體有尖晶石相的二輝橄欖巖,并出現尖晶石一石榴石相二輝橄欖巖[14]。包體的顯微構造特征除具有殘斑結構外還具有板狀變晶結構,主要礦物都成拉長的板狀,并有明顯的定向排列,可以構成宏觀可見的葉理,而在中國東部包體板狀變晶和粒狀變晶結構較為少見。上地幔的流變學剖面表明,該區上地幔流變特征與華北地區(或整個東部地區)有所不同,主要表現在該區雖然也存在軟流層的底辟上涌,但其規模明顯不如華北地區,因此,相應的巖石圈減薄也沒有中國東部地區明顯。在該區巖石圈上地幔存在上地幔的剪切帶[15]。新生代以來青藏高原的快速隆升,使得受華北陸塊、揚子陸塊、青藏高原三面圍限的西秦嶺地區遭受強烈擠壓和剪切變形[16-18]。這種構造作用可能波及深部的巖石圈地幔,使得地幔橄欖巖發生破碎、變形,形成具有很好定向排列的橄欖巖,并被火山巖所捕獲。因此,該時期的巖漿活動、捕虜體和捕虜晶是西秦嶺地區構造運動事件的見證[19].

3. 塊體及周緣地殼結構特征

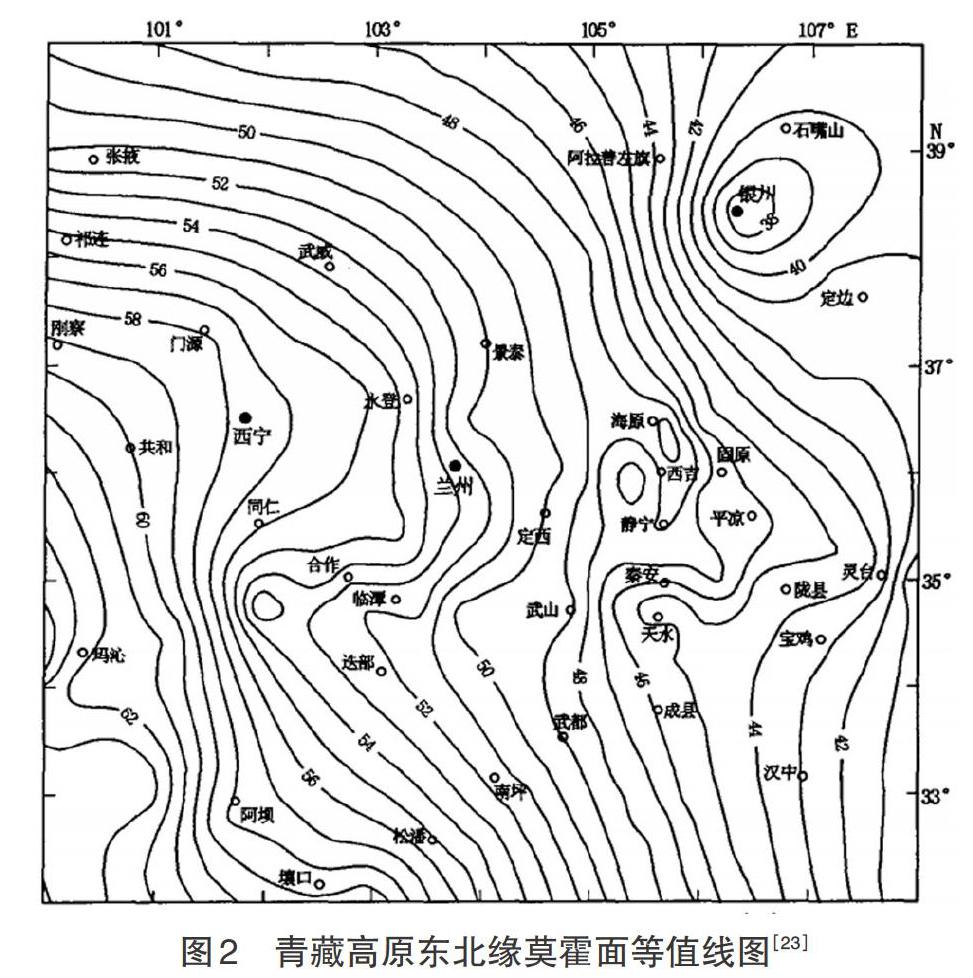

據重力實測資料及反演結果表明,塊體內部莫霍面變化平緩,埋深40km~42km,且東淺西深[20],而沿著塊體周緣莫霍面埋深均相對變淺。地震資料反演結果表明,斷陷帶內中下地殼出現低速體,且低速體異常發育的部位往往對應于凹陷活動強烈的部位。

運用天然和人工地震資料許多學者對塊體西南緣及西緣的地殼結構進行了反演,認識比較一致[21-24]。據圖2可見,地殼厚度從SW—NE及E方向地殼逐漸減薄。在銀川地塹莫霍面隆起,埋深38km~42km左右,盆地四周加深至44km~45km并在其西南部出現莫霍面的陡變帶。海原東部的陡變帶可能對應于六盤山斷裂帶。另外,圖中表現出了兩個較明顯的反“S”的等深線的彎曲,總體上具有相似性。其一,是從圖中西北部的張掖、祁連、剛察向南東方向彎曲,自永登和蘭州向西陡拐,而自同仁及合作以后其方向調整為南—南東向。其二,則是起自阿拉善左旗沿南東向,在靈臺隴縣及天水一線方向轉變為近東西向,自天水向南方向再次出現陡拐變為近南北向。這兩個明顯的反“S”特征在整體上具有形似性,只是在其之間的定西武山一帶變化過渡平緩。這一點體現了該地區具有從西向東地殼減薄,地幔隆起的同時自西(同仁)向東(靈臺),可能與其東西向的斷裂相對應。且地殼具有楔狀深入的特點。

在塊體的南部渭河斷陷帶及塊體東部的山西斷陷帶,據圖3可看出,現今所見的沉陷的中心都對應于地殼減薄,莫霍面上隆的區域。渭河盆地莫霍面埋深33km較盆地兩側上隆6km。運城盆地莫霍面埋深35km,臨汾盆地莫霍面埋深37km,兩者的等深線在其北側和西側梯度較大。山西斷陷帶中部的太原和忻州盆地莫霍面埋深在38km~39km,比盆地兩側淺約2km,其東西兩側埋深線梯度變化均相對較大。山西帶北部的大同盆地莫霍面埋深40km比兩側僅淺1km。綜上,可以看出在塊體的南緣至其東緣中部的太原盆地再到北部的大同盆地莫霍面埋深有逐漸變深的特征,而山西帶相較于渭河帶莫霍面埋深總體深5km~7km。

從電性結構剖面來看,塊體西部北段的銀川盆地具有上寬下窄、最深達約8 km低阻層,對應盆地內的巨厚新生代沉積,具有斷陷盆地特征.該盆地的中地殼10km~13km的深度存在低阻體。鄂爾多斯塊體西部的內地殼成層性較明顯,在35km~42km的深度出現低阻體,向上至上地殼5km為穩定的高阻體層位[25]。西緣南段跨過鄂爾多斯地塊的電磁探測結果[26-27] 。也揭示了同樣的深部電性結構特征,說明鄂爾多斯地塊西緣在南部和北部具有相同的深部結構特征[25]。

據天然地震資料反演結果顯示[28],在渭河斷陷帶南北兩側,地殼速度結構較為復雜,在斷陷帶的南側靠近秦嶺北緣斷裂及華山山前斷裂一側的下地殼20km~30km,出現厚度約10km的低速體,甚至在西安南部的子午鎮下部100km處仍然維持著較低的速度水平。

山西斷陷帶臨汾盆地,地殼11km~13km發育低速體,厚約3km[29],地殼在11km左右存在低速體,且相應的低速體與凹陷帶均有較好的一致性,另外結果還顯示在40km左右莫霍面的深度上出現連續分布的低速體,而其連續性恰在臨汾盆地的下部被打破,在這個間斷部位的上方約6km的地方出現一個在尺寸上能于間斷部對應的低速體。

對塊體北緣的河套斷陷帶東部的呼包盆地運用天然地震接受函數的方法反演殼幔結構特征表明,盆地周緣地殼厚度變化不大,在43km~46km范圍變化。莫霍面面比較平坦,呼包盆地北部的陰山山脈地區稍淺于盆地南部的鄂爾多斯高原北緣[30]。其中地殼于18km深度上發育低阻體[31]。

4. GPS和SKS波分裂揭示青藏高原向鄂爾多斯塊體周緣的側向擠出

近二十年新出現并得到廣泛應用的GPS空間大地測量技術,從大尺度上為認識區域地殼水平形變和深入研究現今大陸動力學變形機理提供了重要依據。同時,地震SKS波分裂是研究巖石圈各向異性的重要手段。SKS波在傳播過程中遇到各向異性層,會分裂成一個沿各向異性對稱軸偏振的快波和一個與快波垂直偏振的慢波,通過分析可以得到的一對快波偏振方向西和快慢波到時差。目前普遍認為,快慢波到時差反映各向異性層厚度和強度[33]。對于快波偏振方向被解釋為地幔橄欖巖晶體在構造應力作用下晶格優勢方向的反映[34]。在構造活動區,各向異性反映了正在進行的構造運動.利用區域寬頻帶地震臺網和流動寬頻帶地震剖面所獲得的上地幔SKS快波方向(主要代表上地幔晶體的優勢排列方向或上地幔流動方向)獲得了與GPS地殼水平運動(圖4)所揭示的沿塊體周緣側向繞流運動圖像相類似的結果[35]。在其東側的太行山區和華北平原區,SKS快波方向則表現為比較一致的NW—SE向展布[36]。

GPS地殼水平運動速度、上地幔SKS快波方向沿鄂爾多斯周緣具有相似的繞流運動圖像。這一發現為從新認識和研究鄂爾多斯周緣動力學成因機制給予了新的啟迪。

5. 塊體周緣斷陷帶動力學機制

塊體周緣斷陷帶的成因應與青藏高原東北緣下地殼——上地幔塑性物質沿秦嶺中央造山帶(印支期)、山西隆起造山帶(燕山期)和賀蘭山造山帶(燕山期)等巖石圈異常部位的橫向擠出流動密切相關。塊體周緣斷陷帶是上地幔塑性物質沿擠出方向水平運動和沿構造薄弱帶向上入侵、橫向擴張的綜合演化結果。這種成因模式可能既不同于傳統意義上的主動型裂谷(熱柱或地幔上隆引起拉張裂陷),也不同于傳統意義上的被動型裂谷(區域巖石圈張應力引起破裂,然后地幔上涌)。

GPS和SKS波耦合機制的研究揭示了塊體周緣可能存在的下地殼——上地幔的垂向貫通的橫向運動模式。這種擠出流動的動力學模式必須回答一系列最基本的問題并能夠合理科學的解釋現存的觀測結果。為什么會在塊體西南緣會出現分叉擠出流動?首先新生代以來印度板塊與歐亞板塊的匯聚碰撞不僅導致了歐亞板塊的變形縮短繼而導致了青藏高原的隆升,并在高原的東南部川滇一帶和東部至東北部(四川盆地的西北緣和鄂爾多斯地塊周緣)呈現出明顯的側向擠出特征,在這些地區廣泛發育了與之相互配套的走滑斷裂。這樣的動力學背景為上述分叉擠出模式提供了“物源”和“力源”。還必須合理科學的解釋它為什么沿著這樣的路徑運動?首先地震層析成像揭示了鄂爾多斯地塊和四川地塊下部在200km以內均可識別出明顯的圓塊狀高速體,這樣類似于“龍骨”一樣的高速體在下地殼——上地幔韌性流動過程中能起到阻擋——分流作用。

塊體周緣先存的秦嶺——中央造山帶、山西境內的北東向展布的華北轉化造山帶以及賀蘭山造山帶特殊的巖石圈結構滿足這種動力學模式所需的“通道”。對秦嶺帶與賀蘭山帶的研究顯示其下地殼——上地幔仍然應有高熱流及較強塑性的特征,這樣滿足青藏高原東北緣在六盤山一帶的強烈擠壓后,下地殼—上地幔的物質能夠沿著上述“熱”而“軟”的通道橫向“流動”[37-39]。同時秦嶺和賀蘭山都有復合造山帶的特征,那么主造山期形成的構造薄弱帶為新生代以來下地殼——上地幔物質的上涌提供了垂向通道,上涌的物質擴展引張導致了斷陷帶的開裂[39]。

6. 討論

側向擠出流動模式是從現今地表附近GPS速度矢量和SKS波分裂(反映上地幔構造活動的方向)之間的耦合關系而形成的。首先用這種模式很容易解釋塊體周緣斷陷帶首先從北部的銀川斷陷帶和南部的渭河斷陷帶開裂,并朝著北東向遷移發展的特征。其次下地殼——上地幔在流動過程中,可以導致局部熱流異常從而在中上不地殼造成局部的熔融,對應于地球物理手段探測到的在周緣斷陷帶內的殼內低速體。同時在一些構造裂隙發育的地方,流體的會不斷上涌和擴張導致莫霍面減薄與一些沉陷中心的形成。另外,模式當然滿足現今研究區形變測量的相應結果。

在大量GPS觀測事實表明青藏高原東北緣的東向擴展遷移。地震、大地電磁、航磁、重力等地球物理探測與研究表明青藏東北緣深部結構特征是[40-42],該區地殼由于存在一些低速體的擾動而使其結構復雜橫向和縱向變化較大。莫霍面埋深總體為西南深而東部、東北部較薄,局部地區差異變化較大,埋深較淺處往往與伸展斷陷帶對應。與上地殼(20km以淺)的高阻性相反在中下部地殼主要表現為低阻性。殼幔之間(40km~69km)結構復雜,為高速與低速體互層,電阻率有所增高。上地幔存在低速體的擾動和侵入,這種現象可能會導致殼幔邊界的物性變化。這些地球物理資料表明該區內下地殼——上地幔存在橫向流動的可能。

塊體西南邊界的六盤山一帶在塊體周緣的研究中有著重要地位。新生代以來一直是一個擠壓逆沖的強烈變形區。另外還是GPS和SKS出現方向分叉的地方,最新的水準測量結果也顯示該區仍然具有強烈的垂向隆升[43]。印度板塊的北東向推擠及其遠程作用是本區(塊體的南——東南緣和西緣)的主要動力源。

青藏高原新生代火山活動均有隨時空遷移演化的特征,其后碰撞(45Ma~50Ma)以來一個重要的遷移方向就是向著東部的西秦嶺遷移[44]。西秦嶺宕昌火山巖的研究表明其噴發時限為20Ma~23Ma,屬于碰撞后火山巖類型,是緊隨高原腹地之后火山作用在高原周邊地區的響應[12],推測很有可能是高原物質橫向流動的產物,其熔巖所攜帶的地幔包體具有韌性剪切帶的組構特征,也表明該區域地幔韌性流動的存在,雖然現在還無法回答具體是什么時間的構造變形,但它極有可能是新生代以來至20Ma之間深部構造橫向活動的產物,而且至少提供了啟示和思路。

前文已經敘及,大同新生代火山巖在活動周期、巖石學及巖石學演化特征、包體的礦物組合及變形特征均與中國東部的新生代火山巖相同或相似,這些特點均與西秦嶺宕昌火山巖有較大的差別;從地震剖面(圖1)看,塊體周緣除大同外盆地均有不對稱發育的特點即均受到一些深大斷裂的控制,而大同盆地具有典型的地幔主動上隆對稱伸展沉陷的特征(主動裂谷);GPS水平速度場和SKS分裂快波方位(圖4)也揭示了北西向展布的特征。這些來自不同側面的差異,都指向了大同盆地相對于塊體周緣其它沉陷盆地具有深刻的動力學背景差異。

參考文獻:

[1] 鄧起東,程紹平,閩偉等.鄂爾多斯塊體新生代構造活動和動力學 的討論[J].地質力學學報, 1999,5(3):13~20.

[2] 國家地震局鄂爾多斯周緣活動斷裂系課題組.鄂爾多斯周緣活 動斷裂系[M ].北京: 地震出版社.1988.

[3] 閔偉,鄧起東.香山—天景山斷裂帶的變形特征及走滑斷層端部 擠壓構造的形成機制[J].活動斷裂研究,1991,(1):71~ 811.

[4] 楊巍然,孫繼源,紀克誠等.大陸裂谷對比.1995.武漢:中國地質大 學出版社,11~41.

[5] 趙紅格,劉池洋,王鋒等.賀蘭山隆升時限及其演化[J]. 中國科學 (D)輯,2007,37(增刊):185-192.

[6] 中國地震局《中國巖石圈動力學圖集》編委會.中國巖石圈動力 學圖集.北京:中國地圖出版社,1989.

[7] 車自成,劉良,羅金海.中國及鄰區區域大地構造學[C].北京:中國 地圖出版社,2002.

[8] 范俊喜,馬 瑾,甘衛軍.鄂爾多斯地塊運動的整體性與不同方向邊 界活動的交替性[J].中國科學(D)輯,2003,33(增刊):120-128.

[9] 邢作云,趙 斌,涂美義等.汾渭裂谷系與造山帶耦合關系及其形成 機制研究[J]. 地學前緣,2005,12(2):248-262.

[10] 陳孝德,林傳勇,張小鷗等.山西大同第四紀火山巖中幔源包體 的變形特征及其上地幔流變學意義[J]. 地震地質,1997,19(4): 314-319.

[11] 陳孝德,史蘭斌,林傳勇.華北第四紀火山作用研究[J]. 地震地 質,2001,23(4):565-572.

[12] 喻學惠,趙志丹,莫宣學等.甘肅西秦嶺新生代鉀霞橄黃長巖 的40Ar/39Ar同位素定年及其地質意義[J].科學通報,2005,50 (23):2638-2643.

[13] 喻學惠,莫宣學,Martin Flower,等.甘肅西秦嶺新生代鉀霞橄黃 長巖火山作用及其構造含義[J].巖石學報,2001,l7(3):366-377.

[14] 蘇本勛,張宏福,王巧云等.中國東部及西秦嶺地區新生代巖石 圈地幔中的相轉變帶及其溫壓條件[J].巖石學報,2007,023(06): 1313-1320.

[15] 史蘭斌,林傳勇,陳孝德.由甘肅宕昌好梯幔源包體推導的上地 幔物質組成、熱結構和流變學特征[J].地震地質,2003,25(4): 526-542.

[16] 姜曉瑋,王江海,張會化.西秦嶺斷裂走滑與盆地的耦合—西秦 嶺—松甘塊體新生代向東走滑擠出的證據[J].地學前緣,2003, 10(3):201-208.

[17] 周民都,張元生,石雅繆等.青藏高原東北緣地殼三維速度結構 [J].地球物理學進展,2006,21(1):127-134.

[18] 鄧萬明.中國西部新生代火山活動及其大地構造背景—青藏及 鄰區火山巖形成機制[J]. 地學前緣,2003,10(2):471-478.

[19] 蘇本勛,張宏福,肖 燕等.西秦嶺宕昌好梯新生代火山巖中橄欖 石捕虜晶的特征及其地質意義[J].自然科學進展,16(11):1428- 1435.

[20] 唐新功.鄂爾多斯地區重力均衡研究[J].工程地球物理學報, 2009,6(4):396-398.

[21] 周民都.青藏高原東北緣深地震測深研究成果回顧[J].西北地 震學報,2006,28(2):189—191.

[22] 王周元.甘肅地區分層地殼結構[J].西北地震學報,1984,6(3): 84—91.

[23] 周民都,呂太乙,張元生等.青藏高原東北緣地質構造背景及地 殼結構研究[J].地震學報,2000,22(6):645—653.

[24] 曾融生,孫為國,毛桐恩等.中國大陸莫霍界面深度圖[J].地震學 報,1995,17(3):322—327.

[25] 王 鑫 ,詹 艷 ,趙國澤等.鄂爾多斯盆地西緣構造帶北段深部電 性結構[J].地球物理學報,2009,53(3):596-603.

[26] 趙國澤,湯吉,詹艷等.青藏高原東北緣地殼電性結構和地塊變 形關系的研究[J].中國科學(D輯),2004,43(6):908-918.

[27] 湯吉,詹艷,趙國澤等.青藏高原東北緣瑪沁蘭州一靖邊剖面地 殼上地幔電性結構研究.地球物理學報[J],2005,48(5):1205- 1216.

[28] 張學民,刁桂苓,王為民等.陜西省數字地震臺下方殼幔速度結 構研究[J].華北地震科學,2005,23(2):2-9.

[29] 劉昌銓. 嘉世旭.山西高原及臨汾盆地上地幔速度結構[A].見馬宗晉主編,山西臨汾地震研究與系統減災[C].北京: 地震出版社, 1993.231~235.

[30] 張洪雙,田小波,劉 芳等.呼包盆地周緣殼、幔結構研究[J]. 2009, 24(5):1610-1615.

[31] 國家地震局地學斷面編委會.江蘇響水至內蒙古滿都拉地學斷 面(1∶1000000) [M ].北京: 地震出版社.1991.

[32] Flesch L M,Holt W E,Silver P G,et a1.Constraining the extent of crust mantle coupling in Central Asia using GPS,geologic,and shear wave splitting data.Earth and PlanetaryScienceLetters,2005,238: 248~ 268.

[33] Sandvol E., Ni J., Ozalaybey S.,et al. 1992. Shear‐wave splitting in the Rio Grande Rift, Geophys. Res.Lett., 19(23): 2337~ 2340.

[34] 胡亞軒,崔篤信,季靈運等.鄂爾多斯塊體及其周緣上地幔各 向異性分析研究.地球物理學報,2011,54(6):1549~1558, DOI:10.3969/j.issn.0001·5733.2011.06.014

[35] Huang Zhouchuan, Xu Mingjie, Wang Liangshu,et al,2008, Shear wave splitting in the southern margin of the Ordos Block.

[36] 趙亮,鄭天愉.華北克拉通上地幔變形及其動力學意義[J].地質 科學, 2009,44(3):865~ 876.

[37] 張國偉,孟慶任,劉少峰等.華北地塊南部巨型陸內俯沖帶與秦 嶺造山帶巖石圈現今三維結構[J].高校地質學報,1997,3(2): 130-143.

[38] 袁學誠.秦嶺陸內造山帶巖石圈結構[J].中國地質,2008,35(1): 2-17.

[39] Kendall J., Stuart G. t, Ebinger C.,et al. 2005. Magma- assisted rift ing in Ethiopia. Nature, 433: 146~ 148.

[40] 胥頤,劉福田,劉建華等.中國西北大陸碰撞帶的深部特征及其 動力學意義.地球物理學報.2001,44(1):40~47.

[41] 薛光琦,錢輝,姜枚等.青藏高原東北部天然地震探測與巖石圈 深部特征.地球學報,2003,24(1):19—26.

[42] 趙國澤,湯吉,詹艷等.青藏高原東北緣地殼電性結構和地塊變 形關系的研究.中國科學(D輯),2004,34(10):908-918.

[43] 秦姍蘭.西秦嶺構造帶現今地殼運動與變形.碩士學位論文.長 安大學.2010.

[44] 莫宣學.青藏高原地質研究的回顧與展望[J].中國地質,2010,37 (4):842-853.