津漢高速聯絡線工程橋梁關鍵技術問題研究

李連強 馮克巖 項敬輝(天津市市政工程設計研究院濱海分院,天津 300457)

?

津漢高速聯絡線工程橋梁關鍵技術問題研究

李連強馮克巖項敬輝

(天津市市政工程設計研究院濱海分院,天津300457)

摘要:以津漢高速聯絡線工程為例,介紹了橋梁結構形式的選擇及設計方式,從輔道節點處理、強震區抗震設計、強腐蝕區耐久性設計等方面,分析了該工程施工中應注意的技術問題,并提出了相應的處理措施,為今后路網工程的建設施工積累了經驗。

關鍵詞:橋梁結構,抗震設計,耐久性,聯絡線

1 項目概況

為解決現狀海濱高速過境交通、集疏港交通和區域交通相互干擾,天津濱海新區實施了津漢高速與海濱高速聯絡線工程,將過境交通從海濱高速分流至新建疏解線,減小了集疏港交通的壓力。工程已于2015年3月開工,預計2016年6月竣工。

工程北起津漢高速漢沽收費站以西約1.1 km處,跨越津漢地面輔道,上跨漢蔡路后,沿漢蔡路向南,占用漢蔡路與中心漁港間中心漁港范圍內的綠化帶,采用全線高架橋穿越中心漁港范圍,終點接海濱高速,全線采用高架橋形式,橋梁長度4.858 km。工程起點、終點設置漢蔡路互通立交、海濱高速立交,中間設置主線高架橋,橋梁面積約11.3萬m2。

工程沿線構筑物眾多,跨越多條高速公路、城市主干道,地上存在多條高壓線,地下埋深多條燃氣、輸水管線,同時穿越強震區、鹽池。工期緊、任務重,設計及施工存在眾多難點,需予以重視。

2 橋梁結構設計

橋型選擇及橋孔布置綜合考慮路線接線、橋臺位置、道路跨越要求、施工條件等因素確定。對于平面位于直線、跨徑小于40 m的上部結構,采用預制簡支變連續小箱梁。對于平面位于曲線、跨徑小于50 m的上部結構,采用等截面現澆預應力混凝土連續梁。對于跨徑大于50 m的上部結構,采用變截面現澆預應力混凝土連續梁。

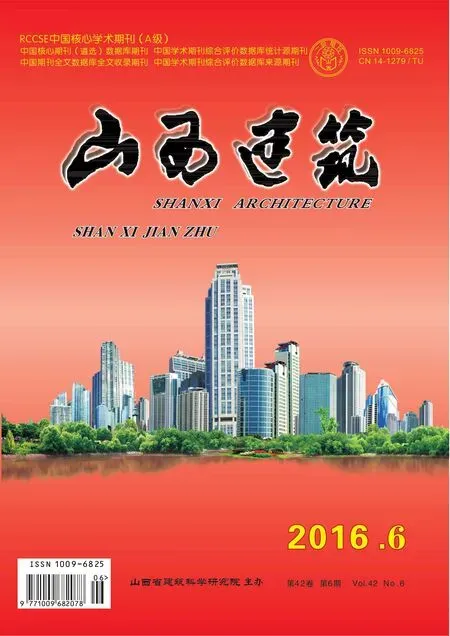

根據上部結構的不同,采用不同的下部結構形式。上部為預制小箱梁,下部采用雙柱接明蓋梁。上部為現澆箱梁,下部采用花瓶墩,橫向支點間距4.0 m~4.5 m,半圓與矩形相結合截面,見圖1,圖2。

圖1 小箱梁斷面圖(單位:cm)

圖2 現澆梁斷面圖(單位:cm)

3 關鍵技術問題研究

3.1跨越津漢高速輔道節點的處理

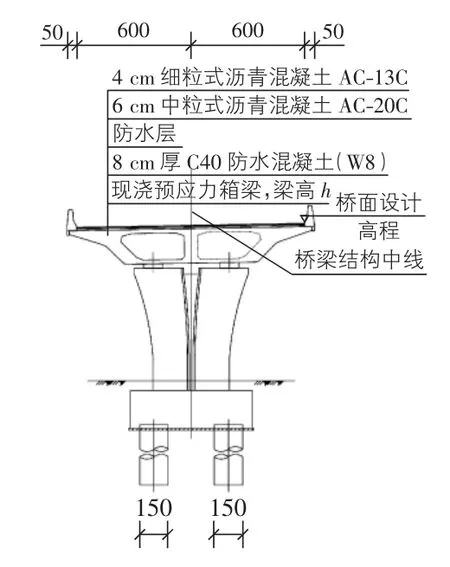

聯絡線在上跨津漢地面輔道處,主線線位與地面輔道線位夾角22°。由于工程土地已經征用,且地面輔道南側存在一條現狀高壓線,線位已無調整可能。通過調整橋梁跨徑及結構形式,提出兩種方案:1)一跨跨越地面輔道,跨徑90 m~120 m;2)通過暗蓋梁橫向加寬,在中央分隔帶設置門架,跨徑布置30 m~48 m。

方案一通過加大跨徑形式跨越,行車視野開闊,但梁高大,橋長增加,橋梁規模較大。方案二通過加寬暗橫梁,在中央分隔帶內設置墩柱,減小了跨徑,梁高小,橋梁規模較小,但橋梁結構復雜,門架跨度12 m~17 m之間,需配置預應力。

通過比較,在滿足行車視距的前提下,選取方案二設置暗蓋梁門架方案,見圖3。

圖3 門架布置平面圖(單位:m)

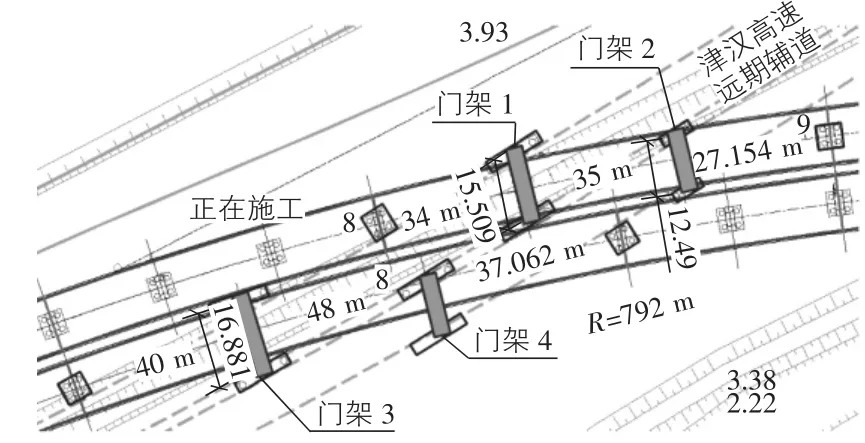

以右幅橋(40 +48 +37.062 4)m預應力混凝土箱梁,門架跨徑17.4 m為例,全聯采用梁格法進行空間建模,箱梁及門架按照部分預應力A類構件進行計算。通過驗算,門架配置2排9Φs15.2 和1排12Φs15.2共22束預應力鋼束,滿足規范要求,見圖4,圖5。

圖4 門架斷面圖(單位:cm)

圖5 門架預應力鋼束立面圖(單位:cm)

3.2強震區橋梁抗震設計

工程全線位于天津漢沽境內,沿線寧河、清河農場—漢沽一帶地震活動劇烈,以往都有大量的小及中強震發生,屬于唐山地震活動塊體。場地土類型為軟弱土,場地類別為Ⅳ類,地質條件差,橋梁抗震設計顯得尤為重要,見圖6,圖7。

圖6 落梁

圖7 墩身破壞

橋梁按照兩水準設防,兩階段設計。在E1地震作用下,進行彈性設計。在E2地震作用下,根據結構形式的不同,進行延性設計,或者減隔震設計。同時采取相應的抗震措施。

跨徑30 m小箱梁結構,采用水平力分散型橡膠支座。E1水準采用彈性設計,根據計算確定基礎形式、樁長。E2水準采用延性設計,墩柱作為延性構件。通過截面彎曲—曲率(M—φ)分析,求解屈服彎矩,分析墩柱是否進入塑性。如果進入塑性,考慮塑性鉸,驗算墩頂位移、塑性鉸抗剪,見圖8。

圖8 截面彎曲—曲率(M—φ)分析

跨徑小于40 m的現澆箱梁,采用鉛芯橡膠支座。E1水準采用彈性設計,將鉛芯橡膠支座的彈性剛度輸入,根據計算確定基礎形式、樁長。E2水準采用減震設計,將鉛芯橡膠支座的屈服剛度輸入,驗算基礎及位移,見圖9。跨徑大于40 m的現澆箱梁,采用速度鎖定型變曲率摩擦擺式支座。E1水準采用彈性設計,各墩聯合抗推,共同抗震(速度器鎖定),根據計算確定基礎形式、樁長。E2水準作用下各墩位支座共同擺動工作,聯合減震(支座抗震銷剪斷),驗算基礎及位移,見圖10。

圖9 鉛芯橡膠支座

圖10 速度鎖定型變曲率摩擦擺式支座

橋梁的主要抗震措施:1)橋梁結構宜跨度相同,每聯連續跨內下部墩身剛度相近。2)通過調節每聯內墩柱的截面尺寸,潛在塑性鉸區域內箍筋的布置、配箍率,縱向鋼筋的配筋率,進而調節墩身剛度,提高墩柱的延性能力。3)適當的加寬墩臺及蓋梁頂寬度,防止落梁。蓋梁加強橫向兩側抗震擋設計,花瓶柱設置抗震槽鋼,伸縮縫、橋臺設置橡膠墊。4)每片預制梁頂面增設預埋鋼筋,在保證橋面混凝土鋪裝與主梁結合良好的同時,加強各片梁之間的橫向連接。5)保證板式支座的抗滑穩定性,選用水平力分散型橡膠支座。6)伸縮縫設置,宜考慮地震作用下梁的相向運動,對于橋臺位置,墩柱剛度、上部結構型式變化的位置,宜適當加大伸縮縫的尺寸。

3.3強腐蝕地區橋梁耐久性設計

本工程穿越漢沽鹽場,鹽池表層水土中的含鹽量很多,都達到飽和或過飽和,超出海水含鹽量的10倍以上,在此類環境下進行橋梁建設,耐久性設計顯得尤為重要,見圖11,圖12。

圖11 鹽池現場圖

圖12 海水腐蝕圖

橋梁耐久性設計要點如下:

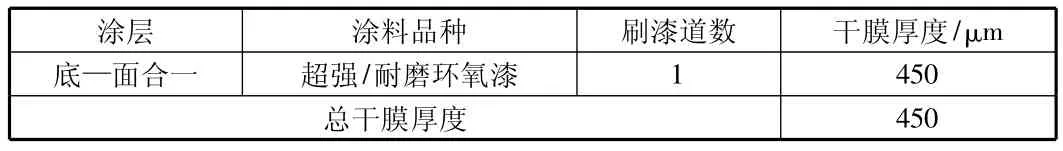

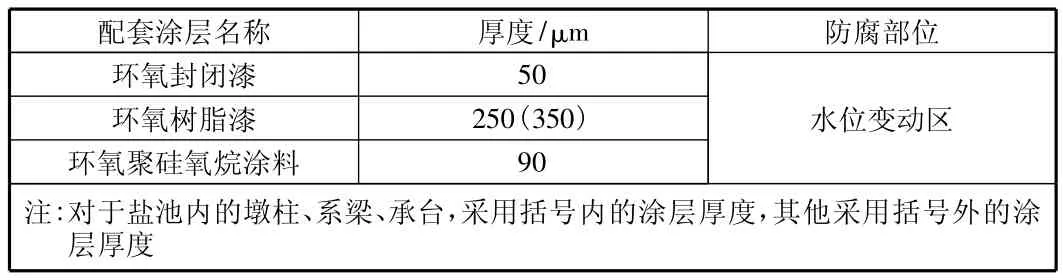

1)橋梁樁基、橋臺(承臺)及系梁、防撞護欄的混凝土強度等級統一提高到C35,墩柱提高到C40,并適當加大主筋凈保護層厚度。2)處于鹽池的墩柱外側設置一層厚20 cm同標號混凝土保護層(柱靴)。3)樁基外側設置永久性鋼護桶,壁厚10 mm,長4 m,涂刷防腐涂料,見表1。4)承臺、墩柱、橋臺混凝土抗凍等級采用F300。5)位于土中的承臺、系梁、墩柱涂刷防腐涂料,墩柱涂刷至高于地面50 cm處。橋臺承臺施工前,應在下墊層頂面涂刷防腐涂料,承臺施工完成后,在承臺外壁及頂面涂刷防腐涂料;橋臺各部位表面均需涂刷防腐涂料,見表2。6)混凝土嚴格執行規范中關于混凝土保護層厚度的規定,控制水泥中氯離子含量、最大水膠比和膠凝材料用量,應對混凝土用骨料進行堿活性實驗。7)構件的防排水設計。橋面鋪裝層與橋面之間,按照相關規范要求,設置可靠的防水層,并按照排水設計要求設置橋梁泄水孔,泄水管不得以鋼質或鑄鐵替代PVC管,不得隨意減短泄水管長度。8)需要進行的定期維修與檢測項目。對于有水位變動區域或潮濕區域的混凝土結構,應觀察混凝土表面涂層有無表層起皮,并發展到剝落、集料裸露的狀況發生。

表1 鋼護筒表面涂層最小平均厚度

表2 混凝土表面涂層最小平均厚度

由于結構的個別部位的使用年限不一定能達到與主體的設計基準期相同,如橋梁支座、伸縮縫、泄水孔、橋面鋪裝、混凝土表面涂層等,應對這些部位進行定期檢查,如遇損壞應及時維修。

對于復合曲率摩擦擺支座,按照廠家提供的產品使用要求進行維護。根據不同場合,在突發事件等情況下還應做如下維護管理:安裝1年后做初期檢查,然后每3年~5年定期檢查一次,發生強烈地震等情況應及時檢查。

4 結語

在設計階段,結合該工程的特點,較為系統地提出包括結構選型、抗震設計、防腐設計等一系列標準,并成功應用于項目之中。工程目前主體部分已經施工完畢,施工質量良好,為以后建設的路網工程提供了寶貴的設計經驗。

參考文獻:

[1]顧賽輝.天津濱海新區西外環鹽池段橋梁耐久性設計[J].中國市政工程,2013(2):20-27.

Research on bridge key technology problems of Jin-Han high-speed connecting line engineering

Li Lianqiang Feng Keyan Xiang Jinghui

(Tianjin Municipal Engineering Design Institute Binhai Branch,Tianjin 300457,China)

Abstract:Taking the Jin-Han high-speed connecting line engineering as an example,this paper introduced the selection and design ways of bridge structure form,from the auxiliary road joints treatment,strong earthquake seismic design,strong corrosion area durability design and other aspects,analyzed the technical problems that should be paid attention to in the engineering design,and put forward the corresponding measures,accumulated experience for future road network engineering construction.

Key words:bridge structure,seismic design,durability,connecting line

中圖分類號:U443

文獻標識碼:A

文章編號:1009-6825(2016)06-0158-03

收稿日期:2015-12-10

作者簡介:李連強(1980-),男,高級工程師