蓬皮杜:71年的輝煌與榮耀

何映宇

這一次,法國最負盛名的現代藝術機構蓬皮杜藝術中心將帶來71件館藏大師真跡——從1906年到1977年,每一年,選擇一位藝術家的一件作品,涵蓋了20世紀西方藝術史上幾乎所有最重要的藝術家及其代表作。

蓬皮杜現代藝術大師展要來了!

杜尚、夏加爾、曼雷、柯布西耶、康定斯基、布列松、畢加索、馬蒂斯、賈科梅蒂、艾維頓、趙無極、倫佐·皮亞諾……哪一個不是如雷貫耳的名字?這一次,法國最負盛名的現代藝術機構蓬皮杜藝術中心將帶來71件館藏大師真跡——從1906年到1977年,每一年,選擇一位藝術家的一件作品,涵蓋了20世紀西方藝術史上幾乎所有最重要的藝術家及其代表作。

這些來自世界各地的藝術家,在不同的年代匯聚到巴黎,在這里度過了他們藝術生涯中最重要的階段,也共同奠定了巴黎作為世界藝術之都的重要地位。

72位大師,71件名作,盡在今年10月的上海展覽中心。

一年一人一件

“我們希望以一種游戲的方式,策劃一場為觀眾定制的、充滿樂趣且奇妙的藝術發現之旅,讓所有大師作品齊聚一堂,在梳理了20世紀絢爛藝術史的同時,又展示了世界上最美博物館之一‘蓬皮杜藝術中心的珍貴藝術收藏。”策展人羅朗·樂朋先生說。

從現代藝術早期的野獸派、立體主義,到對西方現代藝術產生長遠影響的達達主義、超現實主義、抽象派、表現主義和波普藝術,這個“一年一人一件”的策展思路,將更全面地呈現法國乃至全球現代藝術的發展歷程——20世紀藝術史上最讓人激動的名字一網打盡,而且,在公眾熟悉度較高的大師級藝術家中,策展人大多選擇了他們藝術成熟時期的作品。

頭牌怎么看都是畢加索。

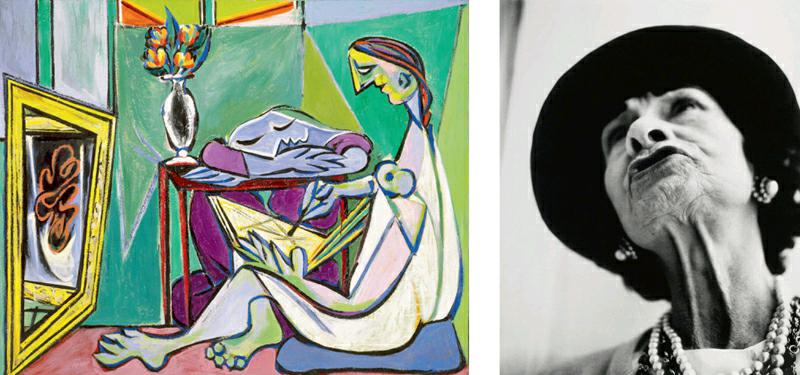

畢加索的畫風,一開始受到20世紀20年代中期的超現實主義影響,那時候,他有了一個情人。1927年,畢加索第一眼就被當時年僅17歲的瑪麗-特蕾莎·沃爾特(Marie-Thérèse Walter)吸引住了。1935年9月,瑪麗為畢加索生下一個女兒,這次展覽中將展出的《繆斯》就是瑪麗剛懷孕時畢加索為其所作的。在這幅畫中,畢加索描畫了兩個女人:一個女人在睡覺,頭和胳膊枕在桌上,另一個則對著鏡子畫畫,整個畫面呈現出安寧美好的氣息。

(左)《繆斯》是畢加索為瑪麗所作。(右)時尚攝影泰斗理查德·艾維頓的這幅名作曾被許多女星模仿。

杜尚和畢加索所處的時代相同,作為達達主義和超現實主義的代表人物之一,杜尚在藝術史上同樣擁有劃時代的地位,他改變了整個西方現代藝術的進程。在架上繪畫之外,腦洞大開的杜尚絕不是藝術行當的守法者,他更像是個老頑童,什么好玩來什么。正是這種異想天開大鬧天宮的精神,使他開創了藝術的全新領域,比如裝置。在1913年創作的《自行車輪》中,杜尚第一次將現成品運用到藝術創作中。兩年之后,他發明出一個詞“現成藝術”(readymade)。再兩年之后,他把一個小便池送進藝術展廳并取名為《泉》,世界藝術史從此翻開了新的篇章。

被奉為現代新聞攝影之父的布列松,氣質就要沉穩得多,他是20世紀最偉大的攝影家之一,同時也是瑪格南圖片社(Magnum Photos)的創辦者,他的“決定性瞬間”攝影理論影響了無數攝影師。本次展出的是他最著名的作品之一《圣拉扎爾車站背后》。

曼雷,則是超現實主義陣營中最重要的攝影師,1961年獲得威尼斯雙年攝影展金獎。他的作品曾經帶來強烈的視覺沖擊:造型美麗的大眼睛,感傷的悵惘的眼神,滾滾發亮的淚珠,精彩的帶有豐富暗示的特寫……而曾經為無數藝壇大咖留下經典肖像的先鋒攝影大師曼雷,他呈現在本次展覽中的,卻是杜尚一個毛茸茸的后腦勺。

從“煉油廠”到文化地標

還有一些名詞,普通人看來可能感覺陌生——奧費主義、稚拙派、歐普藝術、構成主義……雖然沒有對后世藝術產生長足影響,卻代表著藝術家對藝術之可能性的不斷探索。

在20世紀的藝術史中,各類藝術思潮不斷涌現,這次展覽中就匯聚了十余位新藝術流派的開創者。除了立體主義創始人畢加索和布拉克、野獸派創始人馬蒂斯及抽象藝術之父康定斯基之外,還有被稱為動態雕塑藝術之父的亞歷山大·考爾德、世界上第一個集成藝術大師阿爾曼、曾經包裹德國國會大廈的大地藝術家克里斯托夫婦,以及歐普藝術之父維克托·瓦薩雷里等。他們的作品,讓觀眾看到了藝術家如何開疆拓土、不懈探索。

1910年,德勞內開始創作埃菲爾鐵塔系列,并一直延續到1926年。在《埃菲爾鐵塔》中,德勞內采用了仰視的視角,突出了埃菲爾鐵塔之高之大。鐵塔的頂端依稀可見,像是淹沒在無盡的天邊。

時尚攝影的泰斗級攝影師理查德·艾維頓,為老年時期的可可·香奈爾拍攝的肖像《加布里埃·香奈兒,服裝師,巴黎,1958年3月6日》,這張照片的角度和造型,曾被很多后代女星模仿。

參展作品中尤為特別的一件,是巴黎蓬皮杜藝術中心的研究模型。1971年,蓬皮杜中心向全國公開征集建筑的設計方案。倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)、理查德·羅杰斯(Richard Rogers)和另一位意大利建筑家吉安方克·法蘭鍥尼(Gianfranco Franchini)一起投稿。盡管那時他們只是初出茅廬的新人,卻最終脫穎而出。從模型上來看,蓬皮杜中心的核心是將建筑的“內部”變成“外部”,展現了一個頗為現代、錯綜復雜的開放結構。為了強調趣味性,他們根據功能的不同,將裸露在外的管道漆成了不同的顏色,把蓬皮杜藝術中心變成了一個色彩繽紛、面向所有人的地標性文化廣場。

1977年落成時,蓬皮杜藝術中心曾因其怪誕的造型而備受爭議,被譏諷為市中心的“煉油廠”。然而多年之后,這幢建筑已經成為巴黎最為重要的文化地標與觀光景點。當年的兩位年輕建筑師,倫佐·皮亞諾和理查德·羅杰斯,也因蓬皮杜藝術中心的設計而奠定了他們在建筑界的地位——兩人后來分別在1998年和2007年獲得全球建筑界的最高榮譽獎項“普利茲克獎”,成為享譽世界的建筑大師。

在這次展覽中,建筑也占據了一個顯眼的位置,除了蓬皮杜建筑本身,現代建筑四大師之一的柯布西耶也名列其中。被稱為“功能主義之父”的勒·柯布西耶是20世紀最重要的建筑師之一,直至今日仍被許多建筑師奉為精神導師。這次展覽中將展出的是他的一張《靜物畫》——很多人可能并不知道,柯布西耶也畫過油畫,還對薩爾瓦多·達利產生過影響。