脫疽病患者報(bào)告的結(jié)局指標(biāo)在療效評(píng)價(jià)體系中的應(yīng)用

余威 龐鶴 金瀟 張凡帆

?

·學(xué)術(shù)論壇·

脫疽病患者報(bào)告的結(jié)局指標(biāo)在療效評(píng)價(jià)體系中的應(yīng)用

余威龐鶴金瀟張凡帆

100029北京中醫(yī)藥大學(xué)[余威(博士研究生)];北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院外四科(龐鶴、金瀟、張凡帆)

【摘要】脫疽病是中醫(yī)外科常見(jiàn)疾病,為慢性病程,發(fā)病后嚴(yán)重影響患者的生活質(zhì)量、心理狀態(tài),中醫(yī)治療脫疽病的臨床療效滿意,但尚缺乏高質(zhì)量的臨床研究報(bào)道。患者報(bào)告的結(jié)局(patient reported outcomes,PRO)是療效評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容之一,在脫疽病的臨床研究中廣泛使用。本文通過(guò)對(duì)脫疽病臨床研究文獻(xiàn)中PRO指標(biāo)進(jìn)行分析,了解所用指標(biāo)的敏感性、特異性、可行性。PRO指標(biāo)與醫(yī)生報(bào)告指標(biāo)、實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)等其他結(jié)局指標(biāo)互相補(bǔ)充,構(gòu)成目前臨床研究常見(jiàn)的療效評(píng)價(jià)體系,在證候療效評(píng)價(jià)體系中使用仍在初步探索階段。脫疽病PRO指標(biāo)是療效評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)之一,目前在PRO指標(biāo)選擇、表達(dá)方式、使用等方面有待完善,以適應(yīng)疾病的特點(diǎn)與不同觀察目的的需要。以現(xiàn)有療效評(píng)價(jià)體系為基礎(chǔ),進(jìn)一步規(guī)范化研究,以期建立客觀的脫疽病的療效評(píng)價(jià)體系,提高中醫(yī)臨床研究質(zhì)量,推動(dòng)中醫(yī)客觀化發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】脫疽病;患者報(bào)告結(jié)局;療效評(píng)價(jià);文獻(xiàn)分析

脫疽病是中醫(yī)外科病名,多發(fā)于四肢末端,初起患肢發(fā)涼、麻木,可伴有間歇性跛行,繼則疼痛加重,嚴(yán)重時(shí)趾節(jié)壞疽脫落,影響患者的生活質(zhì)量。患者報(bào)告的結(jié)局(patient reported outcomes,PRO)是患者對(duì)自身癥狀、功能狀態(tài)等的評(píng)價(jià)[1],與醫(yī)生報(bào)告的結(jié)局、檢查報(bào)告的結(jié)局、照顧者報(bào)告的結(jié)局一同,是評(píng)估治療效果的重要組成部分[2]。目前脫疽病臨床觀察研究中PRO指標(biāo)應(yīng)用廣泛,但選取隨意、測(cè)評(píng)方法不統(tǒng)一。臨床研究文獻(xiàn)中療效評(píng)價(jià)指標(biāo)的應(yīng)用分析是療效評(píng)價(jià)研究的基礎(chǔ),以掌握脫疽病PRO指標(biāo)應(yīng)用現(xiàn)狀及疾病診療特點(diǎn),有助于規(guī)范脫疽病的療效評(píng)價(jià)。本文通過(guò)對(duì)臨床觀察類文獻(xiàn)中使用的指標(biāo)進(jìn)行提取與分析,了解PRO指標(biāo)在療效評(píng)價(jià)體系中的使用情況。

1基于文獻(xiàn)的脫疽病患者報(bào)告結(jié)局指標(biāo)研究

1.1文獻(xiàn)檢索

檢索中國(guó)知網(wǎng)、維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)和萬(wàn)方醫(yī)學(xué)網(wǎng)的期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù),2009年至2013年脫疽病臨床療效觀察的期刊文獻(xiàn)。脫疽病臨床上常見(jiàn)于動(dòng)脈硬化閉塞癥(arteriosclerosis obliterans,ASO)、血栓閉塞性脈管炎(thromboangiitis obliterans,TAO)和糖尿病足(diabetic foot,DF)患者,所以文獻(xiàn)檢索以這三個(gè)病種為主,提高可操作性。首先以“動(dòng)脈硬化閉塞癥”“血栓閉塞性管炎”“糖尿病足”或“脫疽”為檢索詞進(jìn)行首次檢索。將檢索到的文獻(xiàn)去除相同文獻(xiàn),閱讀摘要、全文進(jìn)行人工篩選。

納入標(biāo)準(zhǔn):公開(kāi)發(fā)表的以下肢動(dòng)脈硬化閉塞癥、血栓閉塞性管炎、糖尿病足或脫疽為研究對(duì)象的文獻(xiàn);以臨床研究類文章為主要納入范圍,包括中醫(yī)及西醫(yī)治療方法的研究,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)報(bào)道或個(gè)案報(bào)道須有反映治療效果的觀察指標(biāo)。

排除標(biāo)準(zhǔn):基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)性研究報(bào)道;在治療前后僅以單一癥狀、體征為觀察指標(biāo)的研究;雖為療效觀察研究,但報(bào)道內(nèi)容不涉及療效指標(biāo)的文獻(xiàn);以介紹護(hù)理經(jīng)驗(yàn)為主要內(nèi)容的文章;重復(fù)發(fā)表的文獻(xiàn)保留其中一篇。

1.2數(shù)據(jù)提取

1.2.1提取信息記錄文獻(xiàn)篇名、發(fā)表年份、觀察對(duì)象、試驗(yàn)組樣本量、治療方法、觀察時(shí)間、觀察指標(biāo)。其中觀察指標(biāo)是患者可以進(jìn)行自評(píng)的指標(biāo),以癥狀指標(biāo)為主,同時(shí)記錄患者較關(guān)注的簡(jiǎn)單體征指標(biāo),如膚溫、膚色、潰瘍面積等,不包括專業(yè)性較強(qiáng)的體格檢查指標(biāo)和實(shí)驗(yàn)室檢查指標(biāo),如舌象脈象、纖維蛋白原含量、踝肱指數(shù)等。

通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)的預(yù)處理,對(duì)文獻(xiàn)中近義、多義的觀察指標(biāo)名稱進(jìn)行規(guī)范。“發(fā)涼、涼感、冷感”統(tǒng)一為“冷感”,“畏寒、怕冷”統(tǒng)一為“怕冷”,“酸脹、腫脹、沉脹”統(tǒng)一為“酸脹”,“紅腫”記錄為“皮色變化、水腫”兩個(gè)指標(biāo)。“靜息痛”和“間歇性跛行”都是下肢疼痛的相關(guān)表現(xiàn),但是各文獻(xiàn)中的表達(dá)不同,而靜息痛和間歇性跛行是脫疽病的兩個(gè)特征性臨床癥狀,故以原文獻(xiàn)中的表述為準(zhǔn),對(duì)于“針刺樣疼痛”“壓痛”“灼痛”等具體疼痛性質(zhì),則不分項(xiàng)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)一記錄為“疼痛”。“感覺(jué)異常”臨床上包括感覺(jué)減退和感覺(jué)敏感的癥狀,如套襪感、麻木、燒灼感、蟻行感、皮膚瘙癢等患者可描述出的癥狀,部分文獻(xiàn)未明確交待“感覺(jué)異常”“感覺(jué)減退”的內(nèi)容,則按原文獻(xiàn)表達(dá)記錄。通過(guò)以上原則來(lái)規(guī)范臨床描述,方便統(tǒng)計(jì)。

1.2.2數(shù)據(jù)處理方法采用EpiData 3.1軟件建立數(shù)據(jù)庫(kù),由兩人分別獨(dú)立進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行二次檢驗(yàn),再由另外兩人分別進(jìn)行修改,直至兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)完全吻合。導(dǎo)入數(shù)據(jù)至SPSS 17.0軟件,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

以數(shù)據(jù)庫(kù)為原始資料,統(tǒng)計(jì)指標(biāo)出現(xiàn)頻次,分析各指標(biāo)的出現(xiàn)頻次的百分比,從總出現(xiàn)頻次、不同觀察周期文獻(xiàn)中的出現(xiàn)頻次兩個(gè)方面對(duì)PRO指標(biāo)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納總結(jié)。

1.3結(jié)果

經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)檢索與人工閱讀篩選,最終納入文獻(xiàn)410篇,其中ASO文獻(xiàn)150篇,DF文獻(xiàn)150篇,TAO文獻(xiàn)104篇,脫疽病文獻(xiàn)6篇。

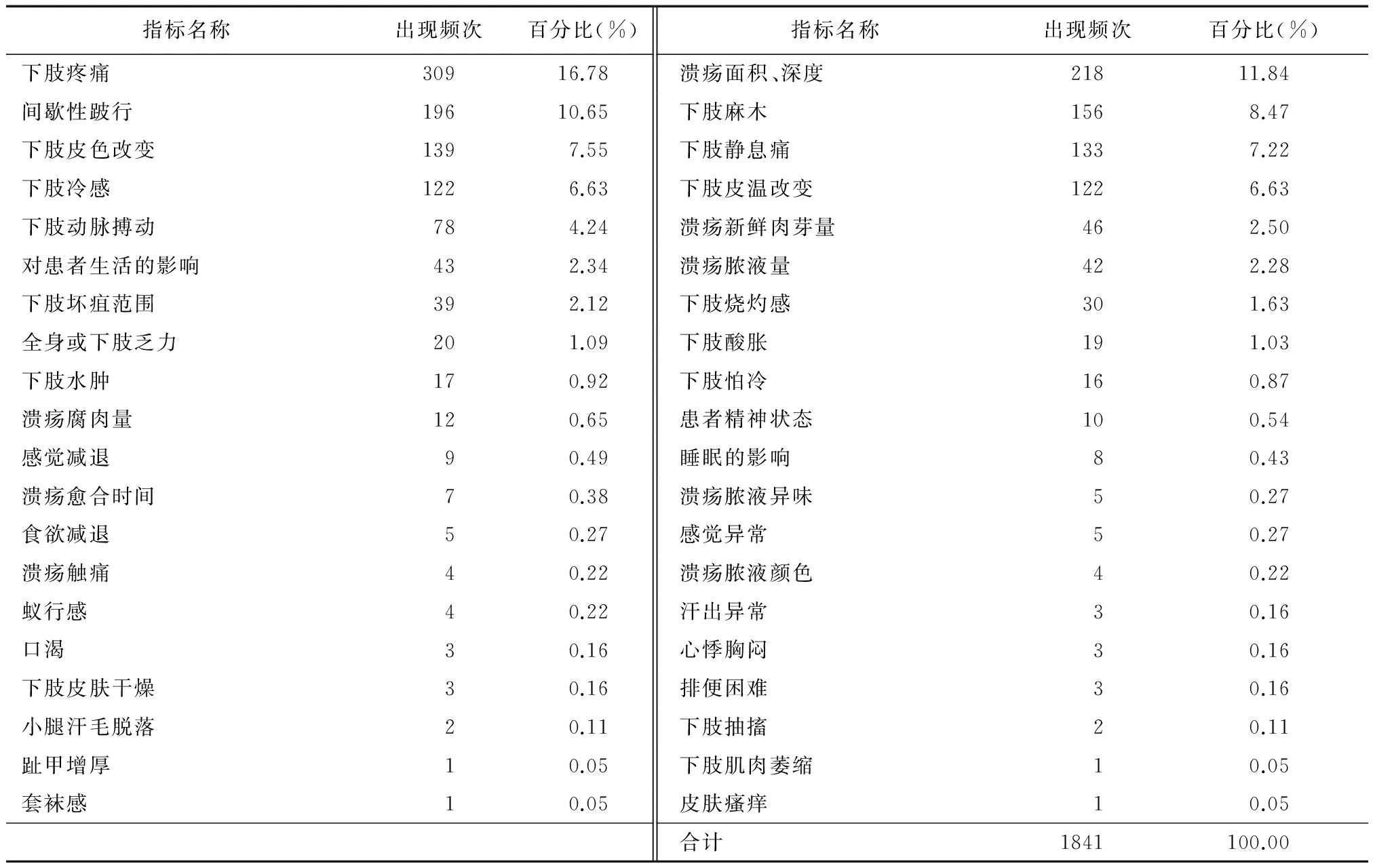

1.3.1患者報(bào)告的結(jié)局指標(biāo)的分布情況收集納入文獻(xiàn)使用的PRO指標(biāo)40個(gè),臨床最關(guān)注的指標(biāo)是疼痛、間歇性跛行和潰瘍大小,所占百分比較大。各指標(biāo)的出現(xiàn)頻次及其占總頻次的百分比。見(jiàn)表1。

1.3.2不同觀察時(shí)間選取的指標(biāo)分布情況在所納入的文獻(xiàn)中,觀察周期為1個(gè)月以內(nèi)的有146篇,觀察周期為1個(gè)月至6個(gè)月的有166篇,觀察隨訪半年以上的24篇,另74篇未明確交待觀察時(shí)間。不同觀察周期的文獻(xiàn)中主要指標(biāo)(百分比大于等于1%)的使用情況。見(jiàn)表2。

2脫疽病患者報(bào)告結(jié)局指標(biāo)的選擇與使用

2.1從敏感性與特異性角度選擇

作為療效評(píng)價(jià)指標(biāo)的PRO,要求能有效地對(duì)所研究疾病進(jìn)行評(píng)估,即敏感度和特異度[3],但單一的評(píng)價(jià)指標(biāo)是不夠全面的[4]。敏感性指對(duì)患者感受的變化如實(shí)反應(yīng),而不會(huì)出現(xiàn)測(cè)量遺漏的情況。特異性是所測(cè)疾病特有的變化指標(biāo),能夠區(qū)分出所需測(cè)量的內(nèi)容與非所測(cè)內(nèi)容。

本次文獻(xiàn)分析結(jié)果顯示,常用的脫疽病的PRO指標(biāo)有下肢疼痛、間歇性跛行、潰瘍等,均是評(píng)價(jià)脫疽病療效敏感性較好的指標(biāo),這與臨床實(shí)踐相符合。但是如下肢抽搐等臨床常見(jiàn)且見(jiàn)效快的癥狀指標(biāo),卻少有關(guān)注,有的文獻(xiàn)僅以單一癥狀為評(píng)價(jià)指標(biāo),如疼痛、潰瘍面積,提示指標(biāo)選擇欠全面,影響評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感性。

少數(shù)研究關(guān)注了患者生活質(zhì)量、心理改變,使用SF-36生活質(zhì)量量表或疾病專用量表進(jìn)行評(píng)估[5],生活質(zhì)量與心理健康指標(biāo)是PRO的重要內(nèi)容之一,目前有待提高臨床觀察的重視。

2.2從可操作性角度選擇

PRO指標(biāo)是由患者進(jìn)行評(píng)價(jià),故指標(biāo)應(yīng)是多數(shù)患者易于理解、平時(shí)關(guān)注較多的癥狀或簡(jiǎn)單體征,如下肢疼痛、麻木、膚溫異常等,而不是復(fù)雜的查體結(jié)果,如肢體抬高試驗(yàn),也不是檢查結(jié)果,如血脂水平、踝肱比值等。另一方面,指標(biāo)的用詞及表達(dá)方式應(yīng)通俗易懂,如“間歇性跛行”不適合做患者報(bào)告使用,而轉(zhuǎn)化為“下肢發(fā)酸感出現(xiàn)的行走距離”則更易被患者接受。此次文獻(xiàn)分析發(fā)現(xiàn),可用于PRO的指標(biāo)在脫疽病的臨床觀察中使用廣泛,但少有文獻(xiàn)提及結(jié)局資料報(bào)告者的限定情況,故而在表達(dá)方式上并沒(méi)有相應(yīng)的要求。

表1 患者報(bào)告的結(jié)局指標(biāo)的使用頻次

表2 不同觀察周期的文獻(xiàn)使用主要指標(biāo)(百分比大于等于1%)

2.3不同觀察周期的指標(biāo)選擇

在臨床觀察中,治療周期不同時(shí),觀察指標(biāo)也會(huì)有所不同。對(duì)不同觀察周期的指標(biāo)分析結(jié)果顯示,隨觀察周期的延長(zhǎng),下肢靜息痛、壞疽范圍的使用頻率逐漸升高。當(dāng)病情發(fā)展至后期階段(FontaineⅢ、Ⅳ期)時(shí),治療周期相對(duì)較長(zhǎng),癥狀緩解的觀察時(shí)間更長(zhǎng)。脫疽病病程慢,疾病的治療是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程,目前的臨床觀察更多是關(guān)注治療近期的干預(yù)效果,而遠(yuǎn)期觀察不多,應(yīng)增加疾病遠(yuǎn)期預(yù)后的可靠結(jié)論,篩選臨床遠(yuǎn)期治療效果的觀察指標(biāo)也很重要。

2.4療效評(píng)價(jià)體系與患者報(bào)告的結(jié)局指標(biāo)

療效評(píng)價(jià)是臨床決策的重要依據(jù),現(xiàn)代醫(yī)學(xué)模式下的療效評(píng)價(jià)體系包括多個(gè)方面,如患者癥狀和體征評(píng)價(jià)、實(shí)驗(yàn)室及其他檢查結(jié)果評(píng)價(jià)、安全性評(píng)價(jià)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)價(jià)等。根據(jù)評(píng)價(jià)資料的報(bào)告者的不同,可將資料分為臨床醫(yī)務(wù)人員報(bào)告結(jié)局、生理報(bào)告結(jié)局、患者報(bào)告結(jié)局(PRO)和照顧者報(bào)告結(jié)局。四者的報(bào)告內(nèi)容有相關(guān)性又有區(qū)別,臨床醫(yī)務(wù)人員報(bào)告的結(jié)局是醫(yī)務(wù)人員對(duì)疾病的觀察內(nèi)容或檢查報(bào)告,生理報(bào)告的結(jié)局如實(shí)驗(yàn)室檢查,多可用量化的方式進(jìn)行評(píng)估,照顧者報(bào)告的結(jié)局是照顧者觀察到的患者生活質(zhì)量?jī)?nèi)容,PRO是患者對(duì)自身感受的描述,尤其評(píng)價(jià)患者自我感受的癥狀指標(biāo)時(shí),患者是唯一可真實(shí)描述自身感受的報(bào)告者。

選取療效觀察指標(biāo)時(shí),可隨疾病特點(diǎn)和觀察目的的變化而改變。例如,頭痛病是患者的主觀感受更多的疾病,PRO更為重要,而評(píng)價(jià)高脂血癥的治療,生理報(bào)告結(jié)局或醫(yī)務(wù)人員報(bào)告結(jié)局更加可靠,如心腦血管事件發(fā)生率、血清血脂水平等。而不同治療目的所選擇的觀察結(jié)局也可能不同,如下肢動(dòng)脈狹窄性疾病的患者,藥物治療常觀察患者跛行距離的改變,而介入治療通常將血管通暢率作為主要指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。治療性臨床觀察的結(jié)果分析,可以用多種形式表示,如有效率、復(fù)發(fā)率、病死率等[6]。脫疽病常用的觀察結(jié)果是有效率、截肢率,或是介入術(shù)后的支架通暢率等。在多數(shù)所納入文獻(xiàn)中,PRO指標(biāo)是有效率計(jì)算的主要組成部分,包括癥狀指標(biāo)、體征指標(biāo),部分療效評(píng)價(jià)結(jié)合了實(shí)驗(yàn)室檢查或超聲檢查等數(shù)據(jù),通過(guò)尼莫地平法得出改善程度的數(shù)值[7],或是其他自擬有效標(biāo)準(zhǔn)[8]。PRO指標(biāo)主觀因素明顯,量化評(píng)價(jià)有利于療效評(píng)價(jià)的統(tǒng)計(jì)與比較。因此,療效評(píng)價(jià)體系中的各類結(jié)局互相配合,互相補(bǔ)充,以此得到客觀真實(shí)的療效評(píng)價(jià)結(jié)論。

2.5患者報(bào)告結(jié)局與證候療效評(píng)價(jià)

PRO的概念是在生活質(zhì)量研究中發(fā)展而來(lái)的,關(guān)注的是患者在醫(yī)療活動(dòng)中的生理、心理、社會(huì)各方面的變化,是療效評(píng)價(jià)中不可缺少的部分,也是其他三類報(bào)告者不能替代的結(jié)局類型。同時(shí),中醫(yī)的治療更多地關(guān)注患者主訴不改變,PRO與中醫(yī)治療關(guān)注患者不適主訴的療效評(píng)價(jià)思路一致,是中醫(yī)藥療效評(píng)估有力的依據(jù)[9]。

辨證論治是中醫(yī)藥治療的特點(diǎn),證候的療效評(píng)價(jià)應(yīng)是中醫(yī)藥療效評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容之一,并已有研究[10-11]對(duì)證候療效評(píng)價(jià)思路與方法進(jìn)行探索。證候療效評(píng)價(jià)需要對(duì)證候的診斷、演變與轉(zhuǎn)歸有深刻的認(rèn)識(shí),目前的中醫(yī)藥臨床研究及療效評(píng)價(jià)方法研究大多采用病證結(jié)合的模式,增加了概括、提取出全面且準(zhǔn)確的證候療效評(píng)價(jià)指標(biāo)的難度。證候療效評(píng)價(jià)方法研究還未成熟,尚沒(méi)有形成共識(shí),常用的證候療效評(píng)價(jià)方法是對(duì)證候相關(guān)癥狀進(jìn)行積分后再比較。在所納入文獻(xiàn)中,少數(shù)文獻(xiàn)探索了多樣的療效評(píng)價(jià)方法,如使用了辨證分型相關(guān)的指標(biāo)[12-14],其中PRO指標(biāo)是評(píng)價(jià)主要內(nèi)容之一,多采用尼莫地平法評(píng)分,體現(xiàn)了中醫(yī)的辨證論治特點(diǎn),是脫疽病證候療效評(píng)價(jià)方法的探索。

3研究展望

療效評(píng)價(jià)體系的建立常通過(guò)指標(biāo)體系建立、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)工具的建立與應(yīng)用幾步驟完成,因此指標(biāo)體系的建立是療效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)。脫疽病的PRO指標(biāo)在療效評(píng)價(jià)中應(yīng)用廣泛,但是使用規(guī)范性有待提高,一方面,療效評(píng)價(jià)指標(biāo)的規(guī)范可以提高文獻(xiàn)質(zhì)量,另一方面,PRO指標(biāo)的規(guī)范可提高療效評(píng)價(jià)的客觀性。目前脫疽病臨床觀察文獻(xiàn)使用的PRO指標(biāo)仍較局限,選取隨意,一定程度上降低了結(jié)果的客觀性。PRO指標(biāo)的規(guī)范需經(jīng)系統(tǒng)的研究,今后的研究工作,可以結(jié)合文獻(xiàn)整理的結(jié)果,進(jìn)一步進(jìn)行患者訪談、專家咨詢,分析提取脫疽病的PRO療效評(píng)價(jià)指標(biāo),結(jié)合醫(yī)生報(bào)告的結(jié)局、實(shí)驗(yàn)室報(bào)告結(jié)局等指標(biāo),建立客觀的脫疽病的療效評(píng)價(jià)體系,提高中醫(yī)臨床研究質(zhì)量,推動(dòng)中醫(yī)客觀化發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]Nick Black. Patient reported outcome measures could help transform healthcare[J].BMJ,2013,346: 167-171.

[2]李建生,余學(xué)慶.病證結(jié)合模式下療效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的思考[J].中華中醫(yī)藥雜志,2011,26(8):1666-1670.

[3]Gorecki C, Nixon J, Lamping DL, Alavi Y, Brown JM, et al. Patient-reported outcome measures for chronic wounds with particular reference to pressure ulcer research: a systematic review[J]. Int J Nurs Stud, 2014,51 (1):157-165.

[4]劉建平.循證中醫(yī)藥臨床研究方法[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2009:158.

[5]帥記焱,徐江祥,黃小紅,等.糖尿病足綜合康復(fù)治療的臨床療效觀察[J].中華物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)雜志,2012,34(2):125-128.

[6]李立明.臨床流行病學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2011:147.

[7]成海生,劉明躍,王超.化瘀通絡(luò)法聯(lián)合前列地爾治療下肢動(dòng)脈硬化閉塞癥臨床觀察[J].北京中醫(yī)藥,2012,31(11):818-820.

[8]付國(guó)寶,朱其恩.溫陽(yáng)益氣活血通絡(luò)法治療下肢動(dòng)脈硬化性閉塞癥臨床觀察[J].中國(guó)中醫(yī)急癥,2013,22(9):1581-1582.[9]王玉賢,危劍安,宋春鑫.我國(guó)中醫(yī)藥療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化研究現(xiàn)狀[J]. 北京中醫(yī)藥,2010,29(7):559-562.

[10]姜承賢.利用德?tīng)柗品ù_立血瘀證證候診斷與療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的研究[D].北京:中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院:2012.

[11]何慶勇,王階,姚魁武,等.以證候要素為內(nèi)容的冠心病心絞痛中醫(yī)療效評(píng)價(jià)體系研究[J].中華中醫(yī)藥雜志,2014,29(12):3809-3816.

[12]周小琳.益氣化瘀通痹方治療糖尿病周圍神經(jīng)病變-氣陰兩虛夾瘀型[J].遼寧中醫(yī)雜志,2010,37(7):1297-1298.

[13]高志生,王旭.柔肝息風(fēng)通絡(luò)湯干預(yù)糖尿病周圍神經(jīng)病變臨床研究[J]. 中國(guó)中醫(yī)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)雜志,2012,18(9):998-1000.

[14]季聚良,陳大舜.滋陰益氣活血熄風(fēng)通絡(luò)法治療糖尿病周圍神經(jīng)病變的臨床觀察[J]. 遼寧中醫(yī)雜志,2009,36(11):1929-1931.

(本文編輯: 禹佳)

基金項(xiàng)目:北京中醫(yī)藥大學(xué)2013年自主課題(2013JYBZZJS175)

作者簡(jiǎn)介:余威(1988- ),女,2013級(jí)在讀博士研究生。研究方向:中醫(yī)外科學(xué)。E-mail:bmwanmvv@163.com 通訊作者:張凡帆(1984- ),女,博士,主治醫(yī)師。研究方向:中醫(yī)治療周圍血管疾病。E-mail: fanfandoc@163.com

【中圖分類號(hào)】R261

【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2016.07.020

(收稿日期:2016-03-31)