旅游影響下城市歷史街區的空間再生產研究

——基于列斐伏爾空間生產理論視角

郭 凌,王志章,陳丹丹

(1.四川農業大學 旅游學院,四川 都江堰 611830;2.西南大學 經濟管理學院,重慶 北碚 400715)

?

旅游影響下城市歷史街區的空間再生產研究

——基于列斐伏爾空間生產理論視角

郭凌1,王志章2,陳丹丹1

(1.四川農業大學 旅游學院,四川 都江堰 611830;2.西南大學 經濟管理學院,重慶 北碚 400715)

摘要:基于列斐伏爾空間生產的理論,以時間為軸線梳理了都江堰市西街歷史街區空間變遷歷程,從歷史和文化的視角對旅游影響都江堰西街歷史街區空間再生產的全部過程與再生產動力進行了解讀。研究發現,都江堰西街街區空間的再生產既反映出權力、資本與日常生活語境下居民的抵抗,也形成了旅游影響下歷史街區歷史變遷與空間再生產的動力。揭示這種空間再生產的內生動力與外部環境的影響因素,對我國其他城市歷史街區在復興與旅游發展過程中傳承好歷史文化記憶、協調好保護與開發的關系,具有重要借鑒意義。

關鍵詞:旅游;城市歷史街區;空間再生產;都江堰西街歷史街區;列斐伏爾空間生產理論

城市歷史街區指保存了一定數量和規模的歷史遺存,具有比較重要景觀價值和相對完整的城市歷史肌理,至今仍有著一定城市功能和生活內容的城市地段[1]。歷史街區作為城市的文化基因,既承載著城市的集體記憶,又保存著城市的歷史遺存,也呈現出城市的鮮活生活,是城市這部“石刻的史書”中重要的篇章。我國歷來重視城市歷史街區的保護工作,并逐步得到地方政府和社會各個階層的廣泛認知,但也有不少歷史街區在城市的“大拆大遷”和旅游開發中遭遇不幸。有鑒于此,系統梳理和研究旅游開發過程中城市歷史街區空間再生產的過程、方式、邏輯及其影響因素,以實現城市歷史街區旅游的可持續發展,已經成為理論界和實際工作部門一個值得深入探討的重要話題。

一文獻回顧與理論導入

(一)文獻回顧

20世紀70年代,列斐伏爾(Henri Lefebvre)、索雅(Edward Soja)、卡斯特(Manuel Castells)、哈維(David Harvey)等西方學者對空間問題的研究拉開了西方人文社會科學領域“空間轉向”的序幕[2]230-242。在重視人類生活的歷史性和社會性意義的同時,一種結合空間性的批判性視角開始為歷史和社會研究注入思考和詮釋的新模式[3]。毋庸置疑,列斐伏爾是研究“空間轉向”的集大成者,他在《空間的生產》(1974年)一書中出于對城市的關注而提出的“空間生產”理論,體現其對全球化實踐過程中城市問題的批判與對效應日益暴露的現代性構思的理性反思,成為其構建空間生產理論的重要支撐。空間生產理論自誕生之日起,就與“現代性”及“城市問題”緊密相連,這為研究城市問題提供了新的理論分析框架。這不僅意味著要通過社會空間視角展開城市研究,也意味著要將現代性因素納入到城市空間的解析中,并從城市空間的維度反思來研究現代性,更意味著要在探討城市空間利益中重視空間正義與空間權利。實際上,在現代性以現實性的表現干預、改造、統治著城市空間的過程中,作為一種與現代性相關的現象,同時也是現代性擴張的重要同盟的旅游業,正在以一種比以往時代的絕大多數變遷特性都具有更加深遠意義的現代性卷入方式對城市空間發展發揮著影響力[4]。擁有豐富文化資源與歷史建筑的城市歷史街區,一方面受到嚴格的法律保護,另一方面作為文化資本的匯聚地,在城市的改造和旅游開發中因其區域原有安排的局限而受到當權者的青睞,首當其沖地納入城市空間的再生產。

20世紀80年代以來,我國旅游開發方興未艾,城市歷史街區作為旅游開發的有機組成部分,不僅是對街區空間形態的改變與空間功能的重置,也是對城市空間的開發、設計、使用和改造,因此對旅游開發與城市歷史街區空間的互動關系的探討備受學界關注。就文獻來看,目前主要集中于旅游開發對城市歷史街區物質形體的調整與對城市歷史街區社會文化影響兩個方面,前者如旅游開發對城市歷史街區資源的保護與利用、城市歷史街區旅游開發的規劃實踐、城市歷史街區旅游開發模式等[5],后者如旅游活動對城市歷史街區居民的影響、城市歷史街區旅游開發的主體關系協調、城市歷史街區旅游開發中文化保護與價值重構等[6]。由于城市歷史街區發展與旅游開發的互動集中體現在社區與旅游的聯結[7],相關研究也多關注城市歷史街區的居民感知,并普遍認同城市歷史街區旅游要充分保障社區居民的參與權力。

上述研究成果為對旅游開發與城市街區空間變遷互動關系的后續研究提供了重要鋪墊。然而,筆者發現,由于學者長期對旅游現象的認識存在一定的偏差,使得對城市歷史街區旅游開發的研究范圍較為狹窄,大多停留在對微觀層面的問題探討,很多都忽略了空間生產這一研究城市問題的新理論視角。本研究嘗試借用空間生產理論,將目光聚焦旅游影響城市歷史街區空間再生產的過程與機制,希望以空間生產理論拓展既有旅游影響的研究視角,并以旅游影響城市街區空間再生產的實踐,驗證和發展空間生產理論的內涵和適用范圍。

(二)理論導入

在列斐伏爾看來,空間是社會的產物,在被社會關系的建構、運作與實踐過程中彰顯自身存在[8]。就其構成而言,有空間實踐(spatial practice )、空間表征(representation of space)、表征空間(space of representation)三個層次,由此搭建起空間唯物論(spatial materialism)三位一體的分析框架,建構出“空間—社會—歷史”的空間研究三元辯證法[9]46-53。在空間唯物論三位一體的分析框架中,空間實踐對應著物質意義上的空間活動,既涉及物體和事物的空間,也是人在其中行為和移動的空間;空間表征對應著對精神空間的構想,是為規劃師、技術官僚、科學家等通過語言、文本、意識形態而設計、指導、統治、支配的空間;表征空間更多則是居民運用意象、象征與社會生活隱秘聯系的符號體系在生活中生產出的社會空間。在空間研究三元辯證法中,空間實踐、空間表征、表征空間三重合一,辯證統一。規劃師等“構想”的“空間表征”與居民“使用”的“表征空間”在主體活動中形成鮮明對照;“空間實踐”既是“構想”與“生活”之間的中介,也是規劃師、居民等展開空間生產的全過程。

在對旅游開發與城市歷史街區空間變遷的互動關系研究中,列斐伏爾的空間生產理論是一種有著解釋力與適用性的理論視角。首先,較為成熟的“空間三位一體分析框架”串聯起旅游發展中居民、政府、游客、經營者等多元利益群體,構建的“空間研究三元辯證法”也為系統分析多元利益群體之間關系提供了較為成熟的理論邏輯。其次,根據空間生產理論,旅游是現代化生產力,必定會生產出新的空間。城市歷史街區旅游無疑為深入分析城市歷史街區空間與旅游開發的互動關系提供了切入點。本研究基于列斐伏爾的空間生產理論與其搭建的“空間唯物論三位一體分析框架”,遵循以下研究思路:(1)以時間為軸線回顧都江堰西街歷史街區的旅游開發歷程;(2)以旅游開發為切入點解讀都江堰西街歷史街區空間再生產過程;(3)探討旅游影響都江堰歷史街區空間生產的動力機制。

二都江堰西街歷史街區概況與研究方法過程

(一)都江堰西街歷史街區具體情況

本研究選取國家歷史文化名城都江堰的西街歷史街區為研究對象。都江堰西街歷史街區坐落在都江堰灌縣古城的西南部,2003年入選中國歷史文化街區。街區由西街、南街、寶瓶巷三條傳統街巷組成,其范圍形成于明初都江堰古城修筑城墻后。西街東起今玉壘山腳,西到今南街;南街北接今幸福大道,南至現南橋;寶瓶巷有內外兩巷,內巷背靠西街,平行延伸至西街地勢起坡處,外巷起南橋頭,沿河西至寶瓶口[10]164。目前,在整個都江堰城市旅游開發的帶動下,該城市歷史街區已成為四川旅游開發的典型代表街區之一。

(二)都江堰西街歷史街區旅游開發的歷程回顧

都江堰西街歷史街區旅游開發大致經歷了四個階段。1.萌芽期(1998年前)。20世紀90年代前,都江堰西街歷史街區為居住型街區,街區商業也僅能滿足居民基本生活服務的需求。2.起步期(1998—2008年)。都江堰城市旅游開發帶動了西街歷史街區旅游的發展。《都江堰旅游開發總體規劃(98年版本)》把南街規劃為步行購物街,主要零售一些服裝鞋帽等日常用品。3.重建期(2009—2012年)。在2008年汶川震后都江堰城市重建中,街區被納入城市歷史文化旅游區建設范圍。4.發展期(2013年至今)。2013年,都江堰西街歷史街區正式對游客開放,如今已經成為大批游客參觀游覽主要聚集地。

(三)研究方法與過程

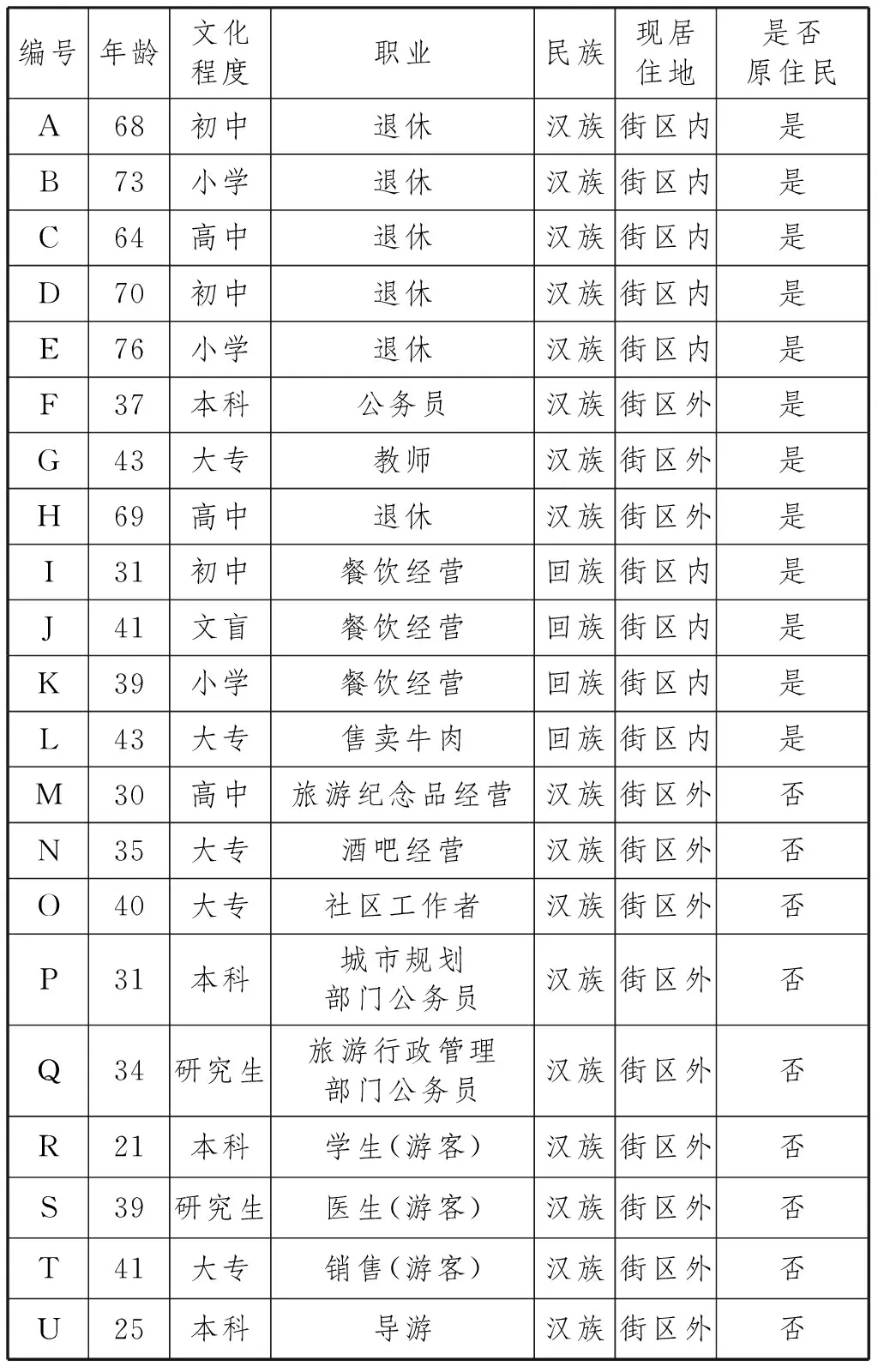

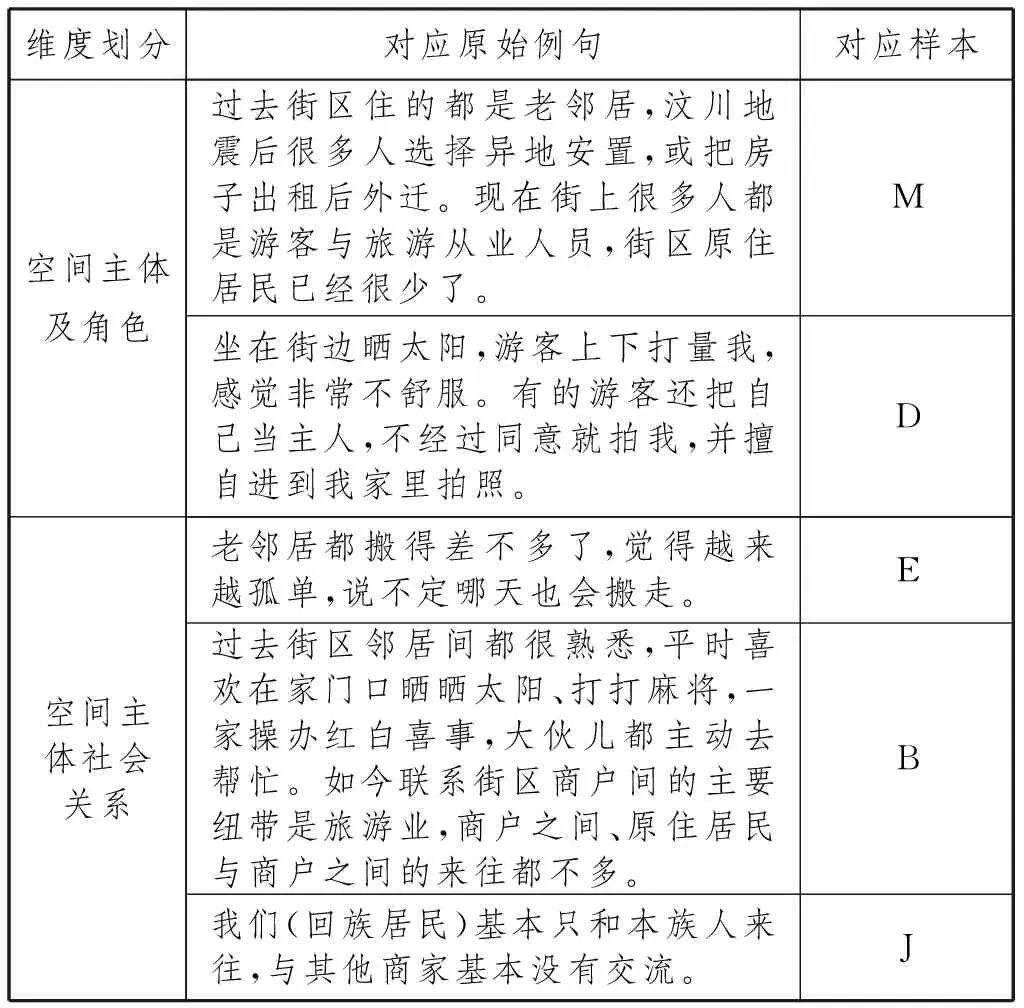

本研究采用質性研究,選取個案研究的方法,希望通過對個案的剖析,提煉“集中體現”旅游影響城市歷史街區空間生產的全部過程,并據此“解釋性理解”旅游開發影響城市街區空間生產的邏輯[11]12。作者采用抽樣訪談為主的資料收集方式,在2010年至2015年間利用住家并工作在都江堰灌縣古城的便利,多次深入西街歷史街區進行實地調研,詳細了解街區旅游發展的基本現狀。此外,作者于2010年5—7月、2011年9—10月、2013年4—6月、2014年1—3月及2015年7—8月,分五次共選取12名原住居民(包括退休居民6名、公務員1名、教師1名、經營者4名)和9名非原住居民(包括經營者2名、游客3名、導游1名、社區工作者1名、公務員2名)展開深度訪談。上述被深度訪談對象有著不同的職業、年齡、民族、居住地與文化程度,具有較好的代表性(見表1)。

表1.都江堰西街歷史街區被訪談者基本信息

圍繞都江堰西街歷史街區旅游發展與“空間實踐”、“空間表征”、“表征空間”三個層次的現狀及之間的關聯設計訪談提綱。訪談關注受訪者對街區的建筑、功能、文化、主體角色和社會關系變遷的直觀感受。然而,針對不同訪談對象,訪談交流的重點也有所差異。對原住民的訪談關注其對旅游發展前后街區空間變化的縱向對比;對非原住民的訪談關注街區空間與其他類似街區的橫向對比,以及受訪談者對街區空間的直觀感受。此外,文章還采用文獻法廣泛收集地方志、規劃文本、政府文件和圖片等基礎資料,作為研究的重要支撐。根據上述文獻資料,作者清晰梳理出都江堰西街歷史街區旅游開發的歷史脈絡和基本現狀。

三旅游影響下都江堰西街歷史街區的空間再生產過程

(一)街區表征的空間再生產

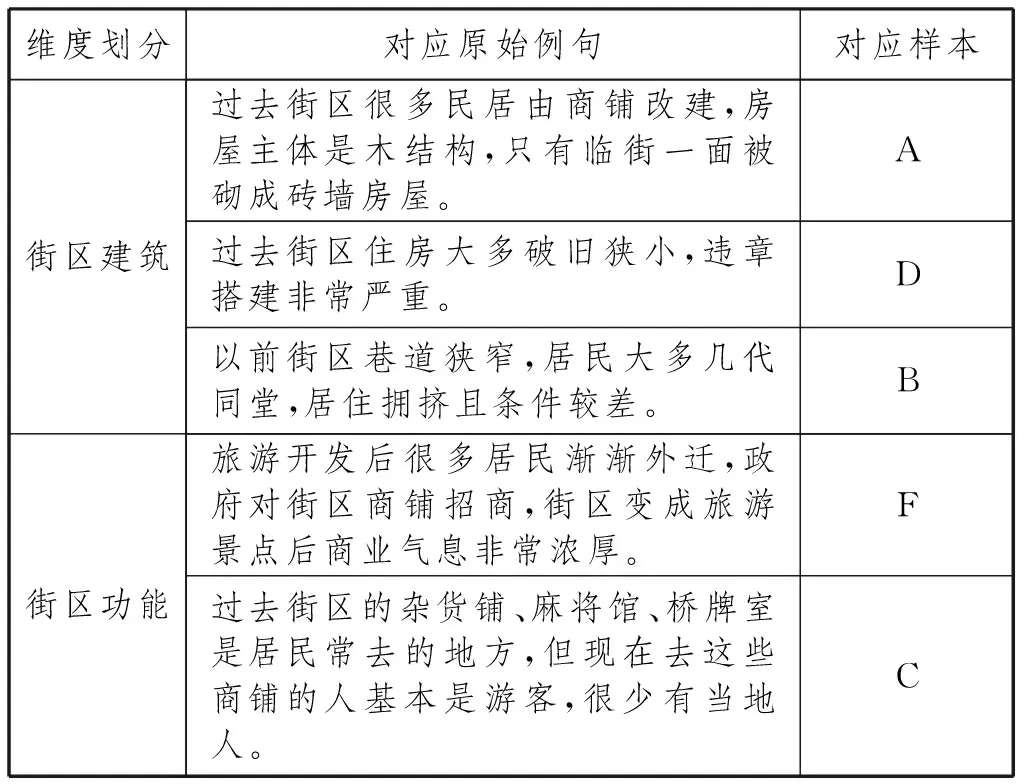

1.街區建筑的再生產

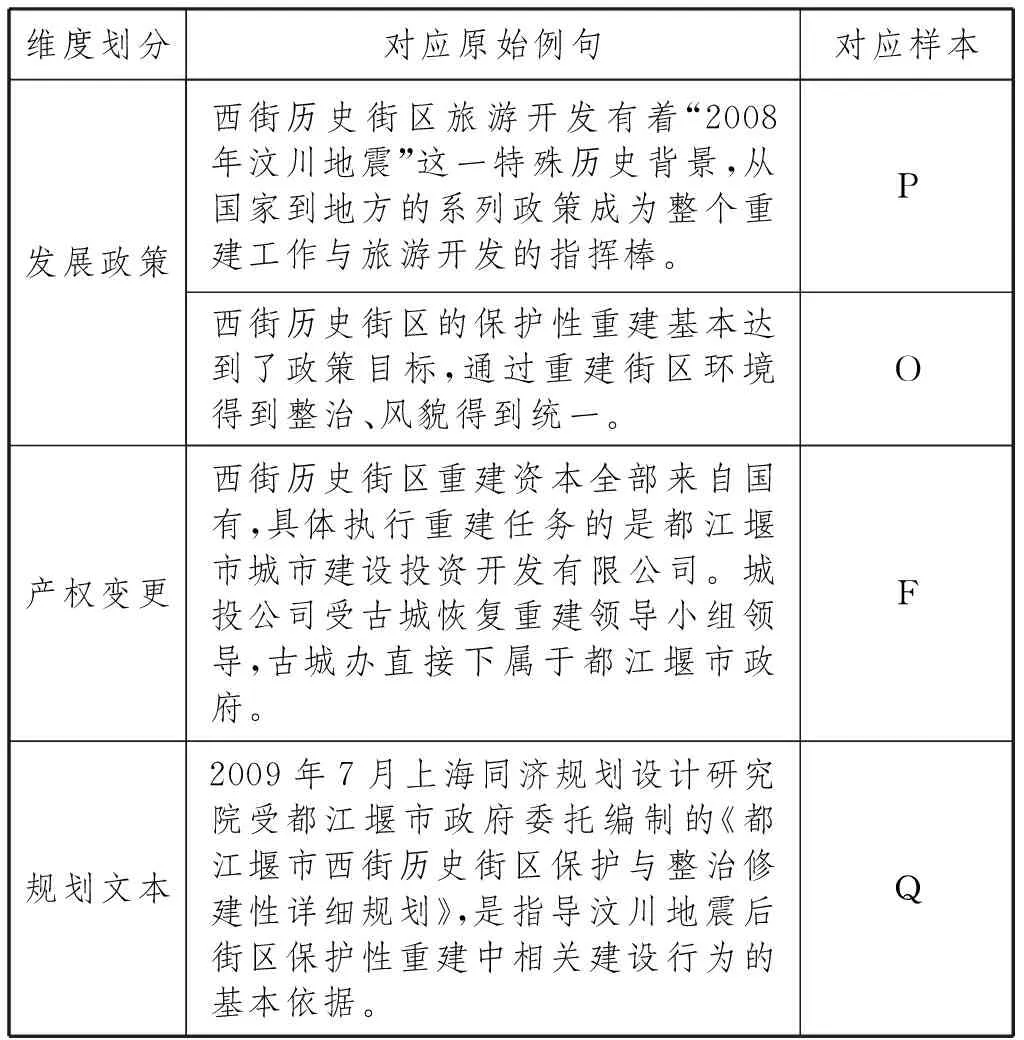

建筑最能反映歷史風貌和建筑特色。旅游開發前,都江堰西街歷史街區除保留明代古城墻、清真寺等歷史遺跡外,還有大量民宅和商鋪。其中,磚混結構商鋪粗糙模仿川西建筑,木結構民宅年久失修、外觀破舊,街區建筑風格迥異且風貌混亂(見表2)。旅游發展后,街區在保護歷史遺跡的同時,精細提取“青瓦、褐柱、門板房”等川西建筑符號,改建了大量滿足游客服務功能要求的建筑群。整個街區建筑形態與風貌的統一,與旅游開發前形成了強烈落差,彰顯了旅游影響街區表征空間生產的過程與結果。

2.街區功能的再生產

歷史街區的變遷只有在與其歷史文化價值相匹配的條件下才能彰顯自己獨特的價值和新的功能。旅游開發拓展了都江堰西街歷史街區的空間功能,讓原本承載居民生活功能的生活空間向承載游客活動的生產空間轉變(見表2)。西街居民過去喝茶聊天的門前,如今是游客的集散場地;過去街區經營者租住的南街院落,現改建為接待游客的賓館;寶瓶巷的回民也開辦起家庭酒店,在旅游旺季常常“滿客”。對比過去都江堰西街歷史街區公共設施的不足,如今街區衛生服務站、垃圾站、公共廁所等一應俱全,功能也從單純的服務街區居民向服務游客拓展。

表2.都江堰西街歷史街區表征的空間再生產

(二)街區空間表征的再生產

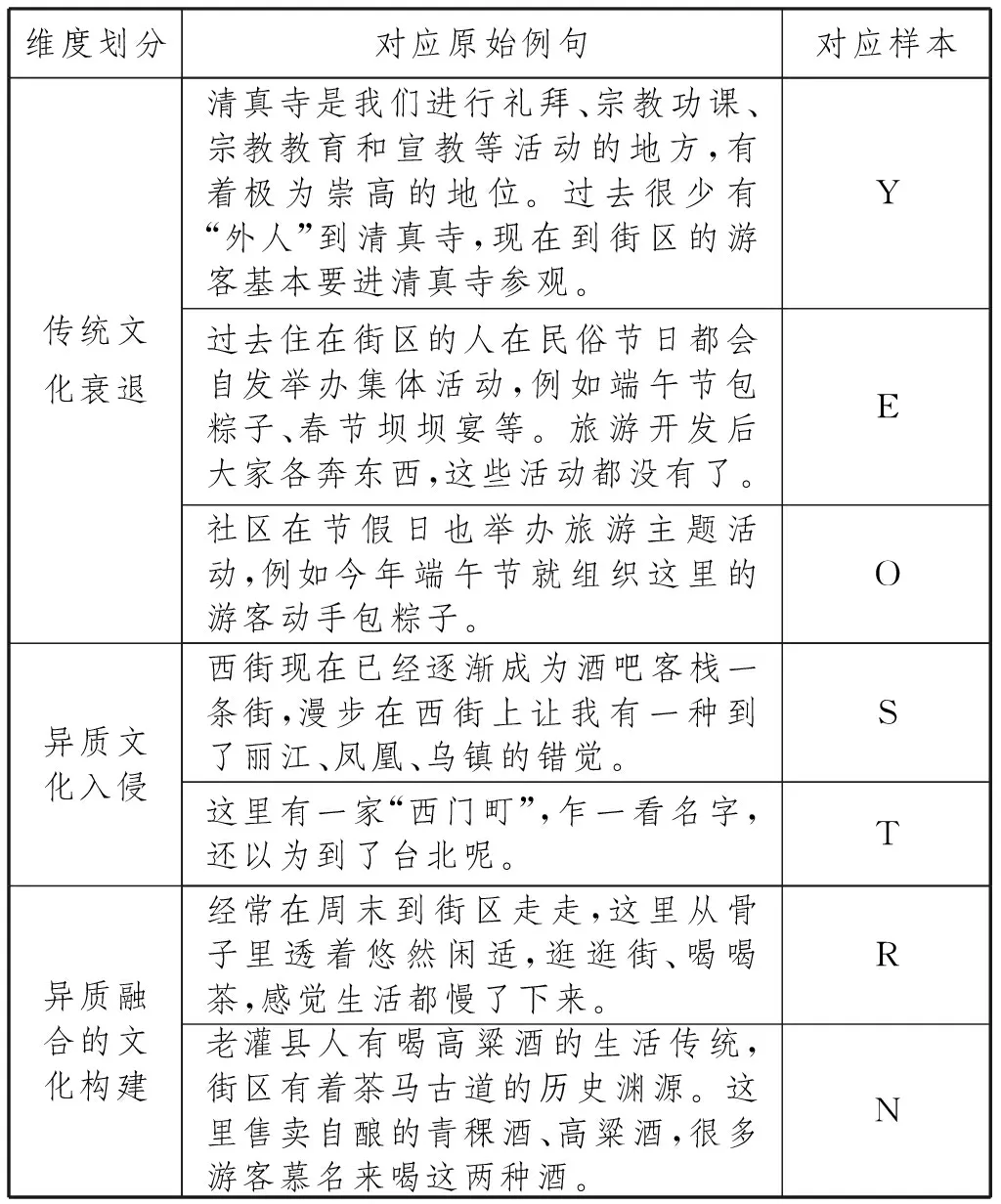

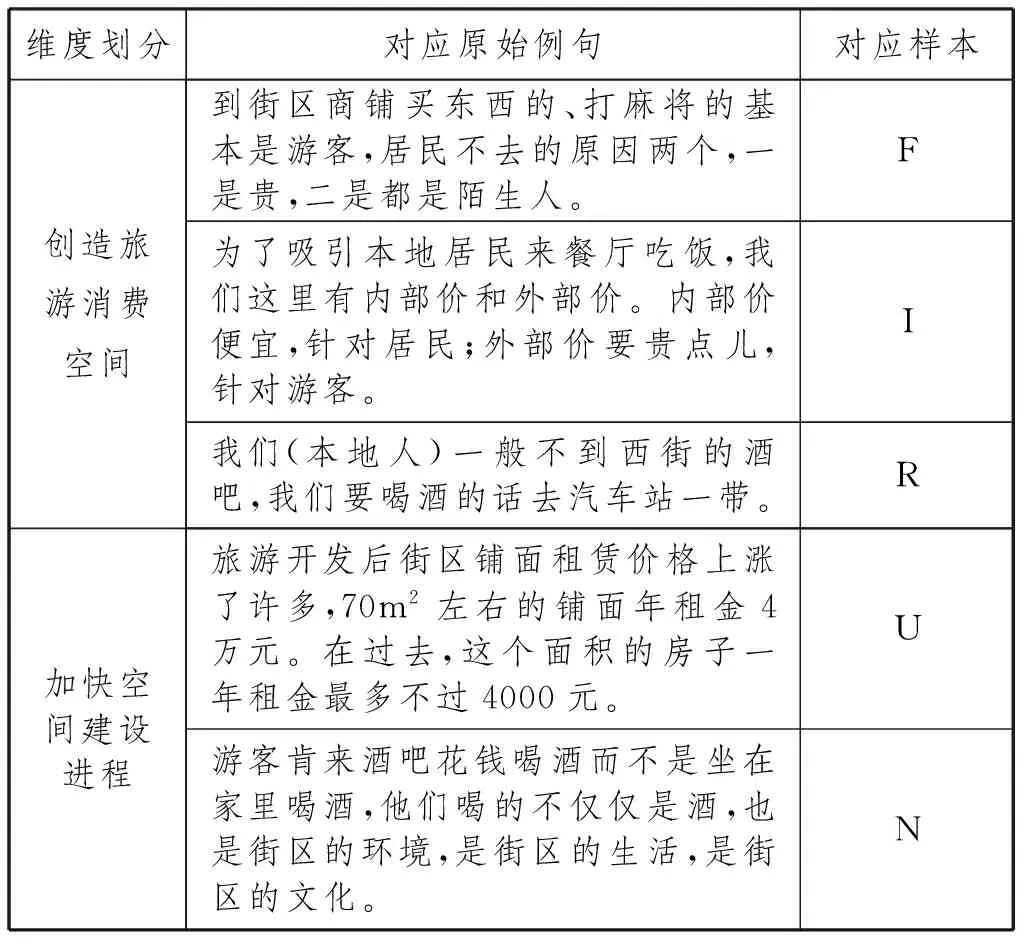

1.傳統文化的衰退

傳統文化因受到功利主義和外來文化的沖擊,無疑會式微,甚至衰退。旅游開發前都江堰西街歷史街區多代同堂的聚居方式,讓知足常樂、悠然閑適、尊老愛幼等文化傳統與社會道德較好地嵌合于街區的表征空間。隨著旅游開發,街區居民的外遷破壞了傳統文化土壤與其環境的聯系。街區部分傳統文化的符號也在旅游開發中面臨規劃者與游客的審視,成為“附和他者的口味、依附性極強的旅游符號”[12]。如南街的清真寺曾是穆斯林聚集禮拜的重要場所,如今在旅游開發中也同時成為街區游客參觀的“景點”(見表3)。

2.異質文化的介入

文化符號是高度濃縮的文化表征,規劃師善于以物質空間為基底、以精神符號為介質,通過文化編碼賦予文化意義以表征性,并構建出具有消費價值的表征空間。通過旅游開發,以西門町、coco都可、上海故事等為代表的外來品牌酒吧、港式甜品、臺式飲品等商鋪紛紛入駐都江堰西街歷史街區。政府、規劃師等在旅游開發中對“把西街打造為能與麗江酒吧文化媲美的休閑娛樂之地”的街巷功能定位,以及游客對西街“是酒吧文化一條街”的形象認知,無不是異質文化在街區表征空間的投射,隱喻著異質文化對街區傳統文化的滲透(見表3)。

表3.都江堰西街歷史街區空間表征的再生產

3.異質文化融合的文化構建

文化的再生產過程也是文化表征形象逐漸形成、塑造、定型的過程。旅游開發在推動異質文化塑造都江堰西街歷史街區表征空間的同時,也創造出新的文化形式和相應的空間符號表達。例如,遍布街區的咖啡、酒吧、甜品、餐廳等休閑空間,根植于街區居民“散淡”“悠閑”的“文化內里”,而賦予休閑文化以“當下意義”。傳統街區的藏、羌、回等民族文化也以新的形式得到展示。如西街39號就里酒吧,在設計上提取藏羌文化符號,在酒品開發中呈現民族傳統。因此,通過異質融合的文化構建,旅游開發“再生產”出街區新的“時代文化”。

(三)街區的空間實踐

1.空間主體及其角色的變更

空間生產的主體,指參與空間生產實踐,能夠做出影響空間生產關系的人或組織。旅游開發導致都江堰西街歷史街區空間經歷了從單一居民主體,到政府、游客、旅游經營者等多元主體參與空間生產的主體轉變。伴隨建設資本介入、經營進入、居民外遷、游客涌入,街區居民原有的生活場所與場景被轉化為空間生產的“原材料”,居民也從旅游發展前街區空間生產的主體向今天的客體角色轉變,并因沒有手握權力與資本而最終淪為旅游空間生產的依附者(見表4)。

表4.都江堰西街歷史街區的空間實踐

2.空間主體社會關系的轉變

都江堰西街歷史街區旅游開發在“解構”街區社會空間的同時,也“再生產”著空間主體間的社會關系。隨著街區生產空間與生活空間相鄰狀態的打破,原社會結構中的“血緣”、“親緣”紐帶也被切斷(見表4)。政府、居民、經營者等主體間的商業關系,游客與服務者之間的消費關系,很快演變為維系街區社會結構的“業緣”紐帶。同時,伴隨多元主體參與街區空間生產的是街區空間主體社會關系的“異質性生產”。街區空間主體通過形成“服務—消費”與“競爭—合作”的社會關系,在旅游開發中謀取優勢資源并實現其自我利益。

四旅游開發影響下都江堰西街歷史街區空間再生產的動力

2008年到2015年期間,都江堰西街歷史街區完成了旅游基礎設施建設,最終走上旅游發展的道路。與桂林西街、云南麗江、江南周莊等歷史街區選擇旅游道路更多基于對歷史文化資源利用或對旅游消費者訴求回應相比,都江堰西街歷史街區空間的演變動力更多體現在由突發性事件(如地震)帶來重建的制度安排,這種權力作用于空間再生產而產生的動力不僅投影到“制度—政治”層面,也貫穿著“社會—經濟”層面與居民的日常生活層面。

(一)權力作用于“制度—政治”層面

1.制定法律政策

都江堰西街歷史街區旅游開發是在系列法律政策調控下進行的。國務院于2008年6月發布《汶川地震災后恢復重建條例》,提出“調整定位”、“凸出特色”、“重建旅游”總體要求,是都江堰西街歷史街區旅游開發的政策依據。成都市政府在2008年11月下發《關于5·12地震災后城鎮居民住房重建的實施意見》,明確居民住房異地置換、原址重建等產權變更方式。基于上述政策與《中華人民共和國城鄉規劃法》等法律,都江堰市政府也相繼出臺系列政策以管控歷史街區旅游開發,實現預期目標。這種政策工具的有效運用是歷史街區空間有序生產和再生產的重要保證。

2.編制規劃文本

規劃一直以來是政府參與城市空間生產的重要手段,是空間、土地、歷史遺存等資源高效配置利用的導航儀,也是政府、規劃部門、評審中介和社會的智慧結晶和博弈產物。在都江堰西街歷史街區旅游開發中,各類規劃從兩個層面著力于街區的空間實踐。在宏觀層面,土地規劃決定著土地資源的利用方式,由此操控了街區物質空間的再生產。在微觀層面,各類旅游規劃通過設定旅游設施與產品,決定著街區旅游產業的空間分布與生產秩序[13];各類城市建設規劃更是直接對街區建設的空間結構、尺度與風貌做出操作性規定。政府作為各類規劃審批、許可證發放等行為主體,由此直接控制和左右著街區空間實踐的過程與預期結果。

3.執行法律、政策、規劃

都江堰西街歷史街區旅游開發是在都江堰市政府、古城辦、城投公司、旅游局、規劃單位等多主體合力推動下的實施過程[14]51。其中,都江堰市政府提供街區旅游開發的政策依據,作為政府派出機構的古城辦負責街區建設的政策指導,政府控股的城投公司作為業主在古城辦領導下負責開發建設。除了城投公司是國有企業外,其余參與街區建設的均屬政府;街區旅游開發資金又全部來自國家。據此,“政府權力”+“國有資本”+與生俱來“關系資本”所構成的“利益鏈條”,在折射時任地方官員“形象工程”、“面子工程”等所扭結的隱形“價值鏈條”的同時,也構建起街區空間再生產過程中“權力”作用于“制度—政治”的行為邏輯(見表5)。

表5.“權力”作用于“制度—政治”層面

(二)資本作用于“社會—經濟”層面

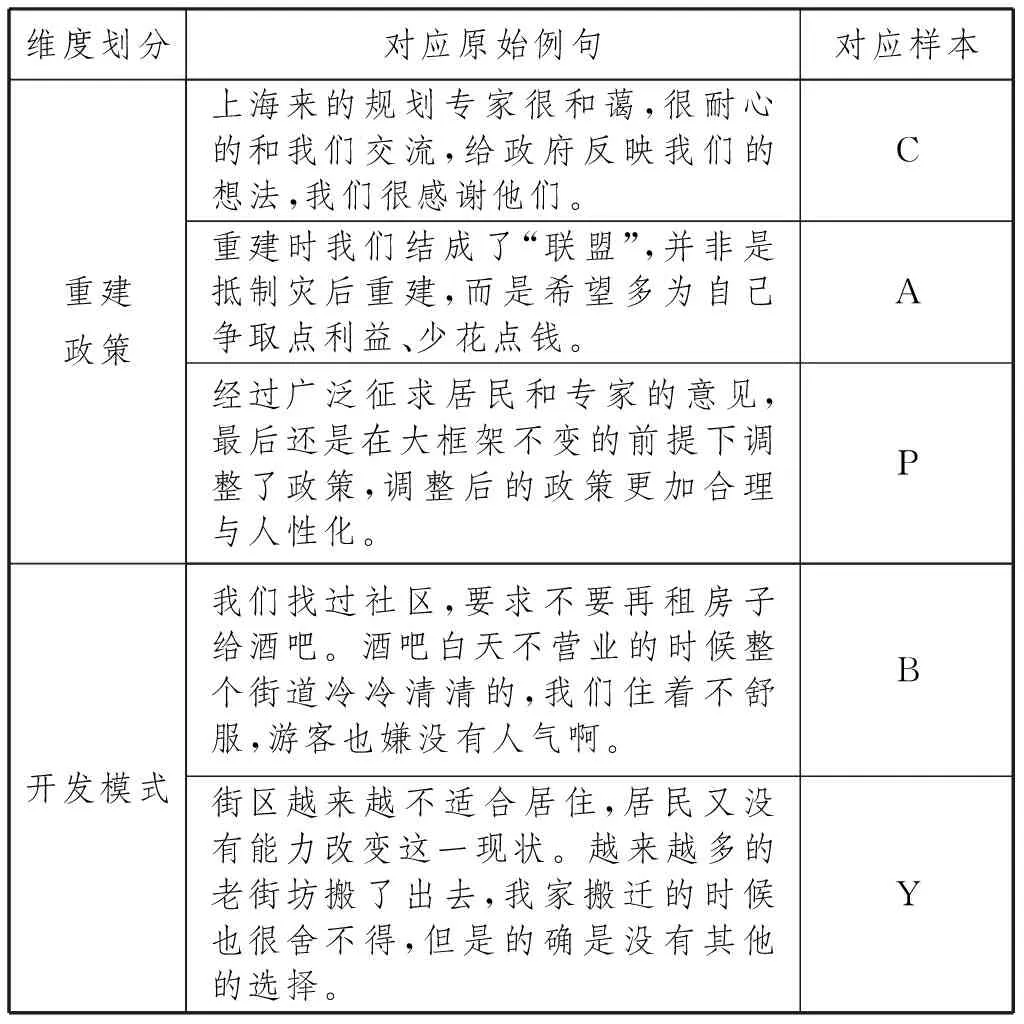

1.創造旅游消費空間

亞當·斯密曾認為,“消費是所有生產的唯一的終點和目的”[15]482。都江堰西街歷史街區的旅游開發,促使了其由傳統的居民區向有商業價值、旅游價值、文化價值的復合功能街區轉變。街區在重置整體功能的同時,也表現出消費空間的特征,各類商業消費場所隨處可見。除了旅游紀念品商鋪等傳統業態,有著異質文化符號的酒吧等新業態出現在街區,既強化了消費主義對街區空間的生產與控制,也提升了旅游產品體驗的愉悅性,還可以滿足不同消費群體的獲得感。旅游的消費邏輯開始在街區空間生產中主動創造游客的消費需求,資本透過消費,有力地主導了街區空間的生產和再生產。

2.加快空間再生產進程

對于空間建設與資本的關系,卡斯特爾斯認為,“政府投資主導空間更新,例如居住空間建設、城市環境改造、基礎社會建設等,其實是政府為社會提供的一種‘集體消費方式’”[16]。政府對都江堰西街歷史街區旅游開發投入巨資,打造街區旅游景觀,發展公共事業,修建并出租商鋪,不僅改善了街區的物質環境,也拉高了街區及周圍的地價,致使整個街區空間在旅游開發中成為直接的生產對象。街區在處處被貼上新的文化符號、打上各種商品烙印、服務于旅游消費市場的同時,也刺激了城市旅游地產市場,由此實現“再生產”中的不斷增值(見表6)。

表6.資本作用于“社會—經濟”層面

(三)居民在日常生活的“抵抗”

1.爭取政策空間

德塞圖把“分類、劃分、區隔”等視為統治者操控空間實踐的“戰略性”手段;將“創造機會、時間換空間”等視為空間使用者抵抗統治者的“戰術性”策略[17]165。都江堰西街歷史街區旅游開發一直伴隨著政府、居民對汶川震后重建政策的博弈。最初政策僅簡單規定按1200元/m2的標準給予自建補貼。對此,自建居民不僅“戰術性”地結成“聯盟”,以通過集體合作爭取更多利益機會,還積極配合規劃專家調研來尋求社會幫助。面對居民訴求,政府組織規劃專家與居民協商,并“戰略性”地“劃分”出“拆除”與“保護”兩種重建方式,對前一種情況給予1200元/m2補貼,后者共給予1400元/m2補助和獎勵。此外,政府還選擇寶瓶巷何家大院7戶居民作為自建試點,通過“區隔”后的“示范效應”,有效推進了重建順利開展。

2.抵抗旅游開放模式

表7.居民日常生活的“抵抗”

歷史街區旅游開發模式是其為了發展旅游而形成的一種可以直接運用、成形的開發體系,是街區基本形態與要素在旅游開發中的綜合體現。總體而言,都江堰西街歷史街區采用了功能置換模式,其核心是保留街區獨特文化內涵與特色建筑形態后進行功能置換,即將原有的居住等功能經過旅游開發置換成旅游商品銷售、酒吧、餐飲、住宿等功能[18]58。對于這種模式,居民認為功能置換后街區整體已不宜居:街區商鋪淡季關門、旺季營業,淡季蕭條、旺季嘈雜;西街酒吧白天關門、晚上營業,白天慘淡、旺季喧鬧。據此居民先是采取“積極抵抗”,要求政府限制酒吧、平衡淡旺季、有選擇性招商,但這種“微觀抵抗不能取代資本和制度的影響”[19]73,因此效果甚微。于是,居民出租住房后大量外遷,以此表達對非正義的空間生產與日益擴張的資本力量的“消極抵抗”(見表7)。

五結論與思考

研究發現,旅游發展作為現代化的一種生產方式,推動了都江堰西街歷史街區空間再生產的歷程。通過“空間實踐、空間表征、表征空間”三元空間生產的理論分析,街區表征的空間經歷了建筑景觀與風格這一符號層面的變遷;空間的表征經歷了傳統文化衰退、異質文化介入與異質融合的文化構建;在街區的空間實踐中,街區空間主體角色發生變更,社會關系出現轉變。這一結論無疑以空間生產理論拓展了既有旅游影響的研究視角,并以旅游影響城市街區空間再生產的實踐驗證和發展了空間生產理論的內涵和適用范圍。然而,旅游僅僅作為現代性的“一種”體現形式,在其背后交織著全球化所具有的資金流、信息流、物流、人口流等特點,衍生出新消費主義所主導的生產方式。這些后現代所表現出來的特征,決定了權力是都江堰西街歷史街區空間產生的根本驅動力。都江堰西街歷史街區空間生產的過程、動力和影響,正是這種特征的實踐和充分體現。本研究進一步將未來的關注點引向如何協調好城市歷史街區旅游發展中權力、資本、居民之間的生產關系,以及如何在城市歷史街區旅游開發中謀求空間正義的問題。這些問題涉及到未來中國城市化進程與旅游發展的價值取向,需要在空間生產理論指導下繼續得到關注與探討。

參考文獻:

[1]郭凌,王志章.歷史文化名城老街區改造中的城市更新:問題分析與對策建議[J].四川師范大學學報(社會科學版),2014,(7):61-68.

[2]包亞明.游蕩者的權力[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

[3]潘澤泉.當代社會學理論的社會空間轉向[J].江蘇社會科學,2009,(1):27-33.

[4]楊慧.馬康納(Nean Mac Cannell)及現代旅游理論[J].思想戰線,2005,(1):97-101.

[5]宋捷.淺析歷史街區更新型RBD與城市CBD的有機互動——以成都大慈寺歷史街區更新規劃為例[J].現代城市研究,2011,(1):39-43.

[6]孫利坤.歷史街區文化旅游開發初探——以長江路歷史街區為例[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2014,(S1):117-121.

[7]SAARINEN J. Local Tourism Awareness: Community Views on Tourism and Its Impacts in Katutura and King Nehale Conservancy, Namibia[J]. Development Southern Africa, 2010,(5):713-724.

[8]李小敏.國外空間社會理論的互動與論爭——社區空間理論的流變[J].城市問題,2006,(9):89-93.

[9]LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing,1991.

[10]四川省灌縣志編纂委員會.灌縣志[M].成都:四川人民出版社,1991.

[11]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000.

[12]郭文,王麗.文化遺產旅游地的空間生產與認同研究——以無錫惠山古鎮為例[J].地理科學,2015,(6):708-716.

[13]景秀艷,TIMOTHY, TYRRELL.權力關系、社區空間與鄉村旅游利益獲取——基于福建省泰寧縣五個鄉村社區的實證研究[J].旅游科學,2012,(5):20-29.

[14]寇懷云.都江堰西街歷史街區保護性重建的多維度研究[D].上海:同濟大學,2010.

[15]〔英〕斯密.國富論[M].謝宗林,李華夏譯.北京:中央編譯出版社,2011.

[16]葉超,柴彥威,張小林.“空間的生產”理論、研究進展及其對中國城市研究的啟示[J].經濟地理,2011,(3):409-413.

[17]〔法〕米歇爾·德塞圖.日常生活實踐(1):實踐的藝術[M].方琳琳,黃春柳譯.南京:南京大學出版社,2009.

[18]張萍.上海歷史街區旅游開發模式研究[D].上海:上海師范大學,2012.

[19]FOUCOULT M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison[M]. Translated by A. Sheridan. London: Allen Lane,1999.

[責任編輯:鐘秋波]

Space Reproduction of Historical Street under the Influence of Tourism:from the Perspective of Henri Lefebvre’s Space Production Theory

GUO Ling1, WANG Zhi-zhang2,CHEN Dan-dan1

(1.College of Tourism, Sichuan Agricultural University, Dujiangyan, Sichuan 611830;2.School of Economics and Management, Southwest University, Beibei, Chongqing 400715, China)

Abstract:Based on Henri Lefebvre’s Space Production Theory, this paper combs the changing of West Historical Street of Dujiangyan diachronically, and analyzes the whole process and impetus of reproduction of West Historical Street of Dujiangyan from historic and cultural perspectives. Research shows that the space reproduction of West Historical Street reflects not only residents’ resistance under power, capital and daily life context, but also forms the impetus of historical changing and space reproduction at background of tourism development. Internal motivation and external influences of such space reproduction can be very helpful in inheriting positive cultural memories, negotiating relationship between protection and exploration in the innovation and developing process of urban historical streets in other cities in China.

Key words:tourism; urban historical streets; space reproduction; west historical street of Dujiangyan; Henri Lefebvre’s Space Production Theory

收稿日期:2016-01-12

基金項目:本文得到國家社科基金青年項目“鄉村旅游開發與生態友好型農業發展的協同路徑研究”(14CSH049)及國家旅游局旅游業青年專家培養計劃“我國西部地區旅游社區治理路徑與保障機制研究”(TYEPT201447)的支持。

作者簡介:郭凌(1981—),女,四川成都人,管理學博士,四川農業大學旅游學院旅游管理系副教授、碩士生導師,研究方向為旅游社會學; 王志章(1956—),男,湖北當陽人,管理學博士,西南大學經濟管理學院教授、博士生導師,研究方向為城市社會學; 陳丹丹(1995—),女,重慶萬州人,四川農業大學旅游學院旅游管理專業本科生,研究方向為旅游管理。

中圖分類號:F592.99

文獻標志碼:A

文章編號:1000-5315(2016)04-0053-08