莫高窟窟區微氣候環境研究

柴宗香 牛賀強

內容摘要:通過實測對比莫高窟六種不同下墊面對窟區微氣候環境的影響,分析研究表明:窟前綠化采用滴灌形式的喬木林帶效果最佳;微氣流帶走了水汽,使0.2m以下區域的絕對濕度值偏低;沙地與戈壁的空氣絕對濕度與溫度關系不大;草坪與地被植物更換成沙地灌木,既節約水源又不影響其降溫效果。研究驗證了莫高窟綠化對窟區微氣候環境的緩沖作用,并提出了窟區景觀綠化的合理建議。

關鍵詞:莫高窟;下墊面;微氣候;現場測試

中圖分類號:P901 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)03-0117-07

Abstract: This research is a comparative analysis on the influence of six different underlying surfaces on the micro-climate environment of Mogao Grottoes by in-situ test. The results are as follows: for the trees in front of the caves, the best environmental effect can be achieved by drip irrigation; micro airflow takes away water vapor, which lowers the absolute humidity of areas under 0.2 meters; the absolute humidity of sand and Gobi has little relationship with air temperature; and finally, water consuming grass plots should be replaced with local sand shrubs that can save water and will not influence cooling effects. This research has preliminarily verified the buffer effect of reforestation on the micro-climate environment of the Mogao Grottoes, and subsequently puts forward suggestions for further landscaping efforts.

Keywords: Mogao Grottoes; underlying surface; micro-climate environment; in-situ test

0 引 言

莫高窟地處敦煌盆地東南緣,東鄰三危山,西接鳴沙山,在大尺度荒漠和戈壁背景基質上依水而建,為典型的綠洲景觀。由于荒漠、戈壁、綠化等不同下墊面影響著空氣中的物理特性,莫高窟綠洲形成其特有的微氣候環境。這種微氣候環境與窟內的微氣候環境之間有著極強的聯動性[1-5],是引起文物劣化的重要因素[6]。張強等[7-8]對敦煌綠洲及周圍沙漠戈壁的陸面湍流特征、綠洲邊緣內外的水汽輸送特征進行了分析;部分學者 [9-11]對綠洲、戈壁和沙漠三個不同下墊面夏季輻射和地表能量收支及閉合特征進行時空對比分析,但這些研究綠洲測點僅為農田,測試結論相對宏觀。李紅壽等[12-13]、秦全勝等[14-15]直接或間接證明莫高窟的地形地貌、水系統、植被等環境因子對窟區溫濕度有重要影響;馬淑靜[16]對窟區綠化的溫濕度做了簡單分析,但其測點較少,不能有效解釋下墊面溫濕度的變化規律。基于上述不足,本文著重對比窟前廣場、喬木林帶、戈壁、沙地、喬木+草坪、沙地灌木等六種下墊面的微氣候環境,初步驗證莫高窟綠化對窟區微氣候環境的緩沖作用,指出合理的綠化形式,并為后期莫高窟景觀微氣候參數化設置提供模擬依據。

1 測試方案

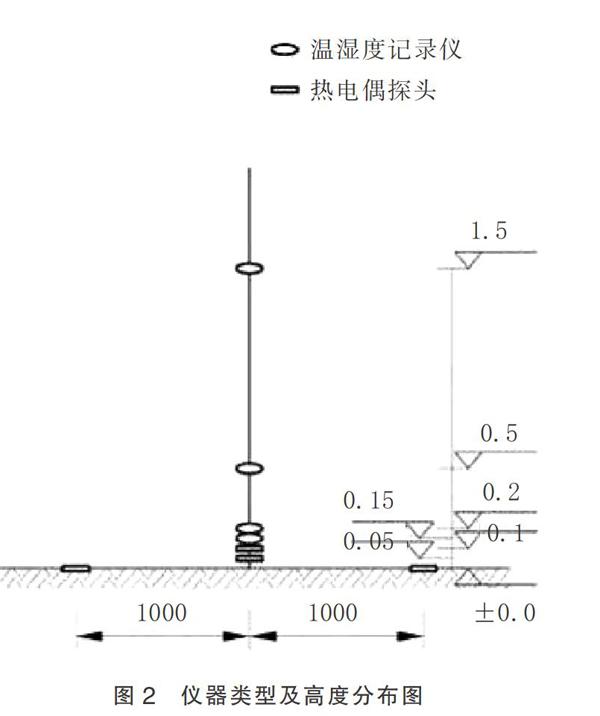

本次測試選用儀器為臺灣群特熱電偶center309共2臺合計8個探頭及美國HOBO溫濕度記錄儀U-23-001共計8個。熱電偶探頭及溫濕度記錄儀分別用通風百葉箱(外貼鋁箔膠帶)罩住,防止陽光直射。

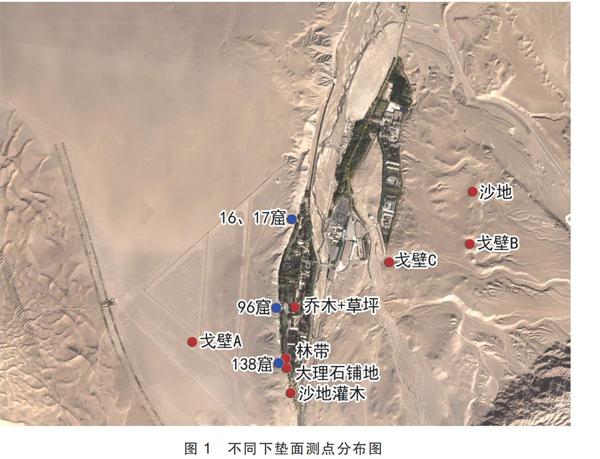

本次測試為24h連續加密觀測,測試時間從2015年9月21日開始到2015年9月30日截止,觀測地段選在莫高窟窟區及周邊小部分沙地范圍,測試對象為窟前廣場、林帶、戈壁、沙地、喬木+草坪、沙地灌木等六種不同下墊面(圖1),測試內容為地表溫度及不同高度(2m及以下)的空氣溫濕度。測試共分六輪,每輪兩組,每組各一臺熱電偶(4個探頭)及4個溫濕度記錄儀,布點方式為梯度法(圖2),測點位置以現場布點狀況為準。測試間隔為15min/頻次。

2 測試結果分析

2.1 各觀測點溫濕度分析

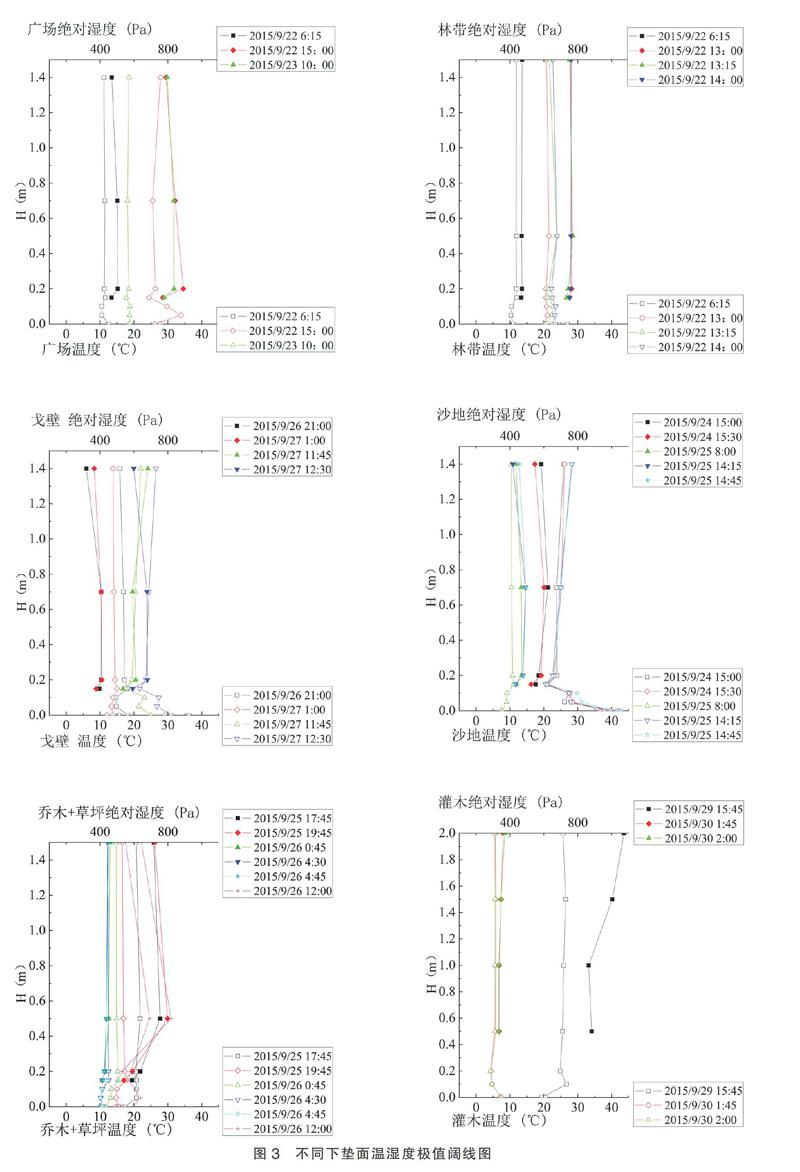

基于地表與空氣的熱交換過程主要集中在距地0.2m以下的區間(圖 3),從分析熱量交換的角度出發對0.2m處的空氣溫度與地表溫度進行比較。由于第96窟窟前廣場草坪修剪高度均低于0.05m,這里取0.05m處溫度為草溫[17]。1.3m高的沙地灌木在0.5m和0.2m處溫度出現明顯的分層現象,這里取0.2m處溫度為灌木溫度。為直觀解釋大氣中的水汽與溫度的變化關系,本文將不同高度處的空氣相對濕度換算為絕對濕度值。測試結果如下:

(1)在研究地表溫度對空氣溫度的影響中發現:窟前廣場上午對0.2m處空氣有降溫作用,下午及夜間為增溫;林帶、戈壁、沙地等三種下墊面對0.2m處空氣白天為增溫作用,夜間為降溫;喬、草結合的綠化形式(0.05m處草溫)對0.2m處空氣無論何時均有降溫作用;沙地灌木(0.2m處灌木溫度)對0.5m處空氣在午后及夜間均有降溫作用。

(2)在研究空氣溫度與絕對濕度的極值闊線(圖3)中發現:無論何時,0.15m處空氣絕對濕度均小于0.2m處空氣絕對濕度;0.2m處與0.15m處溫差越大,這兩處的絕對濕度差值越大,溫差越小,絕對濕度差值越小。初步推測這種現象是由于溫度差引起的微氣流帶走了該區域的水汽,使其絕對濕度降低。

(3)在研究空氣溫度與絕對濕度的變化趨勢(圖4)中發現:窟前廣場、滴灌喬木林帶、喬木+草坪、沙地灌木等四種下墊面的絕對濕度與溫度呈正相關;沙地與戈壁的絕對濕度與溫度關系不大。沙地與戈壁表面過于干燥,即使溫度再高,地表蒸散量有限,其潛熱過程可以忽略,地表面熱量平衡過程中感熱通量占絕對優勢。這也是沙地與戈壁晝夜溫差較大的主要原因。

2.2 不同下墊面溫濕度比較

基于1.5m處空氣溫度對人體的熱舒適影響較大,且0.2m—1.5m處溫度波動不大,這里選擇各下墊面地表溫度與1.5m(部分測點為1.4m)處空氣溫度進行比較。六輪測試中:窟頂戈壁23日23:15—24日14:15數據缺失,窟前喬木林帶24日5:30-24日9:15數據缺失;29日日間晴、夜間有雨、30日早晨有降雪,故而認為沙地灌木與戈壁C測點的有效數值從29日14:00開始,29日23:45截止;其余四輪測試時間均超過24h。測試結果如下。

(1)與戈壁C同等高度處的溫度相比,1.3m高的沙地灌木分別在地表位置、0.1m和0.2m處降低了2.8℃、0.8℃和0.7℃,而對0.5m及以上的空氣溫度基本無影響;沙地灌木0.5m處與0.2m處空氣溫度出現明顯的分層現象(圖5),兩者相差1.5℃左右;沙地灌木絕對濕度均高于戈壁,這與灌木的蒸騰作用有關。

(2)不考慮沙地灌木:喬木+草坪溫度最為穩定,空氣絕對濕度高但波動幅度大;林帶溫度相對穩定,絕對濕度的平均值大于窟前廣場,波動幅度則小于窟前廣場;戈壁與沙地的晝夜溫差大,絕對濕度接近,戈壁絕對濕度波動幅度大于沙地(圖6)。可見,莫高窟水系統的潛熱交換過程使莫高窟窟區溫度趨于穩定。

3 結 論

測試研究表明窟區綠化對保護區整個賦存環境的過渡緩沖作用,得出結論如下:

(1)莫高窟水系統的潛熱交換與喬木的遮陰、擋風作用共同決定了喬、草結合的綠化形式最利于窟區微氣候環境趨于穩定,但從節水及防止窟前林帶灌溉水測滲的角度[12-15]出發,窟前綠化采用滴灌形式的喬木林帶效果最佳。

(2)各下墊面與空氣交換過程主要集中在0.2m以下的區域,且0.15m處空氣絕對濕度始終小于0.2m處空氣絕對濕度。初步推測這種現象是由于該區域較大的溫度差形成了微氣流帶走了該區域的水汽所致。

(3)沙地與戈壁的絕對濕度與溫度關系不大,其余四種下墊面與溫度呈正相關。沙地與戈壁表面過于干燥,潛熱過程可以忽略,這也是沙地與戈壁晝夜溫差較大的主要原因。

(4)喬木+草坪與沙地灌木對空氣均有降溫作用,但沙地灌木的需水量明顯少于喬木+草坪,且沙地灌木的降溫效果可影響至距地0.2m(草坪為0.05m)左右的位置,建議將需水量較高的草坪與地被植物更換成本土沙地灌木,既能節約水源,又不影響其降溫效果。

參考文獻:

[1]王江麗,閆增峰,王旭東,等.莫高窟自然通風測試研究[J].敦煌研究,2015(8):30-35.

[2]王江麗,閆增峰,王旭東,等.敦煌莫高窟洞窟自然通風實驗研究[J].西安建筑科技大學學報(自然科學版), 2015(11):296-299.

[3]王江麗,閆增峰.強降雨天氣下的莫高窟洞窟環境調控方案初步研究[J].建筑與文化,2014(3):62-65.

[4]尚瑞華,閆增峰,王江麗.敦煌莫高窟區景觀微氣候調節技術研究[J].云南建筑,2014,增刊:296-299.

[5]李哲偉.莫高窟洞窟前室對窟內熱濕環境調控機理研究[D].西安:西安建筑科技大學,2014.

[6]張正模.環境監測系統在莫高窟保護與利用中的建立[D].蘭州:蘭州大學,2012.

[7]張強,周毅.敦煌綠洲夏季典型晴天地表輻射和能量平衡及小氣候特征[J].植物生態學報,2002,26(6): 717-723.

[8]張強,衛國安,黃榮輝.西北干旱區敦煌戈壁局地陸面過程野外試驗研究[G]//青藏高原與西北干旱區對氣候災害的影響.北京:氣象出版社,2003.

[9]胡隱樵,奇躍進,楊選利.河西戈壁(化音)小氣候和熱量平衡特征的初步分析[J].高原氣象,1990,9(1):113-119.

[10]單機坤,呂世華,奧銀煥,等.沙漠綠洲不同下墊面夏季能量收支對比分析[J].干旱區地理,2008,31(3): 355-363.

[11]鄒基玲,侯旭宏,季國良.黑河地區夏末太陽輻射特征的初步分析[J].高原氣象,1992,11(4):381-388.

[12]李紅壽,汪萬福,張國彬,等.水系統對莫高窟小氣候的影響[J].敦煌研究,2009(3):110-113.

[13]李紅壽.用耗散結構理論對莫高窟園林用水的分析[J].生態學報,2006,26(10):3454-3462.

[14]秦全勝,鄭彩霞,汪萬福,等.敦煌莫高窟窟區樹木蒸騰耗水量的估算[J].敦煌研究,2002(4):97-101.

[15]秦全勝.莫高窟窟區主要綠化樹木水分關系研究[D]. 北京:北京林業大學,2003.

[16]馬淑靜.敦煌莫高窟區綠化現狀及對文物的影響研究[D].蘭州:蘭州大學,2014.

[17]中國氣象局.地面氣象觀測規范[M].北京:氣象出版社,2003:11.