基于像元尺度的移民區資源承載力評價模型及應用

——以寧夏紅寺堡區為例

郭慧秀,賈科利

(寧夏大學資源環境學院,寧夏銀川 750021)

?

基于像元尺度的移民區資源承載力評價模型及應用

——以寧夏紅寺堡區為例

郭慧秀,賈科利*

(寧夏大學資源環境學院,寧夏銀川 750021)

摘要[目的]利用GIS技術從社會經濟發達度和可利用資源兩方面構建基于像元尺度的資源承載力綜合評價模型。[方法]監測局部區域的資源承載力狀況并分析空間變化趨勢,以紅寺堡區為例研究其資源承載力狀況。[結果]紅寺堡區資源承載力存在明顯的區域差異,中部地區承載力較高,南部地區承載力較低,符合紅寺堡區資源開發與利用現實狀況。[結論]基于像元尺度的資源承載力評估模型能夠將評價單元細化到像元尺度,有利于彌補傳統評價方法無法反映區域內部異質性的不足。

關鍵詞移民區;像元尺度;資源承載力;紅寺堡區

資源承載力是區域資源占有與利用、供給與需求關系的定量表達,是人類生存與發展的基礎[1-3],黨的十八大報告將資源安全提升到國家戰略,納入小康社會建設總體布局。在全國總體生態功能區劃中,西北生態脆弱移民區地處草原生態系統和荒漠生態系統的過渡區域,有限資源與持續移民遷入之間的矛盾日益突出,資源承載力成為衡量移民區人口基本生存和發展支撐能力的重要指標[3]。因此,開展生態脆弱移民區資源承載力狀況準確客觀的評估對推動區域資源可持續利用、保障移民區經濟社會可持續發展具有重要的理論和現實意義。目前,學術界圍繞區域資源承載力綜合評估開展了較為廣泛的討論,方法集中在利用統計數據通過數學方法做以行政區劃為單位的平均值評價:段新光等[4]應用模糊綜合評判模型評價了新疆水資源承載力的現狀平均值變化;王長健等[5]利用改進的相對資源承載力模型對塔里木河流域從行政區劃單位對42個區縣的相對資源承載力進行了比較;周亮廣等[6]利用主成分分析和熵值結合的方法對貴陽市水資源承載力的區域綜合得分和今后發展進行了預測;此外,徐朗等[7]、姜秋香等[8]、張軍等[9]、周亮廣等[10]分別利用熵值法、層次分析法、生態足跡法對江蘇省、三江平原、疏勒河流域和貴陽地區的資源承載力現狀進行了行政單元平均值評估。縱觀以往研究,雖然視角不同,量化方法各異,但均以行政區為評價單位進行了深入的研究,從而使移民區資源承載力評價單元細化研究具有一定的科學實踐意義。筆者利用GIS技術,建立社會經濟-資源綜合評價模型,探索以像元為評估單位的資源承載力評價模型,并以寧夏紅寺堡區為例進行實證分析,旨在為移民區資源承載力定量評估工作提供新的思路和方法。

1資源承載力評價模型

移民區資源承載力評價綜合模型由社會經濟發達度模型和可利用資源評估模型2部分組成。其中,社會經濟發達度包括人口聚集度和經濟發達度2個評價指標,可利用資源包括可利用土地資源和可利用水資源2個評價指標,評價指標體系見圖1。

1.1社會經濟發達度模型

1.1.1人口集聚度評價模型。人口集聚度模型用來評價研究區人口的集聚程度,人口集聚程度越高社會經濟越發達,反之發展程度越低。

(1)人口集聚度模型。人口集聚度(Population Concentration,PC)主要考慮研究區的人口密度和流動強度2個指標。人口密度(Population Density,PD)是指研究區內單位面積居住的常住人口數量,流動強度(Flow Intensity,FI)是指研究區內移民的遷入遷出狀況。構建人口聚集度模型,并進行歸一化處理:

PC=PD*FI

PC1=(PC-PCmin)/(PCmax-PCmin)

(1)

(2)技術計算過程。①人口密度。人口密度體現區域人口的聚集程度,由于人口的分布是以村莊、鄉鎮為聚居中心,距離村鎮中心越近密度越大,且居民點是漸變而非離散,所以利用網格技術將研究區劃分為若干等面積的網格,以每個網格為計算中心,利用核函數密度制圖的方法,對研究區進行圓形搜索。②流動強度。移民區村鎮行政邊界變化快,不能以某年行政區劃作為計算對象,所以利用網格技術將多年人口變化數據以當年的行政中心進行離散點插值,使每一個像元都具備多年人口變化數據,并利用柵格計算功能計算出網格的人口變化強度。

圖1 資源承載力指標體系Fig.1 The index system of resource carrying capacity

1.1.2經濟發達度評價模型。

(1)經濟發達度模型。經濟發達度(Economically developed Level,EDL)反映研究區經濟的發展水平狀況,通過經濟水平(Economic Level,EL)、區位優勢(Location Advantage,UI)以及交通密度(Traffic Density,TD)疊加運算并進行歸一化處理。

(2)技術計算過程。①經濟水平。是指研究區經濟總量與人口數量的比值,一般利用行政區劃進行平均值運算導致整個區域的經濟水平不連續。所以,該研究采用克里金柵格插值技術,以鄉村的平均經濟數據進行插值生成一個以像元為單位的連續表面。②區位優勢。區位優勢(UI)是指區域社會經濟發展的位置優勢,隨著距經濟中心距離增加而逐漸下降,經濟發達程度隨之下降[11-12]。但由于同一區域可能處于幾個經濟中心的影響之下,存在疊加影響,所以要利用GIS的距離制圖功能計算網格距每一個經濟中心的距離,再對這些數據進行疊加,建立區位優勢度模型和歸一化處理:

UI=∑g(x)

g(x)=ax+max

UI1=(UI-UImin)/UImax-UImin)

(2)

式中,g(x)表示計算單元距經濟中心的距離,a(a<0)表示經濟中心影響度衰減系數,隨距離增加而減小。MAX代表經濟中心的賦值,經濟水平越高賦值越大。UI1是歸一化之后的區位優勢度。

(3)交通密度。交通密度(TD)是指研究區內交通網(鐵路、公路、水路)的密集程度以及通達性,交通線路越密集代表該地通達性越好,經濟發展水平越高。利用GIS技術的密度制圖功能,建立研究區交通路線的矢量圖數據庫,以一定距離R為半徑進行搜索,將搜索到的所有交通線路長度之和相加,即該網格的交通網密度。建立交通密度計算模型,并進行歸一化處理:

TD=L/S

TD1=(TD-TDmin)/(TDmax-TDmin)

(3)

式中,L代表研究區內所有交通線路的長度之和,S為以R為搜索半徑的搜索單元的面積,TD1是歸一化之后的交通密度。

1.1.3社會經濟發達度評價模型。采用平方根的方法計算在人口聚集度和經濟發達度共同影響下的研究區社會經濟發展狀況。建立社會經濟發達(Socio-Economic Capacity,SEC)評價模型,并進行歸一化處理:

SEC1=(SEC-SECmin)/(SECmax-SECmin)

(4)

利用GIS中的柵格運算進行模型的運算,得到研究區社會經濟承載力評價結果,并將最后的結果進行歸一化和重分類。

1.2可利用資源狀況評價模型

1.2.1可利用土地資源評價模型。根據《全國主體功能區劃》[13-15]中技術規程規定,可利用土地是指研究區內為社會經濟發展而開發或者繼續利用的土地,不包括研究區內已經被開發利用的土地。其中,適宜建設用地面積不包括不適宜利用的坡度、海拔高度、水體荒漠戈壁區域和退耕還林還草區域[16-18];已利用建設用地面積包括研究區已被開發的城鎮建設用地、居民點用地、基本農田建設用地、工礦用地、交通建設用地等用地類型[19-20]。構建可利用土地資源評價(Land supporting Capacity,LC)模型:

LC=AL-UL-BF

LC1=(LC-LCmin)/(LCmax-LCmin)

(5)

式中,AL表示研究區適宜建設用地面積,UL表示已有建設土地面積,BF表示基本農田建設用地面積。

(2)技術計算流程。①適宜坡度、高度提取。利用數字高程模型(DEM)提取研究區坡度分級圖和高程分級圖,將研究區坡度按照<4°、4°~8°、8°~15°、15°~25°、>25°分為5個等級,同時將研究區高度按照<1 300、1 300~1 800、1 800~2 000、2 100~3 000、>3 000 m分為5個等級,并分別賦值為1、2、3、4、5。利用GIS提取25°以下和高度3 000 m以下的研究區區域,進行交集疊加運算作為后期運算的底圖。②自然保護區面積提取。利用研究區有關自然保護區域劃分圖,通過GIS矢量工具建立自然保護區的矢量數據庫,并進行柵格化處理并賦予較低的值。③用地類型提取。利用ERDAS軟件監督分類,將研究區內土地分為林地、草地、水域、建設用地、農田、荒漠和交通道路建設7個土地利用類型,并結合研究區實際的用地現狀圖以及Googleearth實景觀測對分類結果進行驗證。④基本農田面積。根據我國《省級主體功能區區劃分技術規程》規定,基本農田是指研究區內部適宜建設用地中的耕地面積,基本農田面積=(適宜建設用地內)耕地面積*β(β取0.8)。⑤通過GIS疊加運算保證可利用土地坡度小于25°,高度小于3 000 m,且適宜建設不含基本農田的土地類型,最后與自然保護區面積進行疊加融合,生成可利用土地資源分布。

1.2.2可利用水資源評價模型。可利用水資源是指研究區內可供經濟社會發展利用的水資源量,體現水資源對本地可持續發展的有效支撐能力。綜合考慮研究區水資源總量、水網密度以及像元距水源地的距離3個影響因素。

(1)可利用水資源評價模型。由于研究區可利用水資源(Available water Resources,AW)包括水資源總量(Water resources,WR)、水網密度(Water network Density,WN)、水源可獲得性(Water source Distance,WD)3個正向評價指標,所以建立基于以上3個指標的可利用水資源評價模型,并進行歸一化處理。

AW1=(AW-AWmin)/(AWmax-AWmin)

(6)

(2)技術計算流程。①水資源總量。由于水資源總量來源于統計數據,若按照行政區計算平均值的結果是離散非連續的,為方便運算以采樣點為中心進行插值運算,使每一個像元都擁有不同的值參與后期運算[21-22]。②水源可獲得性。水源可獲得性指評價單元距離水源地的遠近,隨距離增加獲取水資源能力下降。由于距離水源地1 km的范圍之內,農業灌溉和生產生活用水可以獲取,利用研究區DEM和GIS水文分析工具求研究區河流數據并進行矢量化處理后建立河流1km緩沖區柵格,再計算像元距離水源地的距離后標準化。③水網密度。評價區域的水網密度是指單元內河流數量的密集程度,密度越大研究區內的可利用水資源越豐富。根據矢量化的研究區水網數據并利用GIS工具密度制圖工具計算每個像元的水網密度值。

1.2.3可利用資源評價模型。研究區可利用資源(Available Resources,AR)包括可利用土地資源和可利用水資源兩部分,每一個像元同時受土地資源和水資源的限制,資源中的最小值是限制該區域發展潛力的決定因素。

(1)可利用資源評價模型。 根據最小值法,建立可利用資源的最小值模型并進行歸一化處理。

AR=min(LC,AW)

AR1=(AR-ARmin)/(ARmax-ARmin)

(7)

(2)技術計算流程。根據式(7),利用GIS軟件柵格計算工具計算每一個像元可利用資源的最小值,得到研究區像元尺度的可利用資源狀況。1.3資源承載力評價模型移民區資源承載力(Resource carrying Capacity,RC)評價模型包括正向指標可利用資源和負向指標社會經濟發達度,建立評價模型,并進行歸一化處理。

RC1=(RC-RCmin)/(RCmax-RCmin)

(8)

2案例研究

2.1研究區概況紅寺堡自1998年正式列為國家重點生態移民項目以來,截至2014年搬遷安置貧困人口18.96萬人,所轄4個鄉鎮,59個行政村,是全國最大的生態脆弱移民區。紅寺堡地處黃土溝壑區向干草原的過渡地帶,地形平坦開闊,由東南向西北傾斜。自然水系少,可利用地表水主要以引黃灌溉的溝渠為主。隨移民大量遷入,區內人口與可利用資源呈現不協調的發展態勢,資源承載力與人口高速增長之間的矛盾日益尖銳。根據上述模型,紅寺堡區資源承載力指研究區內可利用資源對社會經濟的承載能力。

2.2評價結果

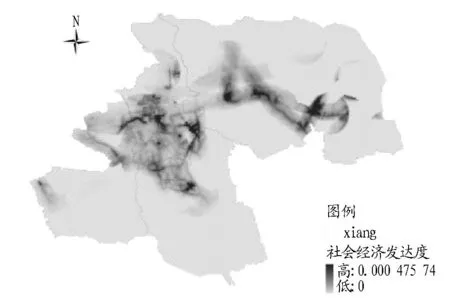

2.2.1社會經濟發達度評價。根據社會經濟發達度評價模型(4),將人口集聚度和經濟發達度2個指數進行開方運算得到每一個像元的社會經濟發達度數據,評價結果見圖2。由圖2可知,紅寺堡區中西部鎮區及其周邊有片狀高值區域,北部交通密集區帶狀高值區域,南部特別是東南部是連片社會經濟低值區。紅寺堡鎮整體社會經濟發達度最高,太陽山鎮和大河鄉次之,南川鄉發達度最低。

2.2.2可利用土地資源評價。根據評價模型(5),研究區的可利用土地資源指在研究區適宜建設用地面積中剔除掉已有建設用地面積和基本農田建設用地面積。

圖2 紅寺堡區社會經濟發達度Fig.2 Social economic development of Hongsibao

由圖3可知,紅寺堡區可利用土地資源總量不大且分布不均,西北部局部地區和東北部局部地區可利用面積較大,東南部和北部局部區域可利用程度成片低值。其中,紅寺堡區西北部可利用土地資源較豐富,鎮區中部和東南部可利用土地資源較少;太陽山鎮東南部可利用土地資源豐富但北區區域出現明顯低值;南川鄉大羅山區域和西南山區可利用土地資源匱乏;大河鄉沿河荒漠戈壁出現可利用土地資源0區域,總體可利用程度低。

圖3 紅寺堡區可利用土地資源Fig.3 Available land resources of Hongsibao

2.2.3可利用水資源評價。根據評價模型(6),研究區可利用水資源同時受緩沖區、河流密度和人均水資源量的影響,將結果圖疊加運算得到研究區可利用水資源分布結果(圖4)。由圖4可知,紅寺堡區東北部可利用水資源較多,其中,太陽山鎮中部出現高值。西南部可利用水資源較低,其中,紅寺堡鎮中心可利用程度較高。

圖4 紅寺堡區可利用水資源Fig.4 Available water resources of Hongsibao

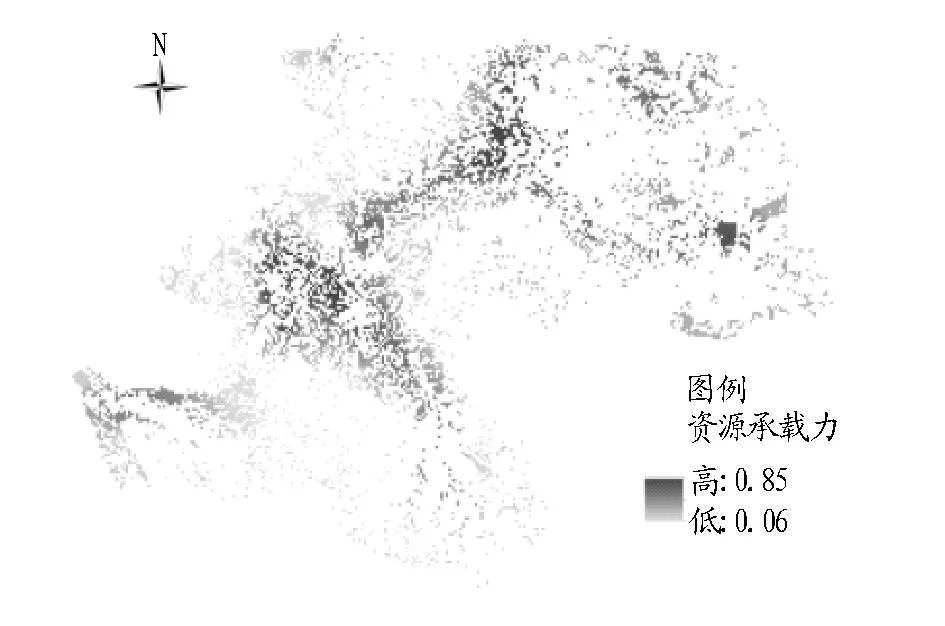

2.2.4資源承載力評價。紅寺堡區資源承載力指可利用資源對社會經濟的承載程度,根據模型(6)得到資源承載力評價結果(圖5)。由圖5可知,紅寺堡區資源承載力分布存在地區差異,中部地區承載力較高,南部和東北部地區出現承載力低值區域。其中,紅寺堡鎮是該區資源承載力的高值區域,鎮區南部承載力較高,北部居民區集中地區承載力較低;太陽山鎮西南部資源承載力較高,東部地區承載能力差;南川鄉北部可利用水資源豐富的地區資源承載力較高,西南部和東部山區承載能力較差;大河鄉整體資源承載力較高,但鄉東部承載力出現低值。

圖5 紅寺堡區資源承載力Fig.5 Resources carrying capacity of Hongsibao

3結論與討論

(1)該研究利用GIS技術建立包括社會經濟發達度和可利用資源的承載力評價模型,將移民區資源承載力現狀評價單元細化至像元。通過實證分析結果看,評價過程較簡便,結果相對客觀,能夠反映區域內部的差異性,基本符合紅寺堡區資源開發與利用現狀。

(2)該研究獲得的評價結果有一定的不確定性,主要原因:①可利用資源評價僅涉及土地和水2種最基本的資源,在具體評價工作中應更多考慮礦產資源、森林、旅游等影響因素;②統計數據利用插值技術處理成空間數據時會有一定偏差,影響精確性。

參考文獻

[1] 孟巖,趙庚星,程晉南,等.基于MODIS遙感數據和GIS的山東省生態環境狀況評價[J].中國生態農業學報,2008,16(4):1020-1024.

[2] 張軍馳.西部地區生態環境治理政策研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2012.

[3] 臧正,鄭德鳳,孫才志.區域資源承載力與資源負荷的動態測度方法初探:基于遼寧省水資源評價的實證[J].資源科學,2015(1):52-60.

[4] 段新光,欒芳芳.基于模糊綜合評判的新疆水資源承載力評價[J].中國人口·資源與環境,2014(S1):119-122.

[5] 王長建,杜宏茹,張小雷,等.塔里木河流域相對資源承載力[J].生態學報,2015(9):2880-2893.

[6] 周亮廣,梁虹.基于主成分分析和熵的喀斯特地區水資源承載力動態變化研究:以貴陽市為例[J].自然資源學報,2006(5):827-833.

[7] 許朗,黃鶯,劉愛軍.基于主成分分析的江蘇省水資源承載力研究[J].長江流域資源與環境,2011(12):1468-1474.

[8] 姜秋香,付強,王子龍.三江平原水資源承載力評價及區域差異[J].農業工程學報,2011(9):184-190.

[9] 張軍,張仁陟,周冬梅.基于生態足跡法的疏勒河流域水資源承載力評價[J].草業學報,2012(4):267-274.

[10] 周亮廣,梁虹.基于主成分分析和熵的喀斯特地區水資源承載力動態變化研究:以貴陽市為例[J].自然資源學報,2006(5):827-833.

[11] 徐明德,王森.基于道路和城鎮的區位優勢度分析[J].世界地理研究,2009(4):91-99.

[12] 王昆,王珊,孔憲娟,等.基于空間分析的區位優勢度模型及其應用分析[J].林業調查規劃,2013(2):13-19.

[13] 全國主體功能區規劃[A].2010-12-21.

[14] 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要(2006-2010 年)[A].2006-03-19.

[15] 國務院關于編制全國主體功能區規劃的意見[Z].2007-08-07.

[16] 徐勇,湯青,樊杰,等.主體功能區劃可利用土地資源指標項及其算法[J].地理研究,2010(7):1223-1232.

[17] 李強.基于GIS的黃土高原南部地區土地資源利用與優化配置研究[D].西安:陜西師范大學,2012.

[18] 王麗麗.基于GIS的慶陽市可利用土地資源評價研究[D].蘭州:甘肅農業大學,2014.

[19] 覃發超,劉麗君,張斌.基于RS和GIS的西藏可利用土地資源評價[J].統計與決策,2009(23):77-79.

[20] 王麗麗,王永剛,蓋艾鴻.GIS支持下可利用土地資源研究:以慶陽市為例[J].中國農學通報,2014(17):289-293.

[21] 王永興,陳曦.GIS支撐下的干旱區水資源及其利用的空間分異研究[J].干旱區地理,2003(2):110-115.

[22] 吳泉源.利用RS和GIS技術分析膠東地區水資源開發潛力[J].遙感技術與應用,2001(3):205-208.

基金項目教育部人文社會科學研究青年基金項目(13YJCZH059);寧夏大學研究生創新項目(GIP2015004)。

作者簡介郭慧秀(1989- ),女,山西大同人,碩士研究生,研究方向:空間信息分析。*通訊作者,副教授,博士,碩士生導師,從事遙感與空間分析。

收稿日期2016-04-06

中圖分類號S 181

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)14-046-04

Assessment Model for Resource Carrying Capacity in Immigrant Area Based on Pixel Scale and Its Application——A Case Study of Hongsibao Region in Ningixia

GUO Hui-xiu, JIA Ke-li*

(College of Resources and Environment, Ningxia University,Yinchuan, Ningxia 750021)

Abstract[Objective] The comprehensive evaluation model for resource carrying capacity based on pixel scale was constructed from two aspects of economic development degree and available resource by using GIS technology. [Method] The status of resource carrying capacity in local region was monitored and spatial variation trend was analyzed. With Hongsibao Region as example, resource carrying capacity was studied. [Result] There were significant regional differences, the carrying capacity of the central region was higher and southern region was lower, which is in accordance with the reality of resource development and utilization in Hongsibao Region. [Conclusion] Resource carrying capacity evaluation model based on pixel scale can refine evaluation unit, which is conducive to make up for the deficiency that the traditional evaluation method can’t reflect the regional internal heterogeneity.

Key wordsImmigrant area; Pixel scale; Resource carrying capacity; Hongsibao Region