異丙威、啶蟲脒及其混配對褐飛虱的毒力與田間防效

韓晶波++李明+++李榮玉+++徐雪凌++尹顯慧

摘要:為明確貴州褐飛虱對異丙威、啶蟲脒的敏感性,采用浸漬法在室內測定了異丙威、啶蟲脒及其混配對貴州3地褐飛虱的毒力與田間防效試驗。結果表明:異丙威、啶蟲脒及其混配對貴州3地褐飛虱LC50的平均值分別為 23.289 2、4.204 1、3.632 5 μg/mL。與敏感品系相比,貴州3地褐飛虱對異丙威表現出低水平抗性,對啶蟲脒表現敏感。2015年田間試驗結果表明,異丙威和啶蟲脒以1 ∶ 2混比對水稻褐飛虱具有較好的防效,施藥7 d后防效達到8071%,高于異丙威(63.13%)和啶蟲脒(69.52%)的單劑防效。

關鍵詞:異丙威;啶蟲脒;褐飛虱;毒力測定;防治效果

中圖分類號:S482.3 文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2016)06-0190-03

收稿日期:2016-01-14

基金項目:國家公益性行業(農業)科研專項(編號:201203038);貴州大學引進人才科研項目(編號:貴大人基合字(2008)030號、貴大人基合字(2015)07號)。

作者簡介:韓晶波(1991—),女,碩士研究生,研究方向為環境化學與毒理。E-mail:huofh151@foxmail.com。

通信作者:李明,博士,教授,從事植物源農藥及其毒理和農產品質量安全方面研究。E-mail:lm21959@163.com。水稻是我國的主要糧食作物,常年種植面積約為 3 000萬hm2,約占全國谷物種植面積的30%,占全國糧食總產量的40%[1]。稻飛虱屬于同翅目飛虱科,具有體型小、遷飛繁殖力強等特性,稻飛虱刺吸水稻汁液,造成黃葉或者枯死,暴發嚴重時造成水稻減產甚至絕產,是我國水稻上的主要害蟲,其中危害較重的是褐飛虱和白背飛虱[2]。

目前防治褐飛虱的常用藥劑有:有機磷類、氨基甲酸酯類、煙堿類、新雜環類、生物源類、擬除蟲菊酯類等[3]。其中異丙威和啶蟲脒是防治稻飛虱的常用藥劑,在農業生產上被農民廣泛用來防治褐飛虱,以保障水稻的產量。異丙威(isoprocarb)是一種氨基甲酸酯類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒和熏蒸作用,對刺吸式害蟲稻飛虱和葉蟬有很好的防效[4-5]。啶蟲脒(acetamiprid)是一種新煙堿類殺蟲劑,具有較強的滲透和觸殺作用,廣泛用于稻飛虱、蚜蟲、薊馬以及鱗翅目害蟲的防治,防效顯著[6-8]。長期施用農藥造成了褐飛虱對多種農藥產生了抗藥性,因此尋找常規農藥混配配方成為當前科研工作者的研究方向,徐福壽等報道了25%撲虱靈和40%異稻瘟凈或3.3%阿維·聯苯菊乳油或20%丁硫克百威混用后,不但提高了速效性,而且顯著提高了對成蟲和若蟲的防效[9];何明遠等報道了噻嗪酮與異丙威6 ∶ 19復配時,共毒系數最高達163.16,增效作用顯著[10];夏錦瑜等報道了毒死蜱與吡蚜酮以3 ∶ 1混配對褐飛虱毒力大于單劑,有明顯增效作用,共毒系數為178.25[11];郁艷等報道了醚菊酯與吡蟲啉1 ∶ 5混配和醚菊酯與噻蟲嗪1 ∶ 7混配對貴州3縣褐飛虱種群共毒系數為166.93~198.23和174.29~188.74,表現出明顯的增效作用[12];任學祥等報道了噠螨靈和仲丁威復配對田間稻飛虱有很好的速效性和持效性[13]。然而,有關異丙威與啶蟲脒混配具體的增效配比尚未見報道。本研究選用目前在水稻稻飛虱防治中常用的藥劑異丙威和啶蟲脒,以其單劑及混配(有效成分比為1 ∶ 2)對貴州3地(桐梓、黃平、開陽)褐飛虱3齡若蟲進行生物毒力測定,旨在明確篩選出的最佳增效組合對褐飛虱的防效,為褐飛虱的抗藥性治理、藥劑汰選以及混劑研發提供科學依據。

1材料與方法

1.1供試藥劑

98%異丙威原藥(江蘇常隆化工有限公司);99%啶蟲脒原藥(山東海利爾化工有限公司);5%啶蟲脒乳油(西安北農華農作物保護有限公司);20%異丙威乳油(廣西易多收科技有限公司)。

1.2供試蟲源

室內生物測定的褐飛虱種群分別于2014年7—8月采自貴州省黃平縣舊州鎮大田(種群代號為黃平,下同)、開陽縣禾豐鄉大田(開陽)、桐梓縣官倉鎮大田(桐梓),在不接觸任何藥劑的情況下參照王松堯等[14]采用稻苗籠養法室內連續飼養3代[溫度:(28±2) ℃;相對濕度:(70~80)%;光照:12~14 h/d],選取3齡若蟲進行毒力測定。

1.3試驗方法

1.3.1室內毒力測定方法(1)藥液配制:稱取98%異丙威0.102 0 g、99%啶蟲脒0.101 0 g,分別用少量丙酮溶解后轉移至容量瓶中,用10%丙酮溶液定容至1 000 mL,配制成有效成分為100 μg/mL的母液,待用。處理濃度如下:異丙威:36.000、30.000、24.000、18.000、12.000 μg/mL;啶蟲脒:20.000、10.000、5.000、1.000、0.500 μg/mL;異丙威與啶蟲脒以1 ∶ 2混配。(2)測定方法:參照莊永林等的稻莖浸漬法[15],連根拔出分蘗期的稻株,洗凈,剪成約10 cm長的帶根稻莖,晾干,3株1組。將稻莖浸入配制好的藥液中30 s,取出后稍晾干,以濕脫脂棉包住根部放入培養杯中。從盆栽水稻中吸取標準一致的3齡若蟲,放入上述培養杯中,每杯10頭,每處理重復3次,以10%丙酮處理作對照,共30頭。接蟲后的培養杯放入溫度為(28±1) ℃、光照/黑暗周期為 16 h/8 h的恒溫培養箱中,72 h后統計死亡蟲數。利用 Excel 2010采用概率值法[16-17]進行數據處理,計算出毒力回歸方程、LC50、相關系數及LC50的95%置信區間。

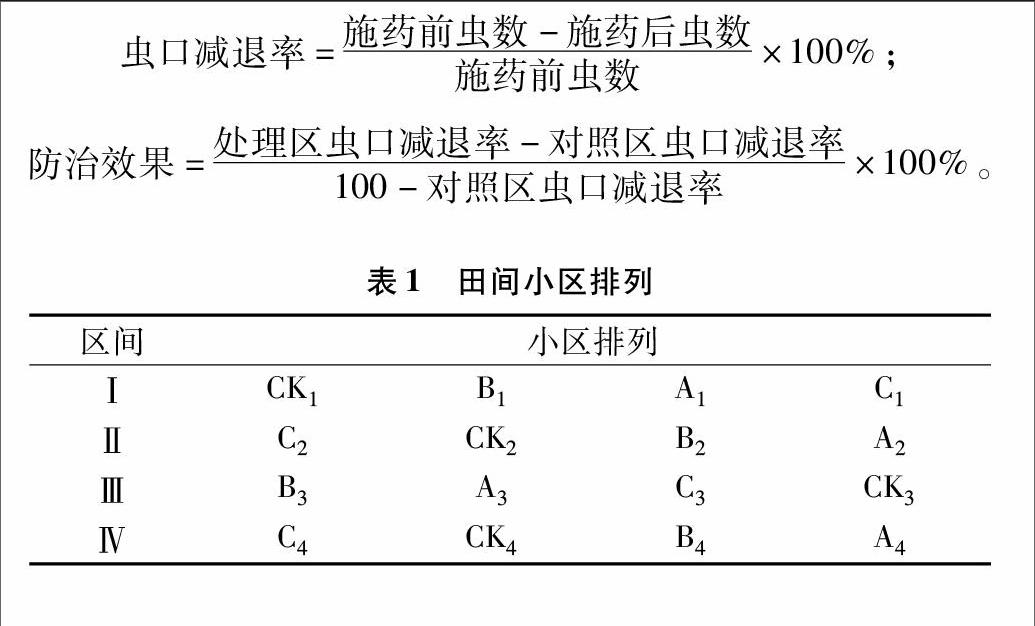

1.3.2田間防效試驗方法田間試驗設4個處理,即A:20%異丙威乳油 200 mL/667 m2;B:5%啶蟲脒乳油 30 mL/667 m2;C:20%異丙威乳油和5%啶蟲脒乳油桶混 (2.5 mL+20 mL)/667m2;CK:清水對照。每個處理設4次重復,共16個小區,每個小區30 m2,小區隨機排列,每個小區做田埂隔離,以防藥液串流,各小區肥水管理水平一致,小區排列見表1。噴藥液量為60 kg/667 m2,每個試驗小區3 kg。具體混藥方式為,用1 000 mL燒杯取水標出塑料桶3 L刻度,按照每個處理藥劑用量稱取藥劑倒入桶中,攪拌均勻,使用工農16型手動噴霧器(臺州市路橋利農噴霧器廠)將藥液均勻噴于相應試驗小區。施藥前調查褐飛虱蟲口基數,并在施藥后1、3、5、7 d后分別調查記錄各小區處理稻田褐飛虱的蟲口密度,每小區按照棋盤法調查,并計算蟲口減退率。

蟲口減退率=施藥前蟲數-施藥后蟲數施藥前蟲數×100%;防治效果=處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率100-對照區蟲口減退率×100%。

2結果與分析

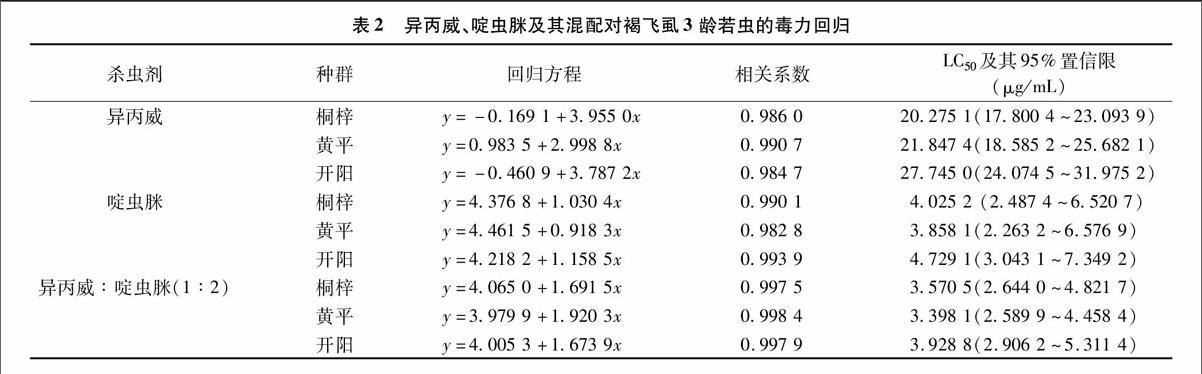

2.1異丙威、啶蟲脒及其混配對貴州3地褐飛虱的毒力

異丙威、啶蟲脒及其混配對貴州3地褐飛虱3齡若蟲均具有一定的內吸活性,其LC50平均值分別為23.289 2、4.204 1 、3.632 5 μg/mL,可見異丙威的LC50值明顯大于啶蟲脒的LC50值。而該混配的LC50顯著小于異丙威單劑的LC50值,約為6.41倍(表2)。貴州3地褐飛虱種群對同種藥劑敏感度存在著一定的差異,其主要原因可能是褐飛虱遷入后在各地的生長環境、施藥水平以及繁殖速度不同,使各種群在不同劑量脅迫下繁殖的后代對藥劑的適應能力不同,從而導致不同種群間對同種藥劑的敏感度存在差異[18]。

2.2貴州3地褐飛虱對異丙威、啶蟲脒的抗性

貴州3地褐飛虱種群對同種藥劑抗藥性水平存在著一定的差異,目前,與敏感品系相比,貴州褐飛虱種群對異丙威已達低水平抗性;對啶蟲脒目前仍表現出敏感性(表3)。

2.3異丙威、啶蟲脒及其混配對褐飛虱的田間防效

田間試驗結果表明,異丙威和啶蟲脒以1 ∶ 2混配后的防效比異丙威和啶蟲脒單劑施用的防效好,藥后3 d異丙威和啶蟲脒(1 ∶ 2)混配對水稻稻飛虱的平均防效達到75.52%,而單劑異丙威和啶蟲脒的平均防效分別為56.92%、64.95%;藥后5 d異丙威和啶蟲脒(1 ∶ 2)混配對水稻稻飛虱

的平均防效達到79.10%,而單劑異丙威和啶蟲脒的平均防效分別為61.61%、67.44%;藥后7 d異丙威和啶蟲脒(1 ∶ 2)混配對水稻稻飛虱的平均防效達到80.71%,而單劑異丙威和啶蟲脒的平均防效分別為63.13%、69.52%(表4)。試驗結果說明異丙威和啶蟲脒以1 ∶ 2混配后,對稻飛虱平均防效提高,有顯著的增效作用。

3結論與討論

貴州3地褐飛虱種群對同種藥劑敏感度存在著一定的差異,造成差異的原因可能是褐飛虱遷入當地后,其生長環境、繁殖速度不同,當時施藥水平不同使各種群在不同劑量脅迫下繁殖的后代對藥劑的適應能力不同,從而導致不同種群間對同種藥劑的敏感度存在差異。桐梓種群、黃平種群、開陽種群對異丙威的抗性倍數分別為7.2、7.8、9.9,表現出低抗性水平;對啶蟲脒的抗性倍數分別為0.8、0.8、0.9,表現為敏感。

2種藥劑混配后對桐梓種群、黃平種群、開陽種群褐飛虱的LC50分別為3.570 5、3.398 1、3.928 8 μg/mL,低于異丙威和啶蟲脒2種單劑的LC50,2種單劑對桐梓種群、黃平種群、開陽種群褐飛虱的LC50分別為20.275 1、21.847 4、27.745 0 μg/mL 和4.025 2、3.858 1、4.729 1 μg/mL。并且,田間試驗也表明異丙威與啶蟲脒以1 ∶ 2混配施用后1、3、5、7 d后的防效均高于異丙威和啶蟲脒2種單劑防效,可見,常用農藥混配施用后可以延緩褐飛虱對常用藥劑的抗藥性。因此,異丙威和啶蟲脒(1 ∶ 2)復配具有較好的應用前景。使用時應掌握在稻飛虱低齡若蟲時施藥,藥后保水5~7 d。

參考文獻:

[1]林擁軍,華紅霞,何予卿,等. 水稻褐飛虱綜合治理研究與示范[J]. 應用昆蟲學報,2011,48(5):1194-1201.

[2]羅守進. 稻飛虱的研究[J]. 農業災害研究,2011(1):1-13.

[3]沈建新,沈益明. 2005年褐飛虱大暴發原因及其應對策略[J]. 昆蟲知識,2007,44(5):731-733.

[4]趙來成,束兆林,莊桂花. 吡蚜酮與異丙威混劑的液相色譜分析方法研究[J]. 現代農藥,2009,8(5):37-39.

[5]金海濤,張曉波,任紅波. 高效液相色譜法測定稻米中異丙威的殘留方法研究[J]. 農藥科學與管理,2010,31(7):35-37.

[6]石貴華. 50%啶蟲脒水分散粒劑在柑橘和土壤中殘留量及消解動態[J]. 現代農藥,2012,11(1):46-49.

[7]Singh S B,Kulshyestha G. Residues of thiamethoxam and acetamiprid,two neonicotinoid insecticides in/on okra fruits (Abelmoschus esculentus L.)[J]. Bulletin Environmental Contamination Toxicology,2005,75(5):945-951.

[8]Gupta R K,Gupta S,Gajbhiye V T,et al. Residues of imidacloprid,acetamiprid and thiamethoxam in gram[J]. Pesticide Research Journal,2005,17(1):46-50.

[9]徐福壽,陳瑞,李克誠,等. 不同農藥混配組合對稻飛虱防治效果的評價[J]. 浙江農業學報,2007,19(3):237-240.

[10]何明遠,劉建宇,羅香文,等. 噻嗪酮與異丙威復配防治水稻稻飛虱室內獨立測定及田間藥效試驗[J]. 湖南農業科學,2009(10):72-74.

[11]夏錦瑜,王冬蘭,張志勇,等. 幾種農藥及其混配對褐飛虱和麥蚜的室內毒力測定[J]. 江蘇農業科學,2010(2):120-121.

[12]郁艷,李明,李榮玉,等. 醚菊酯、吡蟲啉、噻蟲嗪及其混配對褐飛虱的毒力測定[J]. 廣東農業科學,2015,42(1):73-77.

[13]任學祥,葉正和,陳聰,等. 噠螨靈和仲丁威對稻飛虱的聯合毒力測定[J]. 農藥,2015,54(3):220-222.

[14]王松堯,柴偉綱,朱衛剛. 一種稻飛虱室內稻芽飼養法[J]. 昆蟲知識,2000,37(6):361-363.

[15]莊永林,沈晉良. 稻褐飛虱對噻嗪酮抗性的檢測技術[J]. 南京農業大學學報,2000,23(3):114-117.

[16]張志祥,徐漢虹,陳東美. EXCEL在毒力回歸計算中的應用[J]. 昆蟲知識,2002,39(1):67-70.

[17]黃劍,吳文君. 利用EXCEL快速進行毒力測定中的致死中量計算和卡方檢驗[J]. 昆蟲知識,2004,41(6):594-598.

[18]曾祥盛,李明,趙文晉. 貴州不同地區褐飛虱種群對三種殺蟲劑的敏感性[J]. 湖北農業科學,2014,52(2):334-336.

[19]Nagata T. Insecticide resistance and chemical control of the rice planthopper, Nilaparvata lugens Stl[J]. The Bulletion of the Kyushu National Agri Exp Station,1982,22(1):49-164.

[20]王彥華.褐飛虱對毗蟲琳抗性監測及治理與高毒農藥替代藥劑室內篩選[D]. 南京:南京農業大學,2008.