不同苦蕎品種營養(yǎng)品質(zhì)與農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的相關性

母養(yǎng)秀+杜燕萍++陳彩錦++穆蘭海++常克勤

摘要:以不同單位提供的21個苦蕎品種為供試材料,分析材料中粗蛋白、粗脂肪、粗淀粉、粗纖維、DCI、總黃酮和水分7種營養(yǎng)物質(zhì)的含量以及與農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量的相關性。結(jié)果表明:不同品種的各營養(yǎng)成分之間存在顯著差異,粗蛋白含量與株高呈顯著正相關;水分含量與主莖節(jié)數(shù)呈極顯著正相關;粗脂肪含量與主莖分枝數(shù)、單株花序數(shù)呈顯著負相關;粗纖維含量與667 m2產(chǎn)量呈顯著負相關。這為研究苦蕎營養(yǎng)品質(zhì)的遺傳規(guī)律和開展育種提供了參考依據(jù)。

關鍵詞:苦蕎;營養(yǎng)品質(zhì);農(nóng)藝性狀;相關性

中圖分類號: S517.03文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2016)06-0139-04

收稿日期:2015-04-21

基金項目:國家燕麥蕎麥產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項(編號:CARS-08-E-5)。

作者簡介:母養(yǎng)秀(1985—),女,寧夏固原人,碩士,研究實習員,主要從事作物栽培與育種研究。E-mail:muyangxiu@aliyun.com。

通信作者:常克勤,研究員,主要從事燕麥蕎麥栽培與育種研究。Tel:(0954)2032678。苦蕎[Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn]屬于蓼科蕎麥屬植物[1],其營養(yǎng)價值和藥用價值越來越受人們的關注和重視[2],具有廣泛的開發(fā)利用前景[3]。苦蕎富含蛋白質(zhì)、淀粉、脂肪、D-手性肌醇(DCI)、黃酮類等多種營養(yǎng)物質(zhì)[4-10],具有抗氧化、降血糖、降血壓和降血酯等多種保健功能[11-14]。隨著生活水平的提高,人們更加注重膳食平衡和食療[15],苦蕎茶、苦蕎粉等多種苦蕎產(chǎn)品已上市銷售。

當前,關于苦蕎的農(nóng)藝性狀、品種和品質(zhì)等方面已有較多研究和報道[1-2,8,15-16]。本試驗對21份苦蕎材料進行品質(zhì)、農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的方差分析,并對其進行相關性分析,為篩選出適宜當?shù)胤N植的苦蕎品種和開展新品種選育提供參考依據(jù)。

1材料與方法

1.1試驗材料

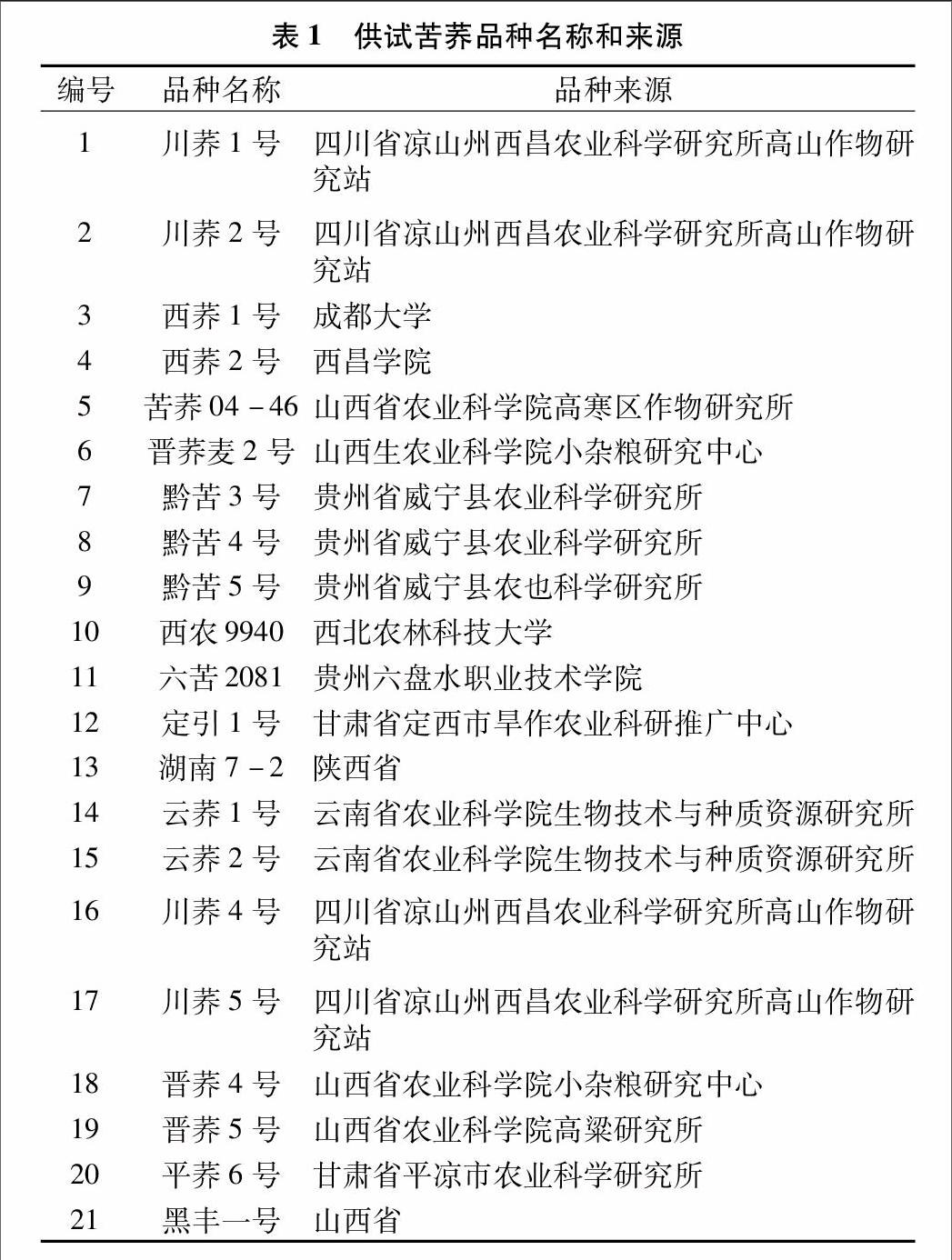

共21個苦蕎品種,品種名稱和來源見表1。

1.2試驗方法

試驗于2014年6—9月在寧夏固原市原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)彭堡村燕麥蕎麥試驗基地進行,地塊位于106°09′E、36°05′N,海拔1 660 m。試驗采用隨機區(qū)組設計,每個品種3次重復,共63個小區(qū),小區(qū)面積為20 m2(5 m×4 m),每小區(qū)種植13行,行間距33 cm,密度105萬苗/hm2。結(jié)合播種基施磷酸二銨 150 kg/hm2,于2014年5月25日機播。在參試品種生育期間人工除草2次,保證各參試品種正常生長發(fā)育。

1.3品質(zhì)指標的測定方法

播種后按蕎麥種質(zhì)資源描述規(guī)范和數(shù)據(jù)標準進行記載生育時間。待植株成熟后,每個小區(qū)隨機取樣10株,考察株高、主莖分枝數(shù)、主莖節(jié)數(shù)、單株花序數(shù)、單株粒數(shù)、單株粒質(zhì)量、千粒質(zhì)量、粒形、粒色。然后分小區(qū)收獲,脫粒、晾曬,稱質(zhì)量。利用籽實進行品質(zhì)分析,品質(zhì)所有分析數(shù)據(jù)均以風干基計。粗蛋白含量采用凱氏定氮法[17]測定,粗脂肪含量采用索氏抽提法[17] 測定,粗淀粉含量采用蒽酮比色法[18] 測定,粗纖維含量采用質(zhì)量法[19] 測定,DCI含量采用不同溶劑法[9] 測定,總黃酮含量采用比色法[20] 測定,水分含量采用干質(zhì)量法測定[19]。

1.4數(shù)據(jù)分析

利用Excel進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和營養(yǎng)成分的相關性分析,用SPSS進行方差分析。

2結(jié)果與分析

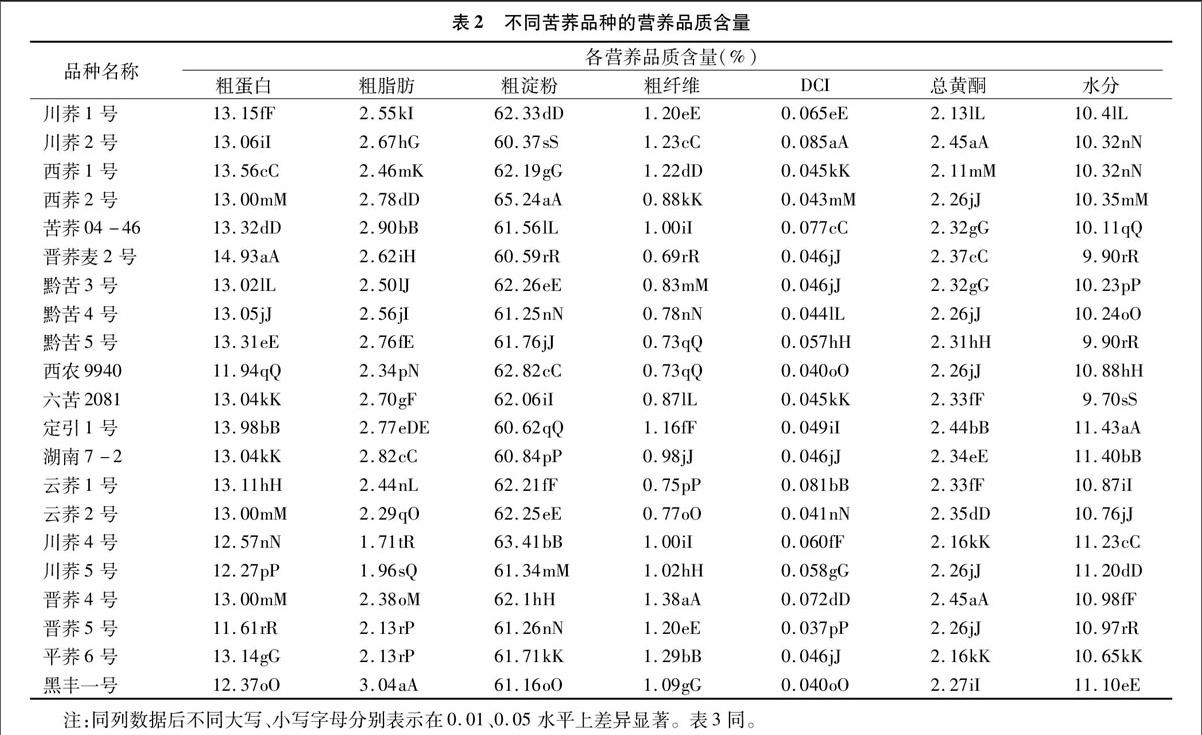

2.1不同苦蕎品種的營養(yǎng)品質(zhì)分析

由表2可以看出,不同苦蕎品種的各營養(yǎng)成分之間存在顯著差異,不同苦蕎品種的粗蛋白含量最高的是晉蕎麥2號,為14.93%,與其他各品種之間差異均達到極顯著水平;晉蕎5號含量最低,為11.61%,與其他各品種之間差異均達到極顯著水平。粗脂肪含量最高的是黑豐一號,為3.04%;其次是苦蕎04-46,為2.90%;粗脂肪含量最低的是川蕎4號,為1.71%;晉蕎5號和平蕎6號差異不顯著,其他品種之間均存在顯著差異。粗淀粉含量最高的是西蕎2號,為65.24%;最低的是川蕎2號,含量為60.37%;黔苦3號和云蕎2號,黔苦4號和晉蕎5號差異不顯著,其他品種之間均存在顯著差異。粗纖維含量最高的是晉蕎4號,為1.38%;含量最低的是晉蕎麥2號,為0.69%,均與其他各品種差異極顯著。DCI含量最高的是川蕎2號,為0.085%;晉蕎5號的含量最低,為0037%,均與其他各品種差異極顯著。總黃酮含量最高的是川蕎2號,含量為2.45%,與晉蕎4號之間差異不顯著;含量最低的是西蕎1號,為2.11%,均與其他各品種差異達到極顯著水平。水分含量最高的是定引1號,為11.43%;含量最低的是六苦2081,為9.70%,均與其他各品種差異極顯著。多樣性的種質(zhì)資源為開展苦蕎品種育種提供了豐富材料。

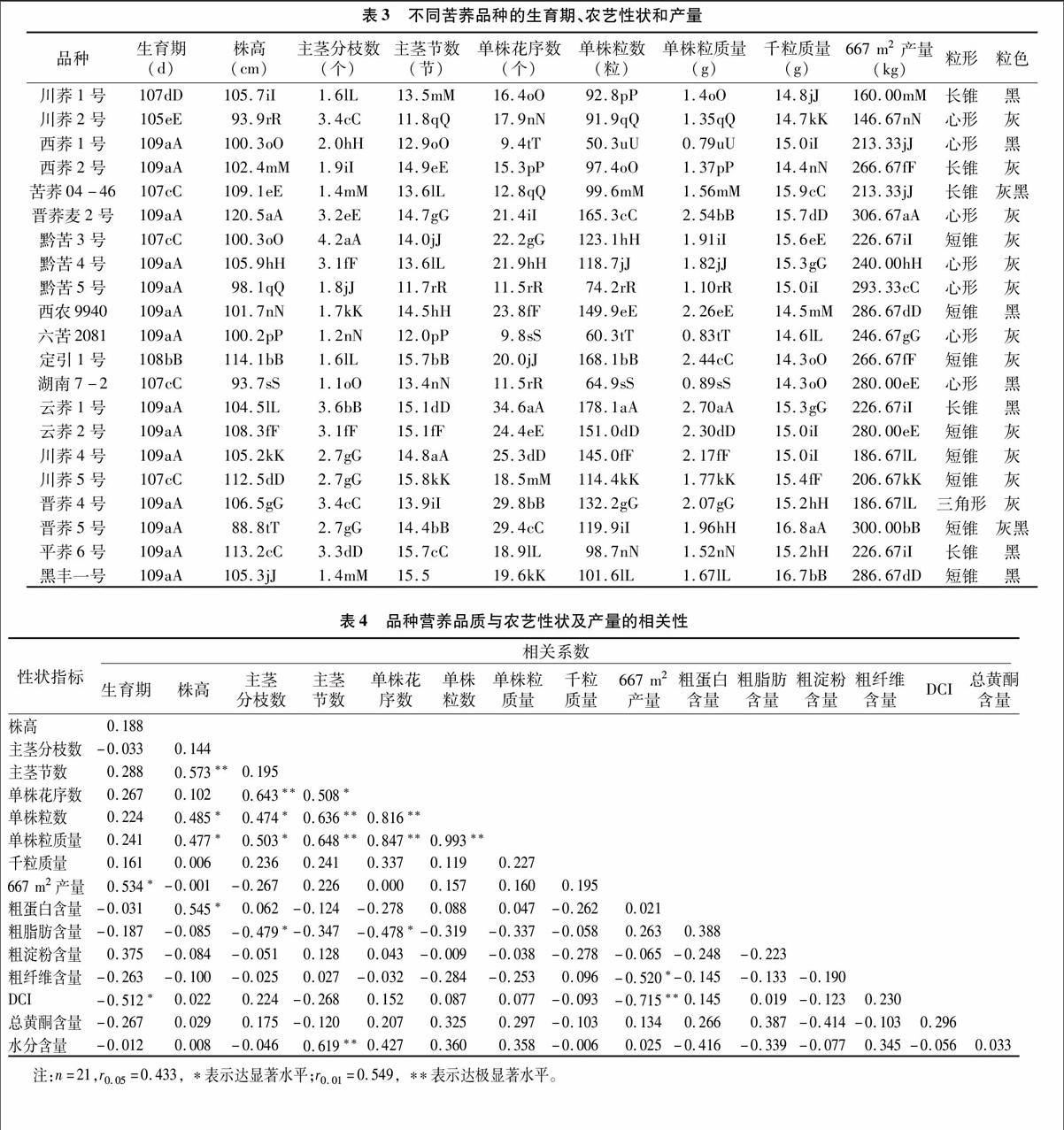

2.2不同苦蕎品種的農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量

由表3可見,不同苦蕎品種的農(nóng)藝性狀的變化幅度分別為105~109 d(生育期)、88.8~120.5 cm(株高)、1.1~4.2個(主莖分枝數(shù))、11.7~15.8節(jié)(主莖節(jié)數(shù))、9.4~34.6個(單株花序數(shù))、50.3~178.1粒(單株粒數(shù))、0.79~2.70 g(單株粒質(zhì)量)、14.3~16.8 g(千粒質(zhì)量)、146.67~306.67 kg(667 m2產(chǎn)量)。其中,單株粒數(shù)和單株粒質(zhì)量各品種之間差異極顯著,產(chǎn)量最高的是晉蕎麥2號,與其他各品種之間差異極顯著。

2.3不同苦蕎品種營養(yǎng)品質(zhì)與農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的相關性分析

由表4可以看出,營養(yǎng)品質(zhì)中粗蛋白含量與株高呈顯著正相關;水分含量與主莖節(jié)數(shù)呈極顯著正相關;粗脂肪含量與主莖分枝數(shù)、單株花序數(shù)呈顯著負相關;粗纖維含量與 667 m2 產(chǎn)量呈顯著負相關;DCI含量與生育期、667 m2產(chǎn)量分別呈顯著、極顯著負相關;其他營養(yǎng)成分與農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量的相關性均未達到顯著水平。此外,主莖節(jié)數(shù)與株高呈極顯著正相關;單株花序數(shù)與主莖分枝數(shù)呈極顯著正相關,與主莖節(jié)數(shù)呈顯著正相關;單株粒數(shù)與株高、主莖分枝數(shù)呈顯著正相關,與主莖節(jié)數(shù)、單株花序數(shù)呈極顯著正相關;單株粒質(zhì)量與株高、主莖分枝數(shù)呈顯著正相關,與主莖節(jié)數(shù)、單株花序數(shù)、單株粒數(shù)呈極顯著正相關;667 m2產(chǎn)量與生育期呈顯著正相關。各營養(yǎng)成分之間的相關性均未達到顯著水平。

3結(jié)論與討論

蕎麥是一種特色雜糧作物,營養(yǎng)品質(zhì)的好壞直接關系到價值的高低和產(chǎn)品的市場潛力[21]。蛋白質(zhì)、粗脂肪、粗淀粉、粗纖維、總黃酮的含量及DCI是蕎麥的主要營養(yǎng)指標。其中粗蛋白、粗脂肪、粗淀粉、黃酮及DCI的含量越高,品質(zhì)就越好,開發(fā)潛力就越大。本試驗分析了21個苦蕎品種籽實中的營養(yǎng)成分,其中蛋白質(zhì)檢測結(jié)果與萬麗英報道的蛋白質(zhì)含量達 11%~15%[22]基本一致。苦蕎中的粗脂肪含量范圍為171%~3.04%,與萬麗英報道的苦蕎籽粒中粗脂肪含量在 1%~3%[14]基本一致。粗淀粉含量平均值為61.87%,這與時政等對35份苦蕎資源測定的總淀粉含量的平均值為628%[23]基本接近。粗纖維的含量范圍為0.69%~1.38%,比時政等對30份苦蕎資源的粗纖維含量的測定結(jié)果范圍336%~31.08%[24]低,測定結(jié)果存在差異,可能與檢測方法不同或材料間存在差異性有關。DCI的含量平均值為0053%,與徐寶才等的測定結(jié)果為0.050%[25]一致。總黃酮含量范圍為 2.11%~2.45%,與黃凱豐等對35份苦蕎資源的黃酮測定含量范圍2.19%~4.02%[26]基本一致。苦蕎的單株粒質(zhì)量可以通過選擇株高、單株粒數(shù)和千粒質(zhì)量來提高[27],楊玉霞等對苦蕎主要農(nóng)藝性狀與單株籽粒產(chǎn)量的相關和通徑分析研究發(fā)現(xiàn),主莖節(jié)數(shù)、主莖分枝數(shù)、有效花序數(shù)、千粒質(zhì)量是影響單株粒質(zhì)量的主要因素[28]。陳穩(wěn)良等對苦蕎區(qū)試品種的產(chǎn)量相關性狀進行灰色關聯(lián)度分析研究表明,與產(chǎn)量灰色關聯(lián)度大小順序依次是株高>單株粒質(zhì)量>主莖分枝>主莖節(jié)數(shù)>千粒質(zhì)量[29]。本研究發(fā)現(xiàn)單株粒質(zhì)量與株高、主莖分枝數(shù)呈顯著正相關,與主莖節(jié)數(shù)、單株花序數(shù)、單株粒數(shù)呈極顯著正相關,與上述已有的研究結(jié)果基本一致。

另外,農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量、構(gòu)成因素對苦蕎營養(yǎng)品質(zhì)含量的相關性研究報道較少,本研究對營養(yǎng)品質(zhì)與農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量進行相關分析,結(jié)果表明,株高是影響粗蛋白含量的重要因素,呈顯著正相關;粗脂肪含量的重要影響因素是主莖分枝數(shù)、單株花序數(shù),呈顯著負相關;粗纖維含量與667 m2產(chǎn)量呈顯著負相關;DCI含量與生育期、667 m2產(chǎn)量分別呈顯著和極顯著負相關;水分含量與主莖節(jié)數(shù)呈極顯著正相關。這些相關性對研究苦蕎的營養(yǎng)品質(zhì)的遺傳規(guī)律和開展品質(zhì)育種具有重要的意義。

參考文獻:

[1]李海平,李靈芝,任彩文,等. 溫度、光照對苦蕎麥種子萌發(fā)、幼苗產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 西南師范大學學報:自然科學版,2009,34(5):158-161.

[2]萬麗英. 高海拔地區(qū)播種密度對苦蕎主要品質(zhì)性狀的影響[J]. 作物雜志,2008,03(3):57-59.

[3]趙鋼,唐宇,王安虎,等. 中國的蕎麥資源及其藥用價值[J]. 中國野生植物資源,2001,20(2):31-32.

[4]黃元射,李明,孫富年,等. 苦蕎品種在重慶低海拔地區(qū)的主要經(jīng)濟性狀表現(xiàn)[J]. 種子,2008,27(4):66-68.

[5]Rout M K,Chrungoo K,Rao K S. Amino acid sequence of the basic subunit of 13S globulin of buckwheat[J]. Phytochemistry,1997,45(5):865-867.

[6]Radovic R S,Maksimovic R V,Brkljacic M J,et al. 2S albumin from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,1999,47(4):1467-1470.

[7]張美莉,胡小松. 蕎麥生物活性物質(zhì)及其功能研究進展[J]. 雜糧作物,2004,24(1):26-29.

[8]宋毓雪,胡靜潔,孔德章,等. 不同氮、磷、鉀水平對苦蕎產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)大學學報,2014,41(3):411-415.

[9]盧丞文. 蕎麥中D-手性肌醇分離提取與純化研究[D]. 長春:吉林農(nóng)業(yè)大學,2007.

[10]陳慶富. 蕎麥生產(chǎn)100 問[M]. 貴陽:貴州民族出版社,2008:1-2.

[11]Gwak C S,Lim S J,Kim S A,et al. Antioxidative and antimutagenic effects of Korean buckwheat,sorghum,millet and Jobs Tears[J]. J Korean Soc Food Sci Nutr,2004,33(6):921-929.

[12]賈冬英,姚開,張海均. 苦蕎麥的營養(yǎng)與功能成分研究進展[J]. 糧食與飼料工業(yè),2012(5):25-27.

[13]張振福,羅文森. 苦蕎麥的化學成分與特殊功能[J]. 糧食與飼料工業(yè),1998(2):42-43.

[14]萬麗英. 苦蕎麥的營養(yǎng)與開發(fā)應用前景[J]. 農(nóng)業(yè)科技通訊,2010(9):90-92.

[15]李月,石桃雄,黃凱豐,等. 苦蕎生態(tài)因子及農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的相關分析[J]. 西南農(nóng)業(yè)學報,2013,26(1):35-41.

[16]廉宇. 赤峰市苦蕎麥品種比較試驗初報[J]. 耕作與栽培,2014(3):17,19.

[17]王叔淳. 食品衛(wèi)生檢驗技術[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,1988.

[18]華東師范大學生物系植物生理教研組.植物生理學實驗指導[M]. 北京:高等教育出版社,1984.

[19]高俊鳳. 植物生理學實驗指導[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

[20]張琪,劉慧靈,朱瑞,等. 苦蕎麥中總黃酮和蘆丁的含量測定方法的研究[J]. 食品科學,2003,24(7):113-116.

[21]向達兵,趙江林,胡麗雪,等. 施氮量對苦蕎麥生長發(fā)育、產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學,2013,40(14):57-59.

[22]萬麗英. 高海拔單作區(qū)不同密度對苦蕎產(chǎn)量與品質(zhì)影響的研究[D]. 武漢:華中農(nóng)業(yè)大學,2007.

[23]時政,韓承華,黃凱豐. 苦蕎種子中淀粉含量的基因型差異研究[J]. 新疆農(nóng)業(yè)大學學報,2011,34(2):107-110.

[24]時政,宋毓雪,韓承華,等. 苦蕎的膳食纖維含量研究[J]. 中國農(nóng)學通報,2011,27(15):62-66.

[25]徐寶才,肖剛,丁霄霖. 色譜法分析檢測苦蕎籽粒中的可溶性糖(醇)[J]. 色譜,2003,21(4):410-413.

[26]黃凱豐,時政,韓承華,等. 不同產(chǎn)地苦蕎籽粒中總黃酮含量比較[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學,2011,40(9):38-40.

[27]楊明君,郭忠賢,陳有清,等. 苦蕎麥主要經(jīng)濟性狀遺傳參數(shù)研究[J]. 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)科技,2005,5(5):19-20.

[28]楊玉霞,吳衛(wèi),鄭有良,等. 苦蕎主要農(nóng)藝性狀與單株籽粒產(chǎn)量的相關和通徑分析[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學,2008,36(16):6719-6721,6746.

[29]陳穩(wěn)良,趙雪英,李秀蓮,等. 苦蕎產(chǎn)量與主要性狀的灰色關聯(lián)度評價[J]. 山西農(nóng)業(yè)科學,2009,37(10):23-25.