我國食品安全問題分析及對策

我國食品安全問題分析及對策

聚焦今年兩會,如何保障百姓 “舌尖上的安全”成為十三五規(guī)劃中受到公眾高度關(guān)注的民生問題。近年來,食品安全事件頻發(fā),我國食品安全現(xiàn)狀不容樂觀。本文結(jié)合我國食品安全現(xiàn)狀,分析了食品安全問題的成因,并提出健全維護食品安全的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)、完善食品安全監(jiān)管和檢測體系、執(zhí)法部門明確權(quán)責(zé)、加大執(zhí)法處罰力度、提高消費者食品安全意識等一系列對策。

食品安全;現(xiàn)狀;對策

食品是關(guān)乎人類生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),只有保障食品安全,才能從根本上保障人民的健康和生命安全。然而,近幾年安全事件頻發(fā),食品安全的堡壘受到了一次次的沖擊,公眾甚至到了“談食色變”的程度。不僅造成民眾對我國食品的信任危機,也損害了政府的公信力。基于現(xiàn)實,解決食品安全問題刻不容緩。

1 食品安全現(xiàn)狀

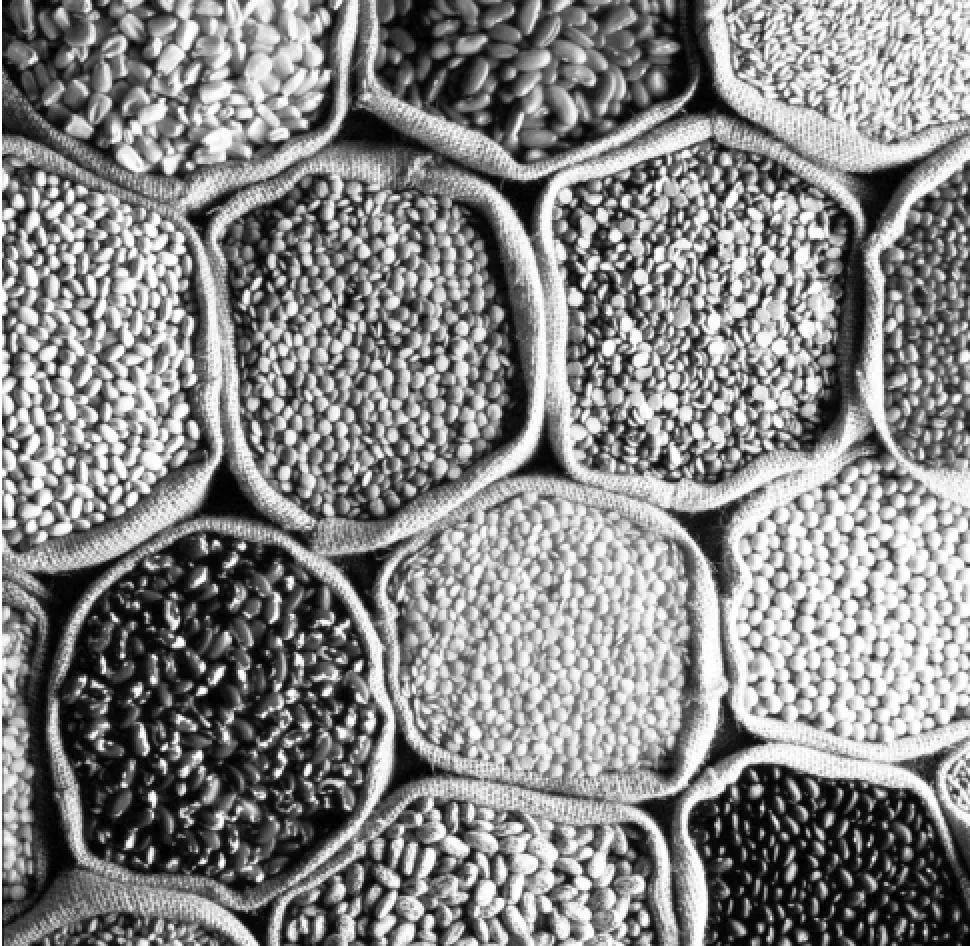

1.1食品安全事件屢禁不止。從2000年的廣東江門有毒大米、2001年的瘦肉精事件、2003年的“金華火腿”敵敵畏事件、2004年的龍口粉絲摻假事件、2006年福壽螺事件、2008年的三鹿嬰幼兒奶粉事件、2009年的三聚氰胺事件、2011年地溝油事件,到2012年的“鉻超標(biāo)”毒膠囊事件、轉(zhuǎn)基因黃金大米事件和白酒塑化劑事件,一系列事件表明,食品安全問題涵蓋范圍廣,涉及食品產(chǎn)業(yè)鏈各個過程,食品種類多。通過收集、整理2005~2014年10年間,全國發(fā)生食品安全事件227386起,處于高發(fā)期,并在2011年達(dá)到歷史峰值,發(fā)生食品安全事件38 513起。報告顯示,食品安全問題75.5%是人為導(dǎo)致的,超過60%發(fā)生在生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)。我國食品主要存在以下安全問題:加工企業(yè)分散,超量、違法使用添加劑,加工過程不規(guī)范,違規(guī)使用化肥、農(nóng)獸藥、植物激素等農(nóng)用化學(xué)品;信用缺失;缺乏安全知識和安全意識。

1.2化學(xué)性污染。農(nóng)民為增產(chǎn)增收會大量使用農(nóng)藥、化肥、抗生素和動植物激素等化學(xué)品,對人體有害的物質(zhì)會殘留于農(nóng)產(chǎn)品中。例如,羅非魚中含有孔雀石綠事件就是違規(guī)使用農(nóng)用化學(xué)品,引發(fā)了嚴(yán)重的食品安全問題。

1.3重金屬污染。從整體環(huán)境上看,我國工業(yè)化進程的推進,使得生態(tài)污染加劇,工業(yè)三廢中的一些有害重金屬比如砷、汞、鉻、鉛等不可避免的進入了人們的生活。在我國1 200條河流中,850條江河受到污染,130多個湖泊和近海區(qū)域都不同程度地存在富營養(yǎng)化問題,尤以有機污染物和重金屬污染最為嚴(yán)重。2012年湖南萬噸大米被查出鎘超過國家標(biāo)準(zhǔn)2倍以上。

1.4微生物及寄生蟲污染。微生物污染是食源性疾病的最大禍根。我國每年向衛(wèi)生部上報的數(shù)千件食物中毒事件中,大多是由致病微生物引起的。如常見的志賀氏菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。

2 食品安全問題的成因

2.1原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)。目前,我國食品安全主要還是體現(xiàn)在源頭污染(種植、養(yǎng)殖過程)。為預(yù)防和治療動物疾病,促進生長,養(yǎng)殖者大量投入抗生素和激素等藥物,造成藥物殘留。比如,我國每年氮肥的施用量高達(dá)2 500萬t,農(nóng)藥超過130萬t,單位面積使用量分別為世界平均水平的3倍和2倍。

2.2食品或半成品的加工環(huán)節(jié)

2.2.1添加劑超標(biāo),非法濫用。企業(yè)為節(jié)約成本,延長食品保存期會過量使用食品添加劑。比如防腐劑、甜味劑、人工色素等;甚至有的企業(yè)加入嚴(yán)禁的工業(yè)添加劑,如吊白塊、工業(yè)酒精等。

2.2.2設(shè)備、車間及人員衛(wèi)生問題。一些企業(yè)加工設(shè)備簡陋,工藝條件不符合規(guī)定,對產(chǎn)品殺菌不徹底,對設(shè)備清理不及時,車間衛(wèi)生環(huán)境差,人員素質(zhì)低。導(dǎo)致粗制濫造、假冒偽劣現(xiàn)象多發(fā)。

2.2.3包裝材料低劣。一些廠家為追求利益,用劣質(zhì)材料做包裝,由于食品包裝材料有害物質(zhì)超標(biāo),高溫、高壓等外界環(huán)境使材料變形而釋放出有害物質(zhì),長期存放期間有害物質(zhì)發(fā)生遷移和擴散,污染食品。

2.3貯運環(huán)節(jié)

2.3.1倉儲期管理不嚴(yán)。企業(yè)在對食品進行短期貯藏時,由于保存不當(dāng)食品易發(fā)生霉變、腐敗。為保證效益,一些商家仍會進行銷售,致使消費者受到損失。

2.3.2運輸環(huán)節(jié)保存不當(dāng)。食品流通時有些需要嚴(yán)格的運輸條件,如生鮮類、奶制品及其他保質(zhì)期較短的食品。一些企業(yè)對食品安全不重視,進行“粗暴”的運輸,或加入雙氧水、甲醛進行處理,以延長保存期。

2.4消費環(huán)節(jié)。企業(yè)為減少損失,把快過期或已過期的產(chǎn)品重新“包裝”低價兜售,有的干脆直接用非食品原料進行加工,用所謂的“促銷”欺騙消費者。

2.5新技術(shù)、新資源的應(yīng)用給食品安全帶來新的挑戰(zhàn)。許多新工藝、新資源、新技術(shù)層出不窮,如轉(zhuǎn)基因技術(shù)、酶制劑等。由于其不確定性,引起了國內(nèi)外各界廣泛的關(guān)注,成為亟待研究和重視的問題。

2.6食品安全法律體系存在問題

2.6.1法律體系缺少系統(tǒng)性和完整性。在我國法律體系中存在著監(jiān)管漏洞。比如,法律條款規(guī)定不明,有定性無定量,或定義有歧義;法律存在“灰色地帶”,監(jiān)管部門審查起來難度較大。同時,法規(guī)滯后,執(zhí)法主體不明確,易造成監(jiān)管效率低下,行政成本加大。

2.6.2多頭執(zhí)法,處罰較輕。食品監(jiān)管時存在部門職責(zé)交叉的現(xiàn)象。同時,對違法行為處罰較輕,難以根治。再者食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,出現(xiàn)重疊現(xiàn)象,無形中加大了執(zhí)法難度。

2.7檢測手段和技術(shù)相對落后。目前,我國食品安全檢測技術(shù)亟待提高,只有提高了食品安全檢測技術(shù),才能更有效的對食品做到嚴(yán)加管控。

2.8食品企業(yè)缺乏誠信意識。生產(chǎn)企業(yè)道德、誠信缺失,生產(chǎn)者一心“向錢看”,忽視法律約束,嚴(yán)重?fù)p害了廣大消費者的信賴和生命健康。

3 保障食品安全的對策

3.1健全維護食品安全的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)。以 《食品安全法》為基本,加緊健全法律體系,形成協(xié)調(diào)、統(tǒng)一的體系。同時要與國際接軌,對于舊法規(guī)及時修正。對現(xiàn)行各級標(biāo)準(zhǔn)進行整合,制定標(biāo)準(zhǔn)要統(tǒng)一,由一個機構(gòu)負(fù)責(zé),允許其他部門協(xié)助和監(jiān)督。建立健全食品安全應(yīng)急反應(yīng)機制和召回制度,加快完備應(yīng)急指揮決策體系建設(shè)。

3.2執(zhí)法部門明確權(quán)責(zé),加大打擊力度,強化監(jiān)管。落實食品安全責(zé)任制,理清各部門職責(zé),劃清權(quán)限。同時建立完整的信息網(wǎng)絡(luò),從食品源頭、經(jīng)手的所有中間人,到購買者全記錄,做到有據(jù)可查,提高效率。其次,逐步加強我國食品安全質(zhì)量監(jiān)管體系建設(shè),形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理機制。充分發(fā)揮公眾、媒體的監(jiān)督作用,形成良好的外部監(jiān)管環(huán)境。另外,保留各部門原有的食品安全執(zhí)法責(zé)任制,建立上下級之間的監(jiān)督考核機制。

3.3完善食品安全監(jiān)管和檢測體系。借鑒國際先進的食品安全管理經(jīng)驗和檢測技術(shù),建立公正、獨立、權(quán)威的食品安全檢測機構(gòu),提高食品安全檢測水平,重點在危險性評估技術(shù)、關(guān)鍵檢測技術(shù)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制技術(shù)等方面組織攻關(guān)研究,為食品安全管理提供嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的技術(shù)支撐。在食品產(chǎn)、儲、運、銷各環(huán)節(jié)建立技術(shù)監(jiān)督檢測機構(gòu),還可建立追溯機制,讓每一個食品源頭可追溯,對食品做到全程監(jiān)控。

3.4企業(yè)要強化主體責(zé)任。加強質(zhì)量誠信體系建設(shè),自覺履行社會責(zé)任。企業(yè)應(yīng)建立負(fù)責(zé)、守信的企業(yè)制度和文化。不斷完善其生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管結(jié)構(gòu),明確責(zé)任義務(wù),做好內(nèi)部控制,嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管程序,落實監(jiān)管責(zé)任。建立獎懲制度,對不法企業(yè)嚴(yán)加懲戒,提高違法成本,促進企業(yè)自覺遵守法規(guī)。同時對企業(yè)信用進行合理評級和評價,增加企業(yè)的透明度。

3.5加強食品安全知識普及教育。加大食品安全知識的普及力度,提升全民食品安全意識,避免受輿論導(dǎo)向,造成不必要的擔(dān)憂和恐慌。消費者自身要轉(zhuǎn)變消費觀念,打消貪圖便宜的心理,形成品質(zhì)優(yōu)先的價值觀。我國可以合理利用網(wǎng)絡(luò)平臺,建立健全公開透明、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的食品安全信息網(wǎng)站。

我國目前的食品安全形勢依然嚴(yán)峻,成因復(fù)雜多樣。為了促進社會和諧,保障人民健康,必須健全相關(guān)食品安全法規(guī),加大對食品安全的監(jiān)管力度,強化企業(yè)主體責(zé)任,提高公民安全意識。維護食品安全需要政府、企業(yè)、公眾共同協(xié)調(diào)、溝通,形成良性互動,促進食品監(jiān)管體制的有效運行。

[1]郭文奇.關(guān)于我國食品安全問題的深層思考[J].中國食品學(xué)報,2013(01):1~4.

[2]陳卉,李健群.流入廣東江門的有毒大米已造成一家五口中毒 [N].新民晚報,2000-12-08.

[3]駱雙慶,劉東文,朱富卿.從 “瘦肉精”事件看控制藥殘的緊迫性 [J].河南畜牧獸醫(yī),2001 (10):34~35.

071000河北農(nóng)業(yè)大學(xué)史潤東東馬波