專訪《抓住好風(fēng)險(xiǎn)》一書作者宮內(nèi)義彥:日本經(jīng)濟(jì)曾經(jīng)歷過三大錯(cuò)誤

謝瑋

《抓住好風(fēng)險(xiǎn)》

推薦指數(shù):

作者:宮內(nèi)義彥

譯者:蔣豐

出版:東方出版社

作者簡介:

宮內(nèi)義彥:

1964年作為創(chuàng)立初始員工之一,加入Orient Leasing Co.,Ltd.(歐力士集團(tuán)前身),1970年就任公司董事,1980年就任代表董事社長兼集團(tuán)CEO,2000年就任集團(tuán)董事長、集團(tuán)CEO,2003年就任董事兼代表執(zhí)行董事長、集團(tuán)CEO,2014年至今任集團(tuán)資深董事長。另兼任株式會(huì)社Dream Incubator和株式會(huì)社ACCESS等企業(yè)的董事,新日本愛樂交響樂團(tuán)理事長等職。

1964年,歐力士集團(tuán)由13個(gè)人創(chuàng)建。它引入了美國的租賃金融理念和業(yè)務(wù)模式,逐漸成長為日本最大的綜合金融服務(wù)商,也是日本最大的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)年81歲的宮內(nèi)義彥是歐力士集團(tuán)的創(chuàng)始成員之一,他的履歷可以說和戰(zhàn)后日本的國家重建和經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程相重合,是那段歷史的“見證人”。既目睹并參與了日本戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)的騰飛,也親歷了日本經(jīng)濟(jì)自1990年代起陷入低迷和困頓。宮內(nèi)義彥常年助推日本政府進(jìn)行體制改革,曾歷任數(shù)屆日本政府綜合體制改革會(huì)議議長等要職。

在宮內(nèi)義彥執(zhí)掌歐力士集團(tuán)的30余年間,集團(tuán)歷經(jīng)了日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅、2008年全球金融危機(jī)等數(shù)次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的洗禮。歷經(jīng)多次起落浮沉,這家由租賃業(yè)務(wù)起家的公司,將多元化的觸角延伸至銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域,并躋身世界500強(qiáng)之列。

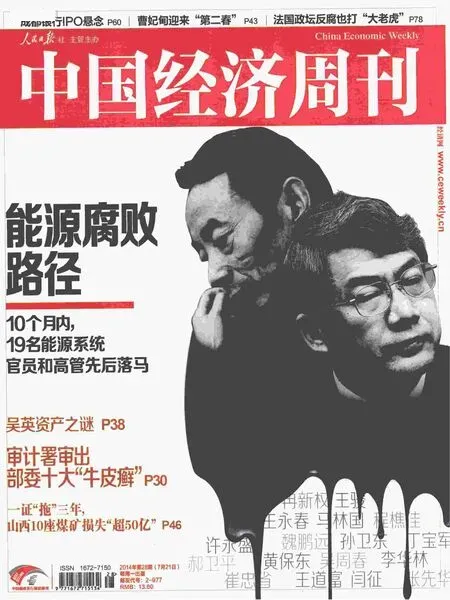

在經(jīng)濟(jì)潮起潮落之間,歐力士集團(tuán)如何面對機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)?日本深受經(jīng)濟(jì)泡沫破滅之苦,產(chǎn)生泡沫經(jīng)濟(jì)的原因究竟是什么?在其新書《抓住好風(fēng)險(xiǎn)》的發(fā)布會(huì)上,宮內(nèi)義彥就這些問題接受了《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者的專訪。

日本經(jīng)濟(jì)泡沫是政府錯(cuò)誤決策所致

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》:您是戰(zhàn)后日本國家重建和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史“見證人”。在您看來,日本經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生的原因究竟是內(nèi)生性的還是外源性的?市場經(jīng)濟(jì)是否必然導(dǎo)致泡沫的出現(xiàn)?

宮內(nèi)義彥:就日本來看,日本泡沫經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生并非是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果。而是由于政府錯(cuò)誤的政策和措施,導(dǎo)致了這樣一個(gè)結(jié)果。

日本經(jīng)過上個(gè)世紀(jì)七八十年代的發(fā)展,出口能力和商品制造能力都得到了長足的發(fā)展。日本企業(yè)的產(chǎn)品可以說是席卷世界,其結(jié)果導(dǎo)致了與美國和歐洲產(chǎn)生貿(mào)易摩擦。

這樣的摩擦在1985年到達(dá)了頂峰,當(dāng)時(shí)日本受到了很強(qiáng)的來自歐美的壓力,他們要求日本更多地拉動(dòng)內(nèi)需,不要放任出口進(jìn)一步增強(qiáng)。貿(mào)易摩擦倒逼很多政策出臺(tái),日本政府迫于壓力放寬了金融政策,降低了利息,從而造成國內(nèi)資產(chǎn)泡沫的產(chǎn)生,拉高了日元。因此日本泡沫經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生從根本上是源于這種政策。

從1985年簽訂廣場協(xié)議到1990年的5年之間,市場上供應(yīng)的大量資金流向了兩個(gè)領(lǐng)域:一個(gè)是房地產(chǎn)市場,一個(gè)是股票市場。我到現(xiàn)在仍然清楚地記得,1989年的最后一天,日經(jīng)指數(shù)閉市時(shí)為38915點(diǎn),而昨天(6月24日)的日經(jīng)指數(shù)為14000多點(diǎn)。由此可見,當(dāng)時(shí)資產(chǎn)泡沫吹高到了什么程度。

泡沫形成后,其造成了極大的財(cái)富分配不公:持有資產(chǎn)、借貸的人,其財(cái)富不斷增長。反之,則非常痛苦。日本政府認(rèn)為這種情況會(huì)造成社會(huì)不公,因此完全否定了此前的政策,而選擇了突然把泡沫戳破。正是這個(gè)過程造成了經(jīng)濟(jì)長時(shí)間的停滯。首先,吹泡沫的過程是錯(cuò)誤的;其次,突然戳破泡沫也是錯(cuò)誤的。

泡沫經(jīng)濟(jì)破滅之后,就日本的房地產(chǎn)價(jià)格而言,跌掉50%都是算少的,還有許多價(jià)格跌至原先的三分之一、四分之一,甚至是五分之一。當(dāng)時(shí),對于日本的普通老百姓而言,泡沫經(jīng)濟(jì)中許多個(gè)人和企業(yè)負(fù)了很多債,進(jìn)行了很多融資,因此有很多個(gè)人和企業(yè)破產(chǎn)。但是對于更多的普通百姓來說,他們并沒有很多實(shí)際的體驗(yàn)。因?yàn)椴⒎呛芏嗳硕假I了大量房產(chǎn)和股票,有許多人感覺經(jīng)濟(jì)好像出現(xiàn)了很嚴(yán)重的問題,但是實(shí)際的生活并沒有受太大的影響,這在日本也是一個(gè)很不可思議的現(xiàn)象。

日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展到現(xiàn)在,經(jīng)歷了三個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),也是三個(gè)最大的錯(cuò)誤:一是廣場協(xié)議;二是強(qiáng)行硬著陸、戳破泡沫的過程;三是在泡沫崩潰之后,日本政府通過不間斷的、各種各樣的基建、投資和國家主導(dǎo)的財(cái)政行為維持經(jīng)濟(jì),導(dǎo)致日本政府的負(fù)債率是全世界發(fā)達(dá)國家里最高的,接近300%。

企業(yè)家不要將企業(yè)業(yè)績

與宏觀經(jīng)濟(jì)太多掛勾

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》: 企業(yè)在面臨可能的危機(jī)臨近時(shí),應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對?是攻還是守?

宮內(nèi)義彥:企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)。我想有兩個(gè)方面的問題:

第一,不論多大的企業(yè),其經(jīng)濟(jì)規(guī)模與國家相比都是很小的。不管宏觀經(jīng)濟(jì)面好與壞,都有很多商業(yè)機(jī)會(huì)。宏觀經(jīng)濟(jì)的好壞與企業(yè)的業(yè)績并沒有直接的關(guān)聯(lián),企業(yè)家沒有必要將企業(yè)業(yè)績與宏觀經(jīng)濟(jì)的好壞做太多掛鉤。第二,就歐力士自身經(jīng)驗(yàn)而言,在遭遇雷曼危機(jī)時(shí),無論是歐力士這樣的企業(yè),還是更大的集團(tuán)或財(cái)團(tuán),業(yè)績都會(huì)下行,不存在像雷曼危機(jī)這種危機(jī)產(chǎn)生時(shí),還能做到一枝獨(dú)秀的企業(yè)。這時(shí)候,企業(yè)要活下去就一定要做到業(yè)界的中上游水平。在系統(tǒng)性危機(jī)爆發(fā)時(shí),下游水平的企業(yè)是會(huì)死掉的。因此,要保持企業(yè)在整體行業(yè)里的中上水平,是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)該時(shí)刻思考的問題。

日本經(jīng)濟(jì)改革

因觸及既得利益者而放棄

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》:您從上個(gè)世紀(jì)80年代開始協(xié)助日本政府推動(dòng)體制改革,您在《追逐明天》一書中也提及一些遺憾,能否具體談一下您的遺憾所在?此外,您在書中提到,日本市場存在“僵尸企業(yè)”,日本政府對于這些企業(yè)是如何處理的?

宮內(nèi)義彥:我自己曾經(jīng)長時(shí)間參與日本的經(jīng)濟(jì)體制改革。當(dāng)時(shí)日本政府設(shè)立了一個(gè)委員會(huì),由各個(gè)民間的代表性企業(yè)的負(fù)責(zé)人出任委員,向政府提建議。但是,我感到比較無助或者說是無力,每一個(gè)人都很認(rèn)真地準(zhǔn)備了很多課題,最后形成了很多報(bào)告提交給政府,但這只是建議權(quán),最終是否進(jìn)行相應(yīng)的改革,還是要由政治決定。最終,他們比較失望地發(fā)現(xiàn),當(dāng)改革涉及比較大的既得利益群體,或者是觸及不同的政治團(tuán)體背后不同的利益代表而產(chǎn)生摩擦的時(shí)候,往往事情不會(huì)因?yàn)榻ㄗh的意義或?qū)﹀e(cuò)來決斷。所以,最終讓人覺得很多工作沒有得到相應(yīng)的成果,這是我本人至今覺得比較遺憾的地方。

此外,有關(guān)僵尸企業(yè)的應(yīng)對問題。僵尸企業(yè)本身就是沒有效率的,或是不被現(xiàn)在的社會(huì)所需要,或者是不能產(chǎn)生相應(yīng)的效益,但往往因?yàn)榉€(wěn)定就業(yè)的考慮,或者是同情弱者等心理,雖然無法贏得競爭,但是最終希望通過各種各樣的幫助令企業(yè)活下來。應(yīng)對這個(gè)問題比較困難,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)的效率和社會(huì)的穩(wěn)定性有時(shí)是正相關(guān)的,有時(shí)是有矛盾的。單純追求經(jīng)濟(jì)效益或單純追求社會(huì)穩(wěn)定都未必可以,所以關(guān)鍵是在于平衡的把握,盡可能不要過度偏向于某一方。

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》:如何評價(jià)日本的零利率和負(fù)利率政策?

宮內(nèi)義彥:日本很長時(shí)間以來,實(shí)質(zhì)上是實(shí)行接近于零利率的政策。今年1月開始,日本央行導(dǎo)入負(fù)利率,這在當(dāng)時(shí)還是比較應(yīng)景的。但有幾點(diǎn)問題要注意:首先,實(shí)質(zhì)上的零利率已經(jīng)持續(xù)了很長時(shí)間,負(fù)利率也只是零利率政策的延續(xù)。此外,實(shí)施負(fù)利率有很多具體限制,并非是一個(gè)很全面的負(fù)利率政策。

總的來講,真正實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)改善還是要將金融政策與實(shí)際的戰(zhàn)略改革相結(jié)合。目前來講,日本在金融政策方面步子邁得大了點(diǎn)。至于戰(zhàn)略性的經(jīng)濟(jì)改革是否有實(shí)時(shí)性的動(dòng)作,安倍政府也在做這方面的策劃。就我本人而言,懷疑后續(xù)政策會(huì)不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的跟進(jìn)。單純的金融政策,實(shí)際上效果是有限的。