肝動脈栓塞治療醫源性膽道出血的有效性與安全性分析

廖立安 曾國斌 曾遠標

【摘要】 目的 探討選擇性肝動脈栓塞治療醫源性膽道出血的有效性和安全性。方法 回顧性分析8例進行選擇性肝動脈栓塞治療的醫源性膽道出血患者的臨床資料。結果 8例患者在肝動脈造影時均表現為肝動脈假性動脈瘤形成, 其中4例可見膽道顯影。所有患者進行了肝動脈栓塞治療, 均一次栓塞成功, 隨訪中未再發生出血。結論 選擇性肝動脈栓塞是治療醫源性膽道出血安全、有效的方法。

【關鍵詞】 醫源性膽道出血;肝動脈假性動脈瘤;肝動脈栓塞

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.16.008

【Abstract】 Objective To investigate effectiveness and safety by hepatic arterial embolism in the treatment of iatrogenic hemobilia. Methods A retrospective analysis was made on clinical data of 8 iatrogenic hemobilia patients, who received selective hepatic arterial embolism for treatment. Results All the 8 cases showed hepatic artery pseudoaneurysm in hepatic arteriography, and 4 cases of them with visible biliary tract imaging. All cases received single successful hepatic arterial embolism, without recurrent hemorrhage during follow-up. Conclusion Selective hepatic arterial embolism acts as a safe and effective way in treating iatrogenic hemobilia.

【Key words】 Iatrogenic hemobilia; Hepatic artery pseudoaneurysm; Hepatic arterial embolism

膽道出血臨床不多見, 多為膽道手術、外傷后繼發。Green等[1]指出65%的膽道出血由醫源性原因所致。由于膽道出血往往出血量大, 病情危急, 內科保守治療效果差, 外科手術難度大, 創傷大。血管造影可以明確出血部位并進一步行栓塞治療。本文分析8例醫源性膽道出血患者行肝動脈栓塞治療的有效性與安全性, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2010~2014年收治的8例醫源性膽道出血患者, 均為男性, 年齡25~80歲, 平均年齡48.2歲。手術史:經皮肝穿刺膽道引流術1例;膽囊切除+膽總管切開取石5例;肝門部膽管癌切除+膽腸內引流術1例;先天性膽管囊腫切除+膽腸吻合術1例。術后至首次出血時間14~34 d, 平均間隔時間21 d。

1. 2 臨床表現 T管引出血性液體5例, 8例均有嘔血或血便;無T管者, 均由電子胃鏡證實十二指腸乳頭排血, 3例出現失血性休克。

1. 3 方法 8例患者均采用Seldinger技術, 經股動脈穿刺插管, 行腹腔干、腸系膜上動脈造影, 發現出血部位后, 采用2.7F Progreat微導管(Terumo公司)選擇性插管于病變血管并再次造影證實, 然后選擇性插管于超過病變血管遠端, 予金屬彈簧圈(Cook公司)栓塞, 退微導管于病變血管近端, 再次予以明膠海綿顆粒、金屬彈簧圈栓塞。

2 結果

2. 1 造影表現 8例患者行肝動脈造影均顯示為肝動脈假性動脈瘤(見圖1), 面積最小1.0 cm×0.8 cm, 最大3.5 cm×4.2 cm,

病變位于肝右動脈主干近端者7例, 肝右動脈分支者1例;

4例可見膽道顯影, 8例門靜脈血流均通暢。

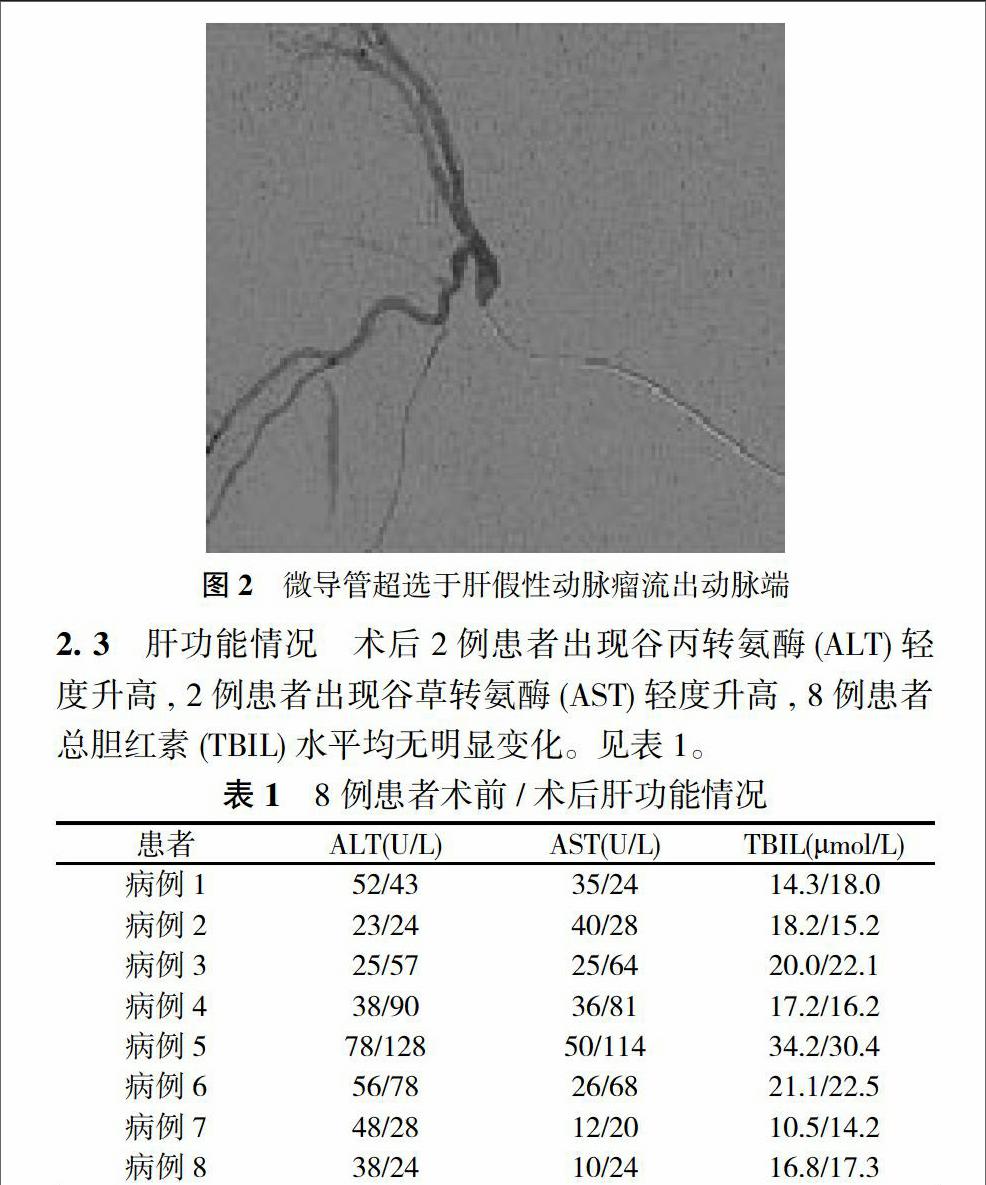

2. 2 栓塞結果 7例肝右動脈主干假性動脈瘤患者, 采用彈簧圈先栓塞肝右動脈遠端, 然后給予大顆粒明膠海綿、彈簧圈完全性栓塞。1例肝右動脈分支假性動脈瘤患者, 于載瘤動脈近端先予以末梢栓塞劑大顆粒明膠海綿栓塞, 然后填充彈簧圈(見圖2)。8例患者均一次栓塞成功。

2. 3 肝功能情況 術后2例患者出現谷丙轉氨酶(ALT)輕度升高, 2例患者出現谷草轉氨酶(AST)輕度升高, 8例患者總膽紅素(TBIL)水平均無明顯變化。見表1。

2. 4 隨訪 本組病例中, 8例患者電話隨訪1年內均無再發出血, 無黃疸、腹水等肝功能衰竭表現。

3 討論

3. 1 診斷與造影表現 對于有明顯膽道手術史, T管引流出血性液體或胃鏡證實十二指腸乳頭排血, 醫源性膽道出血即可成立。重要的是明確出血部位及治療。動脈造影是目前確診醫源性膽道出血最為精確有效的方法。出血量>0.5 ml/min時, 就可以發現出血。膽道出血的直接表現為動脈期造影劑成團狀或柱狀外溢, 肝實質內出現片狀造影劑影:動脈-膽道漏征象, 間接表現為假性動脈瘤[2, 3]。本組8例均見間接征象, 4例見直接征象, 造影陽性率為100%。膽道手術中損傷肝動脈或術后膽漏腐蝕肝動脈是膽道出血的主要原因, 尤以肝右動脈更多見。溫鋒等[4]報道21例醫源性膽道出血患者, 17例為肝動脈或其分支, 占81%;4例為胃十二指腸動脈。本次8例患者均為肝右動脈或其分支假性動脈瘤。肝動脈栓塞不需要全身麻醉, 具有創傷小、術后恢復快等優勢, 特別是處理大出血合并休克患者時優勢更明顯。本組中3例合并失血性休克, 均取得手術成功, 術后恢復良好。

3. 2 栓塞方式 肝右動脈主干假性動脈瘤, Ozkan等[3]建議應用微彈簧圈作為首選的栓塞材料。栓塞假性動脈瘤的流出、流入動脈是標準的治療方法。栓塞假性動脈瘤流出動脈, 一方面可以避免末梢栓塞劑如明膠海綿顆粒栓塞肝動脈末梢, 保護肝細胞;另一方面, 防止側枝血管經流出動脈交通導致再發出血。溫鋒等[4]報道21例醫源性膽道出血行栓塞治療患者, 其中3例失敗病例均未予動脈瘤遠端栓塞, 導致反流性出血。彈簧圈單純填塞假性動脈瘤的瘤體, 再發出血風險高, 因為纖維包裹而形成的瘤體在出血、感染的刺激下有破裂風險。

3. 3 肝功能影響 選擇性肝動脈栓塞后部分患者肝功能輕度異常, 多在短期內恢復正常[5]。肝細胞營養供應有2套血管, 其中肝動脈血流占70%、門靜脈占30%。在門靜脈血流通暢情況下永久性栓塞肝右動脈不會導致肝臟缺血, 損傷肝功能。在選擇性栓塞肝右動脈主干前, 宜先經腹腔干或腸系膜上動脈間接門靜脈造影, 了解門脈血流情況。若存在門靜脈主干癌栓或血栓, 則不適宜行肝右動脈主干栓塞。

參考文獻

[1] Green MH, Duell RM, Johnson CD, et al. Haemobilia. Br J Surg, 2001, 88(6):773-786.

[2] 李寧, 秦鳴放.醫源性膽道出血診治進展.中國中西醫結合外科雜志, 2004, 10(3):222-224.

[3] Ozkan OS, Walser EM, Akinci D, et al. Guglielmi detachable coil erosion into the common bile duct after embolization of iatrogenic hepatic artery pseudoaneurysm. J Vasc Interv Radiol, 2002, 13(9 Pt 1): 935-938.

[4] 溫鋒, 盧再鳴, 孫巍, 等. 醫源性膽道出血的血管造影表現和介入治療. 介入放射學雜志, 2012, 21(1):23-26.

[5] 張金山. 現代腹部介入放射學.北京:科學出版社, 2000:58-61.

[收稿日期:2016-03-01]