內蒙古自治區興和縣地下水開采引起的地質環境問題研究

彭志帆

(內蒙古自治區地質環境監測院,內蒙古呼和浩特 010020 )

?

內蒙古自治區興和縣地下水開采引起的地質環境問題研究

彭志帆

(內蒙古自治區地質環境監測院,內蒙古呼和浩特 010020 )

摘要為了分析內蒙古自治區興和縣地下水開采引發的地質環境問題,采用實地調查和訪問的方法,調查該地區農灌區、第四系含水層分布區和地下水位、水質歷年變化情況。結果表明:農灌區地下水位大幅下降,淺層第四系含水層局部地區出現了疏干。針對調查結果,提出今后應當充分利用地表水資源并采取節水措施,節約地下水資源,以達到降低灌溉定額及減緩地下水水位下降趨勢的目標。

關鍵詞地下水;地質環境問題;開采;興和縣

地下水在國民經濟建設中具有至關重要的作用[1-2]。近20 年來,由于我國地下水的開采量日益劇增,導致地下水資源在儲量、質量、循環規律上都發生了很大變化[3-5]。一些地區缺乏科學統一的管理,盲目地超量開采地下水,導致采補嚴重失衡,造成區域性水位持續下降、水質惡化等問題[6-10]。王貴玲等[11]提出我國北方地區地下水資源的合理開發利用與保護建議;于麗麗[12]提出地下水合理開發利用與科學管理措施;張人權[13]分析了地下水資源特性,提出了合理開發利用對策。目前,內蒙古自治區興和縣水文地質工作程度較低,多年地下水開采特別是農業灌溉,對該地地下水環境造成了嚴重影響。筆者通過野外實地調查興和縣承壓水和潛水開采井歷年水位變動情況,并收集地下水開采資料,研究了地下水開采對研究區地下水水位的影響,旨在為興和地區經濟發展、工農業生產布局提供水文地質科學依據。

1研究區概況

興和縣位于內蒙古自治區烏蘭察布市東南部,東與河北省尚義縣相鄰,南與河北省懷安縣、山西省天鎮縣、陽高縣毗連,西與豐鎮市、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼后旗為鄰,北與商都縣接壤。轄5鎮2鄉,人口30.1萬。地處烏蘭察布、大同、張家口市三角中心腹地,具有“兩圈兩帶”(環渤海經濟圈、北京2 h經濟圈,中部向西部的過渡帶,中原向草原過渡帶)的復合優勢,是我國西部和內蒙古距首都北京最近的縣。境內110國道、京藏高速公路和正在建設的京新高速公路、集張鐵路、托縣至興和運煤重載高速公路貫穿全縣。集商路、興豐路、蘇木山旅游線路等14條交通干線縱橫交錯,暢達八方。興和縣是以農業經濟為主的旗縣,而工業經濟的支柱產業為物流業,物流業產值占興和縣工業總產值的70%以上。工礦企業主要為碳素精加工、石材加工和石墨礦,這些企業開采地下水量較少,因此現狀地下水工業用水量較少,主要用于農田灌溉,其次為城鎮居民生活用水(城關鎮)和農村人畜飲用水。

興和縣農業生產集中于北部賽烏素鎮、大庫聯鄉和中部民族團結鄉3個鄉鎮。這3個鄉鎮地形平坦,土地肥沃,地下水資源豐富,適于連片大規模種植,歷史上為興和縣的重要產糧區,其灌溉方式以大型噴灌為主,1個噴灌系統基本能覆蓋33 hm2農田。張皋鎮和鄂爾棟鎮井灌區農田分散不連片,灌溉面積較小,多數以小型噴灌、滴灌和微灌為主。而城關鎮和店子鎮井灌區的灌溉方式仍以傳統渠灌為主。

2調查內容與方法

2.1調查對象調查對象為興和縣民族團結鄉的潛水農灌區,以及賽烏素鎮、大庫聯鄉的承壓水農灌區農灌井。

2.2調查內容調查灌溉區農灌井井深,含水層巖性、地下水位、耕地、水澆地的面積,不同作物播種面積,不同作物不同水平年的澆灌次數,不同巖性分布區,不同作物的用水定額等,地下水開發的歷史及現狀,開采井層位、開采量等。

2.3調查方法由于研究區水文地質研究程度較低,1973年內蒙古自治區水文隊完成的《1∶10萬興和縣農田供水水文地質勘查》未編制全區潛水和承壓水地下水等水位線圖,難以對比歷史時期地下水流場變化情況,特別是缺乏潛水和承壓水的系列長觀資料。因此,采用歷史水位對比法和調查訪問法確定農灌區是否出現超采。

由于1973年所施工的勘探孔大部分已填埋或損壞,部分遺留鉆孔,也因下入水泵或井孔封閉而難以測量水位。因此,選擇與原鉆孔相鄰、深度接近的機井和施工的鉆孔水位與1973年所施工的鉆孔水位進行對比,調查一個地區的水位升降情況。

在野外調查之前,首先對1973年在興和地區施工完成的勘探孔資料進行分析,統計原有地下水位資料和鉆孔位置,對照其坐標位置,在原鉆孔附近選擇與開采層位基本一致的機井或勘探孔,進行地下水位測量。根據測量井點高程,換算實測地下水位標高,與原有地下水位進行對比,判斷地下水位升降幅度,并訪問當地村民了解近年來地下水位的變化情況。

3調查結果與分析

根據調查結果,區內未出現由于地下水開采和灌溉引發的土壤鹽漬化、土地沙漠化和大面積植被退化現象。根據2013年采集的水化學分析樣與1973年農田供水勘察時水化學分析結果對比,地下水化學類型基本一致,礦化度也無明顯增高的趨勢,水質無惡化、變異現象。興和縣農灌系統發達,地下水開發利用歷史悠久,井灌區由于長期開采地下水,已產生與地下水開采有關的地質環境問題,比較突出的是灌區地下水位下降和淺層第四系含水層的局部疏干。

3.1地下水位下降目前興和縣大庫聯鄉、賽烏素鄉和民族團結鄉農業灌溉面積最大,其中以大庫聯鄉灌溉面積分布最大、機井數量最多,井灌歷史最長。通過歷史時期水位資料對比及實際調查,承壓水水位下降明顯的地區分布于大庫聯鄉和賽烏素鎮,潛水位下降明顯的地區位于民族團結鄉。

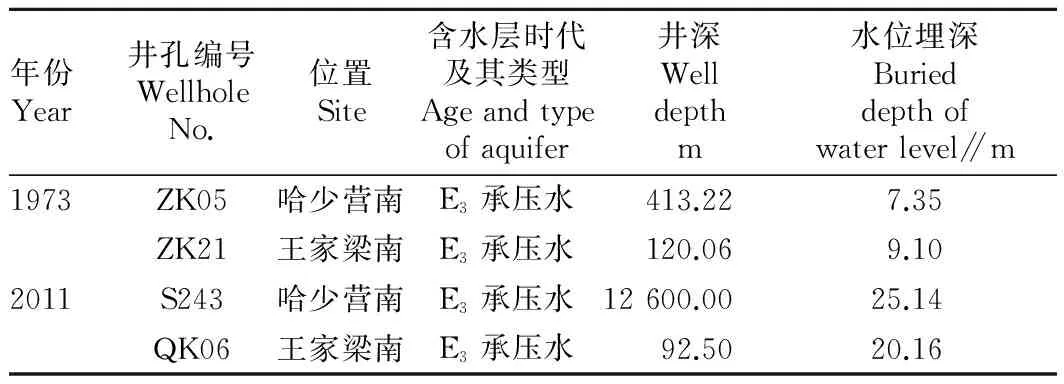

3.1.1承壓水農灌區。根據1973和2011年在大庫聯鄉北部地區2個相近井點地下水水位對比,40年間水位下降了17.79~11.06 m,下降速率為0.47~0.78 m/a(表1)。據大庫聯鄉當地農民反映,近年來,由于農灌面積逐年擴大,機井數量和機井密度逐年增加,導致庭院的淺民井在夏季干枯或水量減小。當地有些自流井已停止自流,農灌井的水量已大幅減少,揚程逐步提高。如20世紀 80年代農灌井水泵的揚程為50 m左右,現為100 m左右。

表11973和2011年大庫聯鄉北部地區地下水位埋深比較

Table 1Comparison of buried depth of groundwater level in northern region of Dakulian Township in 1973 and 2011

年份Year井孔編號WellholeNo.位置Site含水層時代及其類型Ageandtypeofaquifer井深Welldepthm水位埋深Burieddepthofwaterlevel∥m1973ZK05哈少營南E3承壓水413.227.35ZK21王家梁南E3承壓水120.069.102011S243哈少營南E3承壓水12600.0025.14QK06王家梁南E3承壓水92.5020.16

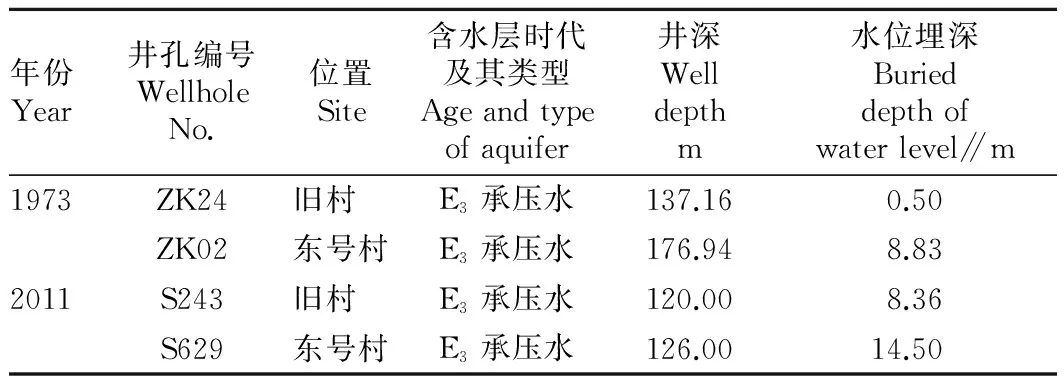

賽烏素鎮是興和縣重要的農業灌溉區之一,長期的農業開采,導致局部地區水位下降。根據1973和2011年大賽烏素鎮北部地區2個相近井點地下水水位對比,40年間水位下降了5.67~7.86 m,下降速率為0.15~0.21 m/a(表2)。

3.1.2潛水農灌區。興和縣潛水農灌區主要分布于后河河谷平原區,該區20世紀60年代開始施工農灌井,當時全部為大口井,井深一般不超過15 m。由該調查可知,部分大口井仍能使用,但水位下降很多,部分已干枯。水位下降的區域主要分布于后河河谷平原的支溝中。

表21973和2011年賽烏素鎮北部地區地下水位埋深比較

Table 2Comparison of buried depth of groundwater level in northern region of Saiwusu Town in 1973 and 2011

年份Year井孔編號WellholeNo.位置Site含水層時代及其類型Ageandtypeofaquifer井深Welldepthm水位埋深Burieddepthofwaterlevel∥m1973ZK24舊村 E3承壓水137.160.50ZK02東號村E3承壓水176.948.832011S243舊村 E3承壓水120.008.36S629東號村E3承壓水126.0014.50

開采量調查過程中,在民族團結鄉附近地區選擇了5個民井進行歷史水位對比,其中1973年施工的3個大口井目前仍在使用,另外2個已廢棄,選擇在附近2個近幾年施工的民井進行水位對比。各民井大致分布于溝頭位置,水位對比情況見表3。由表3可知,1973~2011年地下水水位下降了2.27~7.00 m。除去氣候因素(1973年為平水年,2011年為枯水年),后河河谷區農業灌溉長期高強度開采潛水是造成水位下降的重要原因。

表31973和2011年民族團結鄉附近地區民井水位埋深比較

Table 3Comparison of buried depth of well water in surrounding area of Minzu Tuanjie Township in 1973 and 2011

年份Year井孔編號WellholeNo.位置Site水力類型Hydraulictype井深Welldepthm水位埋深Burieddepthofwaterlevel∥m1973GW481趙十號Q4類型15.006.86GW100黃土村Q4類型13.604.53GW110蝠溝村Q4類型11.703.50GW19黃石崖Q4類型10.505.68GW012梁家村Q4類型8.605.632011S021趙十號Q4類型16.6010.32S016黃土村Q4類型12.808.29GW110蝠溝村Q4類型11.7010.50GW19黃石崖Q4類型10.508.12GW012梁家村Q4類型8.607.90

3.2第四系含水層局部疏干資料表明,40年前,區內小溝谷中均賦存第四系松散巖孔隙潛水,含水層呈條帶狀分布于各溝谷中。該調查結果表明,部分溝谷中的民井大部分已干枯或水量減少很多,淺部含水層已成為透水不含水層,這主要是由長期農業灌溉影響所致。第四系松散層疏干區主要分布于規模較小、第四系沉積厚度不大的小支溝中。

據調查,團結鄉蝠溝村西部6 100 m長的溝谷松散層已成為疏干區,蝠溝村西有1條南北向展布的季節性流水溝谷,為鴛鴦河的支溝,平時干枯,雨季時有短暫的洪水自北向南匯入鴛鴦河,河谷寬270~350 m,溝谷中沉積有厚度近10 m的第四系松散層。野外調查時,上部5.0 m左右的砂層全部為干砂。溝谷東岸的一眼大口井井深3.5 m,井徑1.0 m,成井于1980年左右,原為農灌井,現已干枯。現場可清晰地在井壁觀察到地表以下1.5 m處有水銹,說明當時成井時,水位在1.5 m左右。蝠溝村有1眼大口井,原為全村的飲水井,成井于1970年左右,井深11.7 m,上部9.0 m為第四系松散層,成井時水位埋深為3.5 m,但目前井水位已降至10.5 m,已近干枯,僅夠附近1戶村民使用。從這2眼井水位變化情況看,40余年年間,該區域水位下降近7.0 m,年均下降18 cm多。

造成該區域第四系含水層局部疏干的原因為附近地區農業開采量大所致。該溝谷南部為民族團結鄉農業灌溉區,開采后河河谷平原第四系松散巖類孔隙潛水,灌區農灌井密集,由于地下水開采量大,已將局部地區的第四系松散含水層疏干,蝠溝村附近地區即為影響區的一部分。

4結論與建議

農灌區由于地下水過量的長期開采,已引起了地下水位的持續下降和第四系松散含水層疏干,對地區生態環境造成影響。為此,提出如下地下水開發利用建議:①充分利用地表水資源。興和縣地表水利用設施已初具規模,現正發揮效益,且這些設施將會更加完善,地表水要比地下水用水成本低,且洪水水質好,長期引洪灌溉有利于改善土質,因此,應盡量利用地表水,減少地下水開采量。區內分布有黃石崖水庫、皂火口水庫。但這2個水庫由于年久失修,地表水資源未能充分利用。黃石崖水庫設計灌溉面積為667 hm2,實灌133 hm2/a;皂火口水庫設計灌溉面積為3 600 hm2,實灌600 hm2/a。根據《興和縣“十三五”規劃》,十一五期間要對這2個水庫進行灌區配套工程建設,使其充分發揮效益。②采取節水措施。現狀部分農業灌溉區仍采用渠道大水漫灌的方式,耗水量大,因此,在現有機井總數不變的基礎上,應采用噴灌、滴灌和微灌等節水措施,最大限度地節約地下水資源,以達到降低灌溉定額及減緩地下水水位下降趨勢的目標。

參考文獻

[1] 陳夢熊.現代水文地質學的演變與發展[J].水文地質工程地質,1993(3):1-3.

[2] 陳夢熊.中國水文地質環境地質問題研究[M].北京:地質出版社,1998:6-8.

[3] 李寶興.我國西北干旱地區地下水資源的合理開發和利用[J].中國沙漠,1982,2(1):1-12.

[4] 陳望和.河北地下水[M].北京:地震出版社,1999:12-16.

[5] 龔家棟,董光榮,李森,等.黑河下游額濟綠洲環境退化及綜合治理[J].中國沙漠,1998,18(1):44-50.

[6] 丁宏偉,王貴玲,黃曉輝.紅崖山水庫徑流量減少與民勤綠洲水資源危機分析[J].中國沙漠,2003,23(1):84-89.

[7] 賈大林,司徒凇,龐鴻賓,等.農業節水與區域治理[M].北京:中國農業科學技術出版社,1992.

[8] 靳孟貴,張人權,高云福,等.農業-水資源-環境相互協調的可持續發展:以河北黑龍港地區為例[M].武漢:中國地質大學出版社,1999:21-23.

[9] 劉昌明,陳志愷.中國水資源現狀評價和供需發展趨勢分析[M].北京:中國水利水電出版社,200l:19-24.

[10] 陳興鵬,康爾泗.河西走廊綠洲生態經濟系統良性循環的水資源問題[J].中國沙漠,2000,20(1):90-94.

[11] 王貴玲,陳德華,藺文靜,等.中國北方地區地下水資源的合理開發利用與保護[J].中國沙漠,2007,27(4):684-688.

[12] 于麗麗.地下水合理開發利用與科學管理措施探析[J].海河水利,2012(2):21-22,66.

[13] 張人權.地下水資源特性及其合理開發利用[J].水文地質工程地質,2013(6):1-5.

基金項目內蒙古自治區興和縣地下水資源勘查與區劃項目(2010~3~SK18)。

作者簡介彭志帆(1982- ),女,內蒙古呼和浩特人,工程師,從事水文地質工程與地質環境研究。

收稿日期2016-04-22

中圖分類號S 181.3

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)15-109-03

Geological Environment Problems Caused by Groundwater Exploitation in Xinghe County, Inner Mongolia

PENG Zhi-fan

(The Inner Mongolia Autonomous Region Geological Environmental Monitoring Institute, Hohhot, Inner Mongolia 010020)

AbstractIn order to analyze geological environment problems caused by groundwater exploitation in Xinghe County, Inner Mongolia, using field investigation and interview, the change of agricultural irrigation area, the Quaternary aquifer distribution area and underground water level, water quality was investigated. The results showed that the groundwater level in the agricultural irrigation area decreased significantly, the shallow layer of the Quaternary aquifer appeared unwatering. Aiming at the investigation results, it was proposed that in the future we should make use of surface water resources and take measures to save water, so as to achieve the goal of reducing the irrigation quota and slowing down the decreasing trend of groundwater level.

Key wordsGroundwater; Geological environment problems; Exploitation; Xinghe County