現實版“盲井”頻現

張偉杰

現實版“盲井”又出現了。

6月6日,內蒙古自治區人民檢察院官方微博發布消息:5月30日,巴彥淖爾市人民檢察院對故意殺人偽造礦難騙取賠償款系列案的七十四名被告人依法向巴彥淖爾市中級人民法院提起公訴。

電影《盲井》講述了一個發生在礦區的故事:兩個生活在礦區的閑人靠害人賺錢,他們先是將打工者誘騙到礦區,然后將打工者害死在礦井下,制造事故假象,再假扮死者家屬向礦主索要賠償,他們一次次得手了……

“殺人、騙賠”是電影《盲井》更是現實“盲井”的核心——據媒體報道,2012年7月到2013年3月間,郭某某、艾某某等四人分別伙同他人在山西不同地方的煤礦井下,將工人殺害后,偽造礦難現場,然后冒充死者家屬向礦方詐騙;2015年1月,四人又合伙在內蒙古一煤礦將一名工人殺害后逃匿,后被網上追逃。

從已經查獲的案件中可以看出,這樣的犯罪儼然成了一個“產業”,其間已經形成了配合緊密、環環相扣的一條黑色產業鏈——招黑工、冒名頂替、踩點、謀殺、騙賠。每一個程序都由相應的人去完成,最后騙到錢再“論功分贓”。

如果仔細分析這一過程,很容易發現其中漏洞百出,比如身份造假、“親屬”不關心死者等等。然而,現實中的“盲井”卻屢屢“成功吃人”。僅僅是剛剛披露的內蒙古版“盲井”案中,七十四名被告就被控謀殺了十七人。

除了內蒙古,全國不少地方也發生過此類案件:2011年3月,江西東鄉縣發生一起“礦難”騙局;2012年11月18日,新疆維吾爾自治區拜城縣發生一起“礦難”;2014年,邯鄲版“盲井”案在當地開審,合謀殺害工友騙賠的二十一名農民工被以故意殺人罪、詐騙罪判處五年有期徒刑至死刑。

如此“沒有技術含量”的犯罪何以屢屢得逞?一名罪犯的話道破天機:先物色好作案對象,再找到管理比較松散的小礦伺機作案,因為他們選中的小礦大多招工不規范,一旦出了事故礦主寧愿選擇私下賠償也不愿向安監部門上報。這些鐵礦都會向當地安監部門繳納一百萬元的安全保證金。如果出了礦難,這一百萬元不僅會被沒收,礦還會被封,罰款整頓。

難怪犯罪者們能夠輕松要到少則幾十萬元多則上百萬元的“賠款”,說到底,這不是給死人的賠償,而是給活人的“封口費”,而這其中的“封口空間”還相當大。

正是因為現實中大量存在的不規范礦山和礦山里不規范的用工,才讓犯罪者看到了機會,敢于把騙來的工人殺死再佯裝成親屬去要錢。

如果因為某些礦山的刻意隱瞞而讓相關部門 “無法及時得到信息”,因而沒有懲罰涉事礦主還情有可原,那么當司法機關已經查清事實后,相關部門依然沒有對相關礦山進行“查處、整頓”,就顯然說不過去了。

現實中的“盲井”案告破,常具有偶然性,有時是被殺者“復活”,有時是碰巧找到了死者的真家屬,都鮮見因監管部門介入而破案的“劇情”。即便案件告破,更鮮見相關部門順藤摸瓜,發現相關礦山的生產與管理漏洞并督促改之。如此“放松監管”,難怪換湯不換藥的“盲井”案件不斷。

【原載2016年6月11日《工人日報·法思清話》】

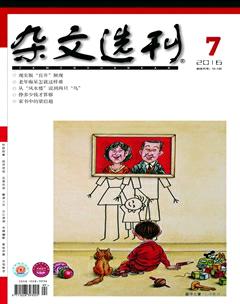

插圖 / 嗜血者 / 畢傳國