金塔輝煌 源遠流長

——絲綢之路塔文化斷想

柴劍虹(中華書局,北京 100073)

金塔輝煌 源遠流長

——絲綢之路塔文化斷想

柴劍虹

(中華書局,北京 100073)

[摘要]約公元前1世紀,佛教經絲綢之路傳入中國。在佛教中國化的進程中,古南亞大陸、中亞與我國西域、中原的文化藝術,因交流、互鑒、融合而不斷豐富、發展、繁榮,推動了世界文明的進步。中國的塔歷史悠久,分布廣泛,發展充分,形態各異,文化內涵豐富,當為世界之最。絲綢之路塔文化堪稱其中最為典型的例證。本文特別關切的,是今天河西隴右地區的佛塔遺跡。

[關鍵詞]絲綢之路;塔文化;佛教文化

一

塔在古代中國本是伴隨佛教傳入的舶來品,應無異議。據巴基斯坦著名考古學家、文物保護專家穆罕默德·瓦利烏拉·汗的研究,佛典中“塔”的古梵文Stūpa(窣堵波,佛教創始前在南亞次大陸用以稱埋骨殖之所),普拉克里特語稱之為Thūpa(土巴),斯里蘭卡稱Dagaba(達伽巴),尼泊爾稱Chaitya(支提),由Thūpa演化為英—印式的Tope(塔婆)。①但是,漢字的“塔”是否音譯自Tope,迄無定論。②撰于東漢和帝永元十二年至安帝建光元年(100~121)的許慎《說文解字》中本無“塔”字,10世紀末,北宋徐鉉等人在校訂此書時增補了“塔”字,解曰:“西域浮屠也,從土答聲。”③這一方面說明了塔的傳入與漢武鑿空西域、絲綢之路開通的關聯,同時以“佛”的梵音音譯“浮屠”借稱佛塔,之后我國泛稱佛塔為“浮圖”,似亦應源自此。

據《法苑珠林》引述的佛典所載,釋迦摩尼生前已有供養舍利之塔,④大量建造佛塔則緣自帝釋安排釋迦生后供奉其八萬四千螺發。如該書卷10征引 《道宣律師感應記》云:

佛告帝釋:汝將我發欲造幾塔?帝釋白佛言:我隨如來發,一螺發造一塔。佛告龍王:令造瑪瑙瓶、黃金函,將付帝釋,用盛螺發。爾時帝釋使天工匠,經三七日,方得可成。如來以神力故,如一食頃,發塔皆成。大數有二十六萬。佛告天帝:汝留三百塔余天上守護。自馀諸塔,我涅槃后,將發塔八萬四千付文殊師利余閻浮提,如上諸國我法行處,流通利益……余閻浮提六十大國內有文字處,一國置一塔。令地神堅牢用金剛造塔,高三丈許,用盛髭函。⑤

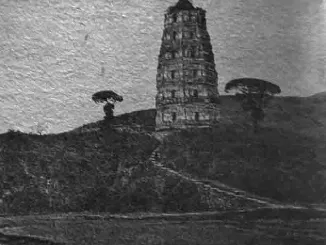

可見,這些塔原本是安置佛發之用,即佛典中所稱“發塔”,而后演變為安葬佛舍利(發舍利、骨舍利、肉舍利等)之塔。據穆罕默德·瓦利烏拉·汗研究,“佛陀寂滅之后,各地方羅阇將舍利分作八份,當作圣物,于其上建窣堵波”。他考證殘存至今最早的窣堵波為位于尼泊爾邊境的毗波拉華塔,即建于阿育王之前。這說明在阿育王時代之前,安置佛舍利的窣堵波也早已存在。公元前3世紀中期,古印度孔雀王朝阿育王皈依佛教后,曾發掘七座窣堵波,并分佛舍利建八萬四千座“阿育王塔”供養之。⑥對此,《法苑珠林》亦有相關記載。⑦當然,遍布南亞大陸、斯里蘭卡、中亞、西域的阿育王塔,并非一日建成,其形態也在逐漸變化,內涵不斷豐富。如塔的底部由圓形發展為四方形、六邊形基壇,塔身由實心半球狀或覆缽形至鼓狀,材質由土坯到石頭、金屬、木頭等,平臺及多層相輪的設置,各層裝飾變得繁縟,拱柱內的佛像、神獸等的浮雕漸趨細膩,高度與體積的差異較大,等等。研究者認為,因為受希臘藝術的影響,這些阿育王塔的建筑、雕刻形成了犍陀羅風格。這在穆罕默德·瓦利烏拉·汗的著作《犍陀羅藝術》中有較詳細的論述,茲不贅敘。

二

塔亦經由絲綢之路傳入我國。中國的塔歷史悠久,分布廣泛,發展充分,形態各異,文化內涵豐富,當為世界之最。中國塔文化的發展、繁榮,絲綢之路所起的作用不可忽視。

當代一些學者,據《法苑珠林》、《佛祖統紀》及敦煌P.2977寫本等文獻記載,認定“中國境內有19所葬有佛舍利的阿育王塔”。這其實是一種誤讀。因為不僅這些文獻所指范圍僅為我國“中土”,并未包括古稱西域的今新疆地區,而且即便是中土也留有不少余地。如《法苑珠林》“故塔部”明載“感應緣略引二十一驗”,即21處,述及除19塔之外的有“統明神州山川并海東塔”及“雜明西域所造之塔”,還有其他若干藏有佛舍利的古塔,⑧以及齊州臨濟縣東磚塔、益州城南空慧寺內金藏、坊州玉華宮寺南古塔基、江州廬山三石梁奇塔、荊州大興國寺塔、高麗遼東城七重木塔、倭國塔、西域罽賓國漢寺浮圖及王梵寺金銅浮圖等等,而《魏書·釋老志》、《梁書》等史籍也都有中原地區其他舍利塔的記載。近代以來的考古成果也證明了我國隋唐前所建阿育王塔的數量要遠遠超過19座。尤其是1987年陜西扶風法門寺地宮阿育王塔寶函中佛骨舍利的現世,2010年南京大報恩寺鎏金七寶阿育王塔的出土,呈現了遺存我國境內最典型、彌足珍貴的阿育王塔實物。

就我國境內絲路西段的西域地區而言,自公元3世紀中至7世紀中,朱士行、竺法護、法顯、玄奘等高僧西行取經,在西域各地所見之伽藍,許多均應伴有窣堵波的營建,從性質上看,其中大多是我國早期的葬有佛舍利的阿育王佛塔。如《法顯傳》記述于闐國“家家門前皆起小塔,最小者可高二丈許”,該國之王新寺“塔后作佛堂,莊嚴妙好”,⑨而竭叉國(今塔什庫爾干)“國人為佛齒起塔”。⑩楊衒之《洛陽伽藍記》卷5引北魏孝明帝神龜元年(518)敦煌人宋云與惠生奉命使西域的《行紀》文字中,亦有西域各地若干佛塔的簡明記載,如左末西捍麼城(即漢扜彌國)南15里的大像塔及“諸宮塔乃至數千”;于闐國的覆盆浮圖;烏場國(北天竺地)城北“有如來履石之跡,起塔籠之”,又有陀羅寺“浮圖高大”,又有城東南如來苦行舍身飼虎處的山頂浮圖,又有城西南500里阿育王為太子所建塔;還特別記載了“復西南行六十里,至乾陀羅城。東南七里,有雀離浮圖。高三百尺,金槃十三重,合去地七百尺”,稱“西域浮圖,最為第一”。 據筆者粗略統計,玄奘、辯機在《大唐西域記》中述及古印度境內窣堵波的有200余處數百上千座,有若干座記錄了具體名稱或概稱(如“上軍王窣堵波”、“舍頭窣堵波”、“發爪窣堵波”等),有的有材質、高度、形制說明(如磚、石、百丈、“五窣堵波”等),有些均注明為“無憂王(即阿育王)所建”,較為詳盡。而對今新疆境內的西域地區,則一般只概述經歷地的伽藍概數,不單提窣堵波;但也有具體提及的,如該書卷12就明確記述朅盤陁(漢蒲犁國,或亦今塔什庫爾干)無憂王在宮中建窣堵波,斫句伽國(今新疆葉城)多有窣堵波,尤其是講到瞿薩旦那國(即于闐)王城西娑摩若僧伽藍有高百余尺窣堵波,一位遠方來羅漢,將周盛數百粒佛舍利子的寶函以神力安置在該窣堵波地宮。?西域早期佛塔的數量誠然比不上古印度,另外,玄奘東歸時回國心切,不及在印度時細細尋訪、記錄也是可以想見的。

鹿野苑修復的阿育王塔

印度早期阿育王塔

據敦煌莫高窟藏經洞所出P.2009號《西州圖經》殘卷記述,西州(今吐魯番地區)境內有“古塔五區”,其中“圣人塔一區”:

右在州子城外東北角。古老傳云:阿育王之所造也。按內典《付法藏》經云:“輸伽王于閻浮提造八萬四千塔。”阿輸伽即阿育王也。其塔內有故碑碣與道俗同,故此俗稱圣人塔。?

此塔在今交河或高昌故城是否有遺存,其具體位置,以及其他四區塔的情況,因該敦煌寫本殘缺,均不清楚。法國當代研究西域考古及藝術的專家莫尼克·瑪雅爾(Monique Maillard)在她的著作《古代高昌王國物質文明史》的第三章“吐魯番地區的建筑”中,曾根據上世紀初法、德等國考察隊的考古資料,述及吐魯番地區遺存的各種窣堵波建筑形制,認為有些“可能分別呈半球或圓柱等形狀”,有的“圓屋頂形窣堵波與印度窣堵波的傳統樣式很接近”,有的呈“星狀”分布,有的是“一座高大的中心窣堵波的四側都有較小的窣堵波陪襯”,等等。?絲綢之路中道是否還有數量更多的沒有安置佛舍利的非阿育王塔,?它們的遺存情況,它們的形制特點,近年來在新疆進行踏勘考古的學者,應該會多所掌握。

三

本文特別關切的,是今天河西隴右地區的佛塔遺跡。

前述《法苑珠林》等典籍中19座阿育王塔,有4座位于河西地區,即周瓜州城東古塔、周沙州城內大乘寺塔、周涼州姑臧故塔、周甘州刪丹縣故塔。此四塔都建在絲綢之路主干線上,《法苑珠林》各本卷38“敬塔篇·感應緣”均有目無文,中華書局校注本據《集神州三寶感通錄》卷上輯補了以下文字:

周瓜州城東古基者,乃周朝阿育王寺也。廢教已后,隋雖興法,更不置寺。今為寺莊,塔有舍覆,東西廊廡,周回墻匝,時現光相,士俗敬重。每道俗宿齋,集會興福,官私上下,乞愿有應云云。

周沙州城內廢大乘寺塔者,周朝古寺,見有塔基。相傳云是育王本塔,才有災禍,多來求救云云。

周涼州姑臧塔者,依檢諸傳,咸云姑臧有育王塔。然姑臧郡名,今以為縣,屬州。《漢書》河西四郡則張掖、姑臧、酒泉、敦煌也。然塔未詳。

周甘州刪丹塔者,今名為縣,在甘州東一百二十里,縣城東弱水北大道側土堆者,俗傳是阿育王塔。但有古基,荒廢極久,斯即疑為姑臧塔也。?

這里的“周”,如指秦之前的周王朝,顯然與史實不符,似乎與宇文氏于公元572年建立的北周政權較為接近。實際上,這些塔的始建年代恐怕應該早到兩晉十六國時期。其中將刪丹塔推測為姑臧塔也并不確切。姑臧長期為武威郡治所,武威古護國寺感應塔(或稱感通塔),據傳即原阿育王古塔,后年久毀損。有研究者稱:西晉末年涼州刺史張軌封西平公后,曾在佛塔塔基舊址修筑宮殿,至前涼張天錫掌權時(363)又毀宮復塔。西夏天佑民安五年(1094)時有“涼州重修護國寺感應塔碑”記載此事。?此碑西夏文中譯文有云:

涼州塔者,阿育王舍利分作天上天下八萬四千舍利藏處之中,杏眼舍利藏處。雖是真塔而已毀破。張軌為天子時,其上建造宮殿。彼為涼州武威郡名。張軌孫張天錫已受王座,則舍去宮殿。延請精巧匠人,建造七級寶塔。?

而碑背的漢文碑銘在“張軌稱制”與“治建宮室適當遺址”間有脫文,其余所述與西夏文亦不盡相合,且似與《晉書》所載不合。天錫系張軌曾孫輩。查《晉書》卷5“孝愍帝紀”、卷86“張軌傳”等,張軌雖“霸河西”,卻始終避免“稱制”,建興二年(314)二月封涼州刺史張軌為西平郡公,軌又固辭未受,五月即去世,并無修筑宮殿之舉;而其孫張駿受封西平公后,則在姑臧有“赦其境內,置左右前后四率官,繕南宮”之舉。?我頗疑是西夏時期撰碑人“駿”(孫)冠“軌”(祖)戴了。但是該寺塔前身為阿育王古塔卻是可以肯定的。

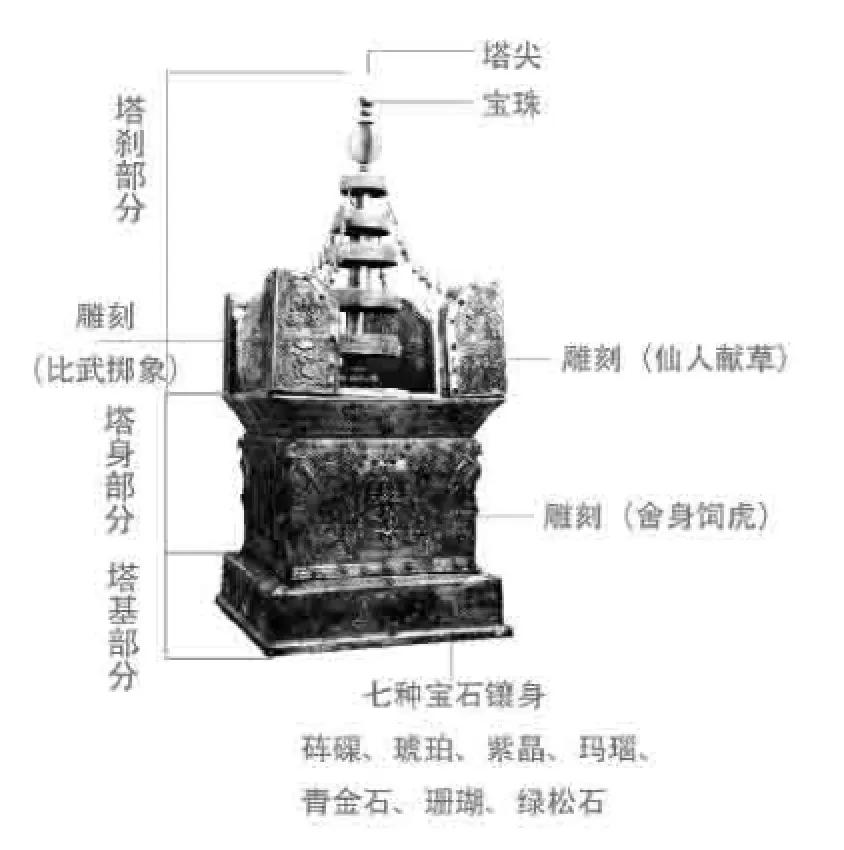

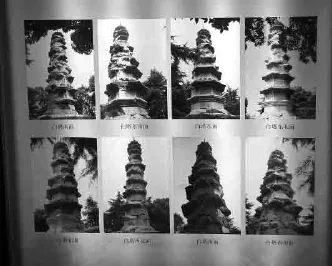

也有學者著文提出:結合20世紀以來的考古資料,并參稽佛教典籍及地方史志的有關記載,19座阿育王塔的地理方位、興建年代、演變歷史及保存現狀等,大都可以稽考。19座塔中,除曾經存在于甘肅敦煌莫高窟的崇教寺塔、敦煌市西大乘寺塔、武威姑臧寺塔及四川崇州懷遠鎮晉原縣塔失考外,其余15座都有遺跡可尋。這些塔據說都是根據印度阿育王塔原型仿制的。根據敦煌石窟壁畫、云岡石窟雕塑,尤其是鄖縣阿育王寺阿育王塔及近期于南京長干寺地宮出土的鎏金七寶阿育王塔,結合歷史文獻的記載,可以看出,阿育王塔的原型應為寶篋印塔。?據李正宇研究員《敦煌地區古代祠廟寺觀簡志》所述,“敦煌最早的佛寺,多為西域僧人所建”,“今所知唐宋時期敦煌佛寺四十余所,又有蘭若、佛堂、佛圖見諸敦煌遺書者不下數十”。?如始建于西晉武帝時期(265~290)的仙巖寺,曾在隋開皇年間建普凈之塔;瓜州城東有阿育王寺,應即《法苑珠林》所述建有覆缽形阿育王塔者;其他寺廟建塔者應不在少數。英籍匈牙利人斯坦因曾于1907年5月中旬到安西破城子(西漢敦煌郡廣至縣)唐舍利塔調查,此塔是否與瓜、沙阿育王塔亦有承襲關系?唐時玉門關遷至今安西縣東之雙塔堡附近,此地名亦應與當地建有雙塔相關。P.3721號敦煌寫本《瓜沙兩郡大事記》記載沙州刺史張嵩屠龍故事,云“其龍尸發聲騰空而走,至州西二里,遺卻二莖燋肋。恐為后患,便于龍肋上置佛圖兩所,茨萁輔道下小肋一條,又置佛圖一所,至今號為龍肋佛圖”。?這三所佛塔,當然又另有文化內涵了。

阿育王塔結構示意圖

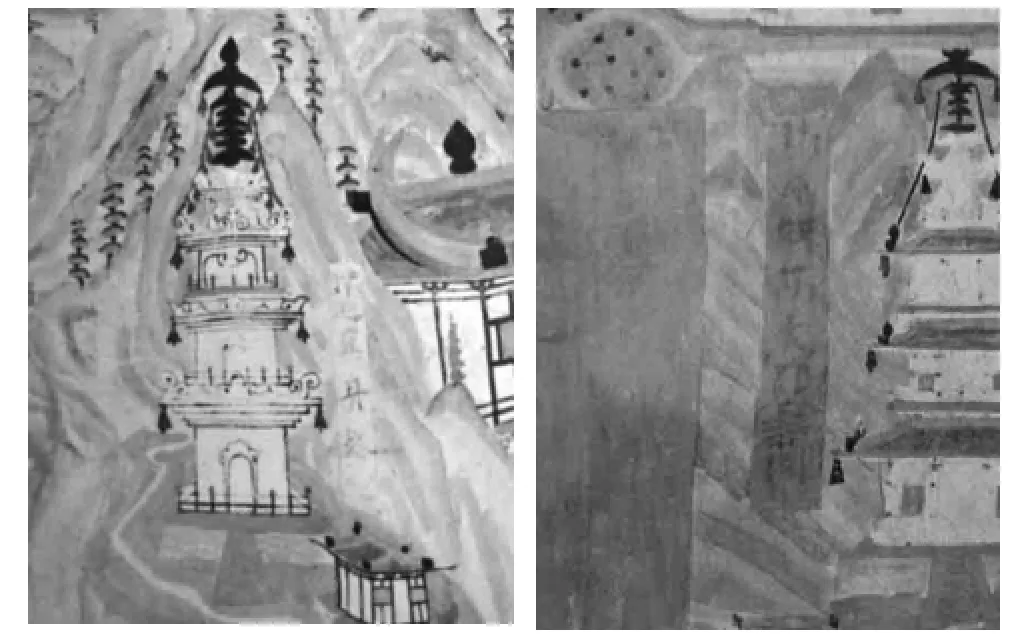

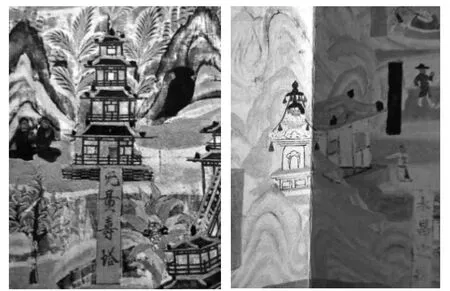

敦煌莫高窟第61窟五臺山圖中塔

敦煌莫高窟第61窟五臺山圖中塔

敦煌莫高窟第61窟五臺山圖中塔

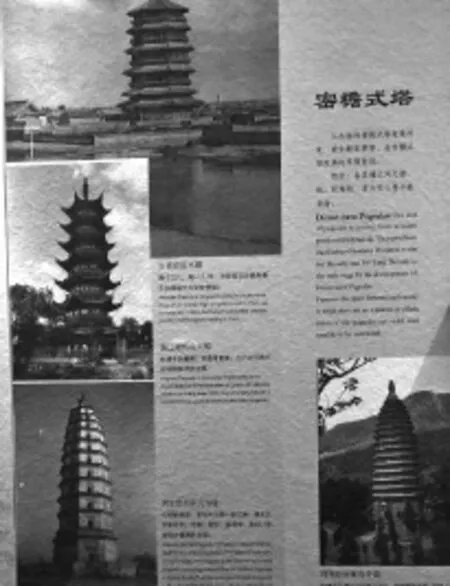

有學者從敦煌莫高窟北周時期第428窟壁畫中五塔組合特點入手,詳細考辯了其形制淵源,認為既離不開犍陀羅藝術的源頭,又和佛教中國化進程中源于漢代的建筑風格及北魏的五塔組合相關;提出南北朝時期的佛塔主體塔身形制有單純印度式窣堵波塔、亭閣式覆缽塔、仿木結構與覆缽相結合式塔三種類型,并通過許多實例舉證,說明了佛塔營建中印度、西域、漢地的交融與創新。?這一研究值得關注。隋朝文帝頒旨在各地建塔供奉佛祖舍利,形成全國范圍統一的新一輪建塔熱潮,也是佛塔中國化的里程碑。唐宋時期,蘊含濃烈漢文化色彩的亭臺樓閣式、密檐式寶塔的營造,以洛陽、長安、開封為中心逐漸向四方擴展,而且結構、樣式不斷翻新,內涵更加豐富。?如果我們進一步品鑒敦煌壁畫里從十六國時期到宋元時代林林總總的佛塔圖形,也應該會獲得更多的啟示。

總之,位于絲綢之路咽喉與通衢之瓜、沙、涼、甘四地的阿育王佛塔及其文化內涵,應該是早期佛教傳入中國珍貴的物質文化遺存,值得我們進一步探究。

四

現在講到“金塔”。據佛典記述,“金塔”的性質系釋迦如來生前親自確定。但各典所述,不盡統一。前引《法苑珠林》卷10據《道宣律師感應記》云:“佛告龍王:令造瑪瑙瓶、黃金函,將付帝釋,用盛螺發。”“令地神堅牢用金剛造塔,高三丈許,用盛髭函。”佛“涅槃后,將發塔八萬四千付文殊師利于閻浮提”。該卷另據《四分律》云:“時阿難持故器收世尊發。佛言:不應以故器盛如來發,應用新器新衣繒彩若缽衣裹盛之。時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐,來索世尊發。佛言:聽彼得已。不知安處。佛言:聽安金塔中,若銀塔中,若寶塔中,若雜寶塔,繒彩衣裹。”?按理,最初的金塔應是用金剛造塔、以黃金函安置佛祖螺發舍利之發塔專稱,與銀塔、寶塔、雜寶塔有別,并非所有的佛塔都可稱金塔。金塔,在林林總總的萬千佛塔中,應該具有最尊崇的地位。也正因為如此,所以后世各地所建之“金塔”,雖然不一定符合釋迦原始金塔的基本條件,為強調對佛祖之尊敬及該塔之重要性,亦稱之金塔,也就可以理解了。我國現有佛塔中有多少冠以“金塔”之名,恕筆者不敏,未做全面調查。如位于云南芒市的勐煥大金塔(2007),系毀于1942年的雷牙讓山頂佛塔與毀于文革的芒市市區大金塔二塔重新合建;今麗江金塔景區則由十七世東寶仲巴活佛發心主持,由當地旅游公司建成于2013年;江西省南昌市西湖區繩金塔始建于唐天祐年間(905~907),相傳因建塔前地下鐵函內有金繩四匝、古劍三把、盛300粒舍利子金瓶一個而得名;著名的甘肅張掖金塔寺則并無佛塔遺存。甘肅金塔縣是全國唯一以塔名縣的地方,有學者考據,認為該塔院寺(原名金塔寺)金塔應始建于東晉十六國時期,與北涼沮渠蒙遜政權重視佛教有關;明末傾塌,塔與寺均于清康熙三十九年(1700)重建,此后又經多次修葺至今。?該塔基本形制,筆者未能實地仰瞻,憑圖片只覺得與敦煌白馬塔相近,當屬佛塔中國化的早期形制。唐人段成式(803?~863)所著《酉陽雜俎》一書,專列“寺塔記”上、下卷,記載當時西京長安的寺塔概況,其中既有葬“隋朝舍利”的“發塔”,亦有葬唐時天竺高僧的舍利塔,也有葬有其他似帶還愿性質的舍利塔。?唐代長安是絲綢之路的重要起點,雖未聞其時其地有以“金塔”相稱者,應是塔文化最繁榮之處。據稱我國現有佛塔總數在3000座左右,其中有多少系歷經滄桑的古代遺存,特別是能以“金塔”相稱者,恐怕為數極少,且已難以確認。

甘肅金塔縣塔院寺金塔

敦煌白馬塔

我國佛塔的營建,從最初對佛與佛舍利的尊崇、膜拜,擴展到對為佛教信仰而獻身的高僧大德的敬仰、祭奠,到對理想世界的寄托、期盼,或表達祈愿、還愿、感恩之心。佛塔的建筑形制、雕刻(雕梁畫棟)、塑像、飛檐、相輪以及相關銘文等等,均深深打上了中國印記和時代烙印,有極其豐富的文化內涵。筆者近期在杭州觀瞻六和塔時,參觀了塔旁陳列的吳越地區古塔圖片展,又細覽了附近白塔公園的小陳列館,聯想到2013年在南傳佛教盛行的斯里蘭卡所朝拜的早期佛塔,得以進一步了解隨佛教傳入中國而逐漸興盛的塔文化的源流與內涵,但絲綢之路塔文化的介紹仍感到或缺,?故深感有必要進一步加強相關知識的普及工作,并推進學術研究。因此,在金塔縣創建絲綢之路塔文化的博物館,是個很好的創意。鑒于兩年前河南許昌已經建成了占地面積1.4萬平米的塔文化博物館(其明代所建文峰塔十年前已列為全國重點文物保護單位),而金塔縣本地已有博物館,為避免重復,建議是否可以在金塔縣博物館內設立“絲綢之路塔文化”專題展覽,不僅以仿制實物為主、圖文并茂地重點介紹絲綢之路沿線(包括境外段)的塔文化源流、內涵、特色,而且更要突出強調文物的保護意識與適度開發利用,強調通過塔文化知識的傳播增進文化交流互鑒,傳承優秀傳統文化,加強廣大民眾的人文修養,使金塔縣博物館成為弘揚絲綢之路精神、進行愛國主義教育的基地。

杭州雷峰塔舊影

湖州飛英塔

杭州白塔舊影

杭州白塔面面觀

白塔雕塑

白塔剎干遺構展示圖

寧波咸通塔

臨安功臣塔

密檐式塔

[注釋]

①瓦利烏拉·汗著、陸水林譯《犍陀羅藝術》,商務印書館1997年版,第141頁。季羨林等在《大唐西域記》的注釋中對塔的音譯來源亦有辨析,中華書局2000年版,第104~105頁。

②季羨林等《大唐西域記校注》認為“塔婆由巴利文Thūpa而來”。中華書局2000年版,第105頁。

③東漢許慎:《說文解字》十三下,徐鉉校定本,中華書局2013年版,第291頁。

④《法苑珠林校注》卷35“故塔部”引《百緣經》云:“昔佛在世時,與諸比丘到恒河邊,見一故塔毀落崩壞。比丘問佛:此是何塔?朽故乃爾。佛告比丘……名栴檀香。后悟非常,成辟支佛。身昇虛空,作十八變,尋入涅槃。王收舍利,起塔供養,是彼塔耳。”中華書局1996年版,第1202頁。

⑤見《法苑珠林校注》卷10“剃發部”,中華書局1996年版,第381~382頁。

⑥參見瓦利烏拉·汗著、陸水林譯:《犍陀羅藝術》,商務印書館1997年版,第141~161頁。

⑦該書卷37載:“(阿育王傳云)王詣彼所,白上座曰:我欲一日之中立八萬四千佛塔,遍此閻浮提,意愿如是。時彼上座白言:善哉大王!剋后十五日,日正食時,令此閻浮提一時起諸佛塔。如是依數乃至一日之中立八萬四千塔。世間人民興慶無量,共號曰阿育王塔。”見《法苑珠林校注》卷37“故塔部”,中華書局1996年版,第1183頁。

⑧該書卷38“故塔部”載:“又問:漢地塔寺古跡云何?答曰:今諸處塔寺多是古佛遺教基,育王表之福地,不可輕也。今有名塔,如常所聞。無名藏者,隨處亦有。如河西甘州郭中寺塔,下有古佛舍利。及河州靈巖寺佛殿下亦有舍利。秦州麥積崖佛殿下舍利,山神藏之。此寺周穆王所造,名曰靈安寺。”見《法苑珠林校注》,中華書局1996年版,第1226頁。

⑨⑩見張巽校注:《法顯傳校注》,上海古籍出版社1985年版,第13~14頁、第21頁。

?見范祥雍校注:《洛陽伽藍記校注》,上海古籍出版社1978年版,第247~328頁。

?見季羨林等校注:《大唐西域記校注》,中華書局2000年版,第983~1020頁。

??見王仲犖:《敦煌石室地志殘卷考釋》,中華書局2007年版,第213頁、第170頁。

?莫尼克·瑪雅爾著、耿昇譯:《古代高昌王國物質文明史》,中華書局1995年版,第109~115頁。

?如《晉書》卷97“四夷傳”:“龜茲國西去洛陽八千二百八十里,俗有城郭,其城三重,中有佛塔廟千所。”

?見《法苑珠林校注》“附錄·補遺”,中華書局1996年版,第2911~2912頁。

?此西夏文·漢文碑于清嘉慶九年(1810)被武威籍著名金石學家張澍發現,現入藏武威市博物館。

?史金波:《西夏佛教史略》,寧夏人民出版社1988年版,第247頁。其漢文碑錄文見該書第251~254頁。

?《晉書》卷86“張軌”、“張駿”各傳。中華書局點校本。第2221~2234頁。

?楊富學、王書慶:《敦煌文獻P.2977所見早期舍利塔考——兼論阿育王塔的原型》,蘭州大學《敦煌學輯刊》,2010年第1期。

?見氏著:《敦煌史地新論》,臺北新文豐出版公司1996年版,第66頁。

?王敏慶:《北周佛教美術研究——以長安造像為中心》,社會科學文獻出版社2013年版,第16~195頁。

?我國出版的關于塔的論著及普及讀物數量甚多。其中,白話文的相關著述曾對中國佛塔做了系統而簡明的介紹,請參見氏著《漢化佛教與佛寺》中“塔與經幢”一節,北京出版社2003年版,第225~236頁。

?見《法苑珠林校注》,中華書局1996年版,第381~382頁。

?請參見上海寶華寺網頁“新聞動態”所載陶玉樂《塔院寺“金塔”初建年代考》一文。Copyrigh 2012.Baohua Temple.AllRightsReserved.

?如(靖善坊大興善寺)“不空三藏塔前,多老松”。該塔即北天竺僧人不空(705~774),而“發塔內有隋朝舍利”。見許逸民《酉陽雜俎校箋》續集卷5“寺塔記”上,中華書局2015年版,第1753頁、第1750頁。又如(弘善寺塔)“塔下有舍利三斗四升,移塔之時……唄贊未畢,滿地現舍利,士女不敢踐之,悉出寺外。守公乃造小泥塔及木塔近十萬枚葬之,今尚有數萬存焉”。見前書第1795頁。

?據南宋《咸淳臨安志》記載,吳越杭州有寺院150多所。今尚存有若干著名的塔幢遺構。該白塔陳列館圖版說明中特別提及:“五代時期吳越國的磚木混合雙套筒結構樓閣式佛塔的營造技術,代表了當時佛塔構建的最高成就,開啟了佛塔發展的新紀元。”“吳越國時期的另一項重要貢獻開創了石塔仿木塔的塔幢型制,為后世留下珍貴的遺產。”該館陳列精要,而絲路塔文化的“鏈條”似仍有缺失。

[中圖分類號]K878.6

[文獻標識碼]A

[文章編號]1005-3115(2016)14-0008-07