裂變,對于被異化的中國當代藝術的重新正名Revolution

——the Cure of the Dissimilated Chinese Contemporary Art

吳鴻 Wu Hong

?

裂變,對于被異化的中國當代藝術的重新正名Revolution

——the Cure of the Dissimilated Chinese Contemporary Art

吳鴻 Wu Hong

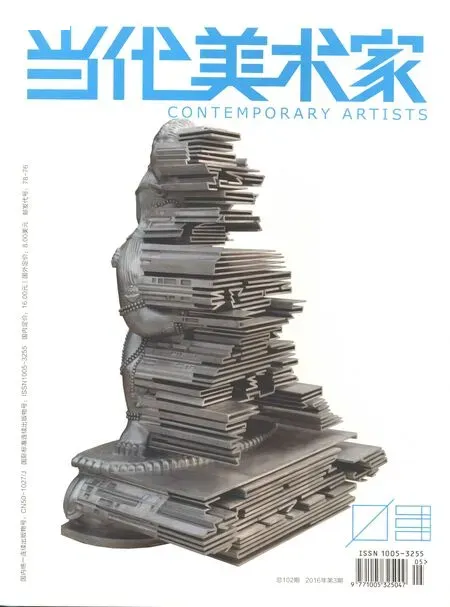

摘要:“石膏像——視覺經驗與文化背景下的中國現代性”當代藝術展,于4月16日在億利藝術館開幕。此次展覽為億利藝術館所主導的“創世紀:裂變中的中國當代藝術”系列展第二回,延續并深化2015年“倒敘的美術史:中國當代藝術的另一種線索”的策展理念,從大文化的視野,應用當代藝術的語言方式來闡釋中國自上個世紀初開始的社會、文化的變革。

關鍵詞:中國當代藝術,藝術變革,自我批判

#1

石膏像:

視覺經驗與文化身份背景下的

中國現代性

2016.4.16—5.21

策展人:吳鴻

億利藝術館

1

宋冬

奶油像

行動雕塑與裝置

尺寸可變

2014-2016

2

詹蕤

清洗

拍攝期間“石膏像”的變化記錄

3

李洪波

教具——大衛裝置、雕塑

尺寸可變

2013

中國當代藝術出現以來,既是自上個世紀八十年代初的思想解放運動在視覺藝術領域的一個延伸,其自身也是改革開放在社會文化領域的一個重要組成部分。

曾經有人說,為什么美國或法國的當代藝術不會冠以“美國”、“法國”的特指,而中國當代藝術要以“中國”來特別標示呢?原因很簡單,因為中國當代藝術的產生和發展有其自身的特殊條件和特殊環境。其一,中國當代藝術不是一個在藝術自身的完整線索中自然演變的結果,它是和中國在改革開放的社會環境下思想解放、文化開發的背景是分不開的,如果脫離了這樣的一個大前提來孤立地談論中國當代藝術是不得要領的。其二,中國當代藝術在三十多年的發展中,始終是以改革開放以來中國社會在不同階段下的發展形態為其分期標志,這就說明,整體的社會影響,不管是積極的還是消極的,一直保持了對于中國當代藝術的強大的影響力。這樣,中國當代藝術一方面在和國際藝術界保持著某種同步性的同時,其自身對于所身處的社會環境的歷時性的體現,也一直是一個顯而易見的重要特征。所以,中國當代藝術要以地域性的特指來說明和規定它的特殊性,是有其一定的內在的合理性。

簡單來說,在上個世紀的八十年代,雖然之中有其一定的反復性,但是,“改革”一直是社會的一個主旋律,求新求變的社會風尚表現在藝術范圍內,就是一切以區別于文革美術的樣式和形式都可以被視之為“新潮美術”,所以,我們通常意義上所說的新潮美術在體現了八十年代的理想主義的時代特征的同時,它自身社會運動式的高歌猛進下的混雜性和盲目性也是一個不容掩蓋的事實。及至九十年代,在市場化和自由經濟的催生下,當代藝術的市場化也開始萌動,市場的出現帶動了藝術家職業身份的自由化。這個時候,脫離了體制束縛的所謂職業藝術家的出現也得以成為可能。同時,當代藝術的具體表現形態也開始改變了八十年代的那種不食人間煙火式的理性主義特質,而逐漸具備了特定的社會批判性。新世紀前后,隨著證券、互聯網經濟、地產模式的出現,社會經濟形態也越來越虛擬化和金融化,藝術品市場的“金融產品化”也勢在必行;再加上在社會文化的轉型過程中,大眾娛樂文化的異軍突起,在一定程度上改變或影響了主流文化的表現形態和價值判斷。所以,市場化和時尚化構成了2000年以來的中國當代藝術主要形態特征。

上述的簡單回顧,一方面說明了我們在研究中國當代藝術的歷史和現實特征的時候,有必要強調它的特定地域特殊性;而另一方面從它的歷史發展軌跡中也能夠體會出它在逐步被異化和被規定化的邏輯線索。固然,我們從其整體性和積極意義來看待中國當代藝術在促進社會文化發展的層面上,怎么正面評價其歷史價值都不為過,但是,我們也必須正確認識到它的局限性和庸俗性的一面。這種局限性源自于它的歷史內在邏輯,而其庸俗性也正是來自于它的現實妥協性。我覺得,我們在這個時候有必要對于中國當代藝術保持著一種反思和反省的精神和態度,其動機恰恰是當代藝術自身的質疑精神和解構文化傳統所使然,它是當代藝術自身血脈的一個有機組成部分,是一種建設性的自我批判,而與那種盲目批評和簡單否定的方式有著天壤之別。

這種建設性的自我批判的思路應該包括以下幾個方面:

其一,如上所述,中國當代藝術的局限性正是源自于它的歷史內在邏輯。我們在就其形態進行特征性分析的時候,固然可以強調它的地域性和社會性的特性,但是,過于突出其社會參與性的結果必然是,藝術風格和藝術語言自身演進的邏輯簡單化,成為了社會運動式的簡單否定。主流的關于中國當代藝術的敘事邏輯往往會過于強調它的社會背景的完整性,而忽視了它從藝術語言自身來觀照的連續性。事實上,也正是這種外在完整性的解釋體系的過于強大,遮蔽了它的內在連續性,甚至是帶來了這種內在連續性的缺失。所以,關于中國當代藝術的話語體系演化成為一種庸俗社會學的模式,與它的歷史內在邏輯某些重要環節的斷裂是有著必然聯系的。

1

范勃

言外像之七

紙本

55×39cm

2015

2

薛松

羅斯科上的芥子園之六

布面丙烯綜合材料

100×80cm

2012

3

王廣義

冷戰美學——恐懼狀態下的人

綜合材料

2007-2008

4

龐茂琨

早安,委拉斯貴茲

布面油畫

108×160cm

2015

其二,中國當代藝術在其發展的過程中,特別是在其市場化的初始階段,來自西方社會的關注是一個不容忽視的驅使動力。在這個過程中,作為一種為了體現出以西方為中心的“文化多樣性”的補充,在被挑選、被選擇的局面下,被動的他者化,以及為了迎合這種潛在的“關注”而成為一種“主動的他者化”。近些年來,雖然中國國內的資本使本土收藏逐步成為了一種常態化,但是,上述的“主動的他者化”的心態似乎融進了中國當代藝術的血液之中,并且,它甚至還外化成為了某種樣式、風格、方式。尤其是,當這種作為“被關注的結果”而出現的中國當代藝術樣式在西方大獲成功的時候,人們便罔顧其本來的內在多樣性事實。就像一個生物圈,當我們為了一個更大的生物圈的多樣性的需要,而過分強調在這種外在多樣性中某種角色扮演的時候,它從一個外在范圍中的重要性勢必會形成為一種生態性強勢,從而對于其自身所生長環境中的其它多樣性形成遮蔽式的迫害。

其三,前述的中國當代藝術的市場化和中國當代藝術市場是兩個既有聯系又有著本質性不同的概念。藝術的“市場化”是指整個藝術的生態鏈以及評判體系變成為以市場為核心,因而和將藝術作品進入商業流通體系的藝術市場當然有著本質性的區別。藝術創作過程中的某種流行化的風格和符號,是在市場流通的過程中自然形成的結果。而在市場化的局面下,由于其強大的生態整合能力,可以人為地制造出來某種流行趨勢。在這種局面中,不僅是大量的年輕藝術家在機會主義的利益驅使下無所適從,只能被裹挾其中;即使是一些成功藝術家也很難擺脫在這種強大的市場力量下被“規定”之后的結果。市場化的結果必然是,消費者不再需要個體的獨立判斷,而只需要那種被操縱出來的集體無意識式的盲從。

1

王友身

街道·黑板報

裝置

1991-2016

2

毛同強

徯我后

綜合材料

2015

3

方力鈞

2013-2015

綜合材料

2015

4

王風華

夜隔離NO.5

布面油彩

400×100cm 2014

其四,大眾娛樂產業日益從一種社會亞文化狀態下演變成為主流的意識形態。這種大眾娛樂文化被社會主流意識形態化的結果必然是,時尚的、輕松的、戲謔的、淺層感官愉悅式的文化樣式成為了大眾消費的主流。文化不再是一種獨立思考的結果,而是成為了在工廠式、產業化的模式下可以被批量制造出來的時尚“產品”。而在市場消費中,為了消費的快捷性,產品是需要被標簽化和可識別化的。所以,市場化和時尚化的社會文化環境是中國當代藝術日益演化成為一種符號化和標簽化的產品制造的主要原因。

其五,正是為了去除中國當代藝術創作和研究過程中過于庸俗社會學的弊端,在強調其藝術史邏輯的完整性的前提下,近些年來又出現了一種“學院派”的學究化趨勢。這種學究氣的研究和評論方式,無視美術史發展的社會特殊性以及它的不可重復性,簡單地套用西方近現代藝術史的邏輯來硬性地規定中國當代藝術的特殊性。這種做法,無異于削足適履式的教條和僵化。而這種學究化的“理論完整性”的外衣,恰恰是可以被那些官辦的主流化的“當代藝術”所利用,從而使這種樣式看起來其“理論性”高深莫測,似乎光鮮無比,而實際上空洞無物,其理論依據除了那些散文化的漂亮辭藻之外,只能利用一些生硬的哲學詞匯來堆砌和拼湊。其結果是,使當代藝術理論成為了某種超越于經驗之外的宗教化的不可知論。

其六,我們今天所身處其中而不知的“互聯網生存”環境,標志著互聯網不再僅僅是一種技術和工具,它已然成為一種意識形態和生活方式。它可以制造出思想并控制著我們的思維。所以,關于互聯網的民主性特征正在成為一種過去的神話。特別是在自媒體時代,隨著“中心”消失掉的必然是個體的消亡,人們在一種“真社會性”的裹挾下,成為了在集體無意識控制下的無差別個體。關于互聯網發展的這種特征,我在另一篇專門的論述中曾經提出過真社會性與互聯網時代下藝術史寫作的謬誤性之間的關系。關于中國當代藝術的前述的五個方面“被異化”的結果,在自媒體化的互聯網環境中皆可以被放大和強化。

而中國當代藝術的內部正在涌動著一種暗流,這種暗流不是通過外在的方式人為制造出來的,它生發在藝術家的內心,源自于藝術家的良知對于那些被異化的結果的不滿和反動。

是時候了!當這種涌動的暗流被匯集起來的時候,它或許會演變成為一場中國當代藝術形態的大裂變!這種預期一方面來自于我近些年來對于中國當代藝術在主流的模式之外的思考,同時,也來自于某個世紀開始的前二十年往往會醞釀著一次文化的變革這種宿命式的期待。所以,我將其視之為中國的當代藝術的一次“創世紀”。今天,它或許是從某種“主干”上裂變出來的碎片,但是在其中或許蘊涵和預示著中國當代藝術未來發展的某種可能性。愿我們能夠有耐心靜觀其變!

基于上述的判斷,我們將通過系列展的方式,依次呈現出這些變化中的可能性。它或許是以某種材料為理由,也或許是某種方式為依托,甚至是以某個地域、某個人群為線索,但是,我們更為重視的是它背后的某種象征性。也正是這種象征性或許會昭示著一種跡象、一種趨勢,當它的發展蔚為壯觀的時候,回過頭來再審視它的邏輯源頭和思想源頭的時候,就是我們今天所共同參與的一次自我放逐和冒險。歷史將會證明它是有意義的。

Abstract:The contemporary art exhibition “Models——The Visual Experience and Cultural Identity of Chinese Modernity”opened at Elion Art Gallery on April 16th. This exhibition is the second one of the art exhibition series “Genesis: Chinese Contemporary Art in Fission” leaded by Elion Art Gallery. Extending and deepening the idea of “Art Historical Flashbacks——Another Path in Chinese Contemporary Art” exhibition in 2015, it elaborates the revolution of society and culture in China since the beginning of last century with language pattern of contemporary art and a macro-cultural view.

Key words:Chinese Contemporary Art,Art Revolution, Self-criticism