探尋商業銀行中間業務發展途徑

□嵇林楠

探尋商業銀行中間業務發展途徑

□嵇林楠

做大做強中間業務,促進銀行業務全面高效可持續發展,是我國商業銀行的必然選擇。本文對農業銀行江蘇分行中間業務發展情況進行了調研,同時結合我國商業銀行中間業務發展面臨的挑戰和機遇,探尋商業銀行中間業務發展的途徑。

宏觀上說,中間業務等同于表外業務,即指不構成商業銀行表內資產負債、形成銀行非利息收入的業務。微觀上說,中間業務指的是商業銀行不承擔風險的,以收取服務費為目的的業務。本文對中間業務的討論,指的是宏觀上的中間業務。

一、農業銀行江蘇省分行中間業務發展形態

(一)中間業務取得長足發展。

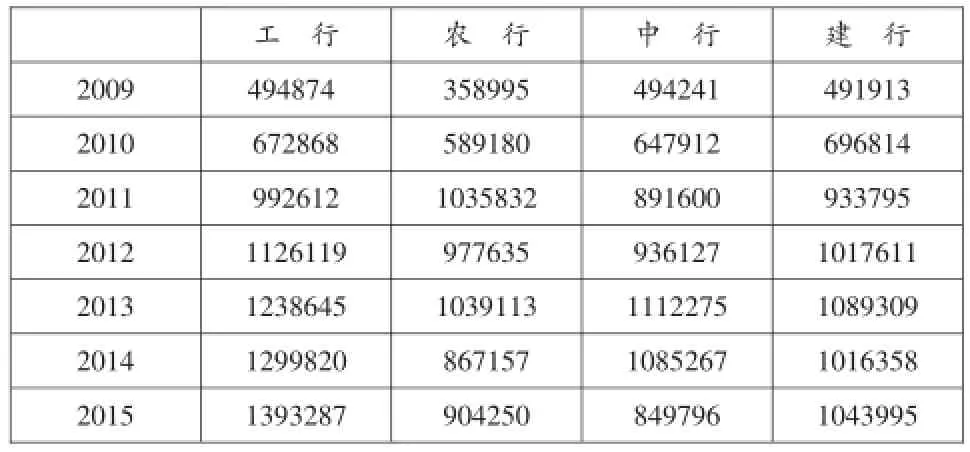

江蘇農行中間業務發展在銀行系統內居領先地位,在四大國有銀行中處于平均水平。(見表1)

表1江蘇省四大行中間業務總收入(萬元)

表1江蘇省四大行中間業務總收入(萬元)

工行 農行 中行 建行2009 494874 358995 494241 491913 2010 672868 589180 647912 696814 2011 992612 1035832 891600 933795 2012 1126119 977635 936127 1017611 2013 1238645 1039113 1112275 1089309 2014 1299820 867157 1085267 1016358 2015 1393287 904250 849796 1043995

近10年來,該行學習借鑒國外商業銀行發展中間業務的經驗,大力拓展中間業務,取得了長足的發展。全行經營理念得到明顯轉變和提升,逐步建立健全了業務管理制度和業務發展模式,業務結構不斷優化,業務發展全面快速。一是產品不斷豐富,為加快發展中間業務提供了有力支持。據統計,產品由2006年的11個種類102個產品,增加到2014年的30個種類180個產品。二是中間業務提速發展。中間業務收入從1994年的12438萬元增加到2004年的47973萬元、2014年的867157萬元,分別增長了285.69%和1781.68%,平均增速23.64%。而同期全省農行總收入的增幅遠遠低于中間業務收入的增幅,分別增長9.32%和477.60%,平均增速僅為9.57%。

(二)中間業務發展存在的問題。

1.同質化程度高,存在無序競爭現象。農行中間業務的產品與各商業銀行并無多大差別,缺少有特色、有市場、回報高、生命力強的拳頭產品、品牌產品,在同業競爭中沒有明顯的優勢,經常需要依靠體力、智力,依靠資源消耗拓展業務。由于國有銀行業務經營比較規范,往往在同業競爭中處于守勢。

2.專業人才缺乏,智力支持不足。當下我國商業銀行很少配備既具備理論知識又擁有實際操作經驗的復合型專業人才,缺乏對中間業務人才的儲備和培養,高素質人才的稀缺限制了我國商業銀行中間業務的發展。江蘇農行近幾年招聘了不少高等院校的畢業生,其中不乏研究生和博士生,但往往缺乏實際操作經驗,需要經過長期培訓和實踐才能適應業務發展需要。

3.分業經營限制中間業務發展。分業經營管理體制的初衷是防范金融風險,其作用功不可沒,但時至今日已經限制了商業銀行中間業務的發展。數據顯示,2009年以來,江蘇農行中間業務發展明顯加快,2011年是該行中間業務增長最快速的一年,2012年以后基本圍繞水平線上下波動。江蘇省另三家國有商業銀行同期業務發展驚人相似(見下圖)。究其原因,不排除政策變動等因素,但分業經營管理體制的限制也是一個很重要的因素。中間業務大多屬于銀行和非銀行金融機構交叉經營,受分業經營的束縛,銀行無法設計和開發跨領域、綜合性的產品,這是商業銀行中間業務發展缺乏后勁的癥結之一。

4.管理體制不健全,部門間缺乏協調。江蘇農行中間業務管理體制多年來進行著不斷的改革,新建了多個部門,并明確劃分部門管理權責,收到了明顯的效果。但是由于中間業務涉及范圍廣、關聯部門多,當中間業務初具規模后現行體制的局限性便日漸顯露:業務分散在多個部門進行規劃和管理,缺乏統一性和協調性,使得整合布局和統籌營運乏力。各部門、各產品線各自為戰,不能形成合力,分散經營、重復經營,既增加了營銷成本,又有損銀行的競爭力。

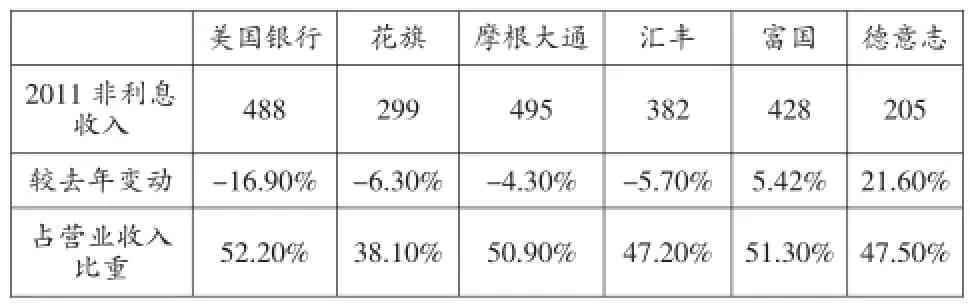

5.與國外同業相比差距甚大。一是經營理念上的差距。國外銀行經營始終堅持“一切以客戶和市場需求為中心”,圍繞這個中心進行產品的研發、業務的拓展。我國商業銀行也強調“以市場為導向、以客戶為中心”的經營理念,但時不時會滑到以銀行為中心、以利潤為目標的原點。二是國外同業產品極其豐富,目前約有3000多種,涉及銀行提供的各類擔保、貸款和投資承諾、各種中介勞務服務和創新金融業等各個方面。但我國商業銀行目前大約只有500種。三是國外同業回報極其豐厚。縱觀國外商業銀行,其2011年非利息收入已占據半壁江山,且占比日趨穩定(見表2)。四是管理體制不同,西方商業銀行多是混業經營,而我國目前實行分業經營體制。

表2011年各國外銀行非利息收入比較表

二、我國商業銀行中間業務發展面臨的挑戰和機遇

當前,我國經濟發展進入新常態,商業銀行中間業務發展面臨著新機遇和新挑戰。商業銀行需要精準把握經濟發展形勢,深刻認識和勇于應對各種挑戰,善于抓住難得的機遇,適應中間業務發展新常態,拓展中間業務發展新空間,促進中間業務可持續發展。

(一)開放水平不斷提升。

當下中國崛起、國力增強,和平發展的大國外交擴大了中國的影響力。“一帶一路”戰略的實施、人民幣國際化進程的加快,以及自貿區的擴大等,推進了我國企業走出去、外資企業引進來進程,為商業銀行中間業務開辟了廣闊的發展空間。商業銀行應以跨境人民幣業務為重點,為走出去企業提供境內外結算和現金管理、結售匯、銀團貸款、財務顧問、信用證結算、存貸匯票查詢、信用卡、跨境并購等中間業務,拓展中間業務新的發展空間,實現國內外業務、本外幣業務、傳統業務和中間業務統籌發展。同時,需要嚴防環境生疏、政局變化、經驗不足等可能造成的風險。

(二)經濟改革不斷深化。

供給側結構性改革啟動。為適應經濟發展新常態的要求,供給側結構性改革的攻堅戰已經打響,去庫存、去產能、去杠桿、降成本、補短板,壓縮無效供給,增加有效供給,實現供需相對平衡。這是一個長期復雜的改革過程,涉及不少國有企業,加快國企改革勢在必行。商業銀行在承受信貸資產質量劣化的同時,獲得了參與國企并購重組的機會,可以采用信托、理財、并購基金、并購債券、并購貸款等方式支持企業通過出讓股份、增資擴股等實行股份制改造,達到企業重獲生機、銀行增加收益的雙贏目標。

中國制造轉型升級。2015年,李克強總理在政府工作報告中提出“互聯網+”,倡導移動互聯、大數據、云計算等各領域深度融合,對中國制造業的轉型升級至關重要。商業銀行應關注中國制造轉型升級帶來的商機,重點支持大型企業、行業龍頭企業、細分行業領軍企業做大做強,鼓勵具有產品優勢、競爭力強的企業進行海內外并購重組。加強與企業財務公司在理財、資產證券化、債券投資、票據貼現等業務領域的合作,力求中間業務與中國制造業取得同步發展。

推進新型城鎮化建設。新型城鎮化建設建設周期長、資金消耗大、涉及面廣,涵蓋土地、戶籍、融資、社會保障、公共服務設施等諸多領域。未來15年預計我國會有逾2億人口離開土地和農村到城市就業,將帶來人們生活方式的改變,推動消費結構和消費方式升級。據統計,2015年我國最終消費支出對GDP的貢獻率為66.4%,比2014年提高15.4%,網上銷售額同比增長33.3%,經濟正在向消費和服務主導型經濟轉變。適應居民消費新形勢,商業銀行急需創新消費型金融,利用居民消費升級新形勢大力發展中間業務,大力開展私人銀行業務、消費金融業務、投資理財業務、個人投資信托、家庭理財業務等,快速構建消費金融中間業務服務平臺,為消費者提供定制化的金融服務。

(三)金融業態不斷變化。

互聯網金融異軍突起。近年來,民生、金融、交通、教育、醫療等領域紛紛觸網,傳統行業與互聯網行業深度融合,“互聯網+”加出傳統行業新形態,加出居民生活新方式。電子政務、智慧城市、微眾銀行、網絡支付等則是新興的互聯網金融模式,借助互聯網、移動通信等進行資金融通、支付和信息中介等業務。互聯網金融井噴式發展,以其新穎的模式、便捷且高回報的特色服務、廣泛的經營范圍吸引了用戶,對我國商業銀行業務產生了較大的沖擊,但也為商業銀行大力發展互聯網金融、電子金融等中間業務帶來無限商機。

金融同業競爭日趨激烈。一是銀行同業競爭加劇,國有銀行、股份制銀行、外資銀行等數以萬計、遍布城鄉。據統計,至2015年末,江蘇全省金融市場上有80多家各類商業銀行、40多家第三方支付機構參與市場競爭,打破了以往僅有四大國有商業銀行高度壟斷的“四國演義”現狀,形成了“五代十國,群雄四起”的市場格局,給商業銀行發展中間業務帶來了極大壓力。二是影子銀行發展很快,證券公司集合理財、產業投資基金、創投基金、私募股權基金、小額貸款公司、擔保公司、第三方支付公司等融資性機構對商業銀行資金分流和中間業務發展形成挑戰。三是直接融資比例上升,股票發行規模增大、債券發行速度加快,金融脫媒趨快,銀行業務發展空間受到擠壓。

銀行盈利空間收窄。一是利率市場化和幾次利率調整,使銀行存貸利差大幅下行,利潤相應減少。二是存款保險制度的實施,增加了存款成本,銀行必須按存款總額的一定比例繳納保險金來換取發生兌付危機時的援助,意味著短期內需要同時面臨存貸息差利潤的壓縮和支付大額保險金這兩大問題。三是金融脫媒加速,收縮了銀行傳統業務的陣地,以存貸利差收入為主要利潤來源的格局難以為繼。嚴峻的形勢倒逼我國商業銀行亟需著手加快中間業務的發展。

三、探索商業銀行發展中間業務的途徑

(一)樹立正確的經營理念。

一是堅持“以市場為導向,以客戶為中心”的經營理念。從產品的研發、推介、營銷、辦理每一個環節都必須堅持從客戶的需求出發。二是樹立正確的現代服務觀,突出為客戶創造價值、突出主動服務和整體服務、突出差別化服務、突出綜合服務、突出提高銀行效益。三是統籌營運,實行表內外、本外幣、中間業務與傳統業務的協調經營,提高綜合發展的水平。四是建立長效機制,培育新的利潤增長點。

(二)盡快實行混業經營管理體制。

經過二十多年的實踐,我國金融環境發生了巨變,混業經營的條件日漸成熟。一是商業銀行具備了防范金融風險的經驗和能力。二是實現分業經營是為了保障銀行業的穩健發展,而不是制約。三是我國商業銀行代理保險、基金、證券、信托、債券等已有多年,培育了混業經營的專業員工隊伍。四是互聯網金融就是準混業經營的模式,兼融資、咨詢、直銷基金、現金管理、第三方支付、代理保險和代繳費用類業務于一身。國家應適應變化了的情況,終止分業經營的模式,盡快實行混業經營的管理體制,為我國商業銀行中間業務的健康發展提供政策支持。

(三)完善管理體制和營銷流程。

各商業銀行需繼續加快完善中間業務體制建設,推進組織機構重組,實現扁平化管理,調整和設置專門機構統一規劃,推動、協調和管理中間業務。

再造業務營銷流程。一是推進部門聯動營銷。構建“客戶經理+產品經理+理財經理”的一站式營銷前臺、“綜合人員+風險經理”的支持保證后臺,打破單部門營銷的傳統方式。二是強化產品交叉銷售。向銀行現有優質客戶交叉銷售其他產品,可使客戶資源、經營管理和銷售渠道等方面產生規模效應。三是構建營銷聯盟。例如:與當地各機構等社會團體加強合作,在發改委、海關等行政部門中建立法人客戶營銷聯盟;在電信、移動、大型高檔商場等企事業單位中建立對私高端客戶營銷聯盟;在中小法人銀行、保險、信托、證券等行司中建立共同發展的合作聯盟,在客戶、產品、服務、品牌等方面實現共享共贏。

(四)創新業務產品種類。

加大科技研發投入,加強信息網絡建設,利用大數據系統,精準詳細地研究了解客戶需求;加快系統內外的聯機聯網以及中間業務的軟件開發;對現有網絡系統進行升級改造,為研發互聯網金融產品提供技術支撐和網絡保障。當務之急是認清互聯網金融的優勢和趨勢,集中資源、加快研發,進一步豐富網上銀行、手機銀行的內容,盡快推出“高特優”的新品,搶占市場、擴大影響,迅速改變相對薄弱的局面。

實行創新驅動戰略,優化現有產品設計。通過研究客戶需求,圍繞客戶體驗和客戶價值,在產品和服務上不斷推陳出新,避免產品同質化、提高用戶粘性。對市場和客戶急需的產品,如果成長性高、生命周期長、輻射面廣、盈利率高,則集中人力物力,抓緊研發,早出產品投入市場,力求形成極具競爭力的精品。緊密關注客戶變化,根據客戶特點為其量身定做,以新穎、特色、實用的產品設計和服務方案,滿足其不斷變化的需求。例如,創新發展網絡金融業務、投資銀行業務等。吸收國外商業銀行經驗,選擇、引進并改造具有市場前景的中間業務,加大新產品研發和推廣力度,同時繼續完善銀證通、企業銀行、網上銀行、個人外匯買賣、網內往來等產品和業務。加大新業務、新產品、新功能的營銷推廣力度,通過提升系統功能和產品業務創新,擴大和延伸產品和服務,提高服務質量,增強綜合競爭力,為中間業務的快速發展提供產品和技術支撐。

(五)加快專業人才隊伍建設。

中間業務的競爭歸根結底就是人才的競爭。一是嚴把進門關,堅持德才標準,擇用高學歷青年人才,以優惠條件引進一流人才、稀缺人才。二是量才適用,力求人崗匹配、優化組合、增強合力。三是重視人才培養,從實踐、知識、道德等方面加強再教育,培養訓練有素的人才隊伍。

(六)加強業務風險防范。

徹底摒棄中間業務無風險的觀念,高度重視業務發展過程中暴露出來的各類風險隱患。及時排查業務發展中的潛在風險點,加強高風險業務和高位風險點的檢測控制。完善風險預警和應急處置機制,增強風險及時發現和迅速化解的能力。建立全面風險管理流程體系,梳理各類中間業務關鍵風險點和關鍵風險指標,將風險管理政策、程序和規章制度手冊化、流程化;加快形成貫穿全行機構以及業務全過程的風險管控機制,運用信息技術探索創新風險管理手段,量化識別相關企業面臨的風險及可能間接給銀行帶來的風險,審慎穩健地開展中間業務。

金融監管部門需要嚴格規范證券業、保險業及銀行業,施行全面督查;銀行業監督機構則需要加強對商業銀行中間業務的監管,促進商業銀行合規健康發展;商業銀行內部監管機構須審視現行中間業務發展的制度,將制度的建設與產品的研發同步進行,使其更慎密、更科學、更實用,謹防制度與業務發展的脫節。

綜上,我國商業銀行經過將近10年的努力,中間業務發展取得了階段性成果;同時也表現出發展初期的“幼稚病”的特征:產品稀缺、回報率不高、存在無序競爭等。然而正因為處于發展初期,發展中間業務的優勢也很明顯,與傳統業務相比營銷成本更低、創新空間和利潤空間更大。特別是隨著利率市場化進程的推進,銀行的融資成本不斷提高,中間業務發展的極端重要性越發突現。商業銀行應全面著手總結中間業務發展經驗,借鑒西方同業的成功做法,通過引進培養高水平的綜合性人才、完善管理體制、加快科研投入、研發推出新品、建立完善的風險管控機制等途徑大幅度提升中間業務的貢獻率,使其成為商業銀行利潤的重要增長點,實現中間業務穩健、高效、可持續,達到資產業務、負債業務和中間業務的協調發展,使我國商業銀行真正擁有“三大支柱”,以積極應對今后的機遇和挑戰。

[1]Jhonson,Trade in Intermediate Inputs and Business Cycle Comovement,2014

[2]after lam-chun:"commercial banks intermediate innovative business risk prevention and control",containing,"China's financial fortnightly",2003

[3]劇錦文,“一帶一路”戰略的意義、機遇與挑戰,經濟日報,2015年4月2日

[4]曹淑敏,推進“互聯網+”潮流中地方經濟發展機遇,人民論壇,2015(6)

[5]陳建軍,長江經濟帶的國家戰略意圖,人民論壇,2014(5)

[6]樓文龍,商業銀行中間業務發展的戰略價值,中國銀行業雜志,2014年12月15日

(作者單位:南京財經大學)