大學生擇業與企業招聘之間的博弈分析

周 勇(廣西師范大學人事處 廣西桂林 541004)

?

大學生擇業與企業招聘之間的博弈分析

周 勇

(廣西師范大學人事處 廣西桂林 541004)

摘 要:當大學生到企業應聘工作時,如何提高決策質量是雙方共同面對的問題。本文先后陳列了大學生的擇業模式和企業的招聘模式,然后對它們之間的溝通方式進行了策略博弈分析,指出唯我型擇業模式和發展型招聘模式相結合時是占優策略。

關鍵詞:大學生 擇業模式 招聘模式 博弈

大學生處于職業探索階段,而擇業是所有大學畢業生職業生涯開發的關鍵步驟。這個階段的主要任務是“形成和鍛煉職業自我形象,接受擇業所需要的教育,形成關鍵的可雇用性,探索不同的可供選擇的職業的特性,嘗試進行職業選擇等。[1]” 因此,一定的前期就業準備和對相關職業的自覺認知,是擇業行動開展之前的必須任務。相應的,企業在選擇新進職員的考慮因素是謹慎而系統的。所以,如何提高大學生初次就業率,如何順利實現企業的招聘效能,這一博弈過程對雙方都至關重要。

一、大學生的擇業模式

關于職業生涯發展規劃的研究達成的共識是,需要綜合個人因素和環境因素進行分析,才能做到比較全面和系統,可分為唯我模式和唯環境模式。

1.唯我模式

“唯我模式”是大學生完全以個人的價值觀、興趣、個性或能力為唯一標準,尋找適合于自己的職業或組織。在處于招聘活動中時,完全展示真實的自我,不考慮自己是否符合招聘方的需要。這種模式的優點是一旦如愿,有利于自身價值的充分發揮與實現。但其過程表現出很低的靈活度,通常難以找到完全符合個人特點的職業或組織。在現實中,這種模式的集中代表是名牌大學的畢業生。進一步細分,唯我模式呈現出三種情況。

(1)核心價值觀模式

即大學生基于自我的價值觀,特別是理想主義色彩濃厚的價值觀選擇職業或組織。通常見于理想化、很自信的大學生身上。

(2)興趣唯上模式

即大學生在職業擇業時僅僅看重此職業是否符合個人的興趣。當今大學生的個性更加鮮明,思維更為活躍,思想越發開放,體現出此種擇業模式的大學生比較普遍。他們往往根據自己的學習和生活經歷來判斷其對職業或組織等方面的喜愛程度,具有較大的隨意性和靈活性。

(3)能力標桿模式

即大學生根據自己的能力特點選擇那些提供更大機會以發揮能力或鍛煉能力的職業或組織。這個模式成立的前提是,大學生需要對自身能力有一個較為清晰的認識和準確的定位,而不是陷入盲目樂觀或者妄自菲薄的錯誤估計中去。由于能力強的大學生在當下也能夠較多地被企業認可,也就易于找到工作。

2.唯環境模式

“唯環境模式”是大學生單純適應環境的需求,忽略自身的價值觀、興趣或者能力,通過改變甚至偽裝真實的自己來達到順利擇業的目的。在現實中,采取這種擇業模式的大學生更容易找到工作,這根本上是由我國市場經濟發展水平低的基本國情決定的,同時也因為伴隨著“人力資本”的營銷理念日漸深入人心,該模式成為了最為常見的擇業模式。一般來說,它的靈活度很大,具有“權變”的特性和優點,再加上大學生由于年輕而具有的較強可塑性,畢業生更可能直接采取這種模式來實現初次就業。根據對環境因素的考量,它又可以細分為以下三種模式。

(1)單一組織模式

由于關注某一組織的某類優點,在接受招聘面試時的大學生將盡量表現出符合招聘方需要的特定精神風貌,甚至放棄自己的專業而不顧。此種模式往往體現在比較注重實際效益的大學生身上,特別是競爭那些待遇好、聲望高的職業或者組織的崗位時,一旦錄用成功,他們將以此為榮。

(2)地域偏好模式

在擇業時考慮職業或者組織的所在地,以此為前提再考慮其他方面。我國的經濟政治發展水平的不均衡催生了這一擇業模式。比如東西部差距突出,城鄉差別很大,都成為許多大學生擇業的重要考慮因素。

(3)家庭傾斜模式

這種模式考慮的是能照顧家庭或利用家庭的有利資源,符合自己對個人生活標準的追求,以期取得職業生涯和家庭生活的平衡。它在女大學生的身上體現得更為突出一些。

其實,在擇業的過程中,采用單一的唯我模式或者唯環境模式,占有一定可觀的比重;但更多的是兩大模式相結合,即同時以自我和環境為考量因素。在我國勞動力市場發育尚不完全的時候,特別是近年來世界性經濟衰退的沖擊下,兩大擇業模式的交叉必然大大增加了大學生順利就業的難度,使得畢業生就業成為了社會的突出問題。

二、企業的招聘模式

企業招聘大學生作為新進職員,屬于員工招聘中的外部招聘方式,可概括為兩種模式:一是發展型模式;二是現實型模式。

1.發展型模式

該模式重視的是大學生個人未來可能的發展潛力或者組織的發展戰略需要。其基本假設是盡管大學生當前并不滿足企業的標準化要求,但通過適合的崗位培訓和工作實踐,他們的發展可以與企業組織的發展相融合。因此,在招聘的過程中,企業看重的是大學生真實的價值觀、興趣或能力等因素。此種模式靈活性強,具備發展的眼光,但也具有一定的風險,即大學生與企業組織在未來發展的契合程度上不盡人意,甚至背道而馳。

2.現實型模式

該模式下的企業篩選大學生的依據是組織文化、職業當前的需要,企業重點考察的是大學生當時是否與這些需要高度符合,如不符合,則不論大學生個人的優秀程度如何都不予錄用。該模式比較現實,并且更可能向應聘的大學生展示本企業和相關崗位的真實情況,但絲毫不從長遠考慮大學生和企業組織的發展變化。選擇這一模式的企業一般不愿意進行人力資源開發和投資,而希望能夠利用通過既有途徑已經培養好的人才,所以也通常不愿意聘用剛離開大學的畢業生,集中體現在經營剛剛起步的中小企業里面。

三、大學生擇業與企業招聘的博弈

大學生的擇業模式與企業的招聘模式有效的結合表現為達成錄用協議,并且在未來發展上,雙方能夠相互認可,形成融洽的職業關系。具體說來,可以用滿意度來衡量,即表現為大學生對企業組織的滿意度,以及企業對大學生個人的滿意度。

1.擇業模式與招聘模式的結合途徑

(1)唯我型擇業模式與發展型招聘模式的結合

選擇唯我型擇業模式的大學生傾向于展示真實的價值觀、興趣和能力等個人因素。選取發展型招聘模式的企業看重的也是這些個人因素得到的肯定。如果這些方面符合某個企業的要求,則企業也會因為錄用了某個人而感到滿意。注重人才開發的企業會提供更好的培訓挖掘個人因素的機會,這就符合了某些大學生擇業時的基本考慮問題。

對于大學生來說,即使一些企業目前的環境因素暫時不能完全符合自身的期望,但他們堅信企業的未來發展有可能會符合,而且期間的發展與大學生本人的共同努力息息相關,企業通常能提供給大學生充分的展現機會。此時需要大學生有發展眼光。

(2)唯我型擇業模式與現實型招聘模式的結合

唯我型擇業模式下的大學生在真實的自我展示后,某些現實型招聘模式的企業會切實地了解、分析和判斷其個人因素,一旦就業達成,那么企業將在當下和未來都具備穩定的滿意度。

從大學生的角度看,如果企業的條件滿足了個人當下的要求,他們會暫時滿意。可是唯我型擇業模式非常注重個人發展,如果企業忽略在職培訓等人力資源開發和投資的管理工作,在未來上的滿意度很可能會隨著時間下降。

(3)唯環境型擇業模式與發展型招聘模式的結合

唯環境型擇業模式的大學生往往在應聘的過程中存在一定的虛假展示,如果順利就業,大學生一方如愿以償,具有較高滿意度。而對于企業,發現個人在經過培訓后仍不能滿足企業組織的要求,其對大學生的不滿意程度會隨時間不斷增大。

(4)唯環境型擇業模式與現實型招聘模式的結合

如果大學生在應聘時的表現符合了企業的相關崗位要求,企業當時會感到滿意。但如果展現的不是真實的自我,企業在今后肯定不會滿意。從大學生來看,由于企業能夠提供其所需要的環境需求,個人會保持滿意度。

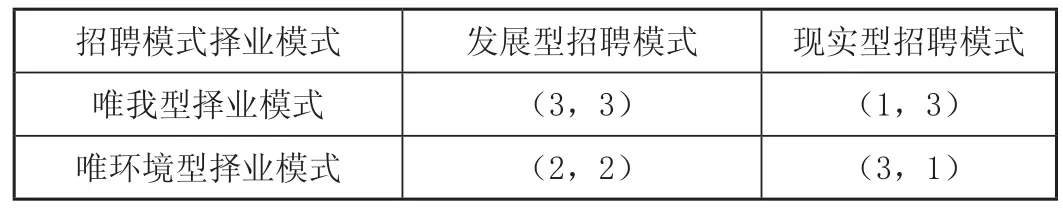

2.擇業模式與招聘模式的策略博弈模擬

針對滿意、暫時不滿意但未來發展后會滿意和不滿意等三種情況賦予相應的分值3、2、1。從而,可以模擬出一個粗略的策略博弈(如下表),以大致比較大學生擇業模式與企業招聘模式結合的不同情況。圖表清晰地展現了,當唯我型擇業模式與發展型招聘模式相結合的時候是占優策略。因為,只有這一種結合狀態才可能使大學生和企業雙方在當下和未來都會獲得最大的,并且一致的滿意度。

招聘模式擇業模式 發展型招聘模式 現實型招聘模式唯我型擇業模式 (3,3) (1,3)唯環境型擇業模式 (2,2) (3,1)

注:表中括號中數字表示兩種模式結合時大學生的滿意分值和企業方的滿意分值,兩者用逗號隔開;3代表滿意,2代表暫不滿意但未來會滿意,1代表不滿意。

資料來源:本文設計。

當然,在現實操作之中,此策略博弈模型的成立應該排除兩個情況:一是唯我型擇業模式的自我定位錯誤;二是選擇發展型招聘模式的企業不能兌現承諾。因此,無論是對于大學生自身的個人因素建設,還是企業方的科學管理水平,一套規范的人力資源管理制度都以較為成熟的活動主體為核心。

就業的過程涉及到大學生和企業兩方。從作為應聘者的大學生來說,是選擇自己認為合適的職業或組織;從企業來說,是選擇具備相應價值觀、知識技能的個人,只有當擇業意愿和招聘意愿比較一致的時候,就業行為才能達成。

參考文獻:

[1]黃維德,董臨萍.人力資源管理[M].北京:高等教育出版社,2005

[2]夏國新,張培德.新編實用管理心理學[M].北京:中國經濟出版社,1999

[3]曾湘泉等.變革中的就業環境中國大學生就業[C].北京.中國人民大學出版社,2004