拉奧孔的布萊克式隱喻

羅 潔(北京大學 藝術學院,北京 100871)

?

拉奧孔的布萊克式隱喻

羅 潔(北京大學 藝術學院,北京 100871)

[ 摘 要 ]威廉·布萊克用他的“預言詩”創造了一個神話體系,并通過圖文印本的形式表現出來,其中體現著他的宗教觀和藝術觀。《拉奧孔》作為單幅作品在這個體系中顯得極為特殊。在圖像上布萊克運用文字說明對現成的拉奧孔雕塑的圖像進行了轉譯,使之呈現出與傳統完全不同的意義。通過有意在畫面中加入的希伯來語,布萊克傳達了自己的歷史觀;通過將人物形象賦予新的身份和意義,布萊克表達出“墮落—救贖”的隱喻,從而把這件作品完全納入到他自己的神話體系中,并成為他的圖文印本宗教和藝術觀的總括。

[ 關鍵詞 ]拉奧孔;布萊克;隱喻

威廉·布萊克(1757—1827)一生最大的成就,就在于他自己創造了一個龐大神話體系,這個體系模仿《圣經》,從創世開始,講到了人類的墮落以及最后的救贖,其中包含了極為豐富的隱喻,以傳達出他自己獨特的宗教觀。此外,他通過圖像的方式把這個體系完整地敘述出來,這些就構成了被稱之為“預言書”的長詩。這些詩因為他用圖文結合的方式雕刻印刷,這種形式被稱為illuminated book(本文譯為圖文印本)。布萊克的圖文印本并不是簡單的圖文結合。文字方面,由于詩歌本身的語言就相對深奧,加上他自己創造的神話體系中人物關系極為龐雜,同時他在詩中有意混入了大量取自《圣經》的人名地名,因此文字顯得晦澀難懂,這時,他就在圖像上創造出一系列的人物表情和姿勢來代表特定的情感和意義,使得圖像在某種程度上充當了文字的解釋。而同時,他的詩歌文字的書寫方式和排列方式,又具有圖像的形式感,而這種形式感中也常常帶有特別的意義,從而使得圖文互為補充。

《拉奧孔》這件作品從圖文印本這個概念來考察,是非常特殊的,它在形態上是一件單幅版畫,這在他的插畫本中絕無僅有的,而其中所包含的特殊隱喻,也使這件作品成為布萊克整個宗教和藝術觀的總括。

圖1 《拉奧孔》,單色印刷, 約1826-27,252×241cm,Robert N. Essick收藏,加利福尼亞

一、畫面的語言和文字表達的隱喻

首先,從圖像上使用的語言來看,它使用了希伯來語、希臘語和英語三種語言。希伯來語在作品上從左上到下有四處,其意分別為:耶穌、耶和華的天使、莉莉斯、耶和華。①Geoffrey Kennes ed. Poetry and Prose of William Blake, The Nonesuch Library, London, 1967, p.580.而希臘語被用在了拉奧孔頭邊,意為:被巨蛇攻擊者。除了這件作品以外,布萊克幾乎從來沒有在插畫本上用過希伯來語和希臘語。這兩種語言冠以的名詞顯現出了布萊克的道德判斷,他之所以用希伯來語來寫這些名字,因為它們都與希伯來神話緊密相關的,而希伯來神話正是布萊克創造自己

希伯來語在布萊克看來,某種程度上說可以成為以色列的同義指代。在布萊克的整個宗教和哲學思想中,他認為,沒有經過人為的解釋,沒有被理性與物質主義侵蝕過的古老而純正的信仰才是善的,否則就是惡的,也就是說,他認為他的時代里的基督教已經是被歪曲過的邪惡的。18世紀末的歐洲處于巨大的社會動蕩和變革當中,千禧主義和神秘主義成為對布萊克影響最大的兩種思想。正是這種宗教哲學觀,使得他對更加古老的宗教和文化充滿敬意。所以,在他的理想中,也希望建立不列顛的歷史與希伯來的關聯,因此他的預言書中以“阿爾比恩”,也就是不列顛的古稱來命名他的人物,用這個人物代表著整個人類,進行精神的救贖之旅。在他的最大一部也是最重要的一部長詩《耶路撒冷》中,專門有一章為“寫給猶太人”,無論是猶太人還是耶路撒冷,都與希伯來民族關聯至深,所以,布萊克使用了希伯來語和英語來對他所認為的整個神圣的幻覺進行敘述。

布萊克還通曉希臘語和拉丁語的,①See Michael Ferber, The Poetry of William Blake (Critical Studies) , Penguin Books Ltd, London, 1991, p.54.但是,他卻富有深意地用希臘語冠此形象為“被蛇攻擊者”,他甚至沒有名字,他并不是“拉奧孔”,這種命名似乎體現了他內心深處的一種報復式的意味。在這幅作品中,希伯來名字都是用來冠以圣父圣子以及第一位女性,很顯然這是一些身份極其重要的角色,他們的地位是遠遠高于這個希臘名字命名的角色的,因此,連帶的希伯來語也顯得在地位上更高于希臘語。因此,布萊克很巧妙地用兩種文字表現了他的價值判斷。對于希臘的價值,作品右上角有一段話:“希臘和埃及的神都是數學的圖表——參看柏拉圖的著作。”向下還有一句:“科學是死亡之樹。”這正是布萊克對待科學、理性的態度,他視科學理性為邪惡,在他的一生中這種觀念是一以貫之的。他用自己雕刻在最下面的一句話說明了原因:“藝術被貶低,想像被否定,戰爭統治著國家。”正是他生活時代的現實寫照。17世紀開始流行的科學理性以及由此在繪畫方面由皇家美術學院為代表的學院派的規范和法則都是對幻想極力貶低和輕視的,而布萊克卻視幻想為生命,因此,他的遭遇正如他在圖中拉奧孔左邊兒子頭上的文字所言:“有一些國家里所有的有夢想的人都被稱為瘋子;那就是希臘和羅馬……”拉奧孔頭邊還有一句:“希伯來藝術被自然神論的科學稱為罪。我們看到的一切都是幻象,從生產的器官一出現就消失,永恒存在于想像之中,它被自然的人視為零。”

這句話也恰好反映了他對希臘羅馬的態度以及對希伯來的態度,尤其希伯來代表的正是基于幻想的藝術,這也正是布萊克自己推崇和采用的。而第二個反對科學的原因,是當時印刷業已經具有較高程度的分工,并且大多數印刷作坊采用流水作業的方式,這樣就嚴重破壞了藝術家或者說雕刻家作為原創作者的整一性,尤其是雕刻家這時就更加淪為了手工匠人。而以雕刻為生的布萊克就失去了被認為是嚴肅藝術家的可能性。另外,由于流水作業和批量生產對市場的占領,傳統的雕刻家的生計受到嚴重威脅,特別像布萊克這種不僅要寫、畫,還要設計、制版、印刷的人而言,制作一部作品耗費的精力極其巨大,很難與流水作業的效率相比。布萊克一生的潦倒固然因為他的藝術無人理解與欣賞,但機械生產對他的沖擊也是重要原因。

圖2 《上帝創造亞當》,1795,彩印加水彩,42.1×53.6cm,倫敦泰特美術館

布萊克一直認為,偉大的作品不過是對遠古遺跡的復現。這一點他在1809年的個人展覽圖錄的說明中談到過,他說:“希臘的繆斯是記憶的女兒而不是靈感與想像的女兒。”[1]4意思在下面這段話里解釋得很明顯。他在介紹自己的兩幅作品(《納爾遜的精神體指引海怪利維坦》與《皮特的精神形體引導巨獸》)時說:

這兩幅畫都是神話式的處理方式,與波斯、印度、埃及的文物中的神極為相似,他們至今還保存于那些粗糙的紀念碑上,他們復制于一些了不起的原形,而現在這些原形已散失或在某個更快樂的時代被埋進地里。藝術家們被帶入了亞洲古代共和國、君主國和氏族的幻覺當中,看到了那些精彩的原形,它們被稱為《智天使的圣經》,這些被制作成雕塑和繪畫出現在寺廟、高塔、城市宮殿的墻壁上,并被豎立在文化發達的地區如埃及、摩押、伊多姆、阿拉姆當中,它們在天國的河流當中,他們成為藝術的原型,希臘人就從中模仿出他們的赫拉克勒斯、美第奇的維納斯、眺望樓的阿波羅以及古典藝術所有的杰作。藝術家極力模仿他們的幻覺中所看到的杰作,并將這些幻覺用于創作當代的英雄,只是尺寸小一些。[1]3

布萊克多次強調了幻覺、模仿,他從根本上認為幻覺就是藝術的根源,而幻覺的原型又在很大程度上來自猶太人的文化。因此,上面提到的埃及、摩押、伊多姆、阿拉姆也都是《圣經》中提到的與猶太人歷史關聯甚深的地區。參照雕塑下面的話,也可以作為他藝術觀的印證。雕塑下刻著:

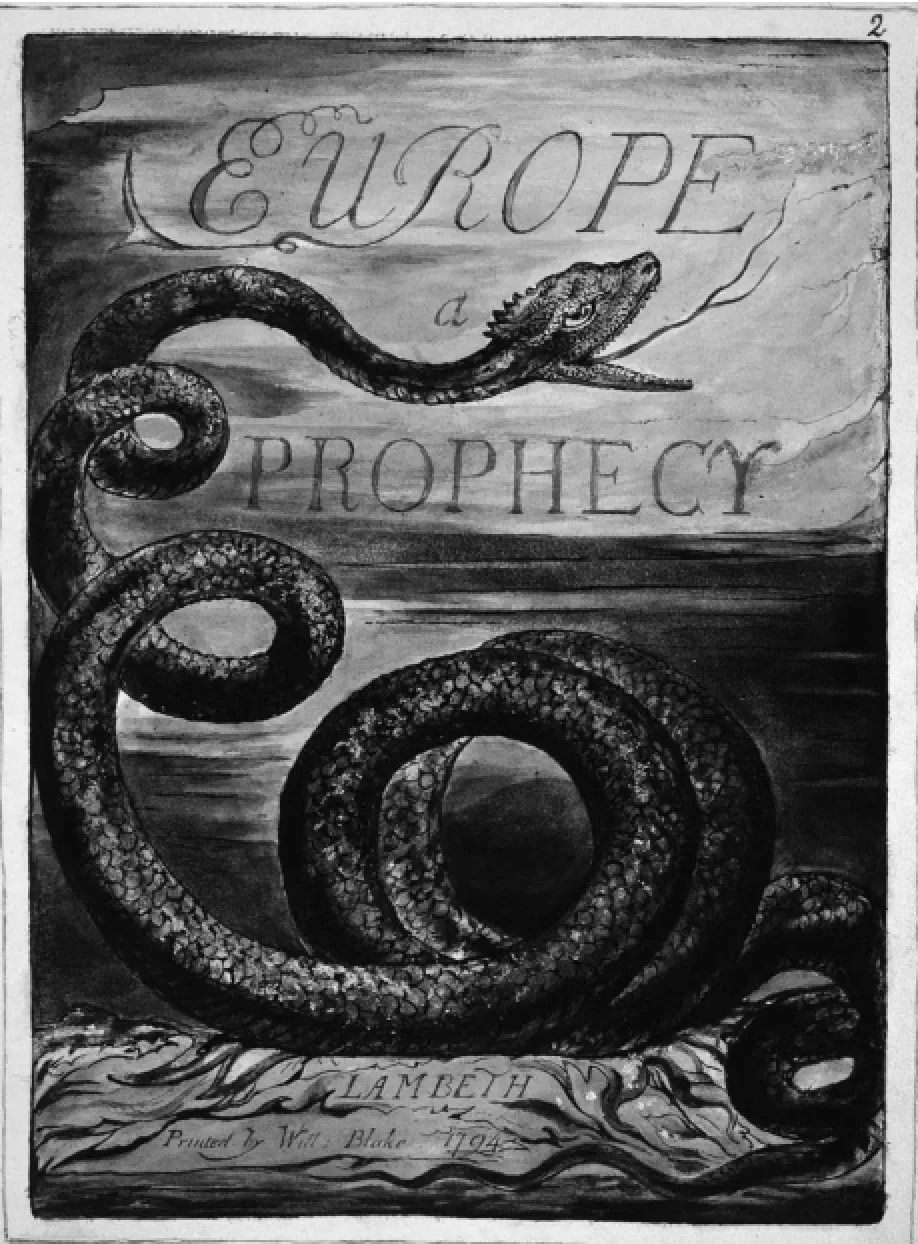

圖3 《歐洲,一個預言》書名頁,1821,彩印加水彩,23.9×17.3cm,劍橋大學費茨威廉博物館

耶和華和他的兩個兒子,撒旦和亞當,他們由三個羅得島人拷貝自所羅門神殿的基路伯,并被運用于自然的現實,或伊利昂的歷史。

三個羅得島人也就是指被考證的《拉奧孔》雕塑的三個作者:羅得島的阿格德羅斯和他的兒子波利佐羅斯和阿典諾多羅斯,基路伯即智天使,這也正好對應了布萊克所說的:“他們不過是在模仿遠古的《智天使的圣經》中的藝術。”伊利昂是特洛伊的舊稱,拉奧孔是特洛伊祭司,所以說是被運用到伊利昂的歷史。由于布萊克認定這件作品出自所羅門神殿這個猶太文化中具有標志性的地點,那么畫面中使用的希伯來語正好可以作為與之相關聯的線索。

二、畫面形象表達的隱喻

在整個版畫中,最引人注意的文字是基座下面的一句話:“耶和華和他的兩個兒子,撒旦和亞當。”很顯然,這句話這是對這件雕塑主題的說明。根據這個說明,顯然在這里,拉奧孔就是耶和華,由此,這件作品就不再是希臘神話的圖像而與基督教相關了。而在基督教體系中,上帝被蛇纏繞就顯得非常奇特甚至難以為基督教世界所容。蛇在基督教里是罪的化身,作為全能者,上帝被蛇纏繞即是被罪纏繞,首先就否定了上帝的全能。根據拉奧孔的故事,拉奧孔最終死于蛇的纏繞噬咬之下,那么,這里又借了故事的原型暗示著不僅上帝被罪惡纏身,最終還死于罪惡之下,這是相當具有顛覆性的隱喻。

另外,這兩條蛇上面一條寫著惡,攻擊著其中一個兒子,另一條寫著善,下面寫著莉莉絲,它攻擊了上帝。莉莉絲在猶太教的拉比文學中,被指為《舊約》中亞當的第一個妻子,由上帝用泥土所造。因不滿上帝而離開伊甸園,她是一個反叛者的形象,如果按照圖中所示,她被指為善的話,那么,顯然她反抗的對象上帝就為惡了。

那么,上帝的罪是什么?畫面最上面的一句話可以看出來:“他懺悔他制造了亞當,而這使他的心深深傷痛。”與之相應的想法,從布萊克創作的《上帝創造亞當》中也可以找到呼應。

在這件作品中,上帝創造亞當并不是個輝煌的時刻,而是一個充滿黑暗和痛苦的時刻,無論是從二人的表情中可以看出來。上帝愁容滿面,他上方的黑云形成了畫面陰沉慘惻的氛圍,同時,上帝身后的太陽和上帝翅膀形成的弧線形成畫面中力量的下壓,對處于下方的亞當形成一種威壓。而亞當的下半身此時已被巨蛇纏繞,但蛇并未現出頭,而像是從亞當的身體里長出來的,這就更加表明人與生俱來的原罪。亞當雙手伸展,顯現出無力和虛弱,這一刻顯然完全沒有表達人類面對嶄新命運的自信,而純是一種宿命的不安與無助,這無異在說,上帝造人并不是一個值得人類慶祝的瞬間,而是一種對人類的犯罪。也就是說罪早在人類被創造之初就已經如影隨形,而不是在人類吃了禁果之后,那么,再參照上面的話,“他懺悔他制造了亞當”,也就可以解釋為上帝有意將罪加之于人類,這罪就成了上帝的陰謀而不是人類的過失了。然而究其根源,人類原罪的結果不過是人類偷吃禁果后心明眼亮明辨善惡,那么,上帝創造人之始就讓人進入到明事理有智慧的狀態,人類就不再是主動而是被迫失去了最初的天真。而“天真”正是布萊克認為最理想的狀態,也是他認為,人類在得到最終的救贖后呈現的狀態。而失去天真以后的狀態被布萊克稱為經驗,這正好合乎了布萊克在他最著名的詩集《天真之歌與經驗之歌》的扉頁中所寫的:“天真與經驗,人類靈魂的對立狀態。”這里,布萊克通過自己的闡釋,把上帝的罪體現了出來。

另外,蛇也代表了原始的不受束縛的狀態,而它的對立面就是約束與法則,這是布萊克最痛恨的,因此,作為為萬物立法則的上帝,自然成為蛇的對立面。這樣,蛇纏繞上帝就在布萊克的道德標準里非常能夠解釋得通了。正是如此,蛇的形象由布萊克在他的作品中一再地表現,而其形象完全不是如傳統的《圣經》故事畫中的委瑣形象,反而是相當的雄壯輝煌。例如《歐洲,一個預言》的扉頁、蛋彩畫《夏娃的誘惑》、為彌爾頓《失樂園》的插圖《夏娃受到蛇的誘惑》等插圖都是如此。

此外,兩個兒子的形象同樣被布萊克賦予了全新的身份。基督教認耶穌為上帝唯一的兒子,路加福音里面說亞當是神的兒子,在彌爾頓的《失樂園》中,天使拉斐爾也說亞當是上帝的第二個兒子,那么即使認定亞當為一個神之子,另一個必須是耶穌的,但布萊克在這里卻說是撒旦,這種觀點可以從他的詩里找到線索。

在布萊克自己的“預言詩”之一《彌爾頓之詩》中,他常常將撒旦和亞當作為一對同時出現的形象。詩中說:

撒旦是奧克的幽靈,奧克是重生的魯瓦①魯瓦,Luvah,即love的變體。這種說法參考S. Foster Damon, A Blake Dictionary: the Ideals and Symbols of William Blake,Shambhala Publications, Inc., Boulder, Colorado, 1979, p.255.。

進入到物質和規則中

它變得不透明和模糊,但神圣的救世主

用洛斯數學的力量賦予它形體而凝固成形。

它命名不透明為撒旦,他命名固體為亞當。

所以,布萊克用圖像表現時,就呈現出二者不可分離的狀態。

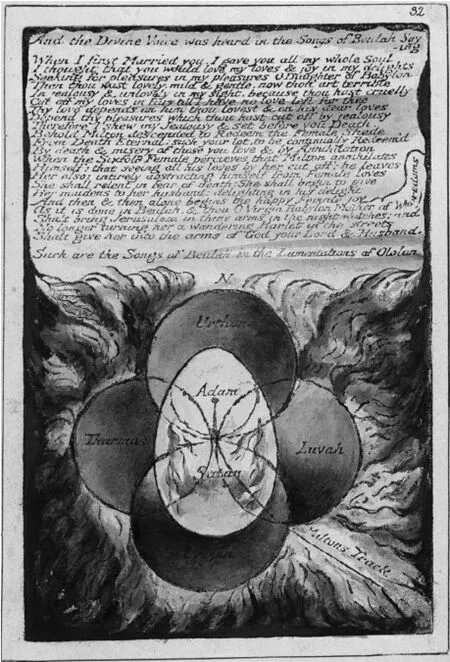

布萊克用四個神圈出宇宙,每一個神都與其他三位相連,分別是Urthona(個人的想像力,在最上面,也表示最高級),Tharmas(感官,也就是肉體),Luvah和Urizen(理性,在最下面,表示最低級)。

中間的蛋形代表世俗的蛋,上部分寫著亞當,基本上都在想像力的圈中,意指人能夠通過想像力獲得重生;而撒旦跨越了另外三個圈,這是由墮落創造出的被毀滅的世界,也就是說感官、愛、理性形成的世界是墮落的世界,而人卻正是擁有這些理性和情感的,所以作為人類的亞當實際上也是不可能脫離這三個圈的,所以撒旦與亞當實際上必然是一體而不能被割裂的。

而周圍的火代表著洛斯之火,正是在這毀滅之火或者說是創造之火中,人類完成了墮落到救贖的過程。洛斯在布萊克神話體系中是一個掌管藝術的神,他的形象是拿著鐵錘在鐵砧上鍛打的工匠形象,所以火正可以看做是藝術之火。而工匠形象也正是布萊克自己的寫照。布萊克即把藝術作為自己的生命,也將藝術視為拯救世界的唯一方式。

由此可見,布萊克式的隱喻體現在《拉奧孔》中,暗指上帝與人類一同犯了罪,而最后通過藝術才能獲得救贖這樣一個主題。他用圖像表現了墮落的過程,而且圖像周圍的文字傳達了獲得救贖的方式與途徑。

舊約與新約是藝術的偉大密碼。

藝術是生命之樹。

圖4 《彌爾頓之詩》Plate 32(局部),約1804—1811,彩印加水彩,16.9×11.0cm,紐約公共圖書館

一個詩人,一個畫家,一個音樂家,一個建筑師:一個男人或女人如果不是其中之一便不是一個基督徒。②這三段文字分別在版畫的右上角,右上角下來一段,左側中部。

所以,最后布萊克加上了這樣一句話,在雕塑基座下面極小的縫隙里:“如果道德就是基督教,蘇格拉底就是救世主。”從畫面上看這句話是后加的,因為這句話幾乎已經沒有位置寫了,顯然不是開始安排好的。但是他加上了,就是為了強調他的主導思想——藝術才是真正的救世主。

通過這樣的闡釋和轉譯,布萊克就完完全全把拉奧孔變成了自己的創造,把它徹底納入了他自己的圖像體系中。因此,這件作品在布萊克作品的分類中也一直被歸入illuminated book,而不是簡單的Print,正是出于這個考慮。

參考文獻:

[1]William Blake, A Descriptive Catalogue 1809,Woodstock Books, Oxford and New York, 1990

(責任編輯:梁 田)

[ 中圖分類號 ]J209

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-9675(2016)01-0029-04

收稿日期:2015-10-20

作者簡介:羅 潔(1978-),女,湖北荊州人,北京大學藝術學院博士研究生,專業方向:藝術史理論。神話體系的藍本之一。當然從畫面左下角的一段話中也可以尋找到一絲端倪:“精神之戰:以色列人被從埃及釋放,正是藝術被從自然與想像中釋放。”